说到这个“龙” ,那应该是我们中华民族,中国人最具有符号感的一个形象了,我们叫自己什么?----“龙的传人”。形容我们伟大的国家叫“东方巨龙”。好像这个“龙”在中国人的精神世界里无处不在,中国人为什么会把那么多的美好的事物,那么多的本领都集中在这样的一个形体上,所以龙到底是什么?

有在动物园里见过龙的吗?

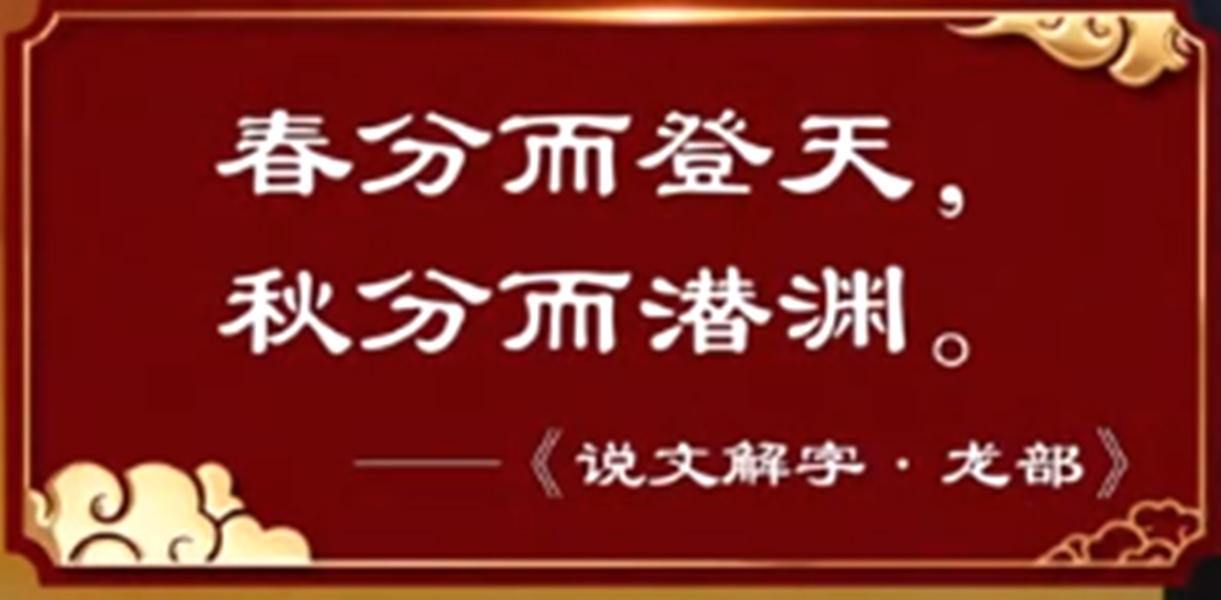

我们看看文献是怎么说的,《说文解字》里边说这个龙:“能幽能明,能细能巨,能短能长。春分而登天,秋分而潜渊。”这说得跟猴皮筋一样,这是什么意思呢?

假如我们不明白《说文解字》里边,它对于“龙”所建立起来那个原形背景,这些话很多人是看不懂的。它前面还有一句话叫“鳞虫之长”。它的身上还有鱼的鳞。在不同的时间可以登天,可以潜渊,这种变化,作为龙的这个特征,它的原形到底反影的是什么?

太神奇了,没有翅膀,能飞。没有鱼鳍,能游泳。还能上天入地。那古人究竟是通过什么样的过程,创造了龙?龙又对我们意味着什么呢?古人是通过什么演化出了最初的龙的形象的?

“龙”作为中华民族,中国文化的这样的一个象征,今天的考古学的材料,已经可以把它的历史上溯到距今八千年前。

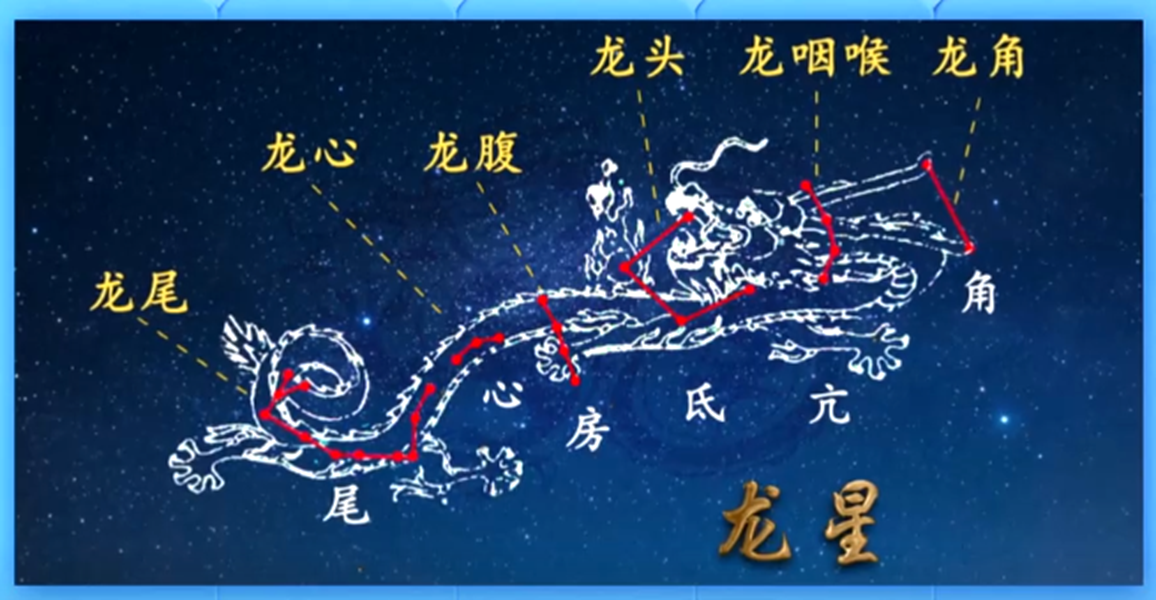

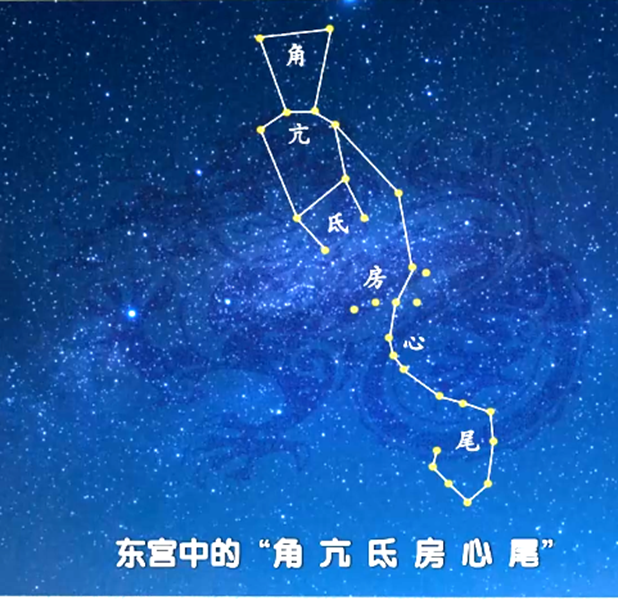

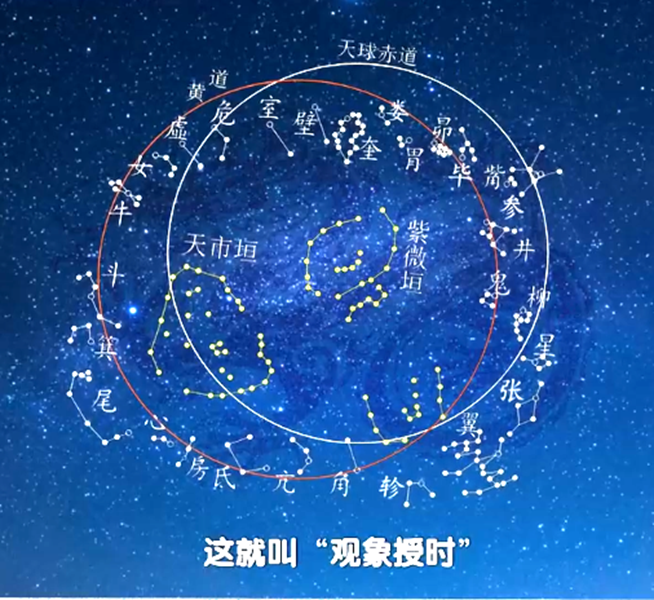

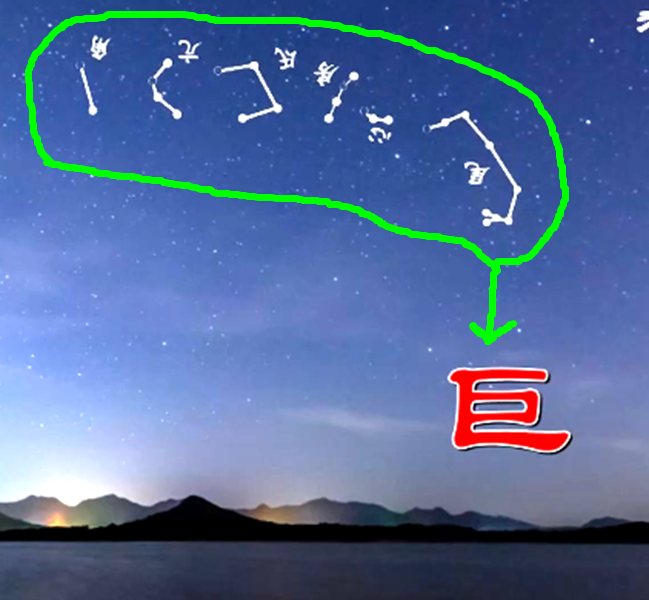

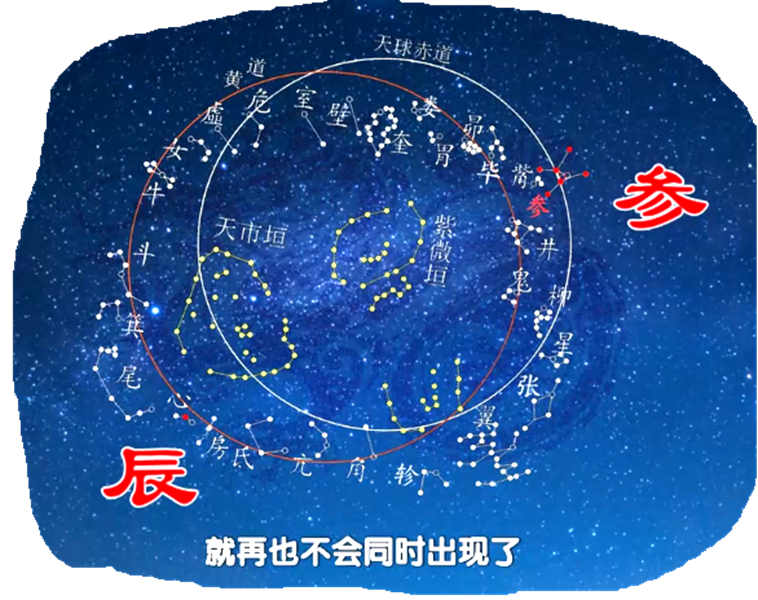

龙的原形,不是来源于地上的某种客观存在的一种动物形象,而是来自于天上的星象。准确地说,它是中国传统的一个星宫体系,叫“二十八宿”,二十八宿的东宫中的“角亢氐房心尾”,这六个星宿组成的那个形象,古人就把它叫做“龙”。

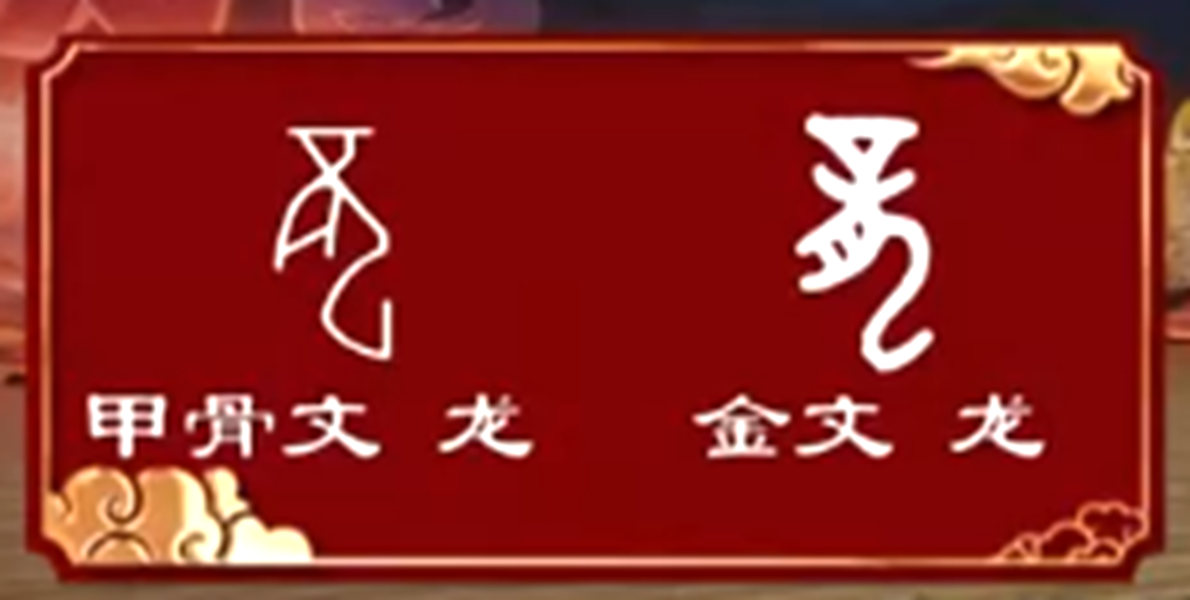

我们知道甲骨文是象形文字,它所描写的动物,都是一个在客观世界可以取象的原形。比如说它描写犬,我们就在生活中见过犬。描写虎,我们在生活中也见过虎。描写象,我们也见过象。但是它所描写的这个“龙”字,我们在生活中却没见过。

但是如果你把甲骨文和金文中的“龙”字,它的一个整体造型和天上的,前面说的“角亢氐房心尾”这六个星宿组成的那个形象,进行对比,你就会发现这两者是完全一样的。

“角亢氐房心尾”这六个星宿,它的名称实际上都来自源于龙的身体。“角”顾名思义,那就是龙的角。“亢”是什么?是龙的咽喉。“氐”是龙头,“房”是龙腹,“心”就是龙心,“尾”就是龙尾。

今天我们见到的最早文献记载出在哪里呢?

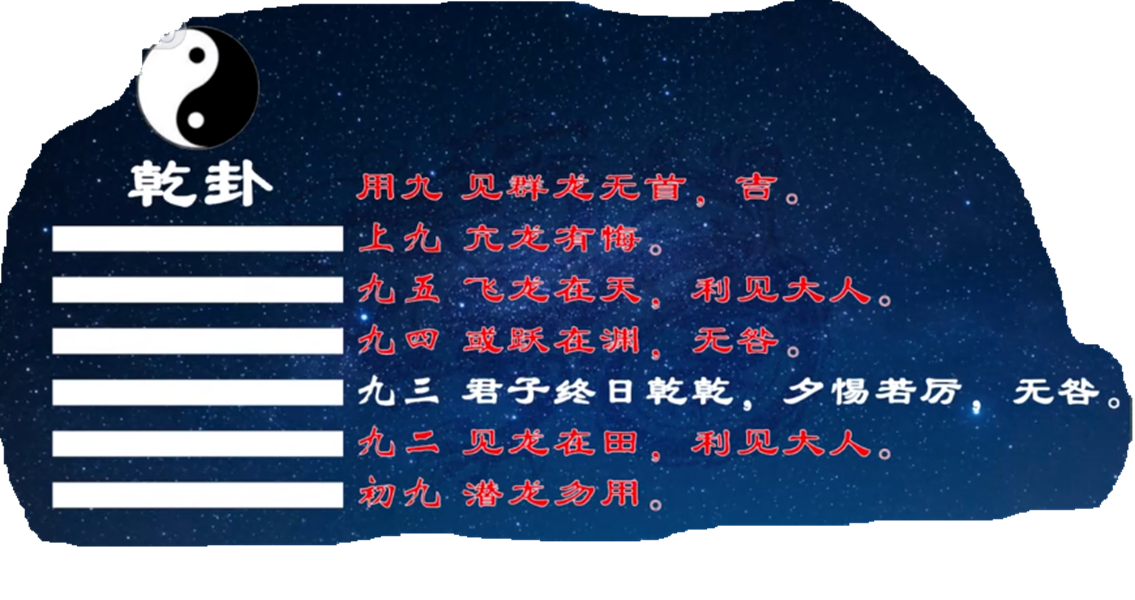

《周易》的“乾卦”。也是《周易》的第一卦。“乾卦”的爻辞却在讲什么?讲的一个主题就是“龙”。

初九爻辞讲“潜龙勿用”;

什么是“潜龙”?就是龙潜藏在地平线以下,你看不到了。

九二爻辞讲“见龙在田”;

九四爻辞讲“或跃在渊”;

九五爻辞讲“飞龙在天”;

上九爻辞讲“亢龙有悔”。

其实通过九三爻辞,我们就可以很清楚地看到了龙到底是指的什么?

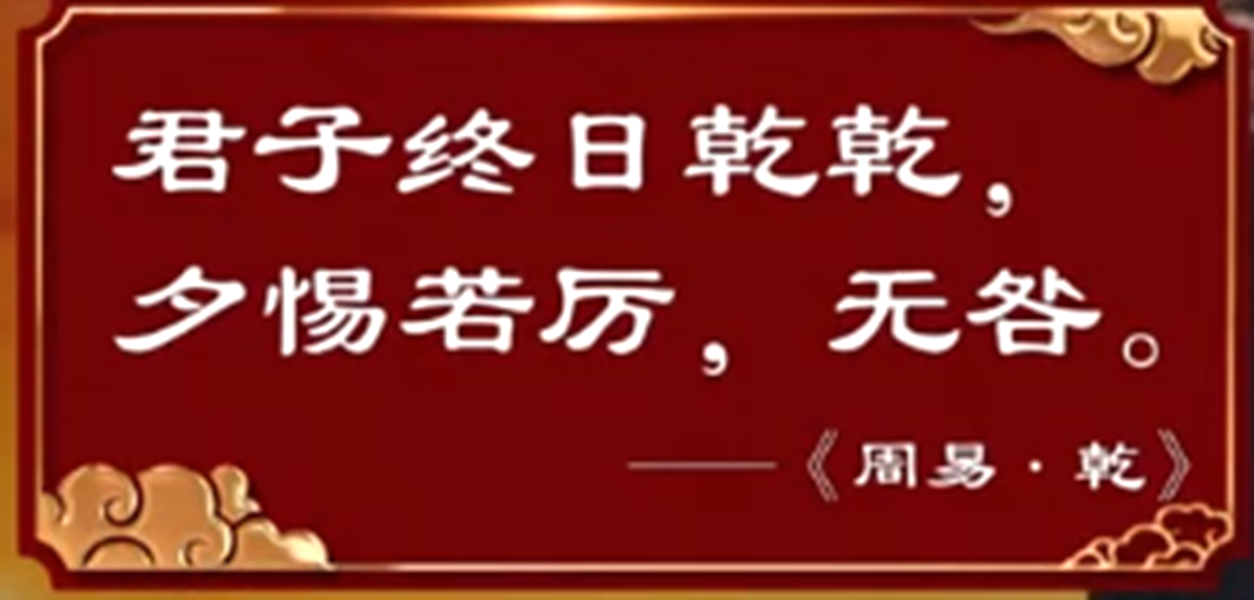

九三爻辞讲什么?“君子终日乾乾,夕惕若厉,无咎。”这讲的是古人观象授时的制度。“终日”就是一整天,要“乾乾”就是“健健”,要保持旺盛的精力,不能够有所懈怠,特别是“夕惕若厉”,“夕”就是晚上,在晚上的时候还要警惕起来,好像有什么危险要发生,那晚上保持这种精神要干吗呢?实际就是看龙星,这就叫“观象授时”。

龙作为星象,在天上就不会是固定不动的,我们都知道星移斗转,星星要回天运行,那运行到哪个位置龙星就看不到了呢?

这是一个特别重要的天象,某一天太阳在西方落下去了,龙星也跟着太阳一起落下去了,这时候你在天上找得到龙星吗?找不到了。

龙潜藏在地平线以下了,这个天象古人就把它叫做“潜龙”。潜藏起来。

那么又过了一段时间,大约有半年左右的时间,太阳在西边落下去了,但是龙的第一个宿,也就是那个角宿从东方的地平线上冒出来了。这个天象古人就叫它“见龙在田”。就是乾卦的九二爻辞。

那么角宿升起来了以后,它不能说龙星就不运动了,过一段时间亢宿升起来了。

再过一段时间氐宿又升起来了。

再过一段时间房宿也升起来了。

然后心宿,尾宿都分别升起来。

这六个星宿,也就是“角亢氐房心尾”这六个星宿在西方太阳落下去以后,它们分别从东方的地平线上,一跃而出,跳出来了。这个天象古人就叫它“或跃在渊”。

这是一个非常壮观的天象,“或跃在渊”以后,龙星还要往天上走,它还要运动,还要行移,最后它运行到了南中天,也就是那个房宿正好处于南北子午线上,这就意味着龙星六体正好处在正南方。这是最高处,最高位,这个天象古人就把它叫做“飞龙在天”。这个天象正好系于九五爻辞。那么“九五”就变成了中国古人,一个帝王的至尊的数字叫“九五至尊”。

那么“飞龙在天”以后,龙星继续运动,要向西运动,等到龙星六体,尾宿都超过了南北子午线,已经偏西斜了,这个天象在《易经》里边就叫“亢龙”。“亢者,过也”,盛极而衰,所以“亢龙有悔”。就反映的是这个天象。

“亢龙”以后龙星继续运动向西走,终于有一天龙星的角宿,亢宿和太阳一起落下去了,我们在西方的地平线上只能看到龙的身子和尾巴,这个天象就叫“见群龙无首”。

所以我们如果去看,乾卦所描写的这个观象授时,古人所看的这个龙星,所看的这个龙,你会知道龙的本质实际就是星辰的变化。

这种龙星的变化体现出来的,当然是方位的变化,也是时间的变化,从哲学上,当然更是一种阴阳的变化,所以我们通过乾卦的这个研究,知道了乾卦所讲的“龙”,就是天上的星象,就是龙星。

那这个主题实际上和汉代许慎在《说文解字》里边所介绍的“龙”,实际有非常密切的联系,说它“能幽能明”,“幽”是什么?看不到了,在乾卦里边是哪个爻辞?所呈现出来的天象,就是初九“潜龙勿用”。潜藏起来你就看不到了,这就是龙的“幽”。

“能明”能看到了其他星宿的天象,我们都可以说它是“能明”。

“能细能巨”、“见龙在田”,只有角宿从东方地平线上升起来了,我们只能看到一个星宿,这是“能细”。

“角亢氐房”能升出四个,我们也可以说是“巨”呀,等六个星宿都跳出来了,这也是“巨”呀,所以能看到一部分,能看到全体。就是“能细能巨”。

“能短能长”也是这个意思,我们也可能看到一个星宿,也可能看到几个星宿,也可能看到它的全体。叫“能短能长”。

另外,还有两句话非常重要:“春分而登天,秋分而潜渊。”

什么叫“登天”?登天就是苍龙六体,从地平线上一跃而出,这在《易经》上就叫“或跃在渊”。在中国文化里边,这个天象非常的重要,因为它是向上的,它和亢龙盛极而衰,所表达的文化意义是不同的,因此这样的一种向上的登天之龙,在中国文化里边就叫做“登龙”,也叫“升龙”。“蒸蒸日上,吉祥如意”。

上述是一些文献学的证据。

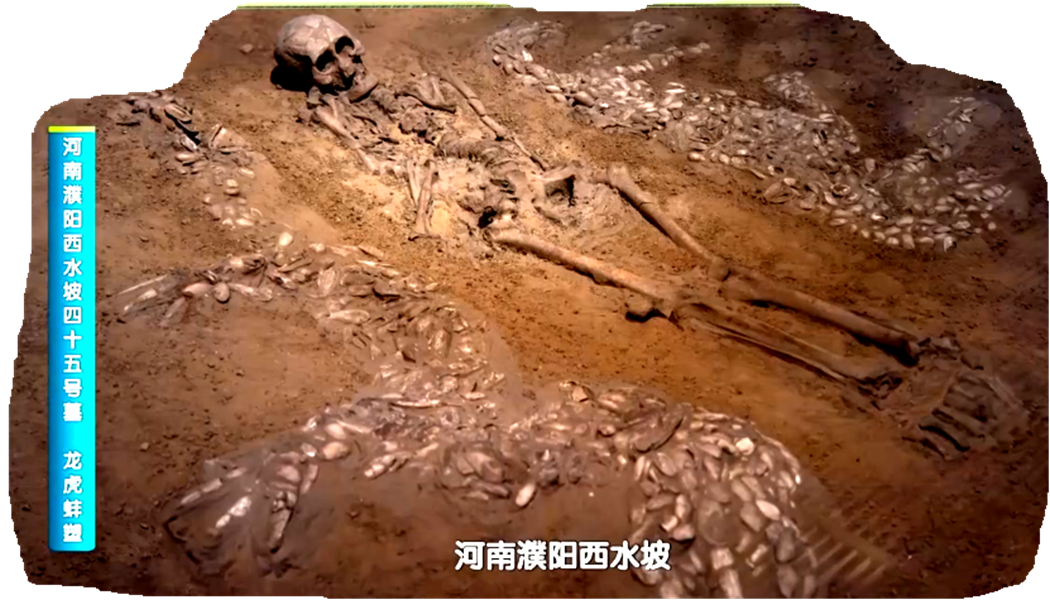

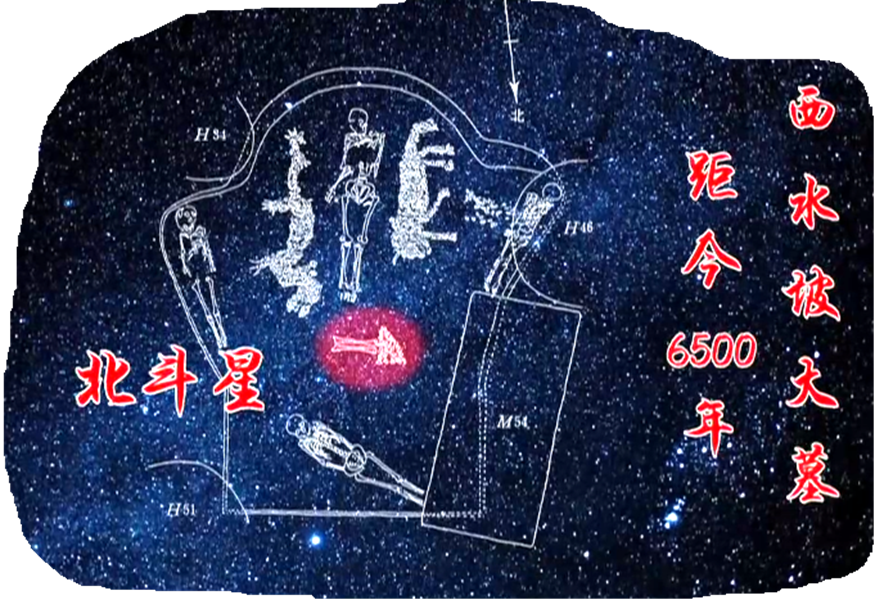

我们今天在考古学上所见到的,最早可以确认为龙的那个遗存,仍然是星象。在此之前的一些文章中也有说到,就是河南濮阳西水坡,发现的六千五百年前的原始宗教遗存,在这个遗存上边的最北边那个墓葬里边随葬的就是用蚌壳摆的龙,虎和北斗星。

在墓主人的东西两侧,除了龙虎之外,墓主人的脚下,还有一个图像,这个图像和龙虎它的构图不太一样,一部分是用蚌壳来摆,而在这个蚌壳的东侧,人们特意配了两根人的胫骨,小腿骨,那这个图像是什么?我们认为这个图像,其实表现的就是北斗星。

那如果龙,虎和北斗星共存,那显然它的性质只能是星象,不可能再有其他的解释。

那这样的一个事实,我们可以通过出土实物的对比,来把它解释。

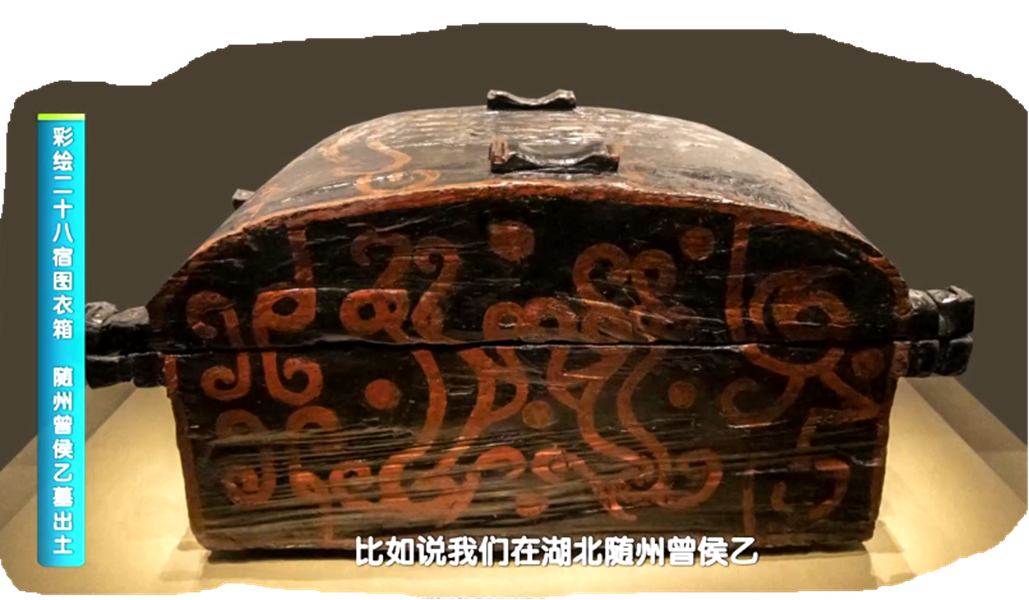

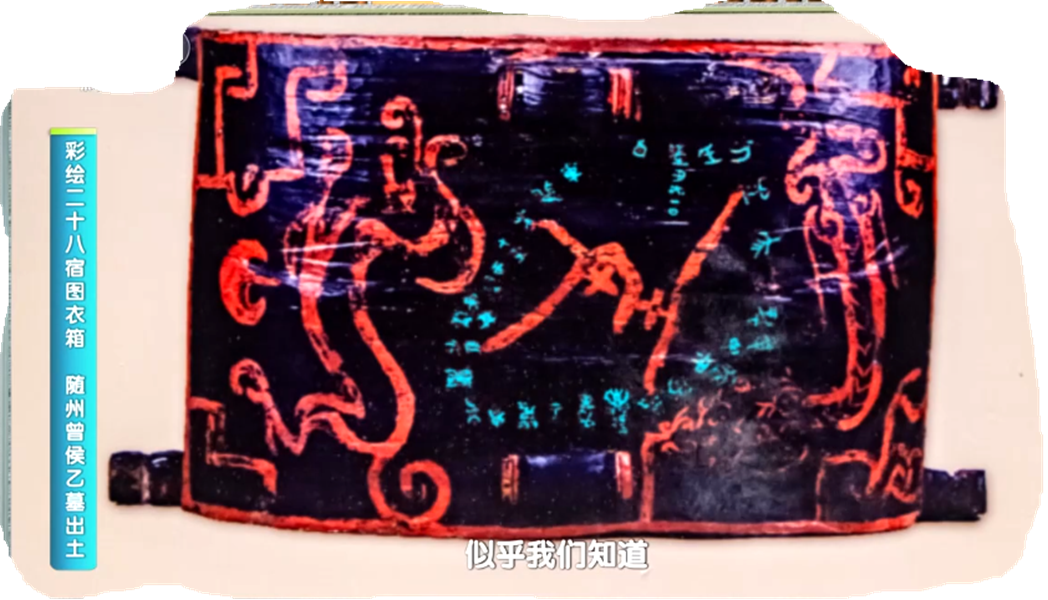

比如说在湖北随州曾侯乙战国初年的墓葬里边,发现一个二十八宿的衣箱,在这个衣箱的盖面上边绘了一幅天文图,这幅天文图中间就是一个特别大的“斗”字,表现的就是北斗星,在北斗星的周围,写了一圈二十八宿的名字,所以我们知道它是一个非常明确的天文图,而在北斗星的左右两侧,分别画了龙和虎,这个内容和西水坡是完全一样的,所以我们通过文字学,文献学,还有考古学的证据,可以证明龙的原形不在地上,是在天上。

为什么古人那么重视星象?或者说为什么这么看重龙?

原因就是天文学是为农业生产提供时间服务的,如果我们想丰收,我们就得按时播种,这就是农时,古人通过看星象,看龙星来决定时间。

但是在几千年前甚至更早,谁来告诉我们播种的时间呢?

那就一定有圣人去观察这个星象,他发现了哪个星走到哪个位置的时候,你可以播种,那指导农业生产最重要的星象是什么?就是我们说的这个“龙星”。

比如说这个“见龙在田”,也就是龙的角宿,在东方地平线上升起来的时候,这个时节是什么时候呢?在四千年前就相当于今天的立春,也就是人们看到这个天象了,就知道了农季的这样的一个工作要准备了。

古人农耕的第一步就是烧田,用火来烧田,所谓的“刀耕火种”。

什么时候烧?

比如说龙星这个星宿“六体”,它有一个最重要的一颗星,在龙身上,就是心宿中央的那个“大火星”。有人不是说,这个龙可以吐火,也可以行雨,那这样的一些特征都是哪里来的呢?

龙和火,为什么有那么密切的联系呢?

就是因为在龙心,“角亢氐房心”那个心宿的中央那颗星,是一颗红色的一等亮星,古人给它命名一个名字叫“火”,也叫“大火”。这是一颗非常重要的时间指示星。

那什么时候烧田?这个时间要拿捏得特别准确,你过早烧田了,雨下不来,风来了把草木灰全吹走了,所以达不到那个肥田的目的,过晚烧田雨马上下来了,下雨以后就要播种了,但是地还很热,播下的种子就会被烫死,也不可能有收获。所以这个烧田的时机,要拿捏得特别准,古人就长期通过观星就了解到,就这颗红色的一等亮星,这个“大火星”从东方的地平线上在黄昏的时候升起来的时候,这时候就可以烧田了。

烧田以后,过了相应的时间雨就下来了,然后又过了一段时间,等地凉了以后我们就可以播种了,所以“大火星”就指示烧田,就成为了一个非常重要的星象。

就中国传统的这个“祭灶”,是跟它有非常密切的关系。就是用火这个是人类历史上一个非常大的进步,最早人们取的火都是天然的火,所以这就造成了后来一个很深的观念,就是上天赐到地上的火,那地上的火实际上有灶,灶主火,而且关键是它滋养了和主养了我们身体要熟食,要主养。所以每年都要祭,今天还传承着呢,每年农历腊月二十三要祭灶,还有这个传统。

过去家里灶王龕,“上天言好事,回家降吉祥”。那这样的一个祭灶,实际上配天上的神来祭的,就是所谓“灶王爷”嘛。

最早的灶王爷,就是主祀那个“大火星”叫“祝融”。祝融不是火神吗,实际上古人就认为他是在天上是主火的,人间那个火也是他降赐下来的,

在《墨子》里边就有这样的记载:“就是祝融,上天命祝融来降人间之火”,所以古人祭灶就要配他祝融氏。

我们老看那个年画,灶王龕,灶王爷,灶王奶奶,一老头,一个老太太很可爱,跟我们想象当中的火神祝融氏,就完全不太一样,这是后来人们按人间习惯配上的。

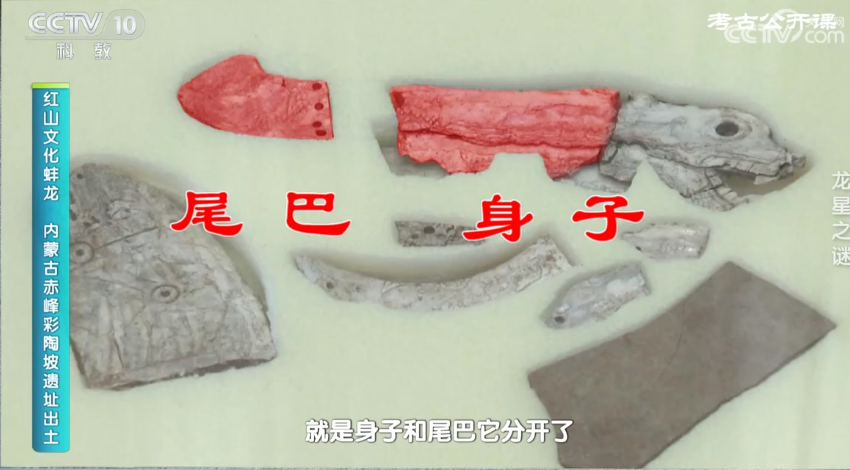

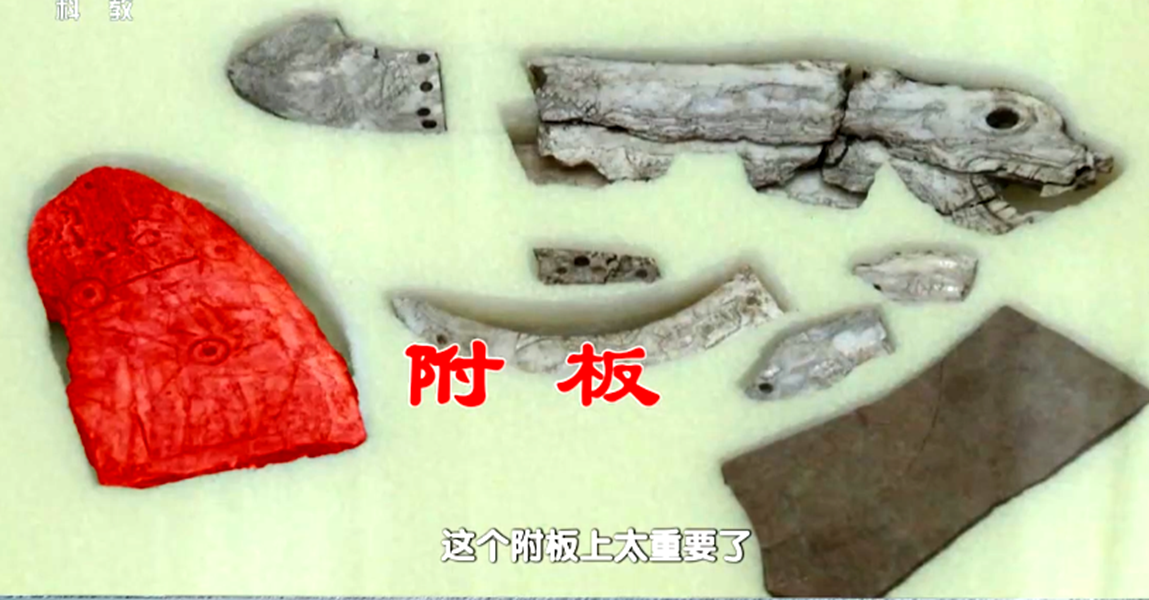

但是天子有天子祭灶,我们在商周时期的金文里边,就发现了祭灶,因为这个太重要了,他是为天下人祈食,那今天这个材料实际上我们在新石器时代的考古遗存里边也发现了,在内蒙古赤峰的这个彩陶坡,它是用蚌壳来做的这么一个龙,关键它重要在哪里呢?它这个龙的首,就是身子和尾巴它分开了,它刻意分开的,不是说后来断了,因为什么呢?它在尾巴上面钻了好几个孔,我们知道它可以跟身子,通过这个孔把它连上,它是成心分开的。那么在身和尾之间,它还附了一个附板,这个附板上太重要了,人们雕刻了三颗星,那在龙身和龙尾之间,应该是什么星宿?就是那个“心宿”,心宿就是三颗星,这三颗星的中间就叫“大火星”。为什么?我们单纯地去看这个龙不明白,但是如果知道这个龙的出土的地点,我们就知道了,它出土在一个房址的西南角。

西南角在中国古代的文化里边叫“奥”。就是一个房间里边最尊贵的地方。古人祭灶就在这里祭。西南是致养之地嘛,灶是主养的嘛,所以就在那里祭灶。

这个传统我们今天已经可以追溯到彩陶坡,彩陶坡的时代距今六千三百年,这是我们今天找到的最早的祭灶的遗存。

所以你认为这个蚌龙的出现,其实是先民祭灶仪式的一个遗存,这房间里边我们就发现了灶。这个传统有这么久远吗?

有,这个过去我们通过金文去研究,祭灶的传统,只追到了商代,现在彩陶坡这个出来了以后,让我们大开眼界,一下可以追到这里,因为它这个出土地点太明确了,就在西南,而且边上还有盆瓶之类的,古人把祭灶就叫“燔柴盆瓶之事”。

“燔柴”就是烧柴,

“盆瓶”就是锅灶这些东西。

汉代有好多那个小瓶子,大多都是灶上这样的盆瓶事,都是这个传统,这个瓶子在陶灶上出现,不是仅仅作为一个灶具,不是,它就是祭灶的,尤其是在这个随葬的明器里,它一定是有祭祀的概念在这里。

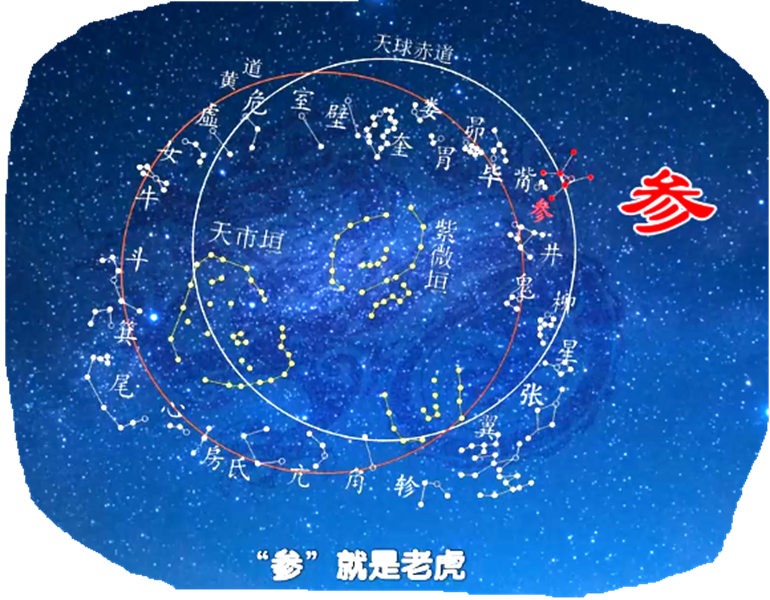

在《左传》里边,《昭公元年》记载了这么一个故事:就是高辛氏有二子,老大就是伯,叫阏伯,老二就是季,叫实沈。这两个人“居于旷林,不相能也,日寻干弋,以相征讨,”帝尧啊,帝尧不高兴了,要把这两个迁开,分开。把这两个兄弟迁开,分开。把老大阏伯就迁在了商丘,让他主辰,“辰”就是那大火星,服司掌那个辰星,也就是龙的身体里边的最重要的那颗星,在心宿的三颗中间的那颗红色的“大火星”,让他主辰。

把这老二实沈迁到了大夏,让他主什么,主参,“参”就是老虎。那这两颗星也就是辰星和参星,也就是那个“龙”和“虎”。它们俩在天上,就再也不会同时出现了。所以杜甫后来有一句诗:“人生不相见,动如参与商。”----杜甫《赠卫八处士》。就是这个意思。

参星从地平线上升起来,商(辰)星就落下去了,商星升起来,参星就落下去。

那今天我们看商代的有个青铜器,大家可能很熟悉的一件“虎食人卤”。老虎吃一个人,我们只是注意那个虎了,但是谁去看在虎的底部下边装饰着一个龙。实际它体现的文化背景就是我们说的古代的这个故事。现在我们看到是一个虎,就证明虎是升起来,这是一个原形,但是龙你看不到了,但是龙身在哪里呢?在下边底部,它已经潜藏起来了。

话说回来,烧田后,人们就要祈求上天下雨,等上天下雨后,人们才好播种。所以久而久之,人们就把龙作为了“水物”。所以我们才能看到许慎在《说文解字》里边解释龙叫“鳞虫之长”----水物。

人们在祈雨的时候,也要在地面上做土龙。在中国文献里边,像《山海经》、《淮南子》都写过这样的一种传统,就古人祈雨要进行祭祀,怎么祭祀?

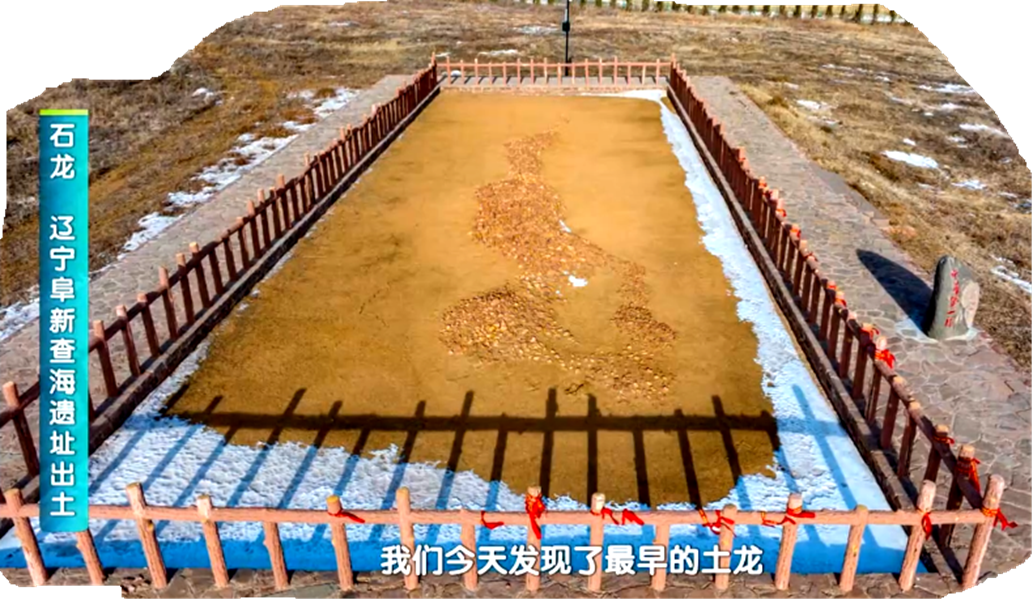

要在地面上做土龙,我们今天发现了最早的土龙,在辽宁查海发现了八千年前的土龙,非常巨大,它的体长将近二十米,由石头堆成。

此外,我们在湖北黄梅焦墩遗址也发现了六千年前的土龙,也是用石块堆成的,长七米,也很巨大。所以,这些土龙实际反映出来的都是龙本于星象,而这个星象如果从农事上来说 ,它更主要的是,服务于人们雨水的那样的一个祈求雨水的需要。所以,人们在祈雨的时候要做土龙,因此它的原形仍然是天上的星象,那这样的一种土龙,我们刚才说了,实际不是用土堆的,而是用石块把它拼成的,为什么要用石头呢?

天上的星星的本质是什么?就是石头,龙的原形不是星象吗?。天上的星星是什么,是土捏的吗?不是,就是石头。

怎么知道的?我们在《春秋经》里就可以看到,有这样的记载,古人对陨石的观察,就能知道星星的本质是石头。鲁僖公十六年的时候,在《春秋经》里记了这么一条:“王正月戊申朔,陨石于宋五。是月,六鹢退飞过宋都”。----《春秋经。僖公十六年》。叫“陨石于宋五”,天上掉下来五个石头。

《左传》讲就是陨石也,就是天上掉下来了。

所以龙的本质是石头,因此表现龙就要用石块来堆。我们今天在商代的青铜器里边,所看到的商代金文的“龙”字,由很形象的“龙”字写成的,就是写成什么样子呀,用石头堆起来的样子,和我们在查海,在焦墩所看到的这个“龙”的造型这个做法是一样的。

我们知道天上的星象,它是要回天运行的,除了表现出空间和时间的变化之外,它还表现出阴阳的变化。“潜龙”这当然是阴了,那“见龙在田”呢?从东方的地平线升上来,我们看到了龙星了这是阳。“或跃在渊”也是阳,“飞龙在天”更是阳了。但是“亢龙”就是阴了,“见群龙无首”也是阴。这样的一种阴阳变化,实际表现出来的就是龙星回天运行的特点。

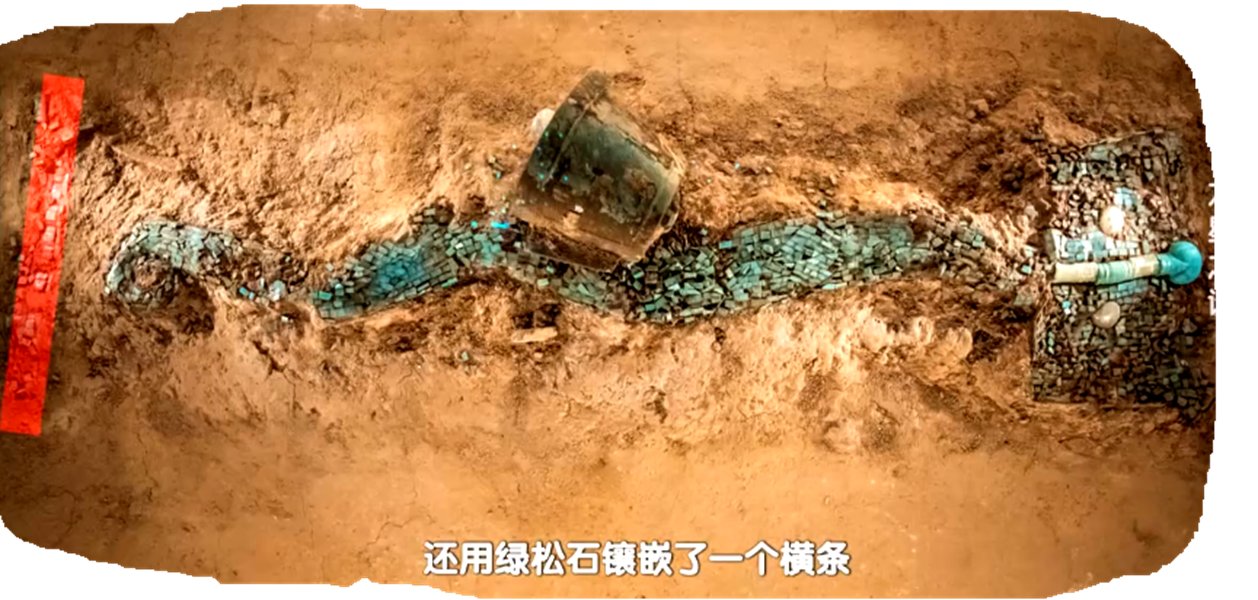

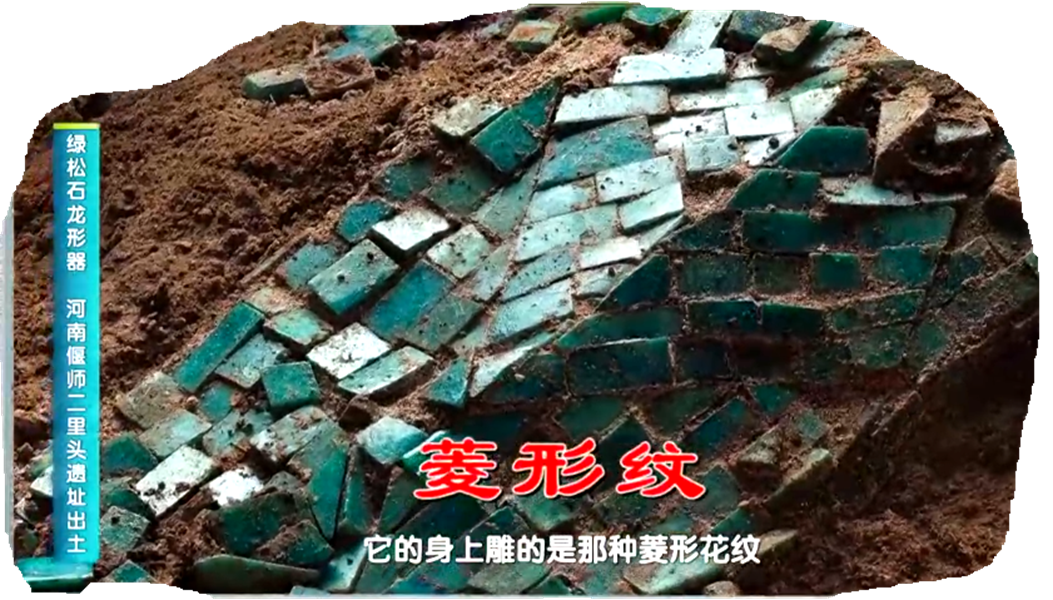

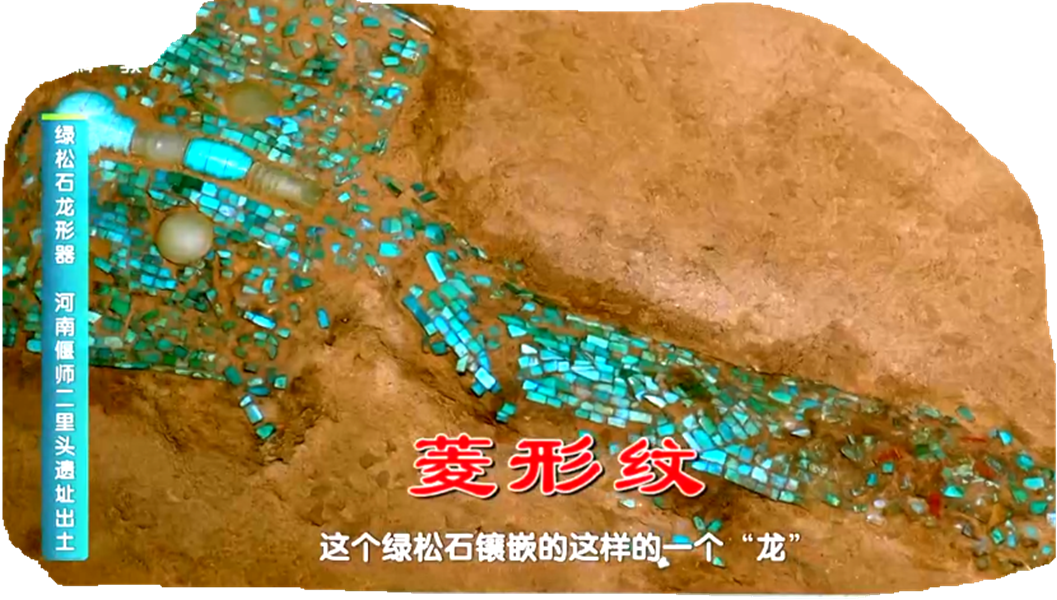

在河南偃师二里头,我们发现一个可能大家都很熟悉一个绿松石镶嵌的龙形物,那个龙形物在尾巴下边,还用绿松石镶嵌了一个横条,表现的就是地平,因此整个这个造型所体现出来的,就是龙星从地平线上一跃而出,表现的就是“或跃在渊”,这样的一种壮丽的天象。

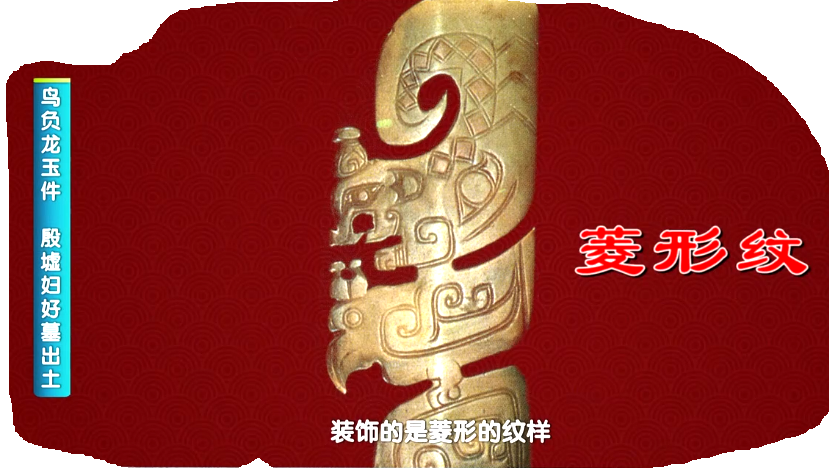

考古学者通过研究发现,就目前我国所有出土的文物有龙的身上的纹样只有两种:一种是菱形的花纹,一种是鱼鳞状的花纹。古人就用这两种纹样来表现阳和阴。

那既然“或跃在渊”是阳,身上装饰的就是这种菱形的花纹。

在山西襄汾陶寺,发现的那个龙盘,那是夏代的社神,它嘴里叼的就是社树的符号,而社神是土地神,是阴,我们看看这个龙盘身上装饰的是什么纹样呢?装饰是那种鱼鳞状的纹样。

我们在殷墟妇好墓发现一个玉件,这个玉件很特别,一个鸟脚踏祥云,背上背负着一个龙在升天,而在这个鸟所驮负的那个龙的身上,我们可以看到装饰的是菱形的纹样。

所以这些材料实际都足以说明,龙它由于是星象,因此它必须要刚柔交错,它必须体现出阴阳的特点。有的时候这个菱形纹和鱼鳞纹,就装饰在同一件器物的正反两面,还有前面讲过的商代的青铜器“虎食人卤”,底座下边装饰着一个龙,龙身上装饰的就是鱼鳞状的纹,就是属阴的。

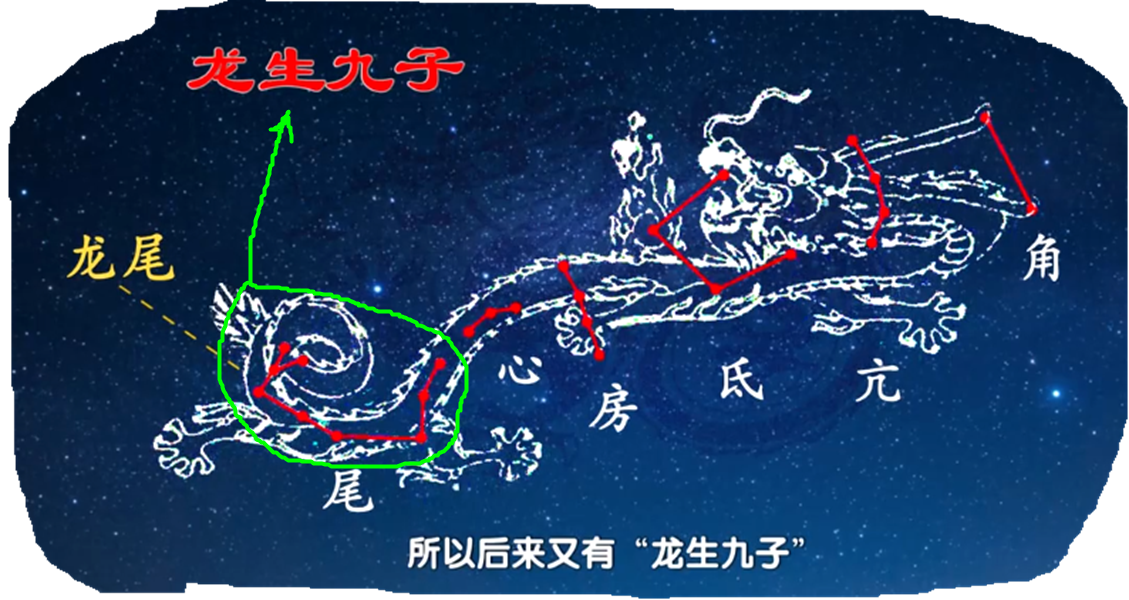

还有龙星中的尾宿有几颗星啊,有九颗星,所以后来又有“龙生九子”这样的说法。它怎么不生八子、七子?因为尾宿就九个星。

但为什么独独这个龙,人们直取天上的星象呢?

这和中国古人观象授时所形成的王权思想息息相关。当人们对于天象茫然无知的时候,一定有那么极少数的圣人,他通过自己的辛勤观测。他发现了某颗星,走到某个位置的时候,你就可以播种,这就叫“观象授时”。所以观象授时最初在上古社会,一定是极少数人的行为。年年授时,人们就有丰收,那在对天象茫然无知的人看来,这个授时者他是了解天意的人,他可以与天沟通,于是乎就形成了他的王权。进而形成了“君权神授”的天命观,也就是说他的权力是上天给他的,这就是中国古代的王权形成的过程。

我们在《论语。尧日》这一篇,我们可以看到尧舜禹在禅让的时候说了一句话:“天之历数在尔躬,允执其中”。----《论语。尧曰》。就是天文历算要由你亲自掌握,因此从这样的一个事实,我们可以看到,观象授时是被统治者垄断的一个神秘的知识,因此在中国古代的漫长的社会中,天文学实际一直是被皇家垄断的神秘知识。在中国古人是禁止民间私习天文的。

那这个统治者观象看什么?

看龙星,久而久之,观象者就和他所观的这个“龙星”,就建立起来了一个必然的联系。

那这个“龙”现在是谁的象征啊,是氏族的象征吗?不是。而是君王的象征。所以龙就变成了天子的象征,变成了君王的象征,它就有这样的意义了。

那好,君王的地位是和民众等同的吗?不是,他的地位是至高无上的,我们在商代甲骨文里看,君王自称叫“余一人”。天下就我一个人。因此他的地位是至高无上的。

那作为他的象征的“龙”,还能像其他的那些我们在世俗中取一个动物,甚至等而下之吗?不可能,它的地位一定也是至高无上的,这样才能够体现出君权的至高无上,因此他只有一个选择,就是直取星象,不可能再以世间的那些俗物去作为它的原形。那这样的一个选择就意味着人们对龙的原形去取象,只能直取他所观的这个星象。因此这个星象和观测者,已经建立起来了一种必然的联系,因此在天子的舆服上要画龙,天子的旌旗上边要画龙。这就形成了一种制度,龙就变成了天子的那种王权的一种特有的符号,因此这就说明了,作为龙的原形只能取自于星象。

就我们对龙的文化内涵的理解,和这种中华民族共同体的统一的这样一种向心力,对于它的形象认知是完全一致的。所以它身上就凝聚了这种从古至今而来,这种大一统的凝聚的向心力,我们才会把它当做我们的中华民族的象征。对于中华民族来讲,龙是一种祥瑞,是我们的精神图腾。龙并非是传说中的珍奇的神兽,它其实是时时每日从我们的头顶掠过的星象,也许这才是龙对于我们这个古老的民族真正的意义所在。

未完待续

中华民族世世代代所继承发展的、具有鲜明民族特色的、历史悠久、内涵博大精深、传统优良的文化。更多中国传统文化敬请关注:

编审:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆理事长:吴惠娇

编辑:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋

2025年9月28日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2020-05-28

-

2024-08-12

热点资讯