在中国漫长的历史文化的演进当中,有非常多的科学技术的发明。而生铁以及生铁制钢的技术,这一项应该超越“四大发明”,同时中国的整个历史应该有一个非常了不起的“铁器时代”。

但是如果把所有的发明,按照对我们中华文明本身的影响,奠定我们文明发展物质基础,这么一个角度,以及后来对世界影响,国内有专家认为应是生铁及生铁炼钢技术,应该排在第一位。因为它属于基础技术,它的原材料生产用在全社会的方方面面,从而获得从青铜时代,直接转到了铁器时代的到来,它奠定了我们战国到汉代的“中华文明的壮大”。这样一个物质基础,从长城、大运河、以及水利工程,一直到千家万户,农民所使用的工具,到咱们战士所使用的刀剑,通通的铁器化。奠定了我们秦汉或者是战国到汉代,这样一个伟大文明的物质基础,所有这些都跟铁器相关。

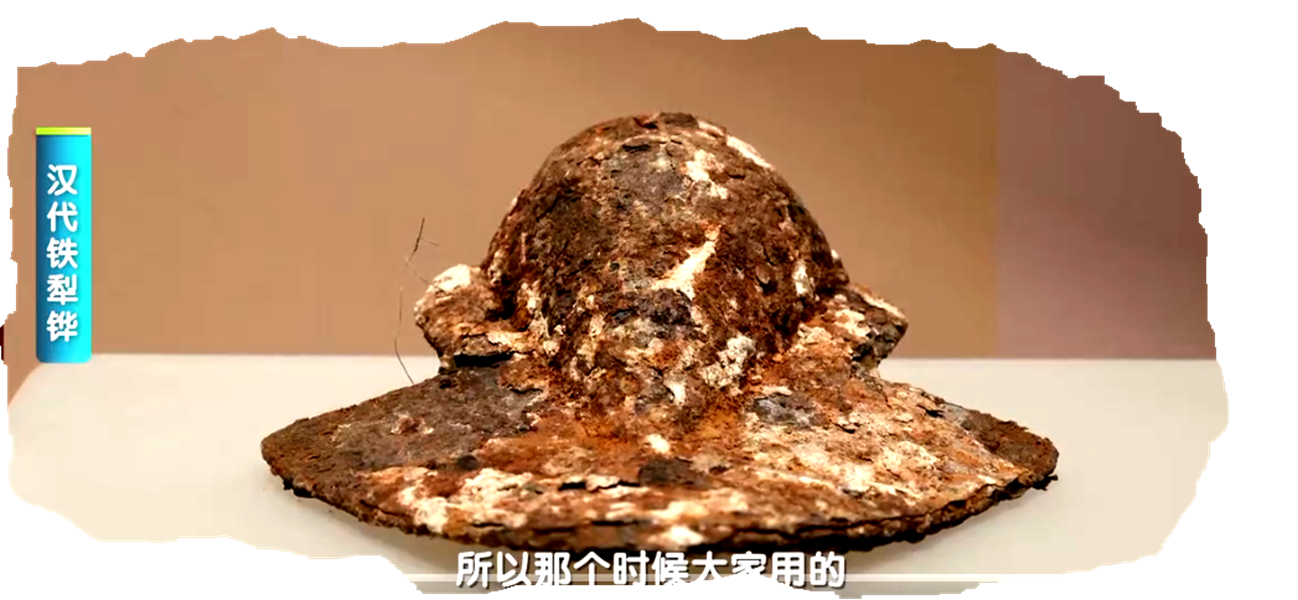

大概距今4000年到距今2700多年,为中国的青铜时代。青铜尤其是在中原,并没有大量地用来做工具。比方说一个农民,他不会有一个青铜制造的大犁铧,青铜制造的锄头。所以那个时候大家用的,就是农民用的、工人用的也好,更多的是木、石器工具。

至于说这个贵族做那个青铜器,用来象征身份地位等级,说天子用九个鼎,诸侯用七个鼎。所以在青铜时代,贵金属不是主要用来生产。但到了铁器时代就不一样了。其实从战国开始,各大诸侯国全是大炼特炼钢铁。现在知道的这些诸侯国后院,或者是它那个都城里边,全是冶铁的留下的炉渣,矿石遗址,有各种各样的作坊。

如有名的大冶铁的中心:像这个邯郸、齐故城的淄博、南阳,这都有历史记载的。

中国人最早是怎么样开始认识到铁,并且加以利用的?

人类,不光是中国人,包括古老文明国家像西亚一带,都在三千多年前就认识到了,另外一种金属就是铁。

最早的铁是天上掉下来的陨铁。

陨铁是三种陨石当中的一种(三大陨石:石陨石、铁陨石、石铁陨石),因为它比较沉,所以比较被人所认识,容易给辨认出来。像石陨石,有时候你捡到之后你都难以认识,但是铁陨石特别重,如果把它好好磨一磨,里边有金属光泽。

铁陨石是在宇宙星空当中,有些小行星或者是类似于地球的,咱们地球就是一个大铁球。中间这个地核、地心,都是铁镍合金。所以类似于地球这样的小行星,在宇宙空间当中被撞碎了,就会形成许多这个小块的陨石。当然,它得落在地球上才叫“陨石”。

目前世界上已发现的陨石很多,最大的一块,它大概有60吨。但是什么年代掉下来的,不太清楚。这块大陨石经过化验,就是铁镍合金。它有一个名字叫“霍巴陨石”,在纳米比亚。

另外,在格陵兰岛发现了一组,加起来大概58吨,大部分都在美国那个自然历史博物馆里放着,一个叫“帐篷”,一个叫“狗”,还有一个长得像女人,叫“女人”。

然后中国应该有第三大块,在新疆,其中的一块就是在新疆地质矿产博物馆展出。最近在阿勒泰那里又找到一块。新疆的这些陨石大概是清代降落的。

我们中国人是很早就开始观测天象,并且知道那个流星,什么慧星,这些记录很早。中国古人把这个天象和人间的一些事件,什么灾年不灾年,统治得好坏,他结合在一起,所以有天文异象,都记得非常清楚。目前知道有记载的共有七百多次陨石降落。其中有三、四次一定是这个铁,因为记载直接就说的是铁。《史记.秦本纪》载,“(献公)十八年,雨金栎阳。”这年,是公元前367年。“雨金”,即指天降陨石。

全世界曾经有过统计数据,大概公元前1200年以前的,距今3200多年了,陨铁制品大概有28件,有的还很有名。

美索不达米亚和古埃及均有使用陨铁之发现。最早的,是古埃及前王朝时期用陨铁制成的铁珠,距今约5000年左右。

中国古代陨铁制品,目前发现7件,皆为青铜与陨铁合制器,年代属于商周。

比如说埃及金字塔里边,就出土金鞘的一把匕首,鉴定就是陨铁。

中国很早出土的这个铁刃铜钺(河北藁城出土),它是在刃部专门用这个陨铁进行了一定的锻打,然后再镶铸进去,就是利用这个铁的高超性能。

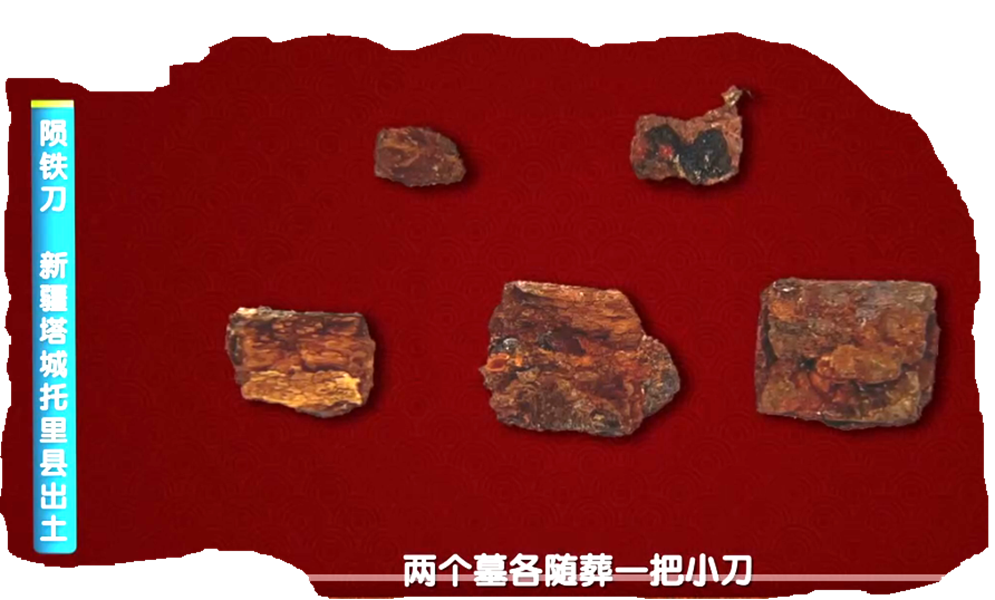

近年我国又在新疆塔城托里县的一个墓地发现了距今5000年的两个墓各随葬一把小刀,这小刀虽然都坏了,但是分析检测是陨铁制品。

所以在欧亚大陆上,至少是距今5000年到3000年,这期间人类还没有大量的人工冶炼铁的时候,主要追求的就是陨铁或者说陨铁制品。这都是高等级的,当时最锋利的东西了。

一、陨铁制品与人工冶铁之区别

陨铁是自然铁,古人通过加工,主要是“热锻”,将其制成适用品。所以,其制成品一般较小;且多与铜器“热锻”为一体。中国陨铁制品,即多为“刃器”之刃部,与铜“锻”为一体。

人工冶铁,是从铁矿石中冶炼成铁。其关键,是铁矿石的发现、熔铁炉和炼铁容器的制造、燃料选择以及掌握一整套技术工艺。

人工冶铁与陨铁加工之间,没有必然联系,不是因果关系。

前面所说甘肃临潭磨沟墓葬中发现之中国最早铁器,不是陨铁加工制品,而是人工冶铁制品。

就是说,在中国已经出现人工冶铁制品之后,陨铁加工依然存在了不短的一段时间。

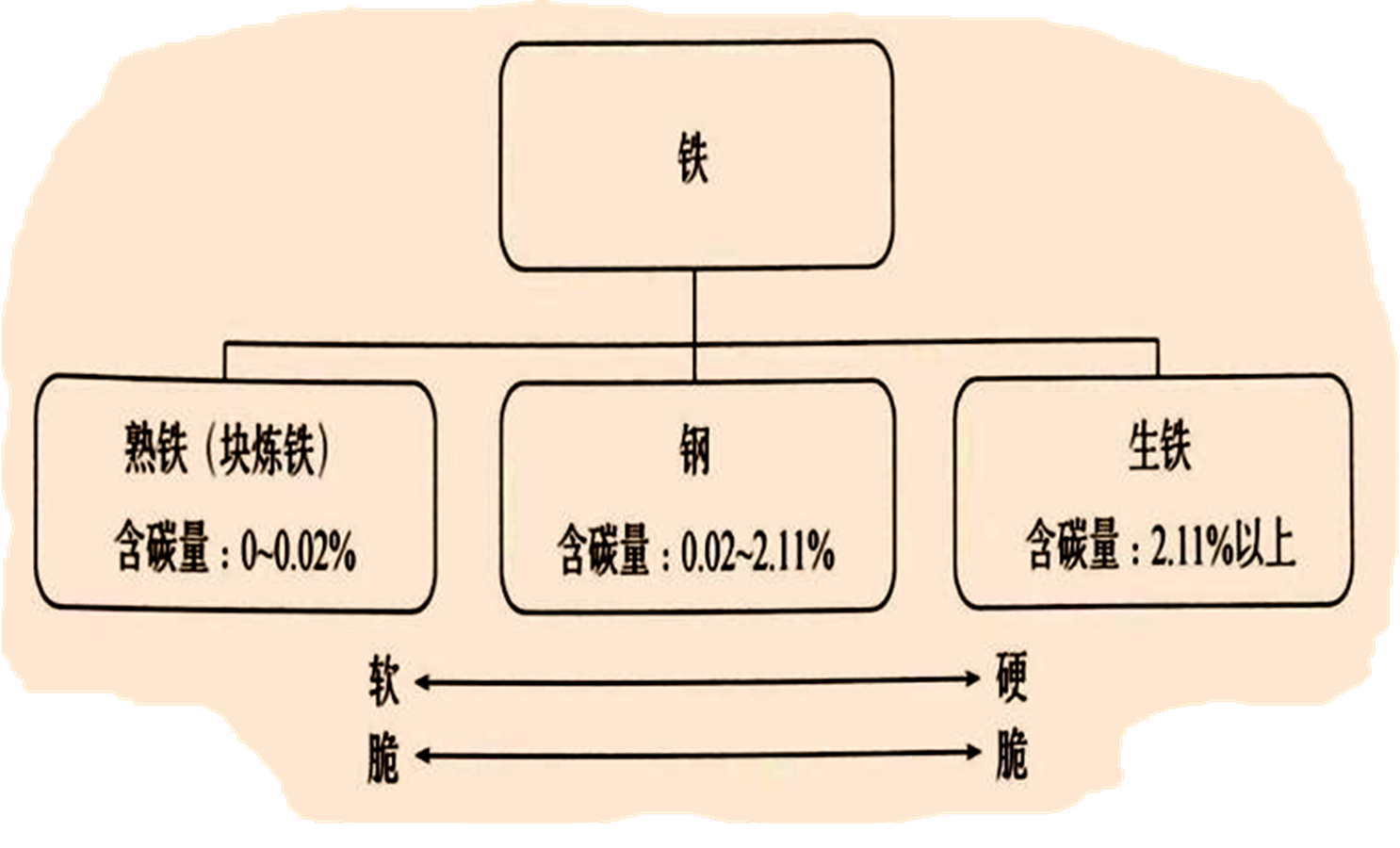

二、块炼铁、生铁、钢的三阶段

世界上的人工冶铁,都是从“块炼铁”起步的。

“块炼铁”,即“熟铁”,含碳量在0-0.12%之间,特点是软,而且脆。

甘肃临潭磨沟发现的人工冶炼铁制品,属于“块炼铁”。

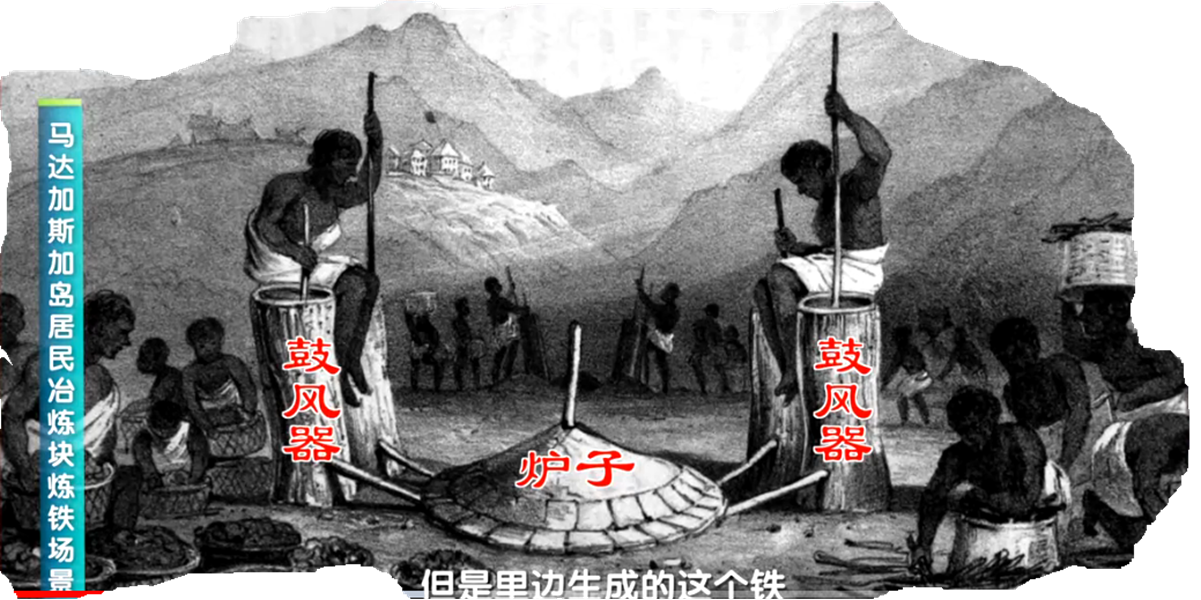

大概距今3300多年,马达加斯加岛居民他们会炼海绵铁,就是一种铁。

中国,至迟在春秋中晚期,由“块炼铁”跃升进入“生铁炼铸”时期。

“生铁”,含碳量在2.11%以上,特点是硬,但仍然脆。

中国古代目前发现最早的“生铁”制品,是山西天马曲村墓之公元前8世纪的残铁块。

欧洲掌握生铁冶炼技术,大约比中国晚1800年左右。

就说炼铁它需要的条件,要比炼铜难一些。在炼铜过程中,不断地提高炉温,还有所有的铜矿石,绝大部分都伴生铁矿石。如果这么炼的时候,假冒偶尔可能会炼出铁来。

大概距今3300多年,马达加斯加岛居民他们会炼海绵铁,就是一种铁。

但是我们比较独特的是,把铁化成水,这里解释一下,大家都觉得这个钢、铁也分不太清。反正都是吸铁石一吸都能吸上来。有的性能非常好,还有弹性,实际上钢和铁如果不考虑其它元素,就是铁和碳的合金,就这俩元素,那么含碳高的,比方百分之四点以上,那叫“生铁”,又叫“铸铁”。熔点比较低,1140多摄氏度,它就能熔化。

另外一种,我们说的叫“纯铁”,又称“海绵铁”。它接近化学纯的程度。含碳非常少,0.02%左右,这个东西很软,熔点1500摄氏度。在古代条件下,想把纯铁化成水就非常难,那在这中间的2%以下,百分这零点几这叫“钢”。真正好用的是钢。然后共同向钢的方向做好兵器。

我们能够炼生铁,但是炼铁在全球其他文明,不会炼生铁 ,他们就会炼海绵铁。炼海绵铁就很简单,三五个小伙子,一两个都可以,把铁矿石和木炭,然后用小鼓风器还原,炉子小,然后这个炉渣能熔化,但是里边生成的这个铁,它是一种固态的像海绵状的铁。因为它温度低。每次只能炼小块一点的。

而我们走向了生铁冶炼体系,就是把铁化成水,从生铁那边开炼。我们大概有三个条件:

(一)、青铜时代,那炉子就非常成熟,很高大的,能够满足直接炼生铁的需求。

(二)、把铁化成水,这铁水怎么处理,中国人最能处理,就是青铜时代造青铜器那套技术,就是范铸技术。直接把那套技术平移,以前灌的是铜水,这次直接灌铁水就行了。什么锅、碗、瓢、盆全都出来了。大铁锅,铁釜什么的,要什么就直接铸,得益于青铜时代我们高超的青铜范铸技术。

(三)、是社会保障,战国时期各大诸侯国都很发达,能调集很多人来搞,像炼生铁的那个大炉子,不是几个人就能搞出来的,那起码十个八个以上小伙子才行。史料记载齐国那个铁徒造反,一次4000人,你想想他手下至少有4000个冶铁工人,这种规模属于国家行为了。

三、古代铁器用途及类型。

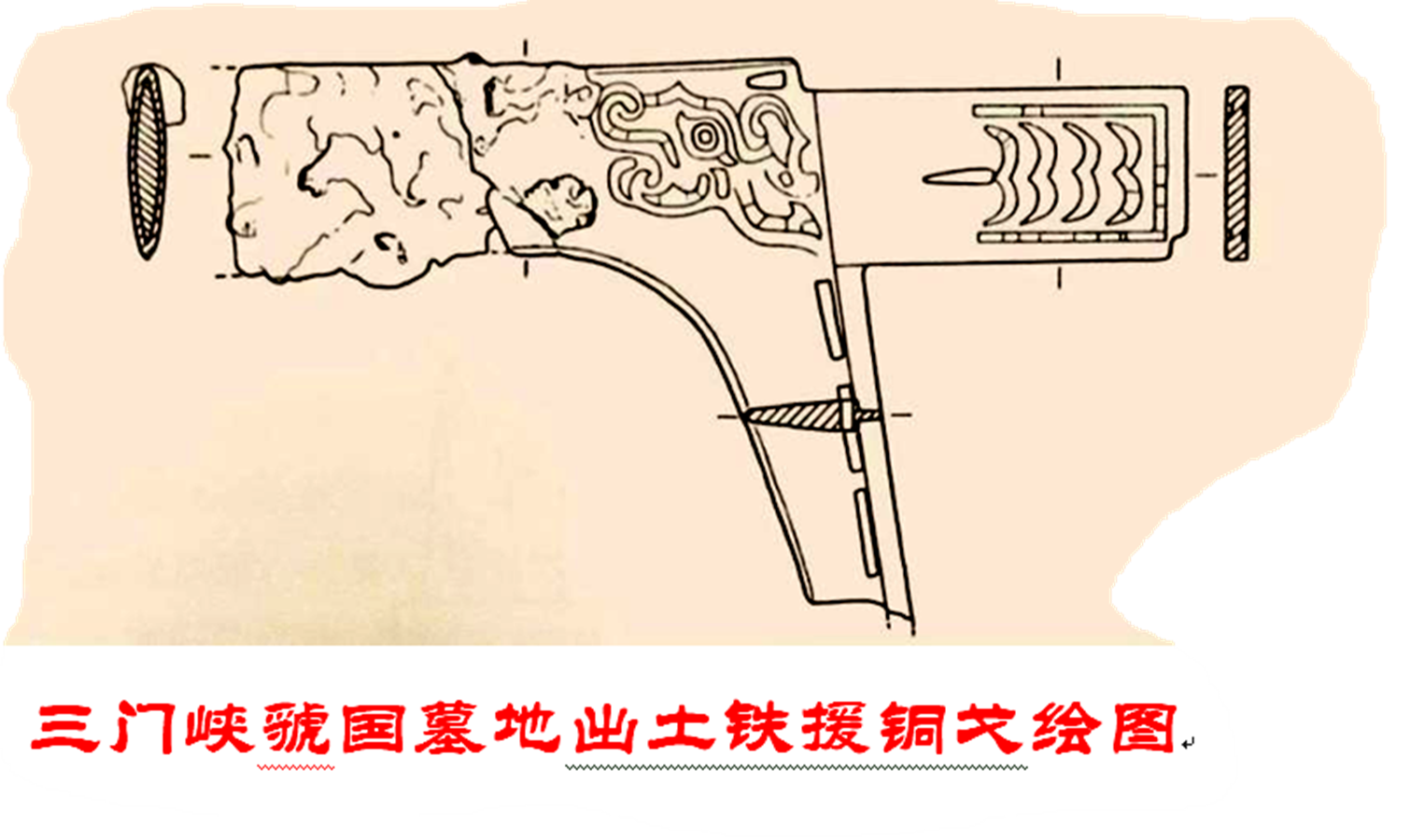

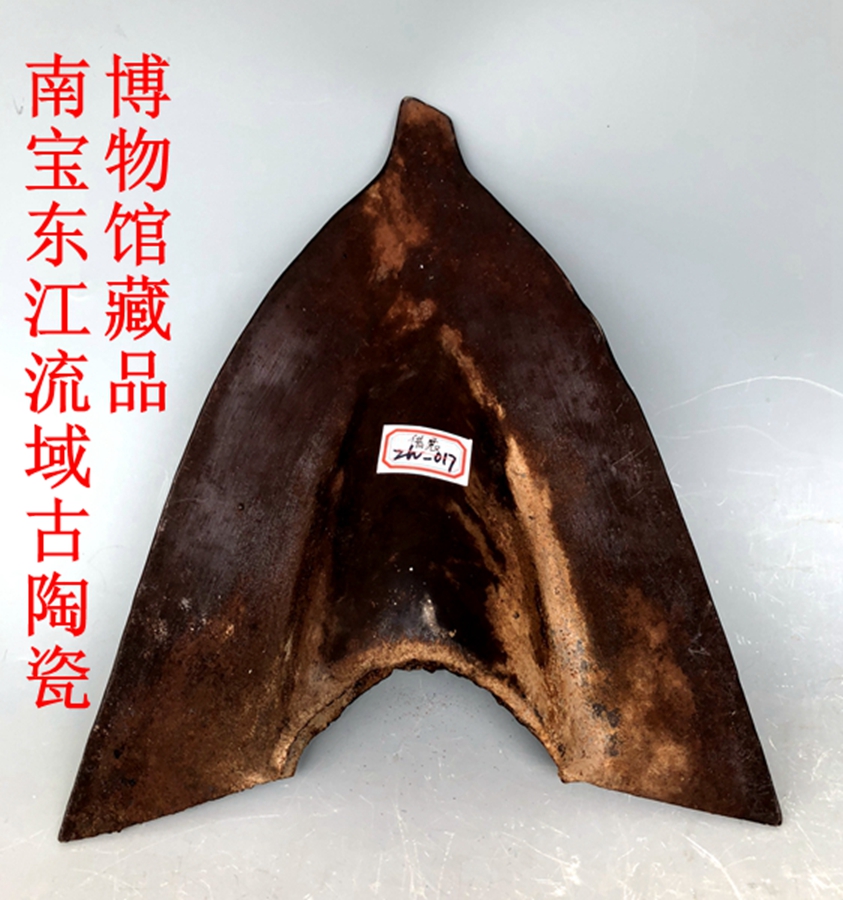

前面说到已发现的商周时期7件陨铁制品,皆为兵器。如河北藁城台西村出土商中期铁刃铜钺,铁刃锻夹于铜器身内,工艺相当复杂。另如三门峡虢国墓地之虢仲墓出土的铁援铜戈和铜骹铁叶矛,亦十分精致。

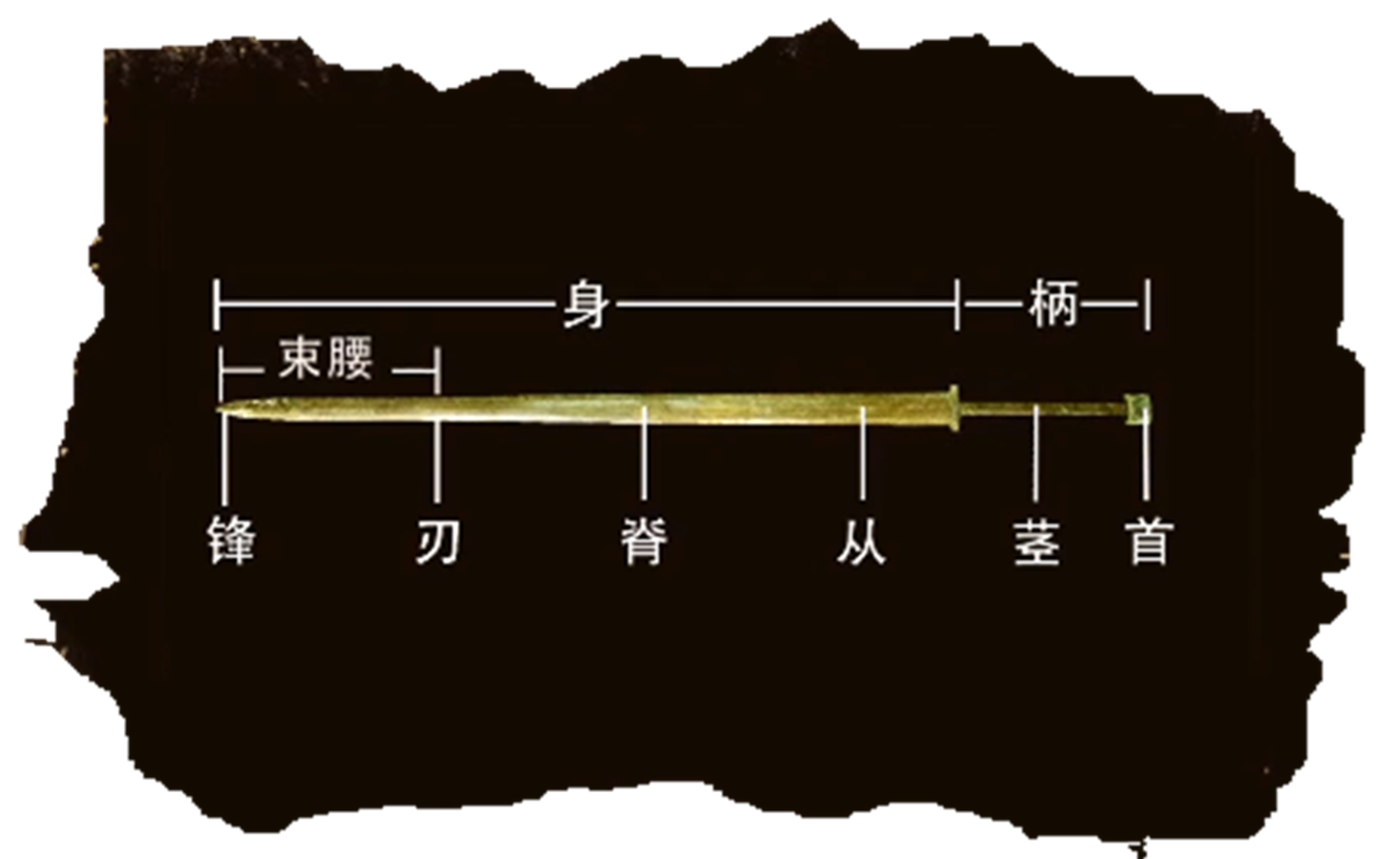

商周时期的人工冶铁,分为铜铁合制品及全铁制品,还有一定数量渗碳钢制品。主要用途为刃器,少量用于装饰。如前述甘肃临潭发现之人工冶铁,为全铁制品,用于装饰。三门峡虢国墓之虢季墓发现的玉柄铁剑,则为铜铁合制品。

春秋战国之际,中国古人普遍掌握了铸铁柔化处理技术。使铁之生产和应用迅速提升。

中原地区,此时期人工冶铁制品种类繁多,生产工具有锄、镰、凿、斧、锛、镢、锸、铲、砍刀、刮刀、削刀等,兵器有矛、戈、戟、剑、盔甲、弩机、铁铤、铜镞等,生活用具有鼎形器、环、铁丸、铁条、车马器具等,不可尽述。其中,大约一半为铁铜合制,一半为全铁制品。学者称此为“铜铁并用年代”。

铁矿、冶炼和铸造

古籍文献中,对铁矿矿山有所记载。

《山海经》记载了出铁之山三十四处,可考者十七处。作为西周初的舆图文献,这应该是中国古籍对铁矿的最早记载。

《管子.地数》曰:“出铁之山三千六百九。”

《史记》等文献,记载了山东、河北邯郸等地的铁矿。

考古查明,已知战国时期铁矿至少有二十二处,其中河南八处、陕西七处、山西二处,山东、河北、湖南、湖北、四川各一处。

从世界人工冶铁历史看,最早基本是以“地穴式”之“碗状炼炉”炼制“块炼铁”。

中国则不同,在春秋时期即发明了独特的“液态”冶炼技术。

目前发现的河北邯郸、兴隆寿王坟、易县燕下都、中山灵寿、曲阜鲁国故城等二十余处冶铁遗址,清晰展示了战国时期冶铁生产规模和技术水平的叹为观止。

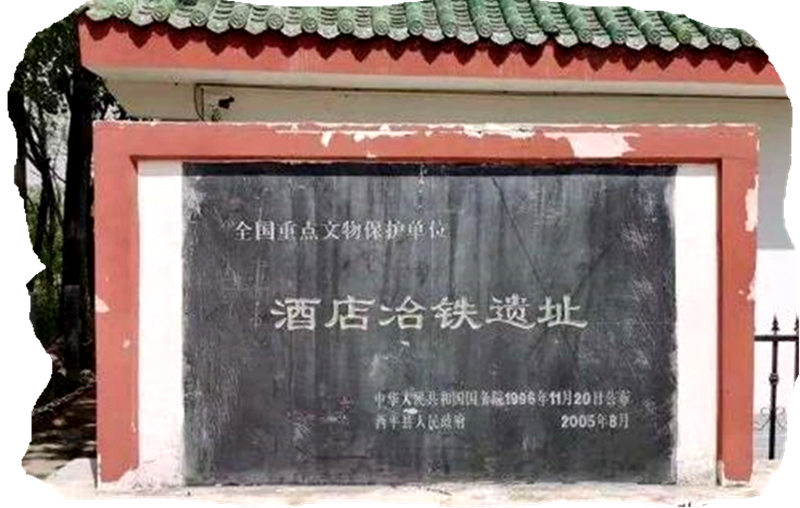

其中,河南西平县酒店村发现了目前已知最早的生铁冶炼炉。其炉为竖式,以耐火材料泥砖垒砌,主体由炉基、风沟、炉腹、炉缸等部分组成。此种炼炉制式,一直沿用至汉代。

山东滕县古薛城、舞钢沟头赵等处冶铁遗址,则可对了解战国时冶铁规模、冶铁技术诸方面提供重要线索。

战国时期的不少冶铁遗址,如登封阳城、泌阳下河湾、淮北相城等,均呈现“冶铸”一体特点。其中,阳城遗址最早,熔铁炉为地面竖式,受商周时期熔铜炉影响明显,鼓风结构先进。

当时之铸造,普遍采用“条材范”“板材范”等“铸范”,显示铸造技术和工艺取得了长足进步。

当时的冶铸技术,还采用了“退火脱碳炉”,证明始自春秋时期的韧性铸铁技术有了新的提升。另外,从出土铁器看,通过锻打脱碳已被普遍掌握。淬火工艺、锻制工艺都有很大提高。

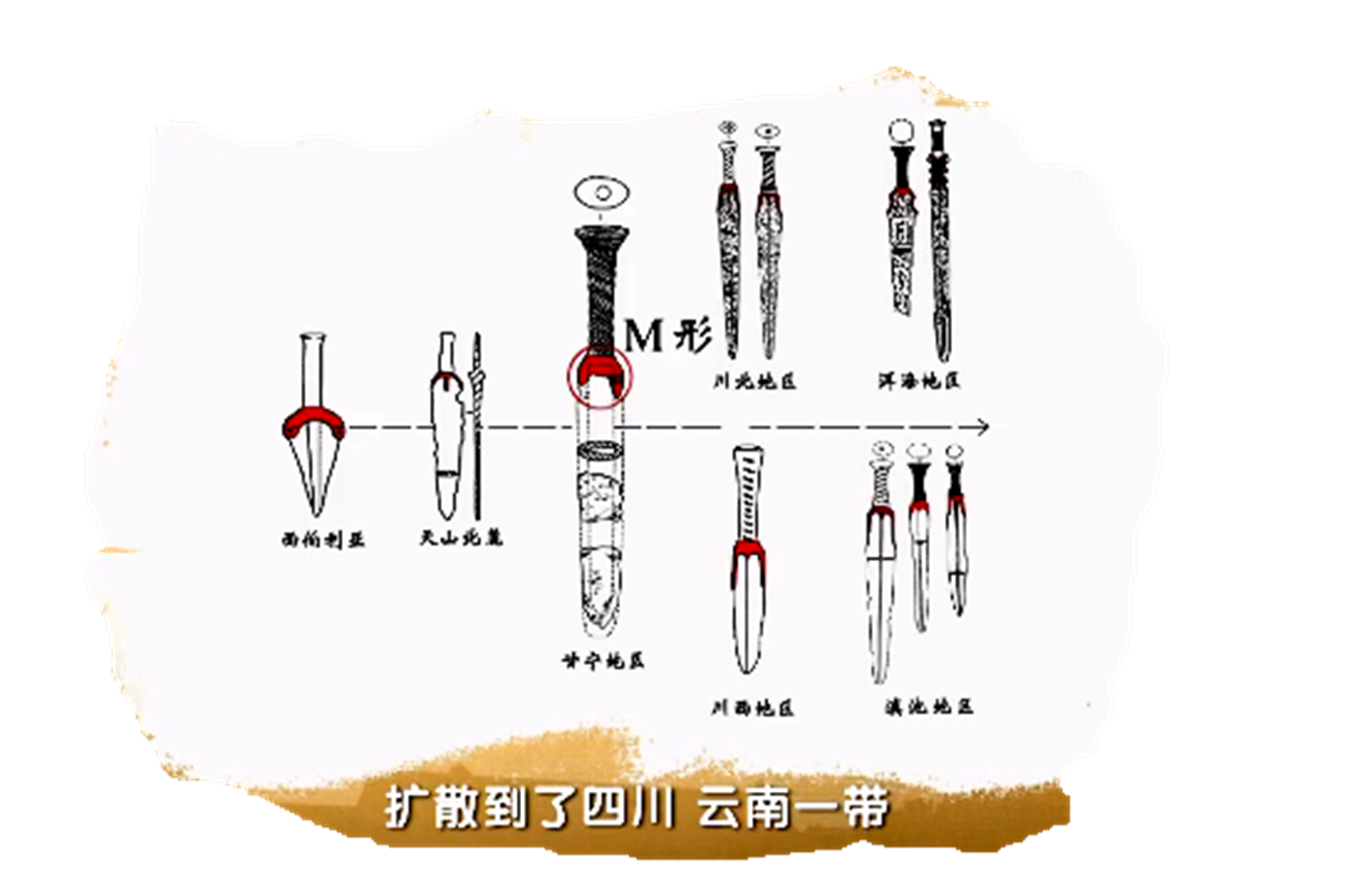

还有,战国时期的“锻銎(qiong)”技术亦已非常纯熟。“锻銎”,就是经由锻打,在铁器上造“孔”。此技术秦汉以后,对中国周边地区影响巨大。

中国冶铁之“传入”与“自生”

就全世界范围看,冶铁技术的“一元论”和“多中心”之争论,至今未有定论。

“一元论”认为,世界上曾有一个最早的冶铁发源地,然后沿不同路径向世界传播。

“多中心”则称,但凡有原料,有需求,都有可能催生冶铁技术的发明。

国内学者,大体也存在“冶铁传入”和“中国自生”两种意见。赞同前一种观点的学者,相对更多一些。

持第一种观点的学者的主要论据,是甘肃临潭磨沟齐家文化的冶铜冶铁发展,证明了其地与北方草原,如阿尔泰地区的冶炼文化有密切联系,两地之间存在一条被称为“金属之路”的冶金文化交流与传播通道。

持第二种观点学者之主要论据,是“以中国为代表的古代东方的钢铁技术路线和西方早期的钢铁技术路线,是明显地分属两种不同的技术体系和工艺传统,并最终反映了技术观念和工艺思想的差异”。

这件事,其实不如“让子弹飞一会”,随着新的考古发现和研究的深入,应该能最终达成比较一致的见解。

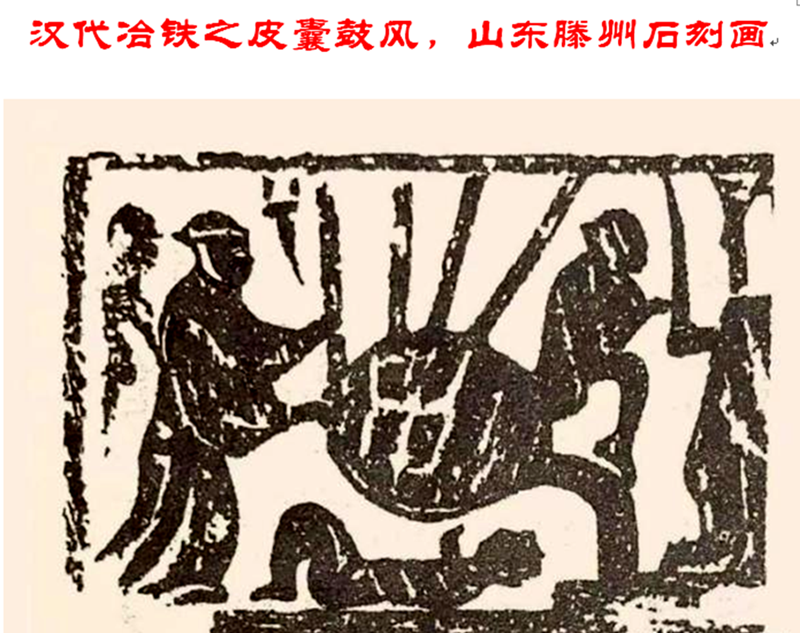

汉代,中国冶铁规模和技术,又迎来了一次更大的飞跃。

“荆轲剌秦王”:说大殿之上,荆轲一手抓住秦王的衣袖,一手持匕,就是短剑,剌向秦王,千钧一发之际,这个秦王“拨剑,剑长,操其室”。剑太长了竟然拨不出来,越着急越拨不可立拨。于是秦王就只能绕着柱子跑,荆轲就在后面追,这个时候群臣除了惊慌失措,一点办法都没有,为什么呢?

因为:“而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵,诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。”----《战国策》。而且呢,警卫们都在这个殿下站着,“非有诏不得上”。想救你也救不了啊。

最后呢,大家“王负剑”这个提醒下,秦王最后就拨出来这个剑,刺向荆轲的左腿,受伤的荆轲只能是弧注一掷,把短剑扔向秦王,最后没有命中,这个刺秦的行动就彻底失败了。

千钧一发之际,秦王的长剑竟然卡在了这个剑鞘里,而荆轲呢,在秦王脱身之后,凶器太短够不着,最终也失去了机会。从中我们可以看到,剑长短各有优劣,长剑不好出鞘,短剑使用的范围有限。

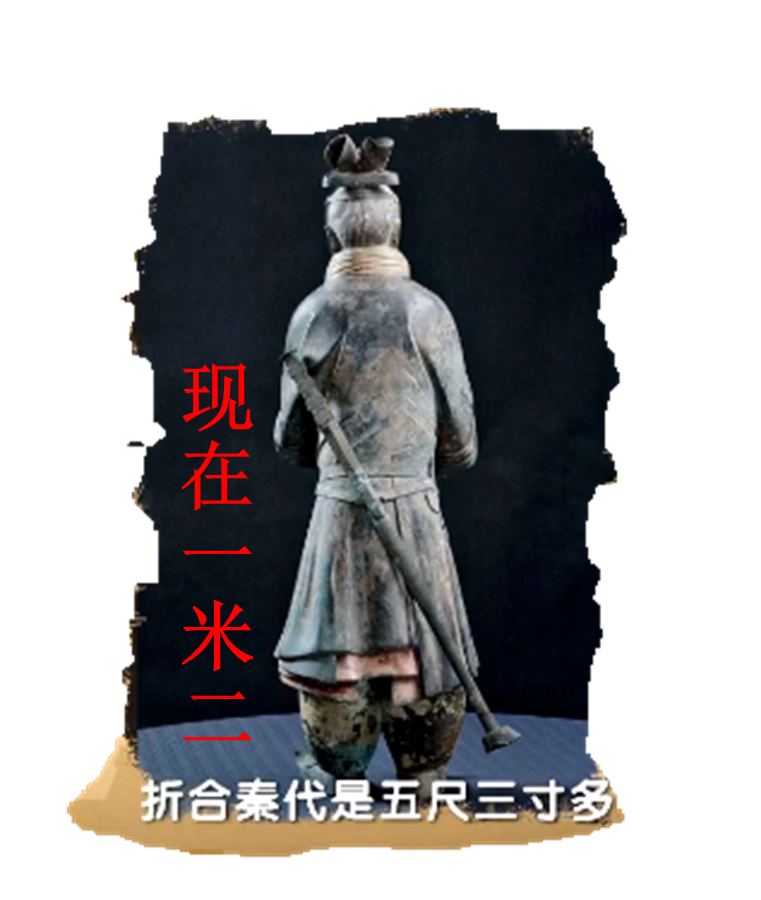

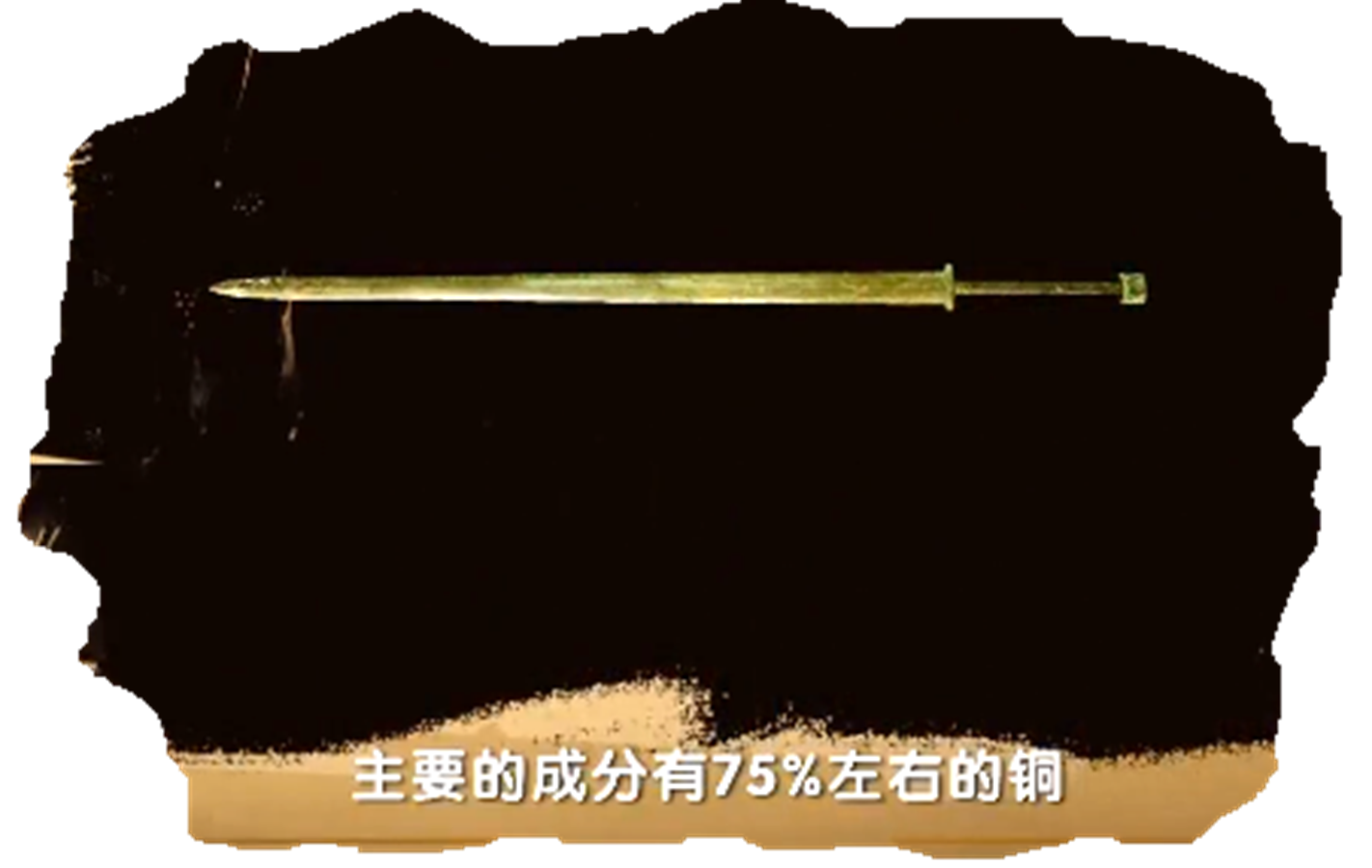

秦始皇佩长剑,到底能有多长?据说刘邦为亭长的时候,佩剑的长度三尺。后来做了皇帝佩剑就改成了七尺,刘邦和秦始皇生活的时代非常接近,两位皇帝的剑长度应该差不多,那么高祖的剑长七尺,按照秦汉一尺,折合现在的约23厘米计算,大概长就是1米6左右,现在秦陵一号铜车的馭手,佩的剑的长度,折合秦代是五尺三寸多,这么如此地看来秦始皇的剑至少应该不低于1米2这个数。

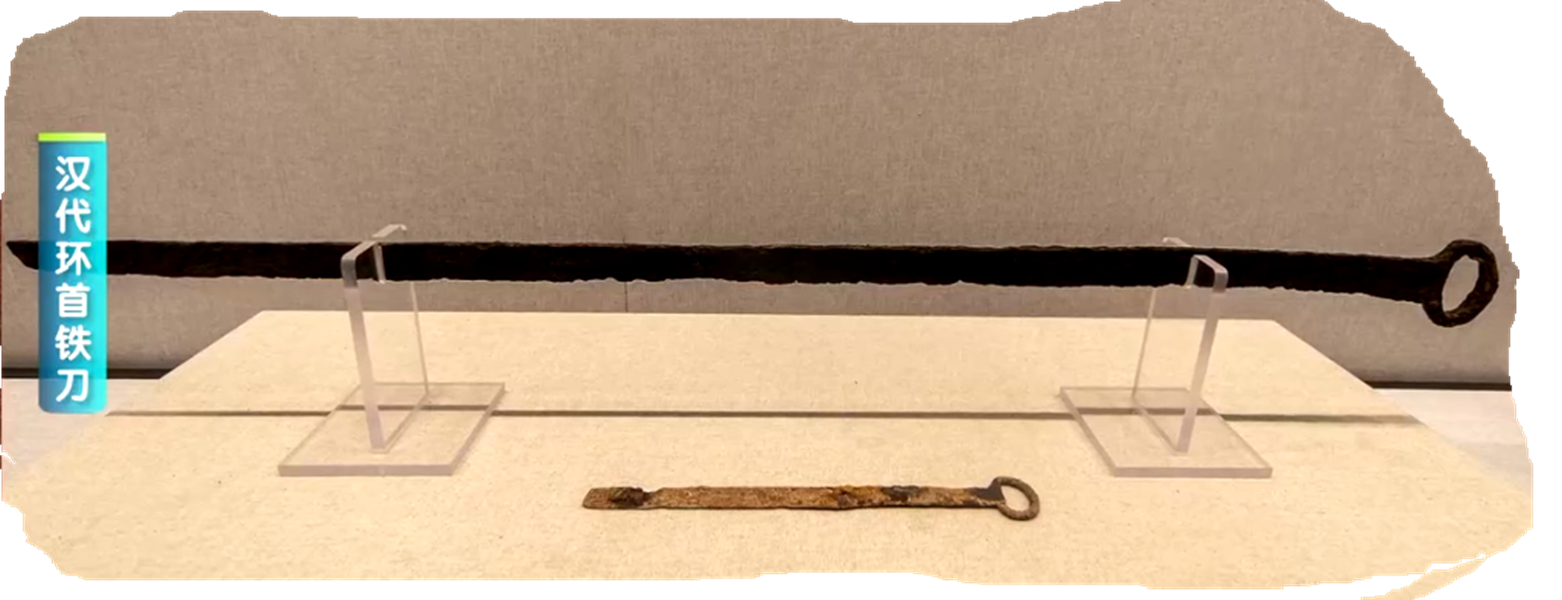

到了汉代就直接设大铁官,据司马迁记载,全国接近50个大铁官。它就已经进入到一个繁盛期了。这个大铁官指的是开矿山,直接炼铁。全国将近50个大铁厂,各个县都还设有小铁官,给老百姓铸农具,铸工具等。在铁器的支援之下发展生产,所有的农具,我们回想二三十年前河南、山东、山西的农村用的农具,有的地方还能看出它那“祖形”,就是汉代时的农具。所以农业、手工业全面发展,然后军事方面全面铁器化。这个更直接地起作用的,汉朝的士兵,尤其是以步兵为主,骑兵也有。步兵的装备常见的是一把大环首刀,环首刀就是后边有一圈,前边有个背,这个刀主要是砍的功能。

还有一把钢剑,这个是双面有刃的,这都是好钢锻打的。汉代一个士兵都配有长的铁刀或者钢剑至少有一把。然后有的还有戟,类似于弋。再有每人还有一把短的环首刀或者短剑。就是近身格斗的时候,俩人走得太近了,长刀挥不开了再拨短刀。这都是汉代的利器。

还有一种就是类似于盾牌的器物,底下带有手柄,手柄前边有一个大铁尖子,对方拿一把刀来,我可以挡,同时大铁尖子往前一推,无论推到对方的身上哪个部位,都受不了。

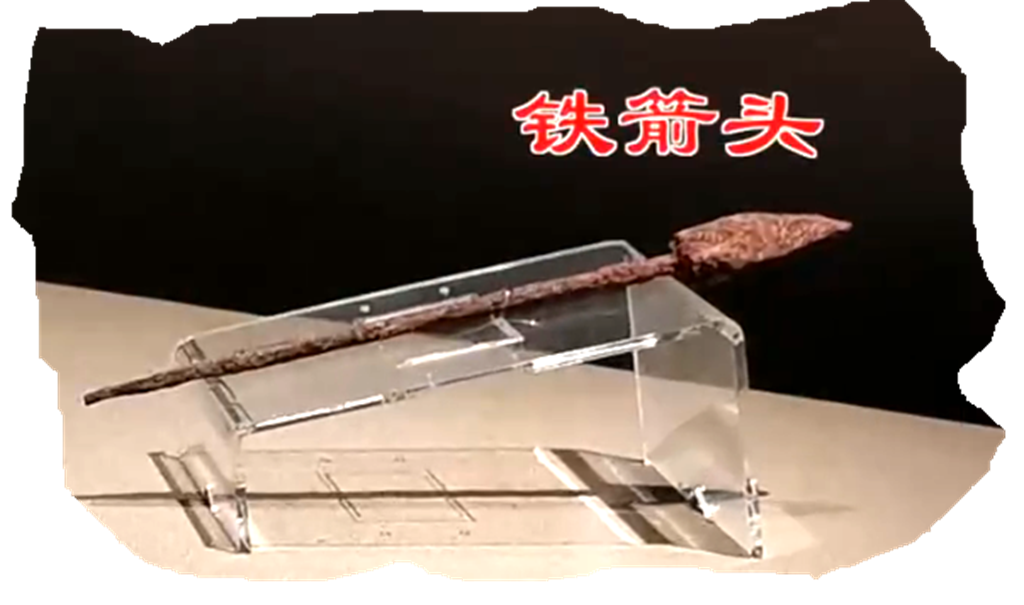

汉朝渐渐地开始使用铁箭头。铁现在也不值钱,按理说要跟铜比的话,铜的产量少,铜的箭头不会那么多。后来用大量的铁箭头。汉朝还有弩。弩是步兵的非常厉害的武器,它要是拿脚踩着往上拉,好的话能射180多米远。一般弓箭就这么射,大概也就是70米之内(这里说距离是有效杀伤距离)。所以当时的汉兵具备了强大的战斗力。有记载,在西汉的时候:“夫胡兵五而当汉兵一”,匈奴兵弓矢不利,刀剑啥都不行,战斗力要五人才能打赢汉兵一人。

什么样的条件说:“一个汉兵能打五个匈奴兵”?

匈奴人当时除了骑马很灵活,他们更多的装备是50至60公分长的青铜剑,虽然后来也有一些铁兵器了,但是他们没有一个强大的战备基地,也就是没有强大的铁工厂在后面跟着,所以他跟汉朝兵大军,带着一米多长的大铁刀、大铁剑和弓弩,数量不限的铁箭头打,匈奴没法打。到后来有记载说:“颇得汉巧,然犹三而当一。”就是说匈奴后来虽然学到一点汉族的冶铁技术和制作铁兵器,还得是三个匈奴兵才打一个汉兵。这个战斗力在历史上,只有汉朝实现了。说一个汉兵能打匈奴五个,以后恐怕就做不到了。就这样打匈奴,前后打了300年。从这个方面来讲,就是对外抵抗侵略等。铁也是起到非常大作用的。

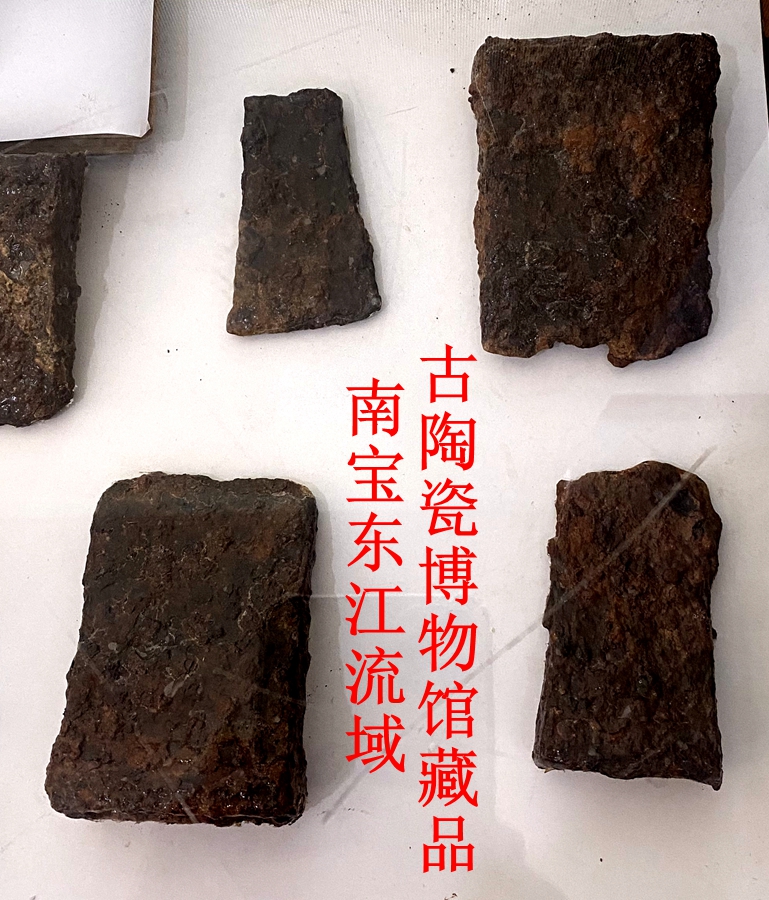

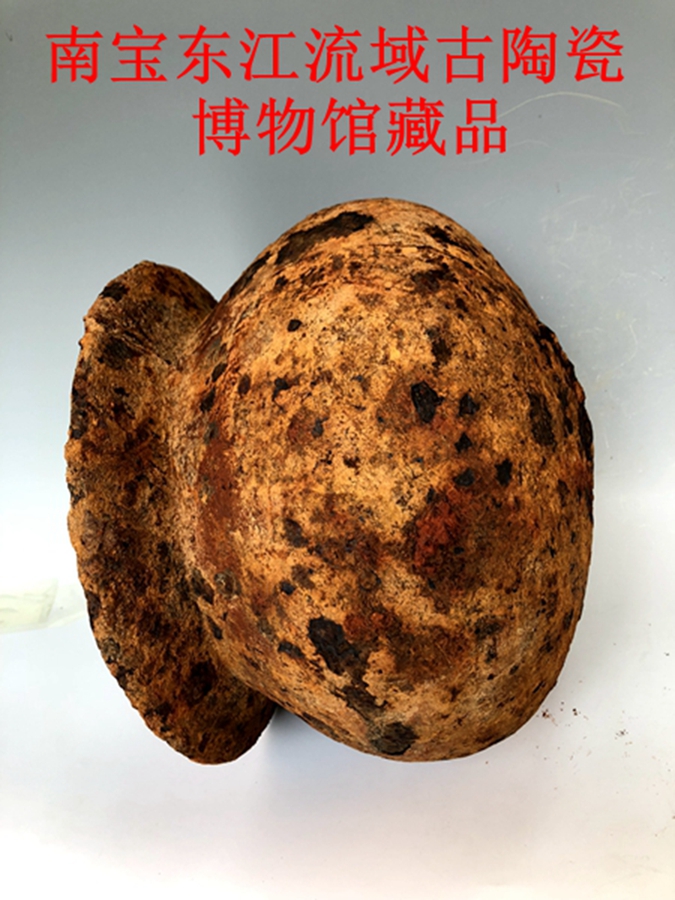

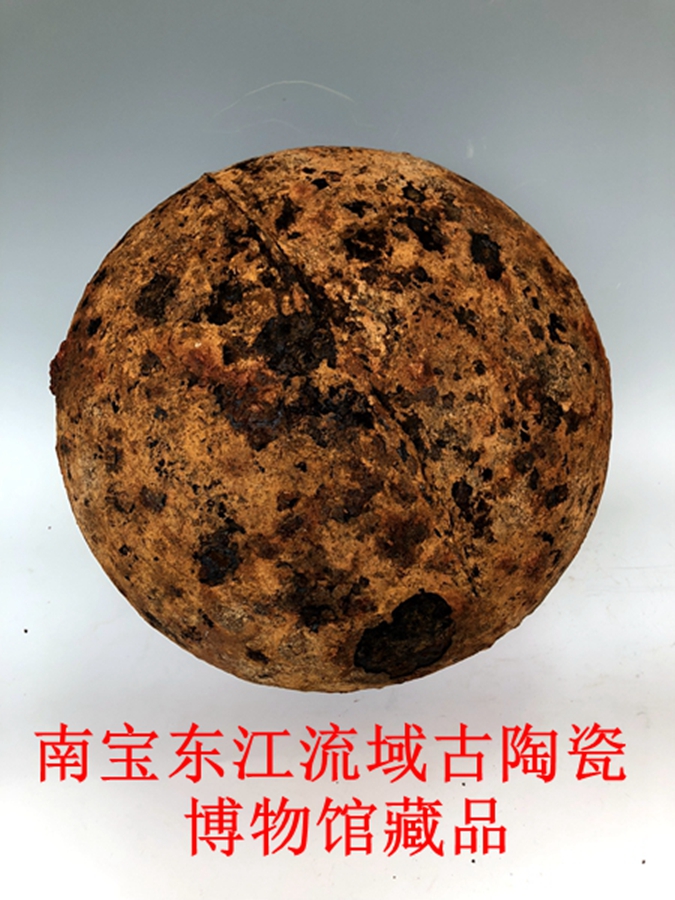

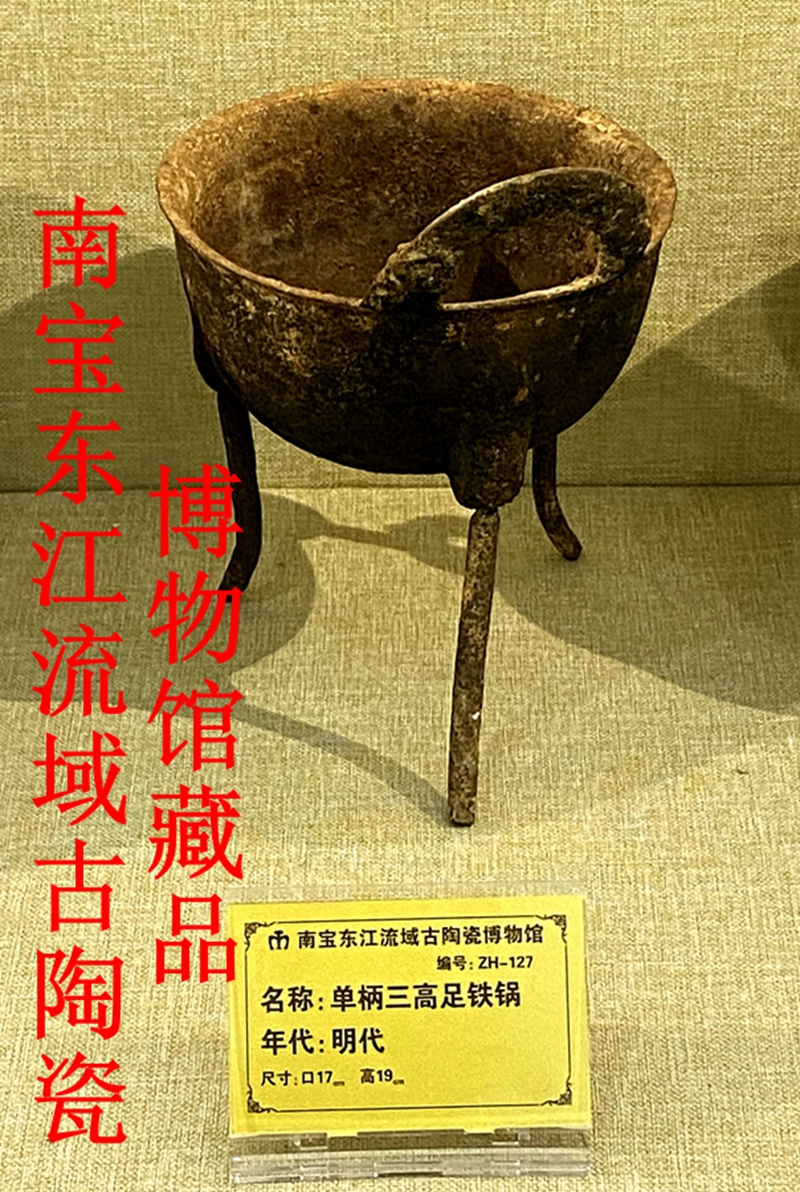

下列是惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品,主要是战国、汉代至元代期间南方地区的铁器藏品。由于南方湿度大,铁器很难保存,尤其是铁器,本馆铁器藏品只是简单用“青漆”刷外表,取隔离空气不让它继续氧化。铁器藏品不值钱,很少有人收藏,尤其是早期或者战国至汉代的铁器能保存完整的更为珍贵难得。

战国铁釜,直径25,高20,圆底,重5.5公斤。此器东江上游出土,锈斑严重,但基本型制保存尚好,为保护防止生锈,用青漆刷了一层保护层。

冶铁技术的发展和整个中国文化历史的推进之间密切相关,在大汉雄风之后,进入到三国两晋南北朝时期。也进入到一段动荡,同时也是我们冶铁技术向周边传播的一个结果。一项技术再高超,但是它和别人的技术有巨大技术差的时候,它就会产生很大的吸引力,人家想学,人家要你的东西,所以中原在战国,在汉代搞出那套冶铁技术,在政权相对稳定的时候,向外传得不是很多,中原也在一定程度上是限制的。比方说吕太后,她直接颁布过法令,就是说禁铁器入南越。就是广州的南越国。

冶铁技术的发展和整个中国文化历史的推进之间密切相关,在大汉雄风之后,进入到三国两晋南北朝时期。也进入到一段动荡,同时也是我们冶铁技术向周边传播的一个结果。一项技术再高超,但是它和别人的技术有巨大技术差的时候,它就会产生很大的吸引力,人家想学,人家要你的东西,所以中原在战国,在汉代搞出那套冶铁技术,在政权相对稳定的时候,向外传得不是很多,中原也在一定程度上是限制的。比方说吕太后,她直接颁布过法令,就是说禁铁器入南越。就是广州的南越国。

魏晋南北朝是中国历史上最黑暗的乱世之一。政权内部冲突和争斗亦极为惨烈,地方割据,军阀混战,民不聊生。五胡乱华,政权更迭,尸横遍野。在长达400余年的时间里,政权相互攻伐,民生凋敝。

魏晋南北朝又称三国两晋南北朝,这个时期是中国历史上政权更迭最频繁的时期;从三国时期的曹魏政权到司马炎建立西晋、司马睿建立东晋、东晋亡国以后的南北朝,而这四个阶段足足经历了将近四百年的历史;直至公元589年,隋文帝杨坚再次统一中国,结束了自西晋以来中国历史长达近400年的分裂局面。

五胡乱华之后,各地群雄割据,大规模持续的战争加上天灾造成了大规模的汉族人口减少、城市衰落,人口从中原迁移到江南,汉文明进入到了一段非常黑暗的时期。

晋武帝太康三年(282年),全国人口约为2200万人,五胡乱华爆发后,后赵刘聪时(310年)长江以北中原地区汉族人口仅剩350万,长江以南东晋人口540万。

南朝梁武帝太清二年时(548年),约1200万人,同年九月爆发的侯景之乱,4年祸乱结束后的南梁境内(今长江以南大部分地区)的总人口仅剩120万。

人口数量的急速减少,没有一个稳定的生产环境,平民的温饱尚且成问题,说是魏晋风流,那也不外乎是门阀士族的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”而已。

以南方为主要地域特色或者地域依托的,也就是孙吴东晋加上南朝宋齐梁陈,这是我们的六朝。

到三国的时候,中原的实力还是相当强大的。但是到了东晋的时候,就顶不住了,司马氏八个王“八王之乱”。然后曾经被汉朝给收编的匈奴等,纷纷进入中原。

最先起事的就是被赐姓为刘姓的那个匈奴的后裔。但是惹事最大的,搞事最多的就是北方的鲜卑人。辽宁省文物考古研究院曾经发掘过他们的墓葬,出土的铁器相当令人震憾。无论是农具、工具、兵器,都和中原一模一样,甚至比中原还厉害。

它出的大铁剑比我们的宽,长一米三五。而且还不是一根,一捆一捆的。到辽宁博物馆就能看到。同时鲜卑人还发明创造,马身上全是铠甲,就是铁铠甲,马脸上都有,那马就露俩眼睛。再有他们发明了骑马一个重要的东西叫:“马镫子”。人和马要是连起来,必须得有那个马镫子。三国西晋之前是没有马镫子,胡服骑射也没有马镫子,两只脚是空的,马和人结合不到一起,战斗力不强,但是如果骑马脚有镫子,把马和人形成一体,人的双手就可以解放出来,就可以拿和使用更多的各种武器。所以这个是军事史上一大发明。这时你想想,鲜卑人的大铁刀又长、又宽,然后马身上都是铁铠甲,又会骑马,这下子和中原人打仗他就不吃亏了。不但不吃亏,可能还占便宜了。

所以这个时候,中原大乱导致的结果是人口大量丧失,严重的时候,中原大概加上各少数民族,一千来万人,大量的人口向东南迁移,在历史上叫“衣冠南渡”。此时就是现在国歌里唱的:“中华民族最危险的时候”,那个时候就很危险了。但是最终还是靠着文化方面的一些同化力,因为这些打进来的民族,虽然战力英勇,但是他们连文字也没有,所以他们又觉得咱们的文化、汉字、诗词这个很有同化力。所以这个时候软实力发挥了作用。经过300年的动乱,实际上是中华民族第一次在中原大混血,然后在这基础上,形成了隋唐王朝。

我国到宋代开始出现铁锅,就是现在能“炒菜的铁锅”。“炒”字也是这时出现的。有了炒菜的铁锅,进一步丰富了中国人的“烹饪方法”,我想这也是东方饮食文化区别于西方的主要原因吧。

所以我们讲的是冶金史,但是讲得更多的是冶金的作用,这个作用从正反两方面,它就是中华民族最根本的实力的一个保证。

古往今来,钢铁不仅是一种关系到国民生计的战略物资,更重要的是一个国家的支柱性的产业。当钢铁技术和中华文明深度地交融,千锤百炼,浴火重生,而坚忍不拨,用于承载这样的精神,其实已经从技术领域,融入到我们中华民族的传统文化基因,融汇到我们的血脉当中,它更被我们发扬光大,成为披荆斩剌,勇往直前的强大的精神动力。

上述文章均取材网络,经本人整理研究,并结合本博物馆藏品而成,目的是进一步扩大宣传,仅此而已。

惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋

2024年8月12日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2024-08-12

-

2020-05-28

热点资讯