夔 纹 之 美

原创 蔡磊 东平窑陶瓷艺术研究院 2019-01-12

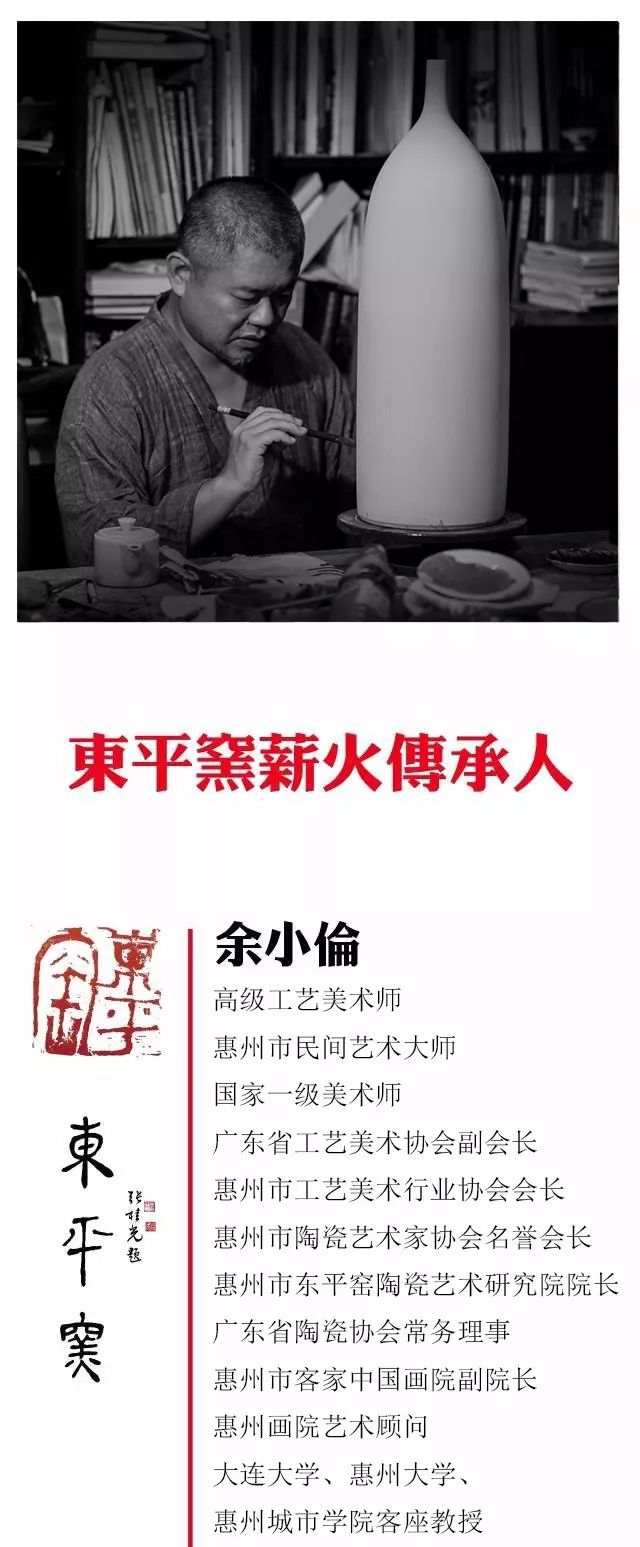

1蔡磊,惠州市东平窑陶瓷艺术研究院副院长,广东省民间文艺家协会会员,惠州市陶瓷艺术家协会副秘书长

夔 纹 之 美

文 | 蔡磊

梅花之墩,夔纹之美!

赶赴跨越三千年时光的约定,是有心人才能得以分享的奇遇。作为惠州陶瓷历史文化其中的一座地下“博物馆”及惠州陶瓷古窑遗址“打卡点”,我有幸与陶瓷艺术家余小伦,篆刻艺术家薜道相伴,在秋风起兮白云飞的时节里,心怀忐忑来赴此约。

惠州市区西去博罗长宁,仅有60公里路程便到了园洲梅花墩。远观阡陌田畴,近看鱼塘几口,大小不过三五亩的样子。道是中苍穹之下的罗浮山以卓然雄峙,守侯着这片包孕惠州古越文化的一方圣地,除去神秘感之外,又给我们平添了几分敬畏之情。

远古惠州乃禹贡扬州之域,星土分野与广州同,春秋为百越地。庚岭之南的罗浮山麓南端与东江北岸之间,自古就有一片被人们称作园洲的宝地。园洲梅花墩窑更是以器型与图案,制作出一部煌煌“陶史”,书就了惠州古越时期的文明篇章。

“土是有生之母,陶为人所化装。陶人与土配成双,天地阴阳酝酿。”这是郭沫若先生在《西江月﹒陶颂》中对陶制的颂咏,可见“陶中乾坤大”乃是不容小觑的妙喻。

在至今能够阅览的古越史籍中,我们仅仅知道岭南先民善制舟艇,巧驶舟楫。而对于其制陶之述,几乎未见只字。《史记﹒五帝本纪》虽有:“舜陶河滨”。《礼记﹒曲礼》又言:“天子之六工。典制六材。陶旊之工。曰土工。”等记载。可它与“水行而山处”的越人,似乎不曾交集。但查览周朝著作《考工记》,即给予困惑中的难题指点出迷津。其“总叙”有曰:“百工之事……凝土以为器。”东汉郑玄注《考工记》“总叙”中就明确了“粤”字与“越”字的释读,其云:“粤地涂泥。多草秽。而山出金锡。铸冶之业。田器尤多。”其中“涂泥”与“田器”,令我们对岭南百越时期陶器制作获得了史料的佐证,这一史料有助于解惑我们对梅花墩窑及其陶器夔纹产生的历史背景。

古越之器,合土为陶。环腹之饰,文镂相错。

《简明广东史》“第三章不发达的奴隶制与岭南古越族”中载有:“夔纹陶类型”是岭南考古“浮滨类型”、“夔纹陶类型”和“米字纹陶类型”三种不同文化遗存中的类型之一。“夔纹陶类型”文化遗存,是一种以夔纹、云雷纹、方格纹、组合纹为代表的印纹硬陶、釉陶和磨光石器以及相当数量的青铜器共存为特征的青铜文化……夔纹陶类型遗存主要分布于除海南岛和高雷地区(目前在海康、遂溪也有少量发现)之外的全省大部分县、市(也包括港澳地区)。其年代相当于西周末期至战国早期。

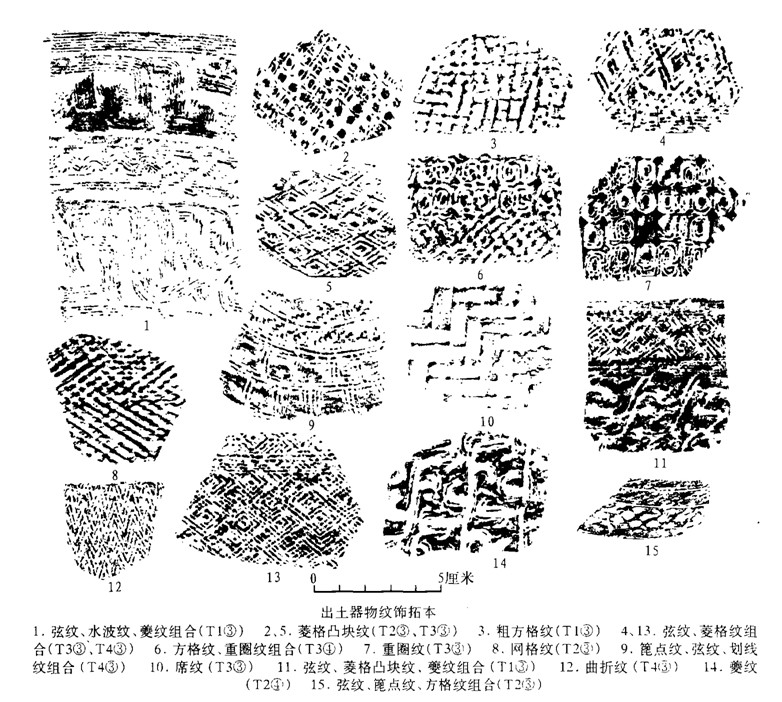

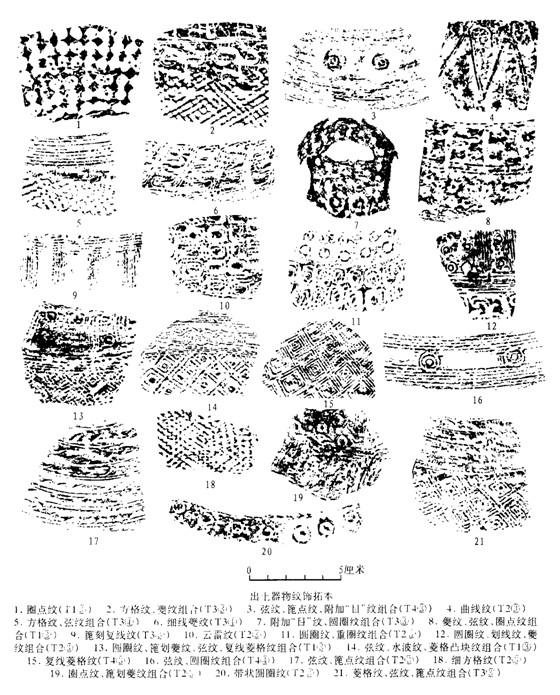

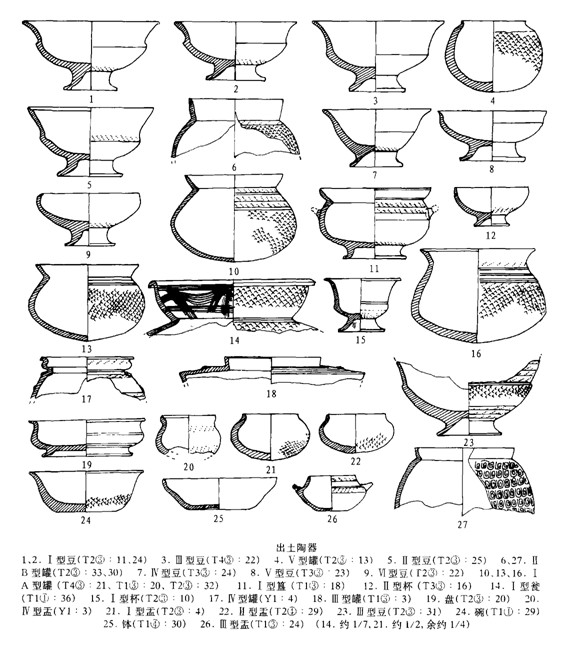

《惠州文物志》中“春秋梅花墩遗址”载有:“(2)生活用品……纹饰最常见为方格纹、夔纹、菱格纹、篦点纹和重圈纹等。”至今惠州区域内已知夔纹遗址尚有:惠城三栋瓦窑岭遗址;仲恺沥林镇君子营村河背岭遗址;博罗铁场宿岗岭遗址、博罗龙溪银岗遗址;惠东平海舂碓石遗址、安墩大埔顶山遗址等处;龙门江厦河田村庙山遗址。可见惠州多地在远古时期,已是百越先民聚居之所。

如果将中国陶瓷历史比喻成一棵茂盛的大树,岭南陶瓷史便是它的主要支干之一。而惠州陶瓷史则是这条主要支干其中的一枝粗大分叉,在这支分叉的上沿部分那片漂亮的“树叶”,便是园洲梅花墩窑遗址。它可不是一片普通的叶子,它是一枚“烙”有夔纹的叶子。

夔龙纹是一种由兽头蛇身简化而成,一足一角近似龙纹的兽纹,亦称龙纹。关于“夔”的解释,《说文﹒攵部》云:“夔。神也。如龙一足。”《龙经》曰:“夔龙为群龙之主。饮食有节。不游浊土。不饮温泉。所谓饮于清。游于清者典。”

附于陶器之上的夔纹图案,从形式上看,它所展现的仅仅是令人敬仰的工艺之美。这种来自苍茫深处的美,不费周张便拉近我们与古人的心灵感应或说是审美距离。但夔纹实质上的威严象征意义要远远地高于其“美”的范筹,有如中国北方青铜器上所施的饕餮纹,故它是古越文明肌体上的重要“胎记”。而潜藏于夔纹背后的历史影像,才是它“形象代言”的本质所在。

李厚泽先生在《美学四讲》中写道:“在我看来,原始陶器的抽象几何纹饰,正是当时人们精神上对农业生产所依赖的自然稳定秩序的反映,它实际表达的是一种稳定性、程序性、规范性的要求、实现和成果。”

万籁俱寂的千古长夜过后,即便是一件吉光片羽的残损陶片,也是引导我们探究古越文明的路标。夔纹陶片浓缩的奥秘使其扛起“惠州古越文化”讲解员的使命。由此,在对它“局部”的诠释的解读中,我们获得推断这一远古文明形态的脉络。它向我们间接佐证了在那个时期,地势平缓、丘岗起伏的古园洲及其周边河滩地区,是东江流域较早进入农耕文明的局部区域。这支习水部族已从渔猎弋射、泛舟采伐的渔猎文明,迈入更高等级“男子耕农。种禾稻紵麻。女子蚕桑织绩。民有五畜”的农耕文明成熟时代。同时,它标志着惠州古越时期生产关系、生产资料、生活方式等社会形态的根本改变。由此成为我们认识惠州历史,由母系社会过渡到成熟父系社会的重要标志。

陶的有限生命大约分陶的整器与陶的残片二个阶段来计算,无论是哪种形式,它的生命周期皆远远大于个人,乃至数个朝代或是更为久远。这位与光同尘的闺蜜,与岁月赛跑的冠军,既使是三千年的岁月,也磨损不掉工匠们镌辍的品质与窑火淬炼出的烙印。

当文明的曙光乍现于斯,时光的无意与岁月的有情叠加于此。从窑炉中淬炼过的生命痕迹并非能够轻易消逝。终古不废的梅花墩窑,因其独特的陶瓷历史文形态,被赐予了岭南古越名窑与东江古越陶器的文化概念。因此,它也具有了代表东江百越时期先民智慧及工艺制作水平高度,这一无可争辩的象征意义。夔纹由昔日部族“颜值担当”的象征,变为三千年后惠州古越时期历史文化的图腾。

古越文化基因无疑是惠州本土文化之源头,并且使惠州足称“岭南雄郡,梁化旧邦”,这一岭南古越文化高地之一的美誉。

俗语道:沉淀下来的都是精华。何况三千年的沉淀,它不仅是精华,更加是珍宝。春秋时期楚人伍举云:“夫美也者。上下、内外、大小、远近皆无害焉。故曰美。”马克思说:“社会的进步就是人类对美的追求的结晶。”著名美学家李泽厚《美学四讲》之“艺术”中说道:“从艺术史来看,新石器时代抽象的几何纹是有着原始巫术礼仪的严重的含义的,是一种子‘有意味的形式’。但是随着时代的迁移,历史条件的变化,这种原来‘有意味的形式’就会因其不断重复和大量仿制而日益沦为失去‘意味’,日益成为规范化了的一般形式美。”

跟随在惠州陶瓷艺术家余小伦和惠州篆刻艺术家薜道,这俩位美的追随者身后,我会有怎样的收获?

在绿色履盖的旷野之中,我们脚下俯拾皆是“惠州宝贝”。在大地的“烤箱”里烘烤了三千年的陶器残片,外形酥松得像块“饼干”。当触手可及的陶片放在手心,细细端详后的微微抚摸,显然已使彼此都有了相见恨晚的无法自持。这时的夔纹陶片更像是一枚胚胎,当三千年的恒古浓缩于手心,我仿佛感到了它的轻微蠕动。夔纹将我的手心当成宫床般的孵化器,温度来自我所聚焦的虔诚目光。我甚至幻觉假以时日,这只由龙窑诞生的夔纹之龙,再次重生,它不是一只乖巧活泼的庞物,而变为一飞冲天呼啸云际的游龙,福佐苍生美意延年!

见龙即吉!结缘夔纹,等于采撷三千年前的种子,若能再次孕育出生命的胚胎,播撤出又一个丰收的美景。在余小伦老师的情怀中,任何器型、任何图案均难以表达现代陶瓷人对三千年前陶匠们的崇敬之情。唯有历久弥新让素陶换上瓷的釉衣,方能表达敬重情感之万一。在薜道老师的意念里,古人不会为艺术而艺术,他们的所作所为是将精力专注于有限的生命于土地的本质,如同光阴般自然流淌。

瓦缶之器,自进于牖的实用功能。已被一位对器物造型执着,一位对图案线条着迷的惠州古越文化追慕者所感悟。

古越遗泽,福生于滋。时至今日,依旧有灵魂、会呼吸的夔龙纹,或以何种姿态展现它的雄姿?历史虽然退席,自然即以含蕴委婉的方式暗示我们,眼前满塘的鲜鱼便是冥冥中的寓意:“鱼化龙”与“鲤鱼跳龙门”。看来夔龙依然眷恋这片土地,将抽象缱绻于与具象之中,直至生生不息。

博大精深的古越梅花墩窑,在惠州陶瓷文化中还具有一份特殊地位。它以陶瓷文化底蕴无可比拟的实力与品质,被赋予惠州陶瓷“龙穴”的象征意义,并成为惠州陶瓷文化之“龙脉”所系。

大江之滨,有我陶兮。清末诗人丘逄甲作《游罗浮》诗“其八”中有:“笑看桃花开,一醉三千年。”似乎无意间隐喻了梅花墩窑的前世今生。江河万古、天地一新,丰湖诗人牟建新老师的佳作《赞博罗春秋窑遗址》:“残片米夔纹,犹燃智慧魂。叠层能断代,遗有缚娄痕。”即是更为明晰的诠释。

旷古之期,陶土即是乐土。我们眼前云淡风清的这片的土地,在三千年前乃是一座古越陶场,在12米长的龙窑旁,陶匠陶工炼泥、拉坯、守窑、装陶的生计所在。走进堪称惠州陶瓷文化“龙兴之地”的梅花墩窑遗址,似乎尚可听闻窑工们劳作之余哼唱《越人歌》的余音萦绕:“山有木兮木有枝。心悦君兮君不知……”

自然之美、历史之美、人文之美、工艺之美,构成了历久弥新的大美惠州!

夔纹之美,不仅是惠州古陶的前缘;夔纹之美,依将成就惠州今陶的前缘再续!

编辑:张宏秋

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2024-08-12

-

2020-05-28

热点资讯