2020年5月2日,在惠阳区“南宝东江流域古陶瓷博物馆”张旋馆长的邀约下,有幸与中国古陶瓷学会会员、惠州东平窑陶瓷研究院院长余小伦、中国古陶瓷学会会员、惠州东平窑研究院副院长蔡磊、惠州市文物收藏家协会常务副会长杨飞雁,在惠阳区文物收藏家协会在新圩的当地会员叶园林、杜剑昌两人的带领下,探索了新圩镇约场青花瓷旧窑址。

一、窑址周边情况:

新圩镇约场青花瓷旧窑址位于惠阳区新圩镇约场红田管理区“慧秀楼”西北面约300米处,东面是企坑,距正北偏东3710米是浪山顶,正北1680米有一座“盘古寺”,背靠(新山)银瓶山,距东北面约5000米是惠阳区镇隆镇“碗窑水库”。乘车沿228国道至红田小学附近往北行不到1000米即是窑址。

窑址东面旁边有一条小溪,现存一座用三合土(砂、石灰、粘土)砌筑大石头的栏水堤坝(未见现代所用的水泥成份),坝宽约8米,落差也约有3至4米,根据现场勘察,此堤坝应以当年窑场生产有关。此小溪至北向南流经深圳龙岗南坑小学,再往东南方向流经坪地中学,继续往东流,汇入淡水河流向西枝江,后汇入东江。

另外窑址在山脚下坐北朝南一(N)字形左弯角处,现背靠群山近小溪旁边新修一条公路由南向北开往山中,在新修的山路半山上可清晰看见,靠山边有非常壮观的排列整齐沿路面向山顶延伸,呈多边棱形几何状石柱直通山顶,据我们询问当地群众,他们说这些排列整齐的不是石柱,而是做瓷器用的“高岭土”。现在每当天气下大雨,这些石柱近路边小沟流出的水全是乳白色的。从我们现场目测整座山全是此类“高岭土”,棱形几何状石柱好似人工堆砌而成,切面平整。

窑址山上的高岭土

经过在周边区域勘察发现,目前仍存有窑炉、加工场区断壁残垣,清代、民国及解放初期两大场区,占地约20—30亩(尚未调查清楚,可能会更大),生产规模较大,从现场地面堆积残余标本较厚,人踏上去脚下发出“吱吱”的声音,至于有多厚?(由于我们是非官方考察未进行挖掘,以保护为主,所以末进一步考实);另外从现存窑壁堆积的匣钵排列整齐,堆叠高达十几层约有2至3米高,大部分匣钵保存完好,目前窑址保存尚好。经过现场勘察以及采集的相关标本来看,初步认为始烧时间:上限为:晚清和民国,直至上个世纪八十年代未止。主要生产民用青花日常生活用品,以青花“双喜卷草纹”碗及各类“吉祥文字”、花卉青花纹盘为代表,还有部份:罐、瓶、酱釉、豆青釉碗、杯等。

二 、遗址现状:

1、窑址现场加工场区断壁残垣

2、窑址现场的龙窑

3、窑址现场堆叠的窑具匣钵

4、窑址现场标本

三、 窑址产品现目前发现的有:

晚清:青花福、寿字纹盘、碗,寿桃碗,高足杯,酱釉,豆青釉,以及广东,广西地区原住民常用四系油壶等等。

晚清、民国、文革前后:青花,酱釉碗碟杯,花盆,马桶,饭钵,广东地方特色粉彩,文革时期各种语录口号碗及上世纪七、八十年初出口创汇印有“MEDA IN CHINA”英文款的大小不等的青花和粉彩画缸,也叫金鱼缸等。

四、窑址标本研究:

1、从目前窑址现场标本看,尚未发现有单色青釉瓷器之类的产品。

2、主要都是以青花瓷为主:

(1)、早期(初步认为是晚清)有许多青花大盘、大盆,青花花色偏黑偏灰(应为国产青花料),直径大多在28至32厘米之间。青花纹饰有“寿”、“福”字纹,双折枝石榴果纹;通常是碗盘内底和外壁饰相同纹饰,内壁口唇处和外壁口唇处,及外壁近底圈足处和近圈足折沿向上延伸的外壁各施一道青花线。底圈足较浅,大碗、大盘的底圈足呈反梯字形状,圈足外壁上宽下窄,圈足略宽;通常修足为二刀,外壁斜一刀,向内微平斜一刀,圈足内壁也是向内心斜削,凡削足露胎部分均呈朱赫红色的火石红,内底也有一圈约0.5厘米大小的露胎圈线痕,起到叠烧提高产量。

釉为半透明,呈灰白乳浊状,釉薄光亮,无开片和脱釉现象,胎釉咬合得很紧密结实,用20倍放大镜观察釉面气泡不明显,呈现乳白色棉绪状,胎色淡灰白,坚硬。

(2)、还有更多的是民国洋蓝青花产品,均为日常生活器皿;如碗、盘、杯、双系、四系带流青花卷草龙纹油壶(大小不一)其余器皿青花纹饰有卷草灵芝纹、吉祥文字纹,最多见的有卷草双喜字纹,青花花色翠蓝纯正,民国青花产品制胎精细,洁白,露胎部分不见有火石红,釉透而薄。

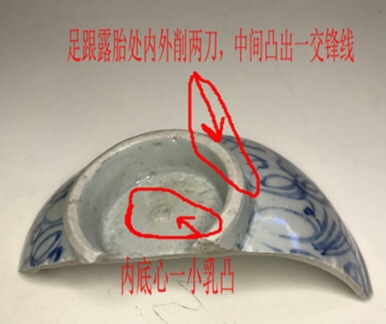

(1)、碗形是从内底一个跟圈足大小的约6公分的平底圆,开始逐渐顺势向外撇着顺上,直达口沿,近口沿外唇有一道细小“宽约0.3公分左右”的外凸部分,形成一道细小反唇,此碗较大,直径有16公分,圈足略显偏高,足根高约1.3公分,圈足为反梯字形状,圈足内壁略直,外壁略为斜削,圈足切削露胎部分修整不规整,即不是平削,也不是像清代时的“泥鳅背”,而是随意的向外一刀和向内一刀,整个露胎断面呈中间一道不规整的内外削切交锋的凸线条,内外削切面时宽时窄。

(2)、此碗圈足内底呈一“小穹顶似中间呈小鸡心乳头状”,整个圈足内底修整不平,有许多“窑裂”或“棕眼”。

(3)、从标本断面看,此碗是一次性手工和慢轮拉坯制作而成,碗身和圈足为一体,不是接底。

(4)、此碗瓷化程度很高,只是胎土陶洗不精,仍含少量杂质,胎呈白色中带淡淡青灰色,导致外施透明釉也呈淡淡湖青偏灰色,施釉厚簿适中均匀,釉面莹润亮滑,无淌釉、流釉现象。

(5)、青花卷草花卉纹,绘画笔法随意灵动,熟练,一气呵成,几乎没有重笔现象。(见图)

(6)、至于青花“旭清”二字,可以理解为“定货人需求”所为,比如“某大户人家”、“某饭庄名号”、“某商店名称”等,用于区分普通同类产品。

根据惠阳县志记载:唐代归善县已有精美的陶瓷制品生产,到宋代,陶瓷生产已具规模,窑场多数工艺水平高、技术熟练,产品种类也很多。至20世纪90年代却只有惠阳县新圩境内的约场陶瓷厂,该场从1878年(清代光绪元年是1875年,即为光绪四年)开始生产,主要以生产碗、盘、汤匙等日用陶制品。建国前为私人个体手工业,建国后转为工人合股联营。1958年,改为地方国营惠阳县约场陶瓷厂,以生产日用陶瓷为主,共有员工112人,当年产量为78万件。1961年12月,收回县工业局管理,60-70年代,有记载为新圩红田大队碗厂,“文化大革命”时期,约场陶瓷厂改为社办企业,归属当时的新圩公社。主要生产粗瓷土碗、电瓷和耐火砖。1980年,改为地方国营,归属惠阳县工业局,并投入部分资金,改造厂房。1991年,该厂与港商合资改为惠阳县国腾陶瓷厂,生产金鱼缸,1992年,因欠债停办。

根据初步探究,新圩窑址主要生产以广东地方特色青花,单色釉,生活用具为主,生产规模大,时间跨度长。其主要产品销往:海外和国内除粤东地区外的广东全境,以及广西、湖南南部、海南等地,仅广州南越王宫博物馆出土,现就有一面标本墙,就是此窑口的清代青花“双喜卷草纹”及其它青花纹饰标本。

新圩窑的产品都是外销为主,现在各大博物馆都在做“一带一路”“丝绸之路”展览主题,新圩窑作为惠阳当地的窑址,也可考虑在惠阳区博物馆做“一带一路”展览主题上做一定的探索。接下来,我们将加强与相关部门的联系,继续探索与研究,争取挖掘出更多具有我们惠阳当地特色的文化历史,为惠阳的文博事业尽一份力!

惠阳区博物馆陶振超

2020年5月12日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2024-08-12

-

2020-05-28

热点资讯