没有记忆的民族是没有前途的民族。让我们在漫漫的流金岁月中,感受中国古陶瓷的千年风韵。

弘扬历史文化,培育民族精神,是新时期经济发展和社会进步的迫切需要。东江流域古陶瓷博物馆的创办和开放,不仅为广大收藏专家和爱好者提供了一个藏品研究交流的平台,更为广大群众以及青少年,提供了一个良好的民俗文化学习教育基地。

下面我就现今北京故宫博物院所珍藏的,我国早期陶瓷藏品中部分,进行逐一展示和说明,供大家在春节期间线上学习浏览。

朴实无华的磁山文化陶器。

制陶术的发明,至今仍是一个末解的文化之迷,但考古发现的实物资料证明,在人类末过上定居生活以前制陶术就已经出现。位于今江西省万年县的仙人洞遗址曾出土距今约两万年的陶片,该遗址与位于广西壮族自治区桂林市的甑皮岩遗址、浙江省浦江县的上山遗址等新石器时代早期遗址,还曾出土过距今约一万年的陶器。

在陕西省华县老官台、浙江省余余姚市河姆渡、浙江省杭州市萧山区跨湖桥、河北省武安县磁山、河南省新郑市裴李岗、甘肃省奉安县大地湾等新石器时代中期遗址,均出土过距今约7000--8000年的陶器。这些陶器的烧成温度约为600C--700C,颜色有红褐、灰黑等,在制陶技术方面显示出较强的原始性,是研究早期陶器的重要实物资料。

新石器时代磁山文化,红陶㿻。高15.3,口径15.3,底11.3。㿻撇口,圆筒形腹,平底。夹砂红陶,胎壁较厚,表面粗糙。磁山文化因1973年发现于河北省武安县磁山村而得名。年代约为公元前6000--前5000年,属于华北地区新石器时代中期文化遗存。

新石器时代磁山文化,红陶㿻及支座,通高2.,㿻高9.5,口10.5,底11.3,支座高10.5,足8.2,㿻呈筒形。平底,底径略大于口径,口部两侧有圆形饰物。夹砂红陶,表面粗糙。支座由3个独立的支架组成,支架上有类似四边形支托,下为圈足。在磁山文化陶器中,这种支撐炊器的支架很有特色。

新石器时代磁山文化,红陶深腹双系罐,,高14.4,口径9.5,底6。罐撇口,短颈,深腹,平底。肩部对称置半环形系。通体刻划纹饰。颈部纹饰为正反三角纹,肩、腹部饰简单的麦穗状纹饰。新石器时代早期陶器装饰比较简单,只见有简单的刻划纹饰。

新石器时代磁山文化,灰陶深腹双耳罐,,高15.2,口径13.8,底6。罐广口,深弧腹,平底。腹中部有对称的圆形饰物,器身有麻布纹,磁山文化陶器以红陶为主,也有少量灰陶。灰陶多出现于新石器时代中期,至新石器时代晚期,已成为陶器中的主流产品。夏、商、周时期更是大量烧造。灰陶有泥质与夹砂两种,系在弱还原气氛中焙烧而成。

新石器时代磁山文化,红陶双系小口瓶,,高23.8,口径5.2,底5.6。瓶撇口,束颈,颈以下渐广,至腹中部直径最大。腹部对称置双系,腹以下渐内收,平底。泥质红陶。手制成型,胎体薄厚不均。

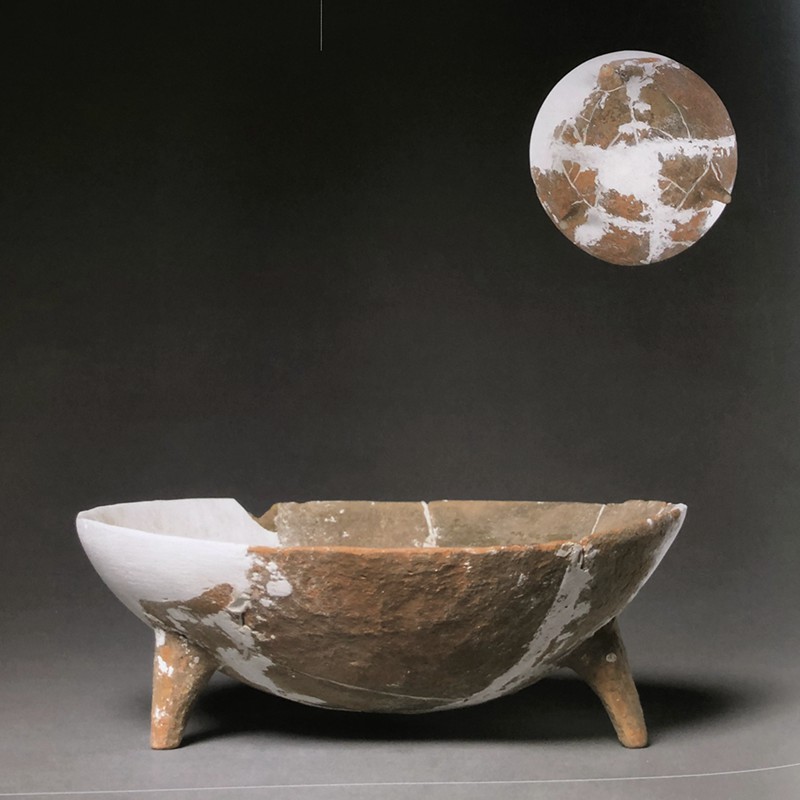

新石器时代磁山文化,红陶三足钵,高8.1,口径21.3,足距15.钵敝口,深弧腹,圆底,下承三足。泥质红陶。泥条盘筑和捏塑法成型,器型欠规整,器壁凹凸不平。

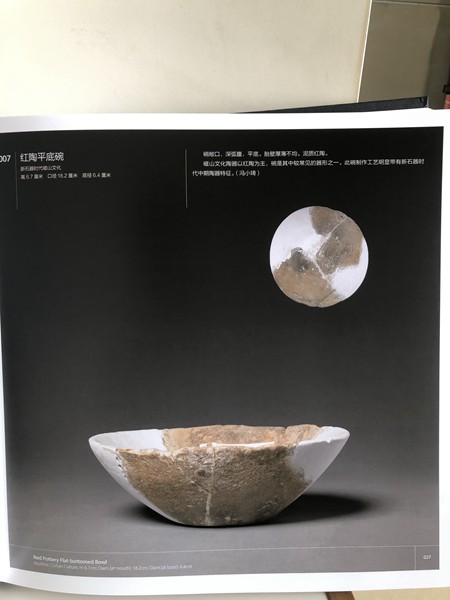

新石器时代磁山文化,红陶平底碗。高6.7,口18.2,底6.4.。

新石器时代仰韶文化冲半坡类型,彩陶几何纹盆。高16.4,口37.4,盆折沿,深弧腹,小平底。泥质红陶。口边和外腹部均以黑彩描绘纹饰口边描绘以点定位的水波纹,外腹部描绘两层三角形几何纹,两层三角形纹饰的大小和形状相同,但方向相反。这种三角形纹饰系由具象鱼纹逐渐抽象演变再来。此彩陶盆的造型和纹饰具有仰韶文化冲半坡类型彩陶的显著特征。

新石器时代仰韶文化庙底沟类型,彩陶花叶纹曲腹钵,高18.5,口37.5,底11。钵口边钱折,深腹,腹下内折,近足渐收,平底。腹部绘褐彩花叶纹。此彩陶钵属于新石器时代仰韶文化庙底沟类型彩陶典型器。距今约5900--5400年,主要分布在渭水流域晋南豫西地区。

新石器时代马家窑类型,彩陶水波纹钵,高11,口22.5,底10。钵圆唇外卷,束颈,深腹,腹下至底渐收,平底,泥质红陶。口沿和腹部均以黑彩描绘简单的水波纹。马家窑文化主要分布在甘肃省境内。以陇西平原为中心,属于新石器晚期文化。

新石器时代马家窑类型,彩陶水波纹钵,高9.2,口21,底12。钵唇口微撇,鼓腹,腹下缓收,小平底,胎呈黄褐色,,内,外均绘黑彩水波纹,口沿均匀分布3组黑彩网格纹,3组风格纹之间涂黑彩。内底中心绘一朵花。水波纹是马家窑文化陶器上常见纹饰,体现出当时黄河上游地区人们对水的感受,蕴涵生机和活力。

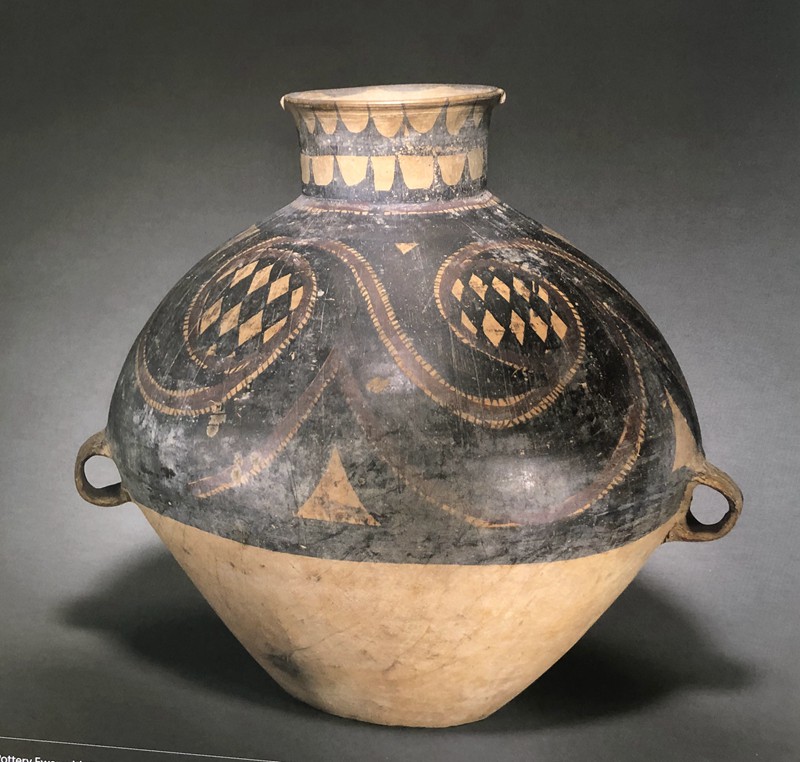

新石器时代马家窑文化半山类型,彩陶旋涡菱形几何纹双系壶。高37.7,口13.8,底14。壶撇口,圆唇,短颈,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,平底。腹部对称置半环系。泥质红陶,颈至上腹部以黑、红两种彩装饰,下腹部光素。颈部以黑彩描绘两层锯齿纹,颈、肩相接处画一红彩条带伴有锯齿纹,上腹部以黑、红两种彩描绘旋涡纹,黑彩边缘伴有锯齿纹,旋涡中心以黑彩描绘菱形纹。

新石器时代马家窑文化半山类型,彩陶葫芦网格纹四系壶。高30.5,口9.3,底9.5。壶口微撇,短颈,溜肩,鼓腹,腹下急收,平底。口部对称置小系,腹部对称置半环形系,胎呈黄色。 上半部以黑、红褐两种彩描绘葫芦形纹,其内画网格纹。

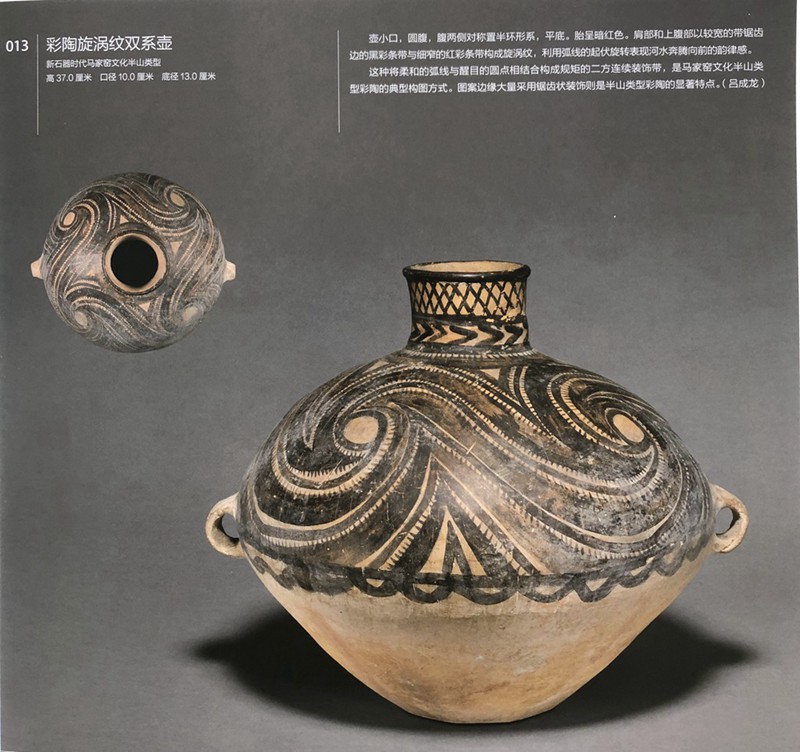

新石器时代马家窑文化半山类型,彩陶旋涡纹双系壶。高37,口10,底13。壶小口,圆腹,腹两侧对称置半环形系,平底。胎呈暗红色。肩部以较宽的带锯齿边的黑彩条带与细窄的红彩条带构成旋涡纹,利用弧线的起伏旋转表现水奔腾向前的韵律感。这种弧线和圆点构成规矩的二方连续装饰带,图案边缘大量采用锯齿状,是马家窑半山类型彩陶的典型特征。

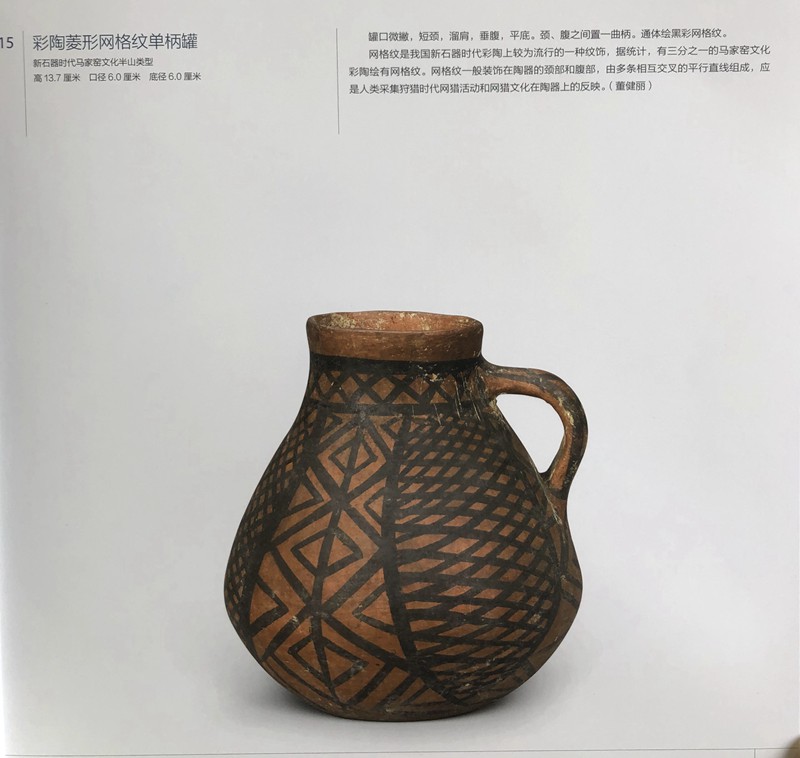

新石器时代马家窑文化半山类型,彩陶菱形网格纹单柄罐。高13.7,口6,底6。罐口微撇,短颈,溜肩,垂腹,平底。颈、腹之间置一曲柄。通体绘黑彩网格纹。三分之一的马家窑文化彩陶绘有网格纹。应是人类采集狩猎时代网猎活动和网猎文化在彩陶顺上的反映。

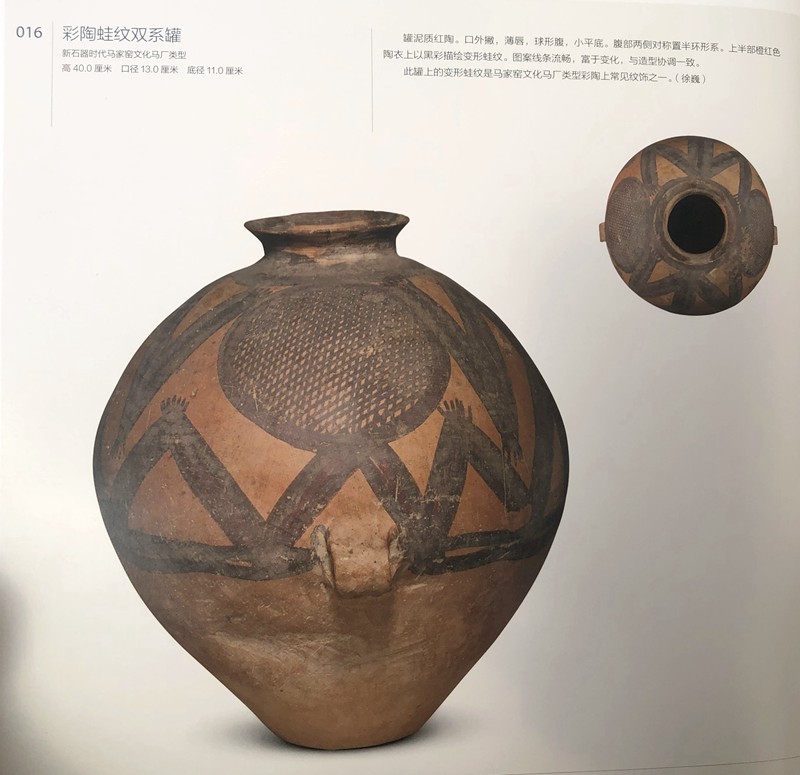

新石器时代马家窑文化马厂类型,彩陶蛙纹双系罐,高40.,口13,底11.泥质红陶。口外撇,薄唇,球形腹,小平底。腹部两侧对称置半环形系。上半部橙红色陶衣上以黑彩描绘变形蛙纹。图案线条流畅,富于变化,与造型协调一致。此罐上的变形蛙纹是马厂类型彩陶上常见纹饰之一。

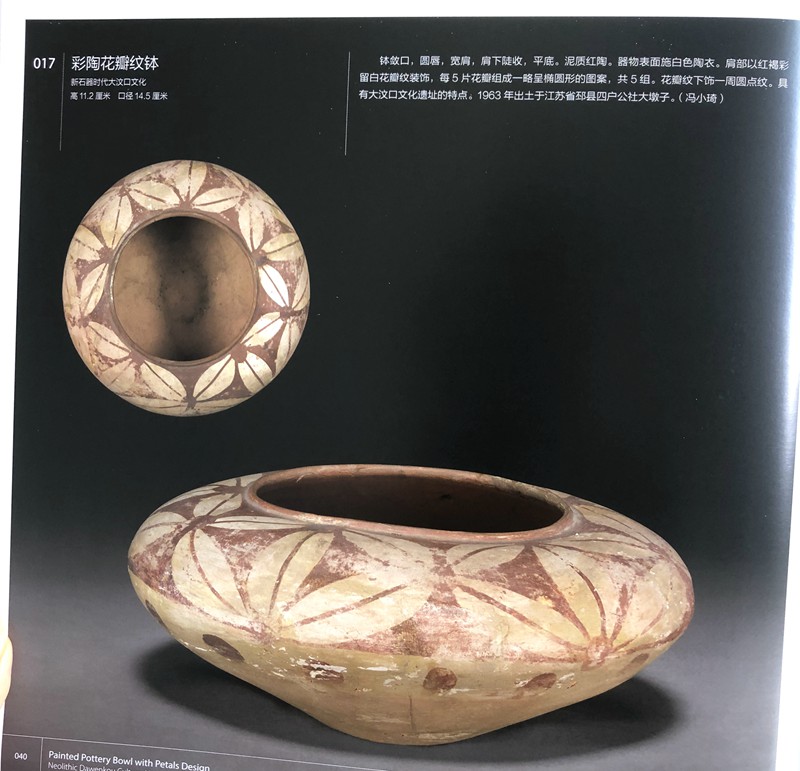

新石器时代大汶口文化,彩陶花瓣纹钵。高11.2,口14.5.钵敛口,圆唇,宽肩,肩下陡收,平底。泥质红陶。器物表面施白色陶衣。肩部以红褐彩留白花瓣纹装饰,每5片花瓣组成一略呈椭圆形的图案,共5组。花瓣纹下饰一周圆点纹。具有大汶口文化遗址的特点。1963年出土于江苏省邳县四户公社大墩子。

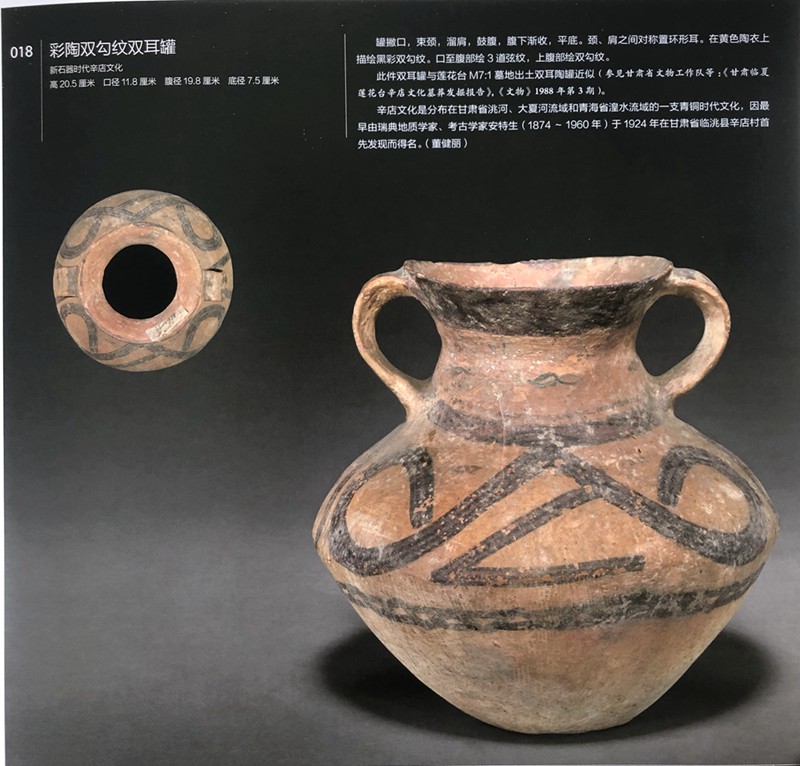

新石器时代辛店文化,彩陶双匀纹双耳罐。高20.5,口11.8,腹19.8,.底7.5。撇口,束颈,溜肩,鼓腹,腹下渐收,平底。颈、肩之间对称置环形耳。在黄色陶衣上描绘黑彩双勾纹。口至腹部绘3道弦纹,上腹部绘双勾纹。辛店文化是公布在甘肃省洮河、大夏河流域和青海省湟水流域的一支青铜时代文化,因最早在辛店村首先发现而得名。

精美别致的白陶、红陶与黑陶。

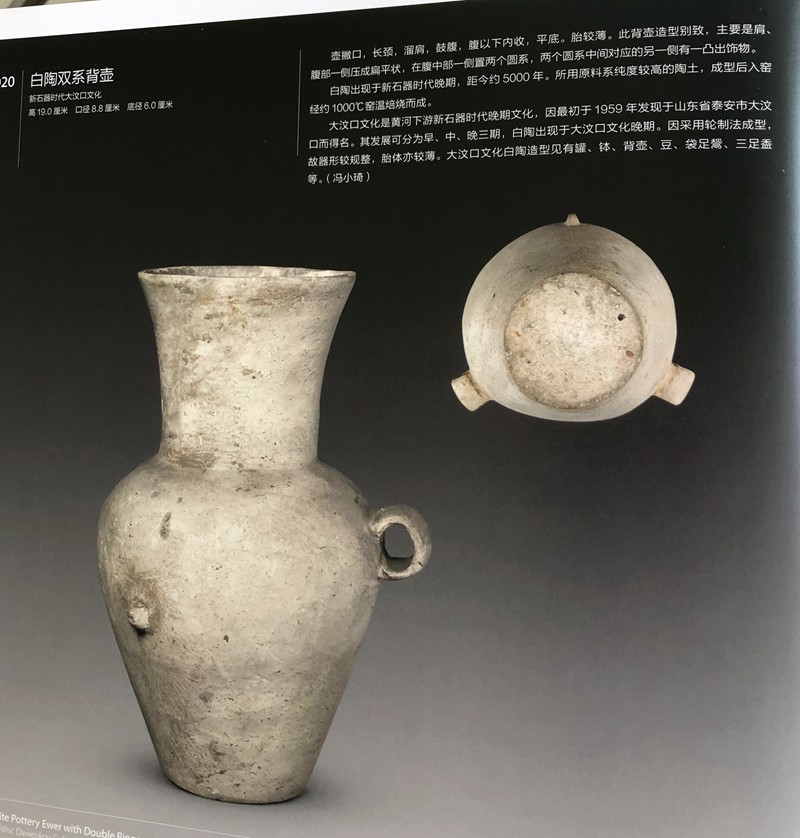

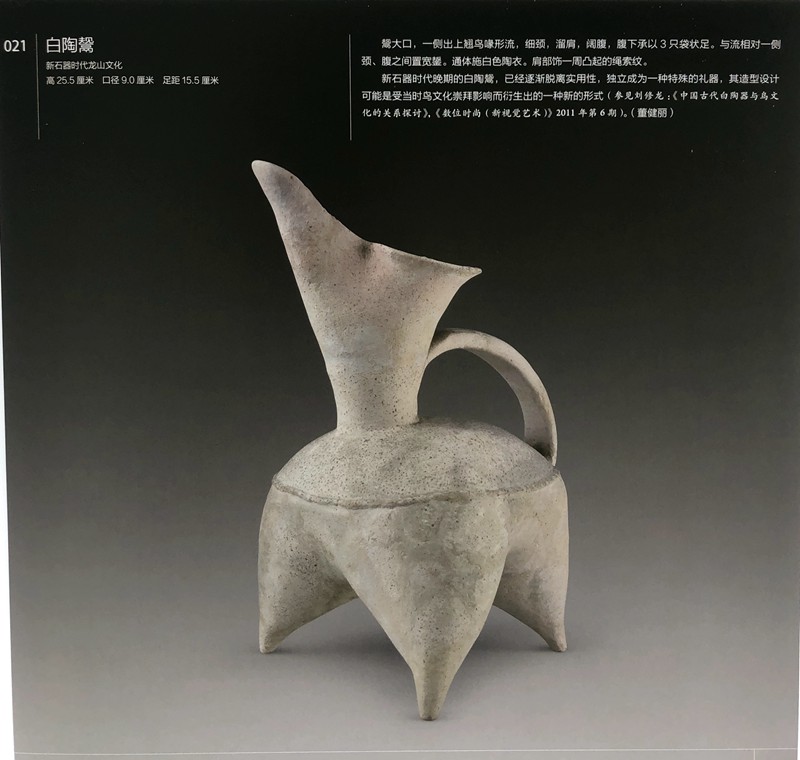

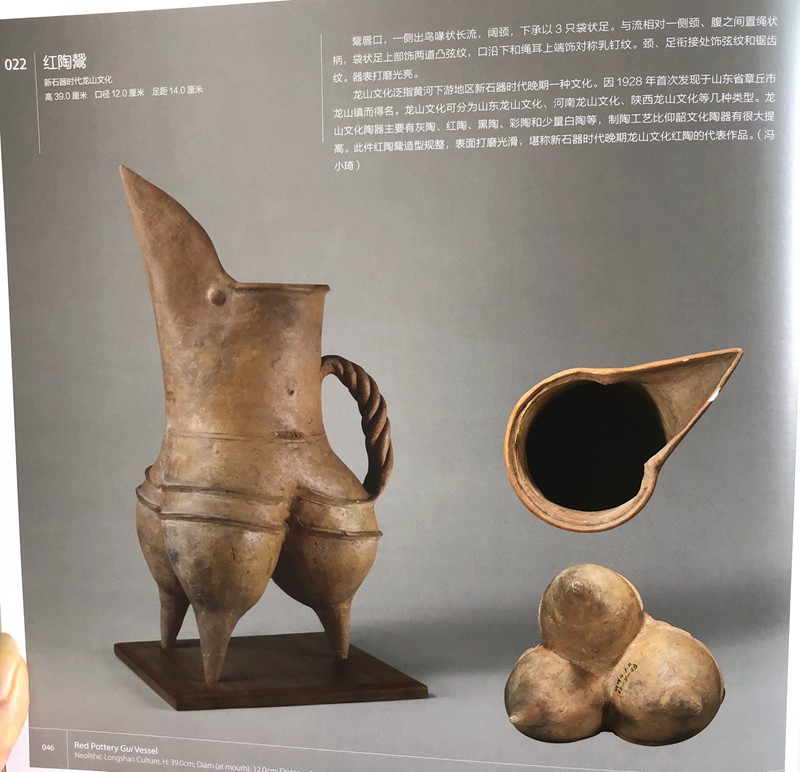

新石器时代 中晚期,制陶工艺日趋进步,原料的遴选、快轮拉坯技术的发明,使陶器形体更加丰富,造型亦愈加规整。大汶口文化的白陶使用一种三氧化二铁含量极低的黏土成型后,入窑经1000C左右的温度焙烧而成。龙山文化的黑陶,系用快轮拉坯成型,有的器物胎壁厚度仅有0.3--1毫米,故有蛋壶黑陶“”之美称,反映出当时陶工精湛的成型技艺。

新石器时代大汶口文化,白陶罐。高7.5,口8.7.,底5。撇口,溜肩,垂腹,平底。表面打磨光滑。白陶是用白色黏土作胎烧成的陶器,因其胎中氧化铁含量低,所以炼成后胎呈白色。白陶最早见于湖北大溪文化汤家岗遗址,至仰韶文化晚期,黄河流域中下游的大汶口文化和山东龙山文化白陶较为流行。商代中晚期白陶获得较大发展,西周以后消失。

新石器时代大汶口文化,白陶双系背壶。高19,口8.8.,底6。壶撇口,长颈,溜肩,鼓腹,腹以下内收,平底。胎较薄。此背壶造型别致,主要是肩、腹部一侧压成扁平状,在腹中部一侧置两个圆系,两个圆系中间对应的另一凸出饰物。白陶出现于新石器晚期,距今约5000年。所用原料纯度较高的陶土,成型后入窑1000C焙浇而成。

新石器时代龙山文化,白陶鬶。高25.5,口9,足距15.5。鬶大口,一侧出上翘鸟喙形流,细颈,溜肩,阔腹,腹下承以3只袋状足。与流相对一侧颈、腹之间置宽鋬。通体施白色陶衣。肩部饰一周凸起的绳索纹。新石器时代晚期的白色鬶,已经逐渐脱离实用性,独立成为一种特殊的礼器,其造型设计可能是受到当时鸟文化崇拜影响而衍生的一种新的形式。

新石器时代龙山文化,红陶鬶。高39,口12,足距14。鬶唇口,一侧出鸟喙状长流,阔颈,下承以3只袋状足。与流相对一侧颈、腹之间置置绳状柄。袋状足上部饰两道凸弦纹,口沿下和绳耳上端饰对称乳钉纹。颈、足衔接处饰弦纹和锯齿纹。器表打磨光亮。龙山文化泛指黄河下游地区新石器时代晚期一种文化。因在山东章丘市龙山镇发现而得名。

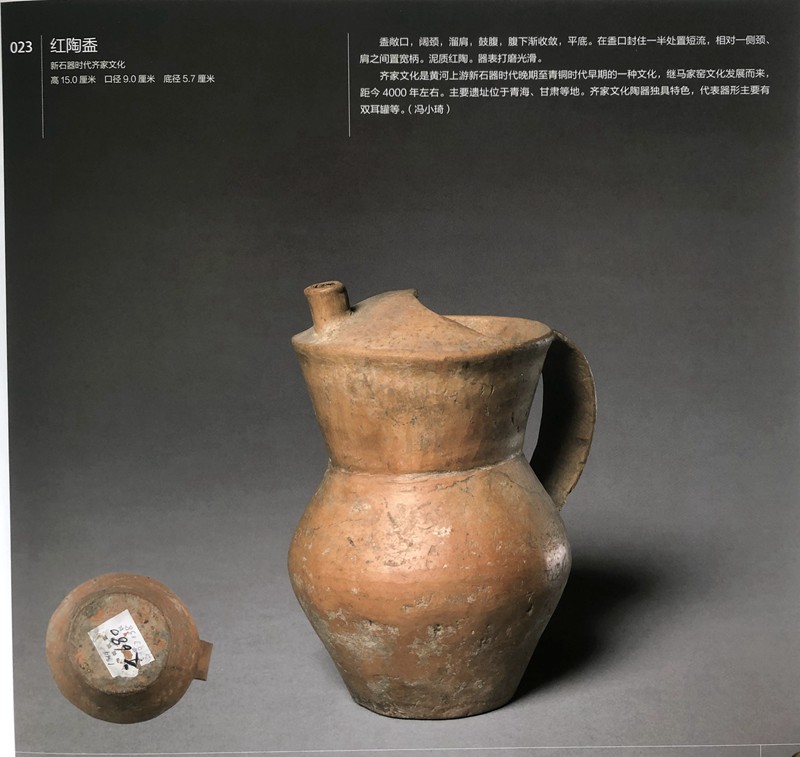

红陶盉。新石器时代齐家文化,高15厘米,口径9厘米,底径5.7厘米。盉敝口,阔颈,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,平底。在盉口封住一半处置短流,相对一侧颈、肩之间置宽柄。泥质红陶。器表打磨光滑。齐家文化是黄河上游新石器时代晚期至青铜时代早期的一种文化,继马家窑文化发展而来,距今4000年左右。主要遗址位于青海、甘肃等地。齐家文化陶器独具物色,代表器型主要有双耳罐等。

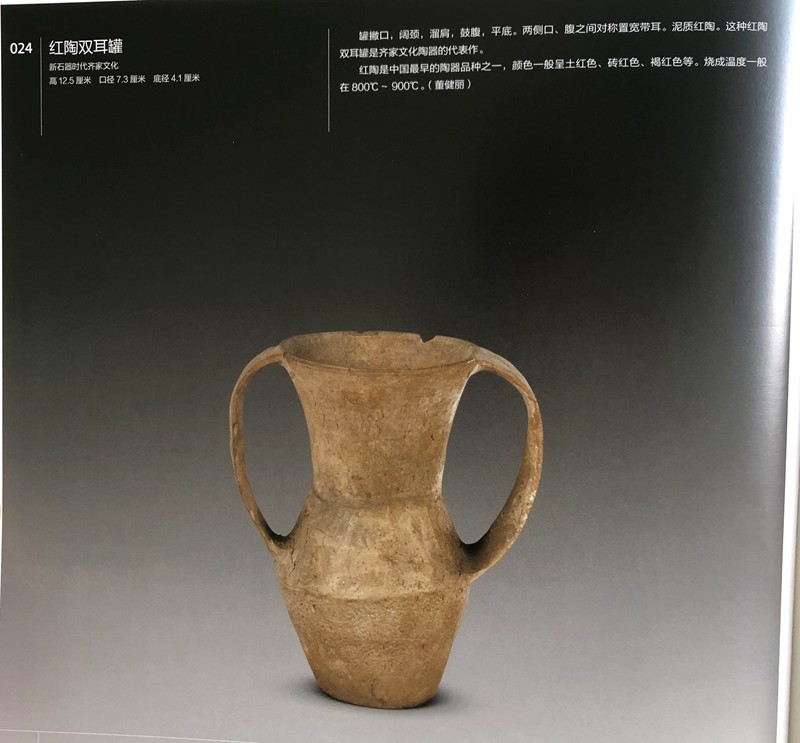

红陶双耳罐,新石器时代齐家文化,高12.5厘米,口径7.3厘米,底径4.1厘米。罐撇口,阔颈,溜肩,鼓腹,平底。两侧口、腹之间对称置宽带耳。泥质红陶。这种红陶双耳罐是齐家文化陶器的代表作。红陶是中国最早的陶器品种之一,颜色一般呈土红色、砖红色、褐红色等。烧成温度一般在800C--900C。

红陶三足鼎,新石器时代大汶口文化。高7.5厘米,口径12厘米,足距7.4厘米。鼎敛口,深弧腹,圜底。下承以三足柱形足。红陶,1963年出土于江苏省邳县四户公社大墩子。鼎为煮食物用炊具,最早见于新石器时代河南新郑裴李岗文化和河北武安磁山文化遗址。这种造型的鼎在仰韶、大汶口、龙山、屈家岭、马家浜、良渚文化等遗址中都有发现,夏代二里头文化和商代早期也普遍使用。鼎的造型按地域差别和时代早晚略有变化,仅大汶口文化就有釜形鼎、钵形鼎、折腹罐形鼎等。

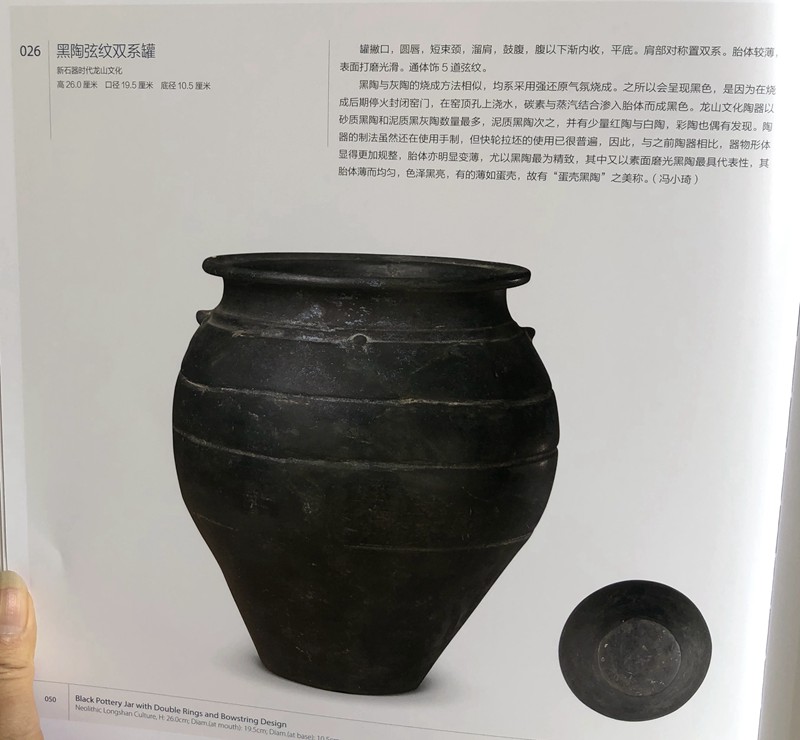

黑陶弦纹双系罐,新石器时代龙山文化,高26厘米,口径19.5厘米,底径10.5厘米。罐撇口,圆唇,短束颈,溜肩,鼓腹,腹以下渐内收,平底。肩部对称置双系。胎体较薄,表面打磨光滑。通体饰5道弦纹。黑陶与灰陶的烧成方法相似,均系采用强还原气氛烧成。之所以会呈现黑色,是因为在烧成后期停火封闭窑门,在窑顶孔上浇水,碳素与蒸气结合渗入胎体而成黑色。龙山文化陶器以砂质黑陶和泥质黑灰陶数量最多,泥质黑陶次之,并有少量红陶与白陶,彩陶也偶有发现。陶器的制法虽然还在使用手制,但快轮拉坯的使用已很普遍,因此,与之前陶器相比,器物形体显得更加规整,胎体亦明显变薄,尤以黑陶最为精致,其中又以素面磨光黑陶最具代表性,其胎体薄而均匀,色泽黑亮,有的薄如蛋壳,故有“蛋壳黑陶”之美称。

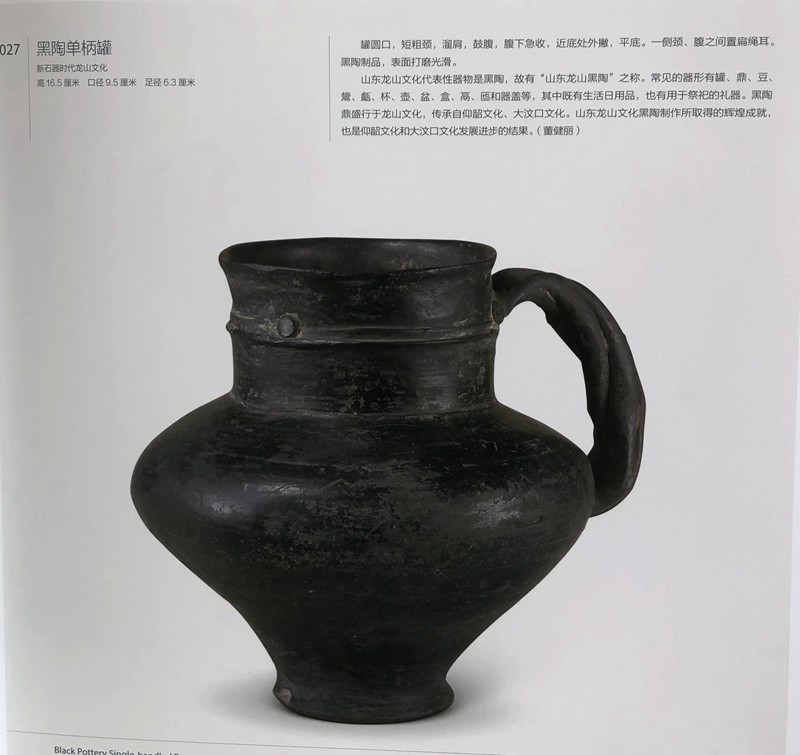

黑陶单柄罐,新石器时代龙山文化,高16.5厘米,口径9.5厘米,足径6.3厘米。罐圆口,短粗颈,溜肩,鼓腹,腹下急收,近底处外撇,平底。一侧颈、腹间置扁绳耳。黑陶,表面打磨光滑。山东龙山文化代表性器物是黑陶。传承自仰韶、大汶口文化。也是在此基础发展进步的结果。

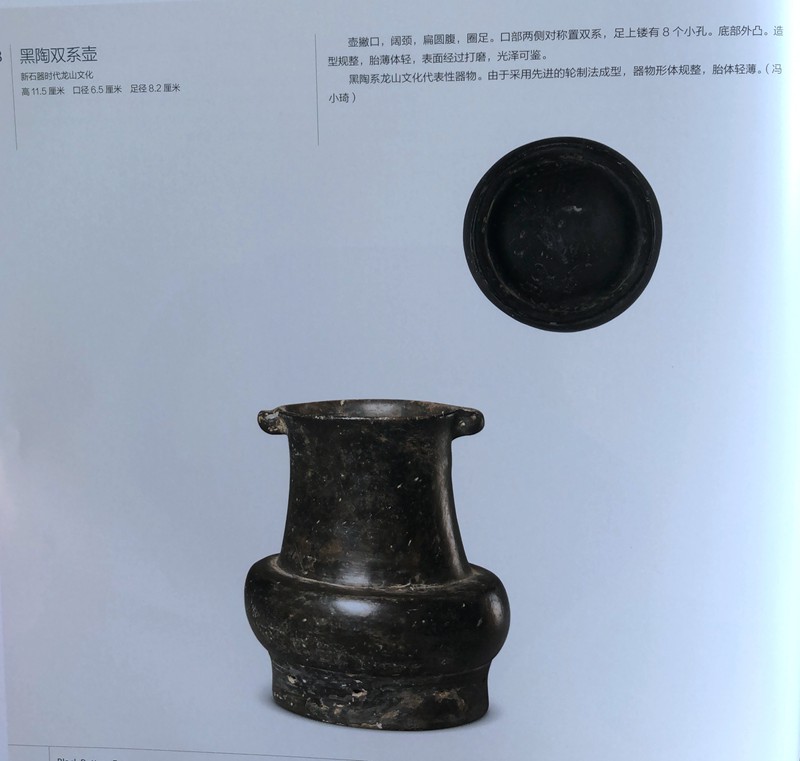

黑陶双系壶。新石器时代龙山文化。高11.5厘米,口径6.5厘米,足径8.2厘米。壶撇口,阔颈,扁圆腹,圈足。口部两侧对称置双系,足上镂有8个小孔。底部外凸。造型规整,胎薄体轻,表面经过打磨,光泽可鉴。黑陶系龙山文化性器物。由于采用先进的轮制法成型,器物形体规整,胎体轻薄。

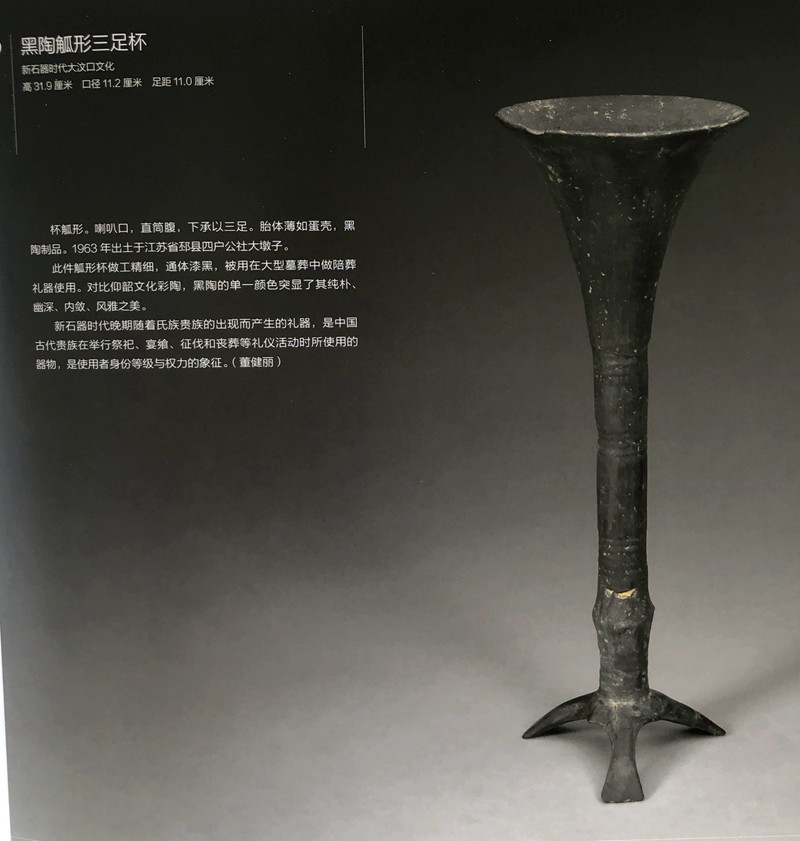

黑陶觚形三足杯。新石器时代大汶口文化。高31.9厘米,口径11.2厘米,足距11厘米。杯觚形。喇叭口,直筒腹,下承以三足。胎体薄如蛋壳,黑陶,1963年出土于江苏省邳县四户公社大墩子。此件觚形杯做工精细,通体漆黑,被用在大型墓葬中做陪葬礼器使用。对比仰韶文化彩陶,黑陶的单一颜色突显了其纯朴、幽深、内敛、风雅之美。新石器时代晚期随着氏族贵族的出现而产生的礼器,是中国古代贵族在举行祭祀、宴飨、征伐和丧葬等礼仪活动时所使用的器物,是使用者身份等级与权力的象征。

夏、商、周、秦、汉陶瓷。(约公元前2100年--公元220年)。

夏、商、周时期,人们主要的日常生活用具仍然是陶器。商代除了大量烧造灰陶以外,还烧造精美的刻纹白陶和印纹硬陶。约在夏、商之 际,原始瓷登上历史舞台,为后来成熟瓷器的发明奠定了基础。战国时期,陶瓷生产更加专业化,印纹硬陶和原始瓷在南方获得普遍发展。在秦始皇陵发现的兵马俑,充分体现了秦代高超的制陶水平和精湛的雕刻技艺。西汉时期,在我国北方发明了低温铅釉陶,为后来低温彩陶的发展奠定了工艺基础。东汉时期,真正瓷器的批量烧造,堪称中国乃至世界陶瓷发展史上的一个重要里程碑,也是中华民族对人类文明作出的杰出贡献之一。

纯朴恬简的商代刻纹白陶和灰陶。

刻纹白陶出现于商代晚期,其胎体所用原料是一种三氧化二铁含量很低的黏土,烧成温度在1000C左右。形体规整,胎质洁白细腻,造型、纹饰均模仿当时的青铜器。主要出土于河南安阳地区商代晚期墓,属于王室和贵族的专用品。因出土数量很少,故愈显其珍贵。白陶在商代流行,或与史书记载商人在颜色方面“尚白”有关。除了白陶以外,商代还烧造灰陶、红陶、黑陶、印纹硬陶等,它们是普通百姓最主要的日常生活用器,其造型和纹饰多模仿当时的青铜器,其中以灰陶产量最大。

白陶刻云雷纹豆。商代。高12.5厘米,口径22.7厘米,足径15.2厘米。豆口沿较宽,浅弧腹,坦底,底下承以外撇高足。外壁雕刻纹饰。口下雕刻凸弦纹,腹部雕刻仿青铜器云雷纹,高足中部雕刻钱纹,上下分别雕刻变形回纹和饕餮纹作为辅助纹饰。商代晚期是白陶发展的鼎盛时期。在黄河流域的商代晚期遗址与墓葬中均发现不少白陶,其中以河南安阳出土的白陶最具特点,造型见有觯、壶、尊、卣等酒器和鼎、豆、盘、簋等食器。

白陶刻回纹簋。商。高9.5厘米,口径12.5厘米,足径8.9厘米。簋敝口,小平沿,深弧腹,圈足较高且外撇。白陶,胎质细腻,外壁刻花装饰,口和足部刻弦纹,腹部刻回纹。商代晚期白陶得到较大发展,胎土选料精,个别白陶以高岭土为原料。器物成型均为轮制器壁薄厚均匀。各种大、中、小墓中常见有随葬的白陶,可分为日用器和礼器。回纹可上溯至新石器时代陶器上的纹饰,距今四千多年的马家窑文化马厂类型彩陶上都见有回纹。新石器时代彩陶和商、周青铜时代的青铜器上,回纹属于较为流行的纹饰,后来各类回纹广泛出现于工艺美术品上。根据回纹的特性,人们赋予其连绵不断、吉利永长的吉祥含义。

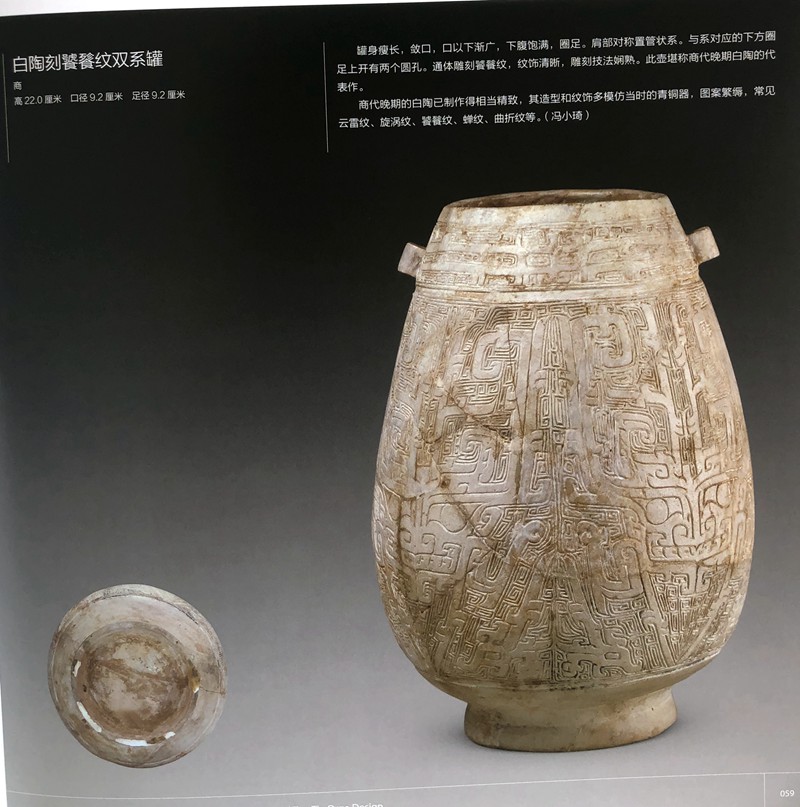

白陶刻饕餮纹双系罐。商代。高22厘米,口径9.2厘米,足径9.2厘米。罐身瘦长,敛口,口以下渐广,下腹饱满,圈足。肩部对称置管状系。与系对应的下方圈足上开有两个圆孔。通体雕刻饕餮纹,纹饰清晰,雕刻技法娴熟。此壶堪称商代晚期白陶的代表作。商代晚期的白陶已制作得相当精致,其造型和纹饰多模仿当时的青铜器,图案繁缴缛,常见云雷纹、旋涡纹、饕餮纹、蝉纹、曲折纹等。

白陶刻几何纹瓿。商代。高20厘米,口径18.6厘米,足径15厘米。瓿唇口外卷,溜肩,鼓腹,腹以下渐收,圈足外撇。通体雕刻古铜纹,以精细的回纹作地,衬托几何纹,主次分明,错落有致,使器物显得格外庄重精美。白陶早在新石器时代晚期即已出现。至商代,由于烧成温度提高,原料的淘洗亦较精细,致使白陶质地更加洁白细腻。特别是将细腻的雕刻作为白陶的主要装饰打法,显示出商代后期白陶制作已达到很高工艺水平。

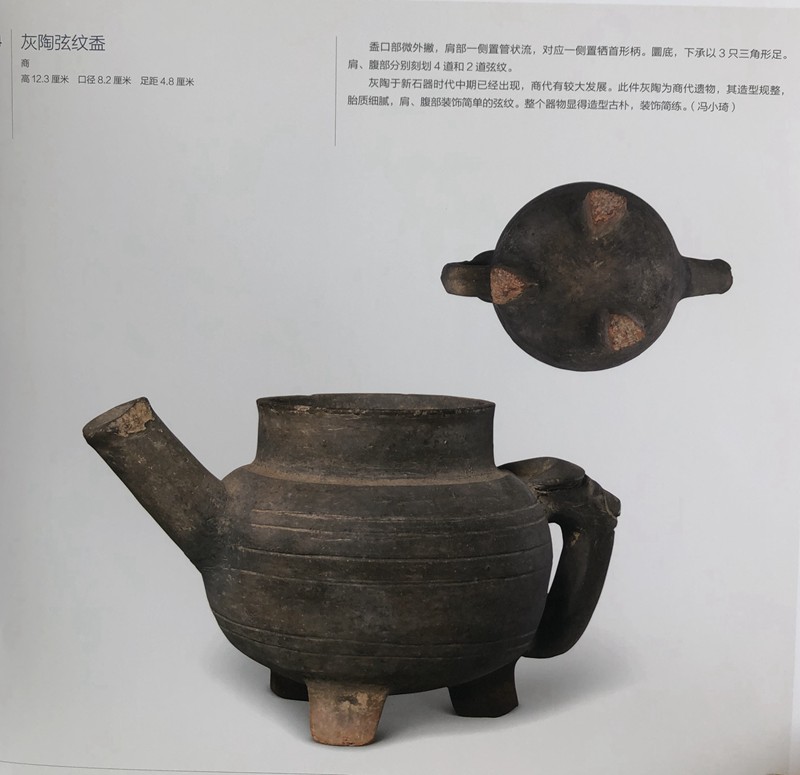

灰陶弦纹盉。商。高12.3厘米,口径8.2厘米,足距4.8厘米。盉口部微外撇,肩部一侧置管状流,对应一侧置牺首形柄,圜底,下承以3只三角形足,肩、腹部分别刻划4道和2道弦纹。灰陶于新石器时代中期已经出现,商代有较大发展。

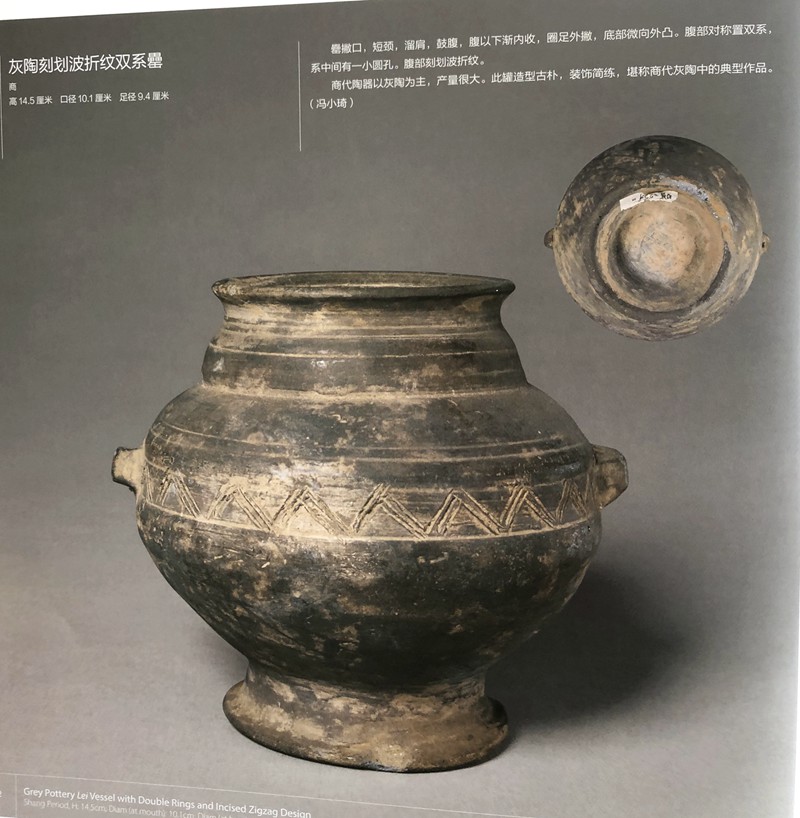

灰陶刻划波折纹双系罍。商。高14.5厘米,口径10.1厘米,足径9.4厘米。罍撇口,短颈,溜肩,鼓腹,腹以下渐内收,圈足外撇,底部微向外凸。腹部对称置双系,系中间有一小圆孔。腹部刻划波折纹。商代陶器以灰陶为主,产量很大。

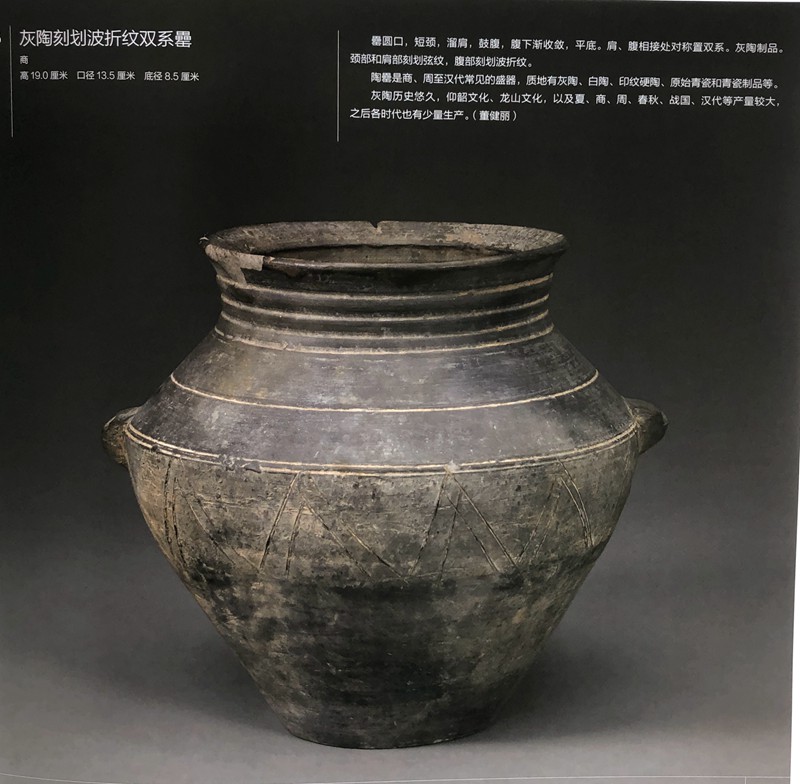

灰陶刻划波折纹双系罍。商。高19厘米,口径13.5厘米,底径8.5厘米。罍圆口,短颈,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,平底。肩、腹相接处对称置双系。灰陶,颈部和肩部刻划弦纹,腹部刻划波折纹。灰陶历史悠久,仰韶、龙山、以及夏、商、周、春秋、战国、汉代产量较大,之后少见。

闪亮出现的原始瓷。

原始瓷出现于夏末商初,系以瓷土作胎,器表施一层透明草木灰釉或石灰釉,入窑经1200C以上温度焙烧而成的窑器。其胎质坚硬、器表光亮,但与真正的瓷器相比,在胎体吸水率、机械强度、烧成温度等方面仍有一定的原始性,故被称作“原始瓷”。

西周、春秋、战国、西汉时期,原始瓷产量增加。质量亦不断提高,浙江、江苏、江西、福建、台湾、广东、广西及湖南等地,均曾出土这一时期的原始瓷。

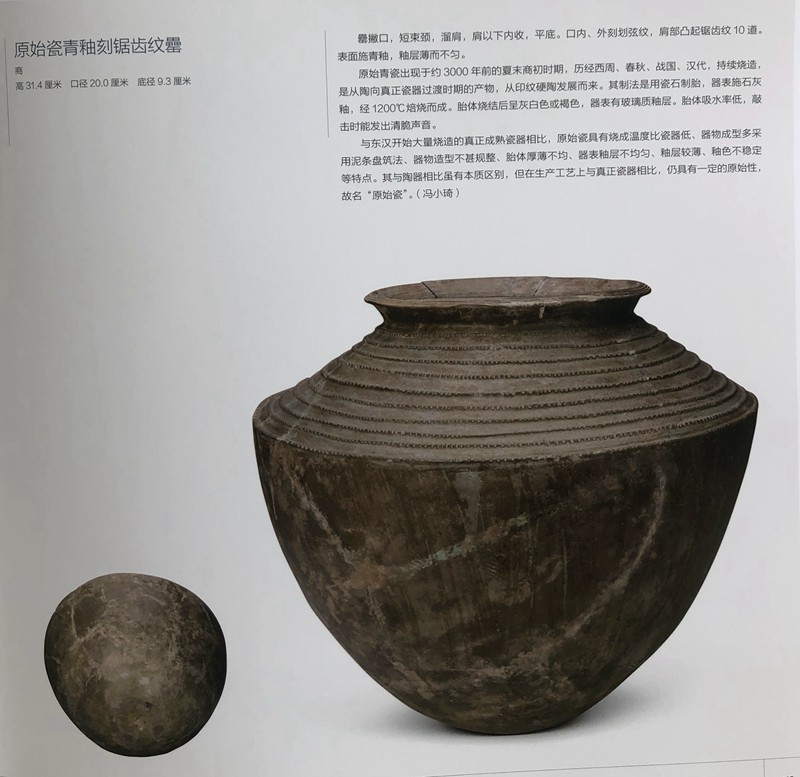

原始瓷青釉刻锯齿纹罍。商。高31.4厘米,口径20厘米,底径9.3厘米。罍撇口,短束颈,溜肩,肩以下内收,平底。口内、外刻划弦纹,肩部凸起锯齿纹10道。表面施青釉,釉层薄而不匀。原始青瓷出现于约3500年前的夏未商初时期,历经西周、春秋、战国、汉代、持续烧造,是从陶向真正瓷器过渡时期的产物,从印纹硬陶发展而来。其制法是用瓷石制胎,器表施石灰釉,经1200C焙烧而成。胎体烧结后呈灰白色或褐色,器表有玻璃质釉层。胎体吸水率低,敲击时能发出清脆声音。与东汉开始大量烧造的真正成熟瓷器相比,原始瓷具有烧成温度比瓷器低、器物成型多采用泥条盘筑法、器物造型不甚规整、胎体厚薄不均、器表釉层不均匀、釉层较薄、釉色不稳定等特点。其与陶器相比虽有本质区别,但在生产工艺上与真正瓷器相比,仍具有一定的原始性,故名“原始瓷”。

原始瓷青釉刻划水波纹双系罐,西周。高13.1厘米,口径8.4厘米,足径8.3厘米。罐 口、足大小相若,形似鱼篓。敛口,溜肩,鼓腹,腹下渐收,圈足外撇。肩部对称置半环横系。通体施青釉。肩部刻划水波纹和弦纹。由于这种造型的罐只有在西周墓才有出土。此罐出土于河南洛阳地区。其胎、釉比商代原始瓷均有所提高。

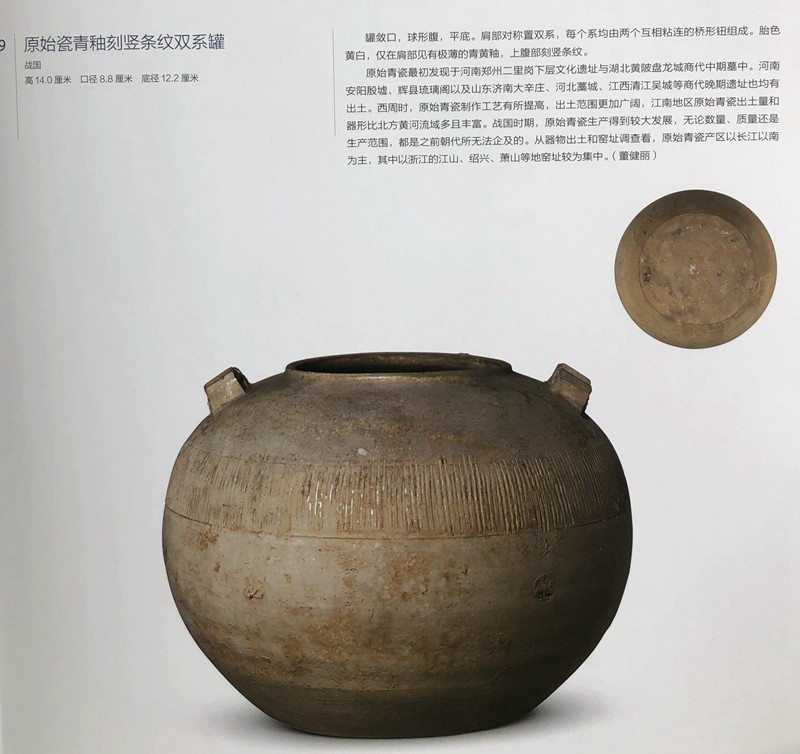

原始瓷青釉刻竖条纹双系罐。战国。高14厘米,口径8.8厘米,底径12.2厘米。罐敛口,球形腹,平底。肩部对称置双系,每个系均由两个互相粘连的桥形钮组成。胎色黄白,仅在肩部见有极薄的青黄釉,上腹部刻竖条纹。原始青瓷最初发现于河南郑州二里岗下层文化遗址与湖北黄陂盘龙城商代中期墓中。河南安阳殷墟、辉县琉璃阁以及山东济南大辛庄、河北藁城、江西清江吴城等商代晚期遗址也均有出土。西周时,原始青瓷制作工艺有所提高,出土范围更加广阔,江南地区原始青瓷出土量和器型比北方黄河流域多且丰富。战国时期,原始青瓷生产得到较大发展,无论数量、质量还是生产范围,都是之前朝代所无法企及的。从器物出土和窑址调查看,原始青瓷产区以长江以南为主,其中以浙江的江山、绍兴、萧山等地窑址较为集中。

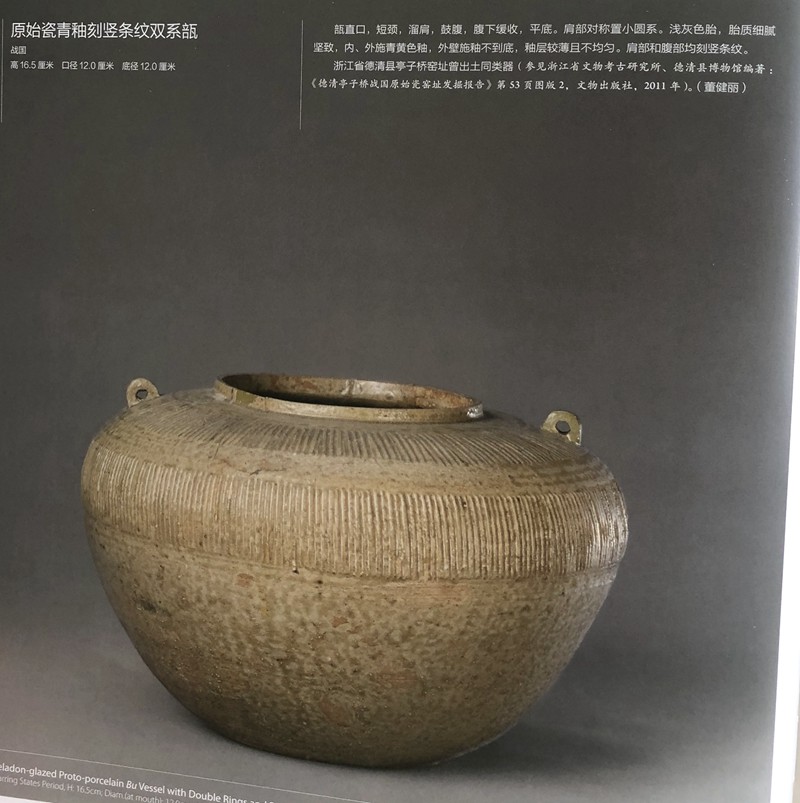

原始瓷青釉刻竖条纹双系瓿。战国。高16.5厘米,口径12厘米,底径12厘米。瓿直口,短颈,溜肩,鼓腹,腹下缓收,平底。肩部对称置小圆系。浅灰色胎,胎质细腻坚致,内、外施青黄色釉,外壁施釉不到 底,釉层较薄不均匀。肩部和腹部均刻竖条纹。浙江德清县亭子桥窑址曾出土同类器。

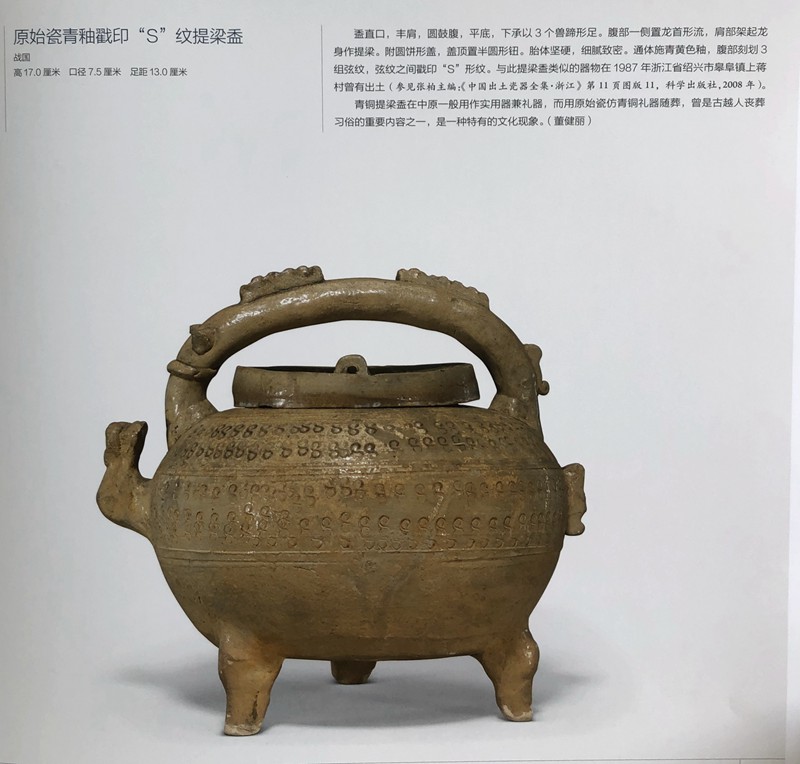

原始瓷青釉戳印“S”纹提梁盉。战国。高17厘米,口径7.5厘米,足距13厘米。盉直口,丰肩,圆鼓腹,平底,下承以3个兽蹄形足。腹部一侧置龙首形流,肩部架起龙身作提梁。附圆饼形盖,盖顶置闰圆形钮。胎体坚硬,细腻致密。通体施黄色釉,腹部刻划3组弦纹,弦纹之间戳印“S”形纹。与此提梁盉类似的器物在1987年浙江绍兴市皋阜镇上蒋村曾有出土。青铜提梁盉在中原一般用作实用器兼礼器,而用原始瓷仿青铜礼器随葬,曾是古越人丧葬习俗的重要内容之一,是一种特有的文化现象。

原始瓷青釉刻划水波纹三足盖鼎。战国。通高19厘米,口径19厘米,足距17厘米。鼎仿青铜器造型。直口连直腹,平底,下承以外撇三足。口部对称置双耳。胎色浅黄。附拱顶圆盖,盖顶中央置一小钮,周围均匀分布3个小系。通体施青釉,盖面以3道弦纹分割出装饰带,其间刻划简单的水波纹。鼎是煮食物用的炊具,陶鼎最早见于新石器时代河南新郑裴李岗文化和河北武安磁山文化遗址,仰韶、龙山、屈家岭、马家浜、良渚文化等新石器时代遗址中也均有发现。商周时代的鼎,多为青铜制品,战国至汉代,出现铅釉陶和原始青瓷鼎,均仿青铜器式样,多作随葬品。

原始瓷青釉戳印“S”纹兽头鼎。战国。高20厘米,口径12厘米,足距9.8厘米。鼎圆口,小平沿,深弧腹,平底,下承以外3个兽蹄形足。口沿置一兽首,突眼,大耳。口下对称置长方形镂空耳。内、外施黄釉,肩部突起弦纹,弦纹之间戳印“S‘形纹。此鼎为战国越国特有的口型,类似器物见于浙江省博物馆藏品。

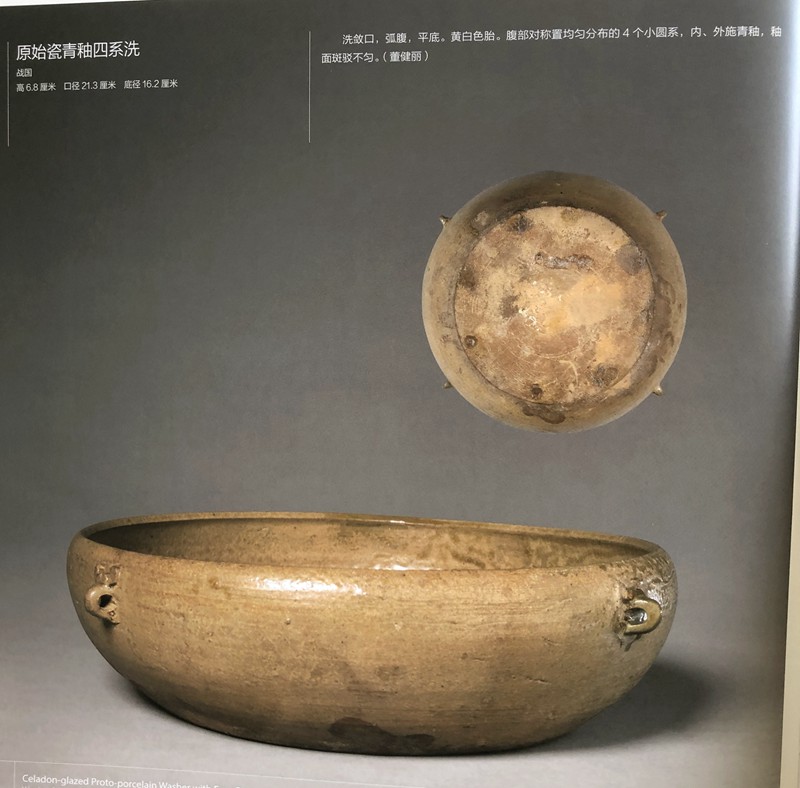

原始瓷青釉四系洗。战国。高6.8厘米,口径21.3厘米,底径16.2厘米。洗敛口,弧腹,平底。黄白色胎。腹部对称置均匀分布的4个小圆系,内、外施青釉,釉面斑驳不匀。

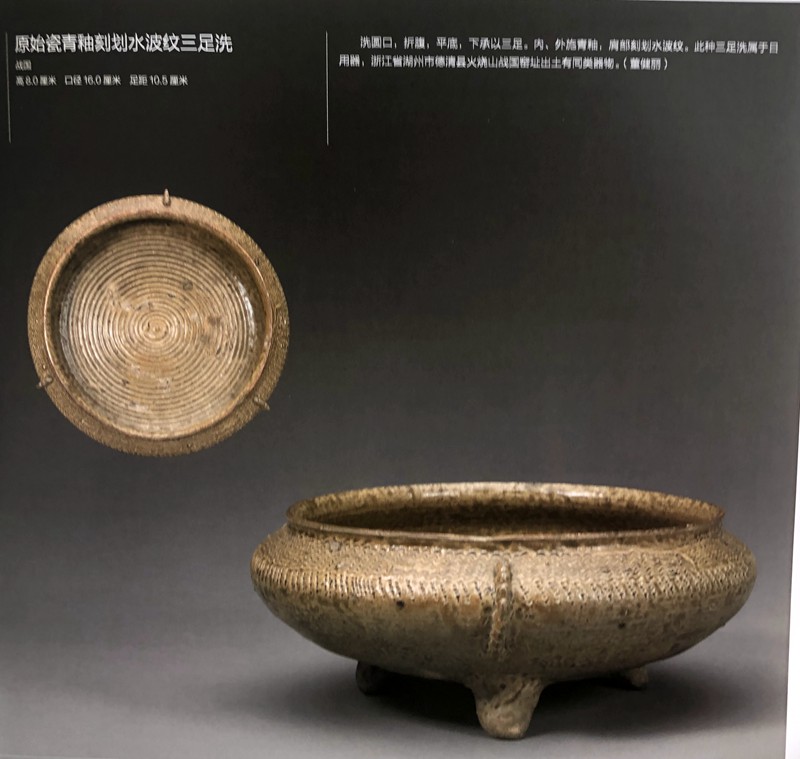

原始瓷青釉刻划水波纹三足洗。战国。高8厘米,口径16厘米,足距10.5厘米。洗圆口,折腹,平底,下承以三足。内、外施青釉,肩部刻划水波纹。此种三足洗属于日常用器,浙江省湖州市德清县火烧山战国窑址出土有同类器物。

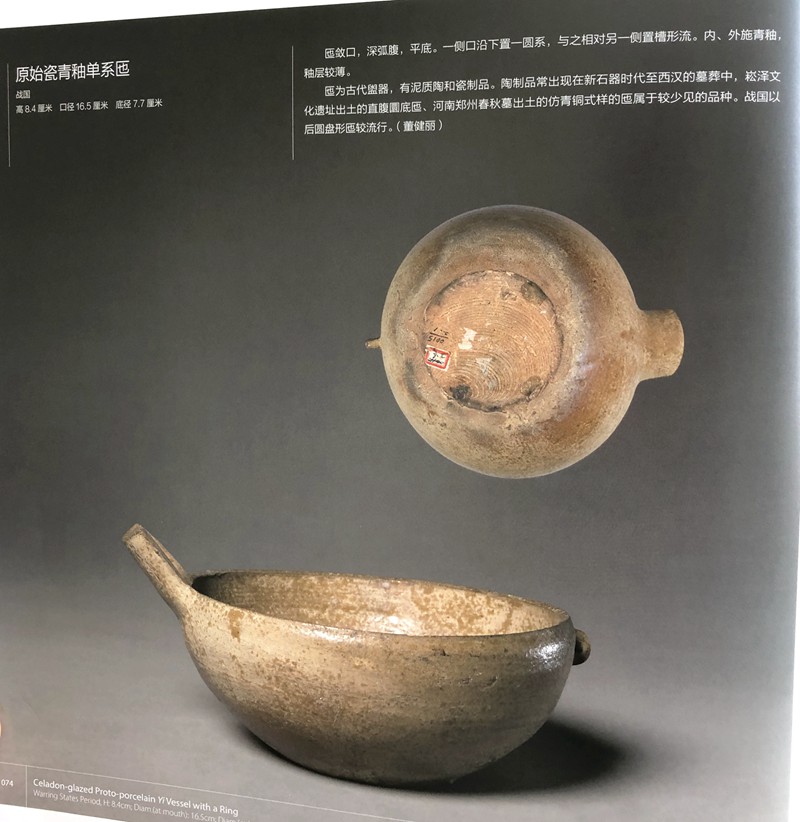

原始瓷青釉单系匜。战国。高8.4厘米,口径16.5厘米,底径7.7厘米。匜敛口,深弧腹,平底。一侧口沿下置一圆系,与之相对另一侧置槽形流。内、外施青釉,釉层较薄。匜为古代盥器,有泥质和瓷制品。陶制常出现在新石器时代至西汉的墓葬中,崧泽文化遗址出土的直腹圆底匜、河南郑州春秋墓出土的仿青铜式样的匜属于较少见。战国以后圆盘形匜较流行。

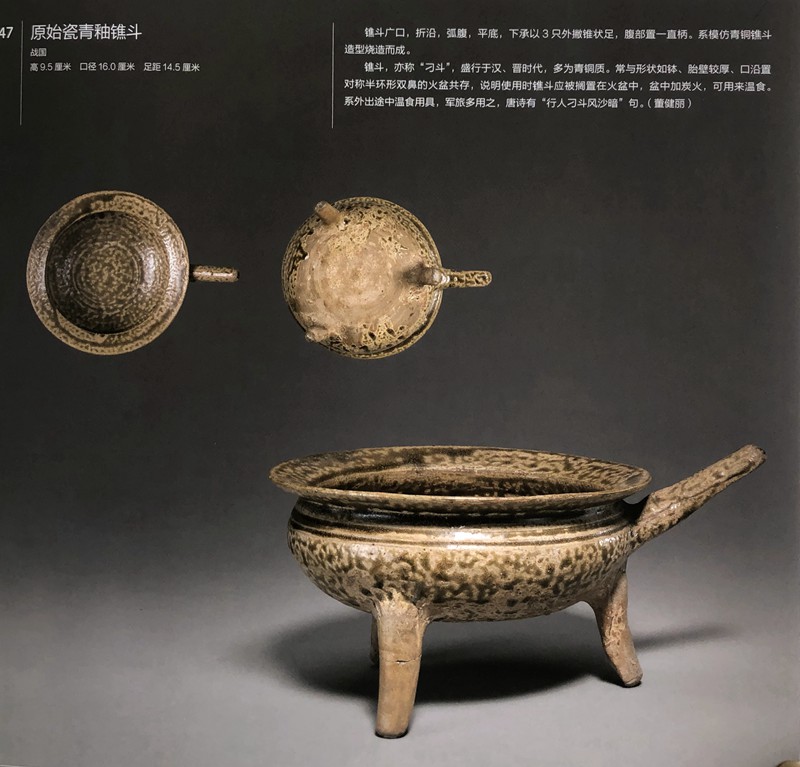

原始瓷青釉鐎斗。战国。高9.5厘米,口径16厘米,足距14.5厘米。鐎斗,亦称”刁斗“,盛行于汉、晋时代,多为青铜质。常与形状如钵、胎壁较薄、口沿置对称半球形双鼻的火盆共存,说明使用时鐎斗应被擱置在火盆中,盆中加炭火,可用来温食。系外出途中温食用具,军旅多用之,唐诗有”行人刁斗风沙暗“句。

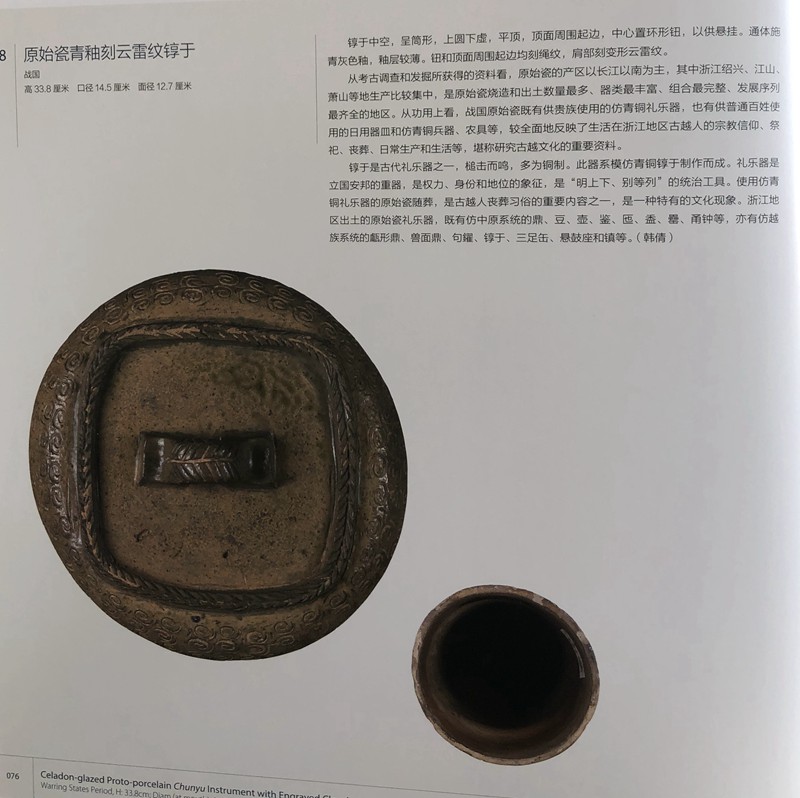

原始瓷青釉刻云雷纹錞于。战国。高33.8厘米,口径14.5厘米,面径12.7厘米。錞于中空,呈筒形,上圆下虚,平顶,顶面周围起边,中心置环形钮,以供悬挂。通体施青灰色釉,釉层较薄。钮和顶面周围起边均刻绳纹,肩部刻变形云雷纹。从考古发掘资料所得,原始瓷的产区以长江以南为主,其中浙江绍兴、江山、萧山等地生产比较集中,是原始瓷烧造和出土数量最多、器类最丰富、组合最完整、序列最齐全的地区。从功用上看,战国原始瓷烧造既有供贵族使用的仿青铜礼乐器,也有供普通百姓使用的日用器皿和仿青铜兵器、农具等,较全面地反映了生活在浙江地区古越人的宗教信仰、祭祀、丧葬’、日常生产和生活等,堪称研究古越人文化的重要资料。錞于是古代礼乐器之一,槌击而鸣,多为铜 制。此器系模仿青铜錞于制作而成。礼乐器是立国安邦的重器,是权力、身份和地位的象征,是”明上下、别等级“的统治工具。使用仿青铜礼乐器的原始瓷随葬,是古越人丧葬习俗的重要内容之一,是一种特有的文化现象。浙江地区出土的原始瓷礼乐器,既有仿中原系统的鼎、豆、壶、鉴、匜、盉、罍、甬钟等,亦有仿越族系统的甗形鼎、兽面鼎、句鑃、錞于、三足缶、悬鼓座和镇等。

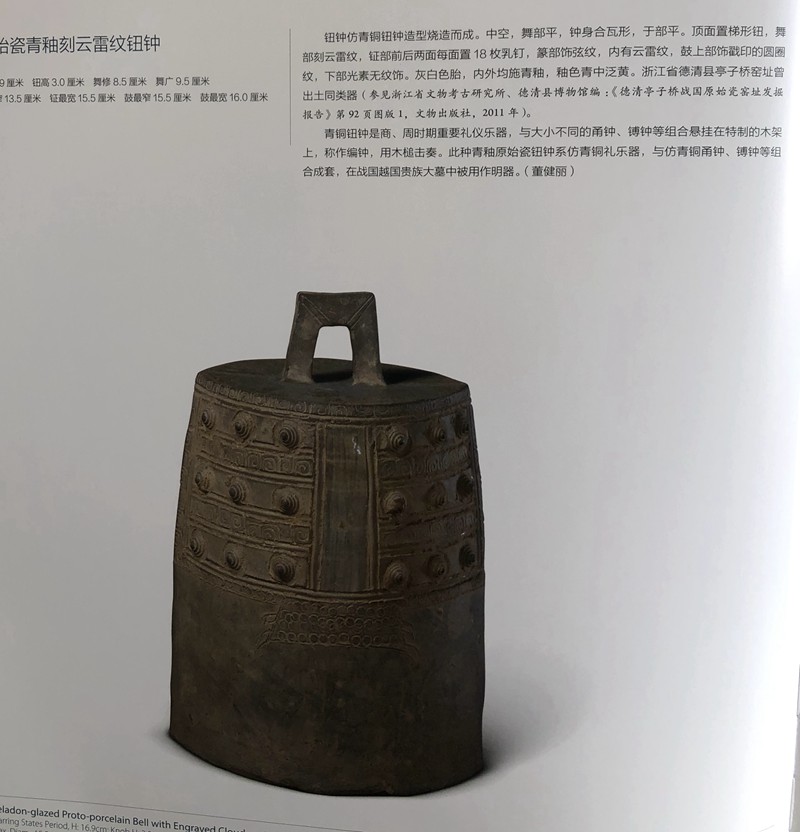

原始瓷青釉刻去雷纹钮钟。战国。高16.9厘米,钮高3厘米,舞修8.5厘米,舞广9.5厘米,钲最窄13.5厘米,钲最宽15.5厘米,鼓最窄15.5厘米,鼓最宽16厘米。钮钟仿青铜钮钟造型而成。中空,舞部平,钟身合瓦形,于部平。顶面置梯形钮,舞部刻云雷纹,钲部前后两面每面置18枚乳钉,篆部饰弦纹,内有云雷纹,鼓上部饰戳印的圆圈纹,下部光素无纹饰。灰白色胎,内外均施青釉,釉色青中泛黄。浙江德清县亭子桥窑址曾出土同类器。青铜钮钟是商、周时期重要礼仪乐器,与大小不同的甬钟、镈钟等组合悬挂在特制的木架上,称作编钟,用木槌击秦,原始瓷钮钟系仿青铜乐器,在战国越国大墓中被用作明器。

原始瓷青釉戳 印云雷纹镇。战国。高9.5厘米,腹径13.5厘米,底径8.9厘米。镇 呈馒头状。隆顶,圆鼓腹,底口内敛,底部开敝,中空,顶部中心置一半环形状。灰白色胎,施青黄色釉,腹部戳印云雷纹。镇在古代为压席之物,放置在竹编或草编的坐席四角,以防席角和席边卷起。多为青铜制品。原始瓷镇只发现于浙江北部和江苏南部地区春秋晚期至战国越国墓葬,大小墓葬都有出土,出土数量多寡不一,少者仅两件,多者达数十甚至上百件。往往大型墓葬出土数量多,并以原始青瓷和硬陶制品为多见;小型墓葬出土数量少,并且多是质地松软的泥质陶。原始青瓷镇应与常见于古越族墓中的仿青铜陶质或原始瓷礼乐器一样,均模仿青铜器造型,是专门用于丧葬的礼器。

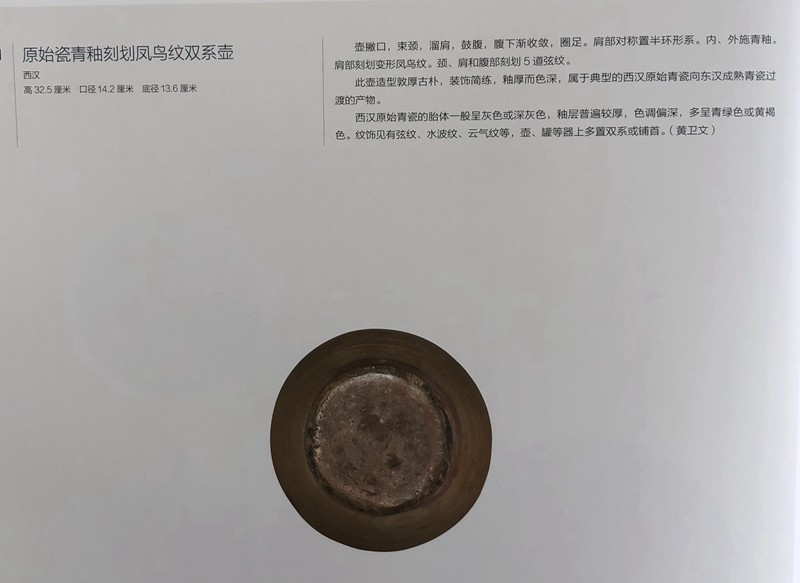

原始瓷青釉刻划凤鸟纹双系壶。西汉。高32.5厘米,口径14.2厘米,底径13.6厘米。壶撇口,束颈,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,圈足。肩部对称置半环形系。内、外篱青釉。肩部刻划变形凤鸟纹。颈、肩和腹部刻划5道弦纹。此壶造型敦厚古朴,装饰简练,釉厚而色深,属于典型的西汉原始青瓷向东汉成熟青瓷过渡的产物。西汉原始青瓷的胎体一般呈灰色或深灰色,釉层普遍较厚,色调偏深,多呈青绿色或黄褐色。纹饰见有弦纹、水波纹、云气纹等,壶、罐等器上多置双系或铺首。

原始瓷青釉刻划凤鸟纹双系罐。西汉。高31.5厘米,口径8.3厘米,底径16.5厘米。罐敛口,宽平沿,圆球形腹,腹下渐收敛,平底微上凹。肩部对称置兽面纹双系,双系竖立,系面有横“S”形贴饰。灰白色胎,胎质细腻致密。外壁上半部施青黄色釉,下半部露胎,胎体表面呈红褐 色。上半部被凸起的3道凸弦纹分成3个区间,上两个区间内刻划凤鸟纹。此罐形体饱满,纹饰线条流畅,堪称西汉原始青瓷的代表作,陕西西安市南郊曲江空军印刷厂基建工地:西汉建始三年(公元30年)墓出土过类似器物。凤鸟纹系陶瓷装饰的传统纹饰之一。凤是远古传说中“出于东方君子之国”的神鸟,是远古氏族图腾之一。其形象神秘奇异,最早出现在新石器时代彩陶上,后来陶瓷上曾大量使用。

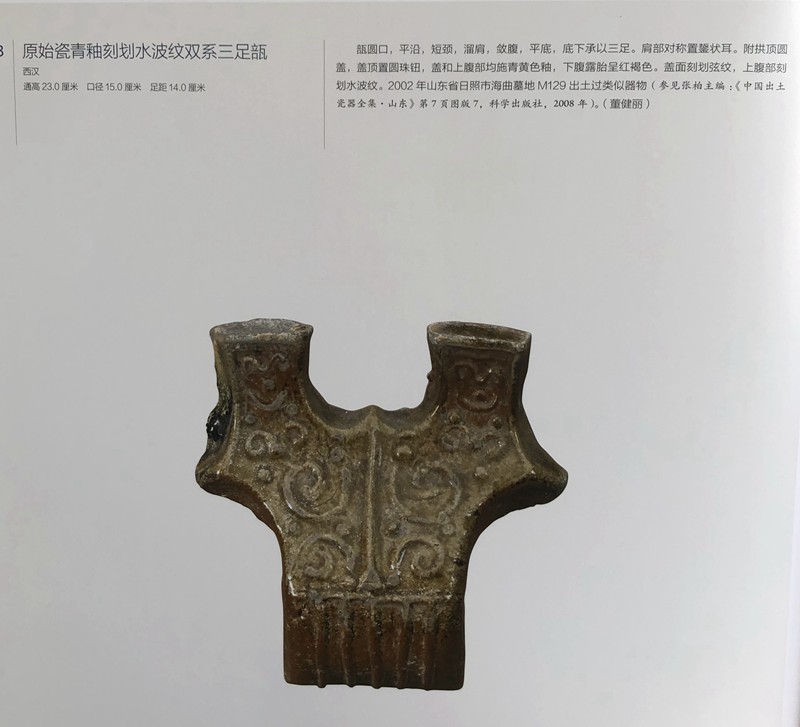

原始瓷青釉刻划水波纹双系三足瓿。西汉。通高23厘米,口径15厘米,足距14厘米。瓿圆口,平沿,短颈,溜肩,敛腹,平底,底下承以三足。肩部对称置鋬状耳。附拱顶圆盖,盖顶置圆珠钮,盖和上腹部均施青黄色釉,下腹露胎呈红褐色。盖面刻划弦纹,上腹部刻划水波纹。2002年山东日照市海曲墓地M129出土过类似器物。

上述资料来源于“北京故宫博物院相关资料”进行整理而成,目的是进一步扩大宣传,有不对的地方敬请指正。

吴俊辉与大师罗国新在探讨、交流。

惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆艺术顾问:吴俊辉

2022年1月27日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2024-08-12

-

2020-05-28

热点资讯