唐代湖南岳州窑和长沙窑、江西洪州窑、安徽寿州窑,河南巩县窑、陕西耀州窑和鼎窑等,均为称誉一时的著名陶瓷窑场。所烧造 陶瓷品种青瓷、白瓷、黑釉瓷、茶叶末釉瓷、釉下彩绘和低温铅釉陶等。特别是釉下彩绘的大量烧造,为瓷器装饰开辟了一条新的途径。釉下彩系指先在成型的坯体上用彩料描绘图案纹饰、施透明釉后入窑经高温一次烧成的装饰技法。早在三国(吴)时我国南方已开始烧造青釉下彩瓷器。唐代浙江越窑、湖南长沙窑、四川邛崃窑等均曾烧造过青釉釉下彩瓷器,尤以长沙窑最为著名,产量也最大,产品行销海内外。1998年在印度尼西亚勿里洞岛海域发现的“黑石号”沉船中,打捞出6万多件中国唐代瓷器,有5万多件长沙窑瓷器,其中即包括大量釉下彩青瓷。

长沙窑青釉彩绘花鸟图执壶。唐。高21.7厘米,口径11.2厘米,足径12.2厘米。执壶撇口,束颈,瓜棱形长圆腹,饼形实足、平底。肩一侧置六棱形短流,另一侧颈、腹之间置曲柄。内、外施青釉。腹部以褐 彩勾描1株花草和1只鸟,鸟的轮廓线内填涂绿彩。唐代长沙窑大量烧造彩绘瓷器具有重要意义,它突破了青瓷的单一釉色,丰富了唐代瓷器的装饰技术,开后世釉下彩瓷发展之先河。从大量实物观察,此类装饰的初期形式是单一的褐彩斑点,之后演变成精美的褐、绿彩斑点。长沙窑工匠除了擅长变化纹饰色彩外,还善于器物造型变化,创造出许多实用美观的器皿。特别是执壶(即注子)造型之多,在唐代瓷窑中堪称首屈一指。其口就有直口、洗口、喇叭口等之分;腹则有长腹、圆腹、瓜棱形腹、椭圆形腹、袋形腹等之 别;流则有方形、八棱形、直管形等;壶柄的款式也随壶身的改变而变化,开创一代新风。长沙窑遗址出土的执壶上经常书写”陈家美春酒“”酒温香浓“”自入新峰市,唯闻旧酒香“等题识,说明这类执壶是当时斟酒用的酒注。

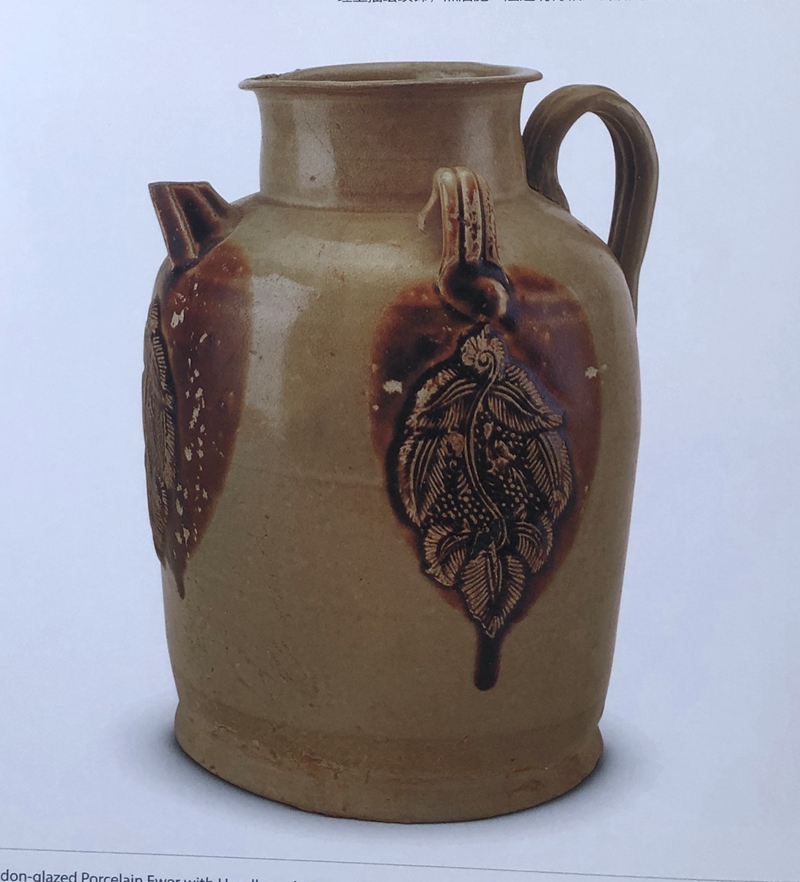

长沙窑青釉褐模印贴花椰枣纹执壶。唐。高22厘米,口径9.6厘米,足径14.5厘米。执壶撇口,阔颈,丰肩,鼓腹,腹下略内收,饼形实足,平底。内、外施青黄釉。外壁腹部以模印贴花技法装饰均匀分布的3组椰枣图,并在模印贴花部位涂抹酱褐色彩斑。形成3个稍有垂流的椭圆形斑块,突出了模印贴花的装饰效果。这种长沙窑青釉褐斑执壶,器形优美,通体施青釉,图案具有异国情调。此执壶造型和图案特殊,是唐代长沙窑烧造的外销产品。长沙窑瓷器的釉色种类较多,仅单色釉即有青釉、褐釉、黄釉、黑釉、灰白釉、绿釉、蓝釉等。模印贴花装饰是长沙窑瓷器的特色之一,出现于中唐偏晚,系在器物的系或腹上做局部装饰。其做法是先用模具印出装饰物,趁坯体末干时,把装饰物粘贴在坯体上,经施釉、涂彩后,再入窑经高温烧成。所贴花纹有鱼、双鸟、花朵、葡萄、狮子、宝塔、人物等。在瓷器”以青为尚“的唐代,勇于探索的长沙窑工匠师把毛笔描绘运用到瓷器装饰上,用毛笔藮彩料在生坯上描绘纹饰,然后施一层透明青釉入窑烧成。青釉褐 斑是长沙窑另一装饰品种。

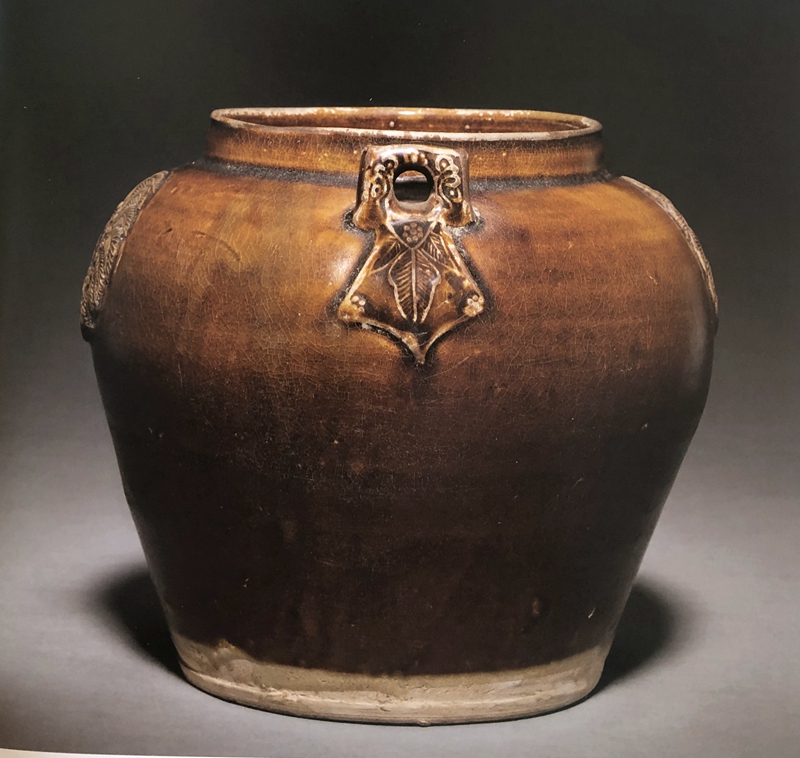

长沙窑褐釉模印贴花椰枣纹双系罐。唐。高19.2厘米,口径12.6厘米,足径14.2厘米。罐广口,圆唇,短颈,丰肩,鼓腹,腹下渐收,饼形实足,平底。肩部两侧对称置双系,系根部模印贴花三叶纹。肩部另两侧对称饰模印贴花团状椰枣纹。胎色灰白。内、外施褐色釉,外壁施釉不到底,釉面开有片纹,颈与肩和肩与系交接处积釉呈黑褐色。椰枣,学名海枣,别称“波斯枣“”伊拉克枣“等,为棕榈科刺葵乔木,高达数米至数十米,其果实呈长圆形,果肉肥厚,原产西亚和北非,是干热地区重要的果树作物之一。长沙窑瓷器上所饰具有异域特色的椰枣纹,体现了开放包容的唐王朝与西亚、北非地区的文化交流与融合。

长沙窑月白釉绿彩菱形纹长方枕。唐。高8.5厘米,面横16.6厘米,面纵10厘米,底横15.2厘米,底纵9.1厘米。枕呈长方体形,棱角呈圆弧状。枕背面一侧开有一出气孔。器身施月白釉,釉面开有细碎片纹,外壁近底处和外底无釉。枕面中部绘4个绿彩菱形纹,枕面四角、枕壁四周均绘一绿彩花叶纹。长沙窑是唐代主要烧造外销瓷的著名瓷窑,产品曾远销朝鲜半岛及日本、伊朗、东南亚、中东、非州等地区,为中外文化交流作出过重要贡献。

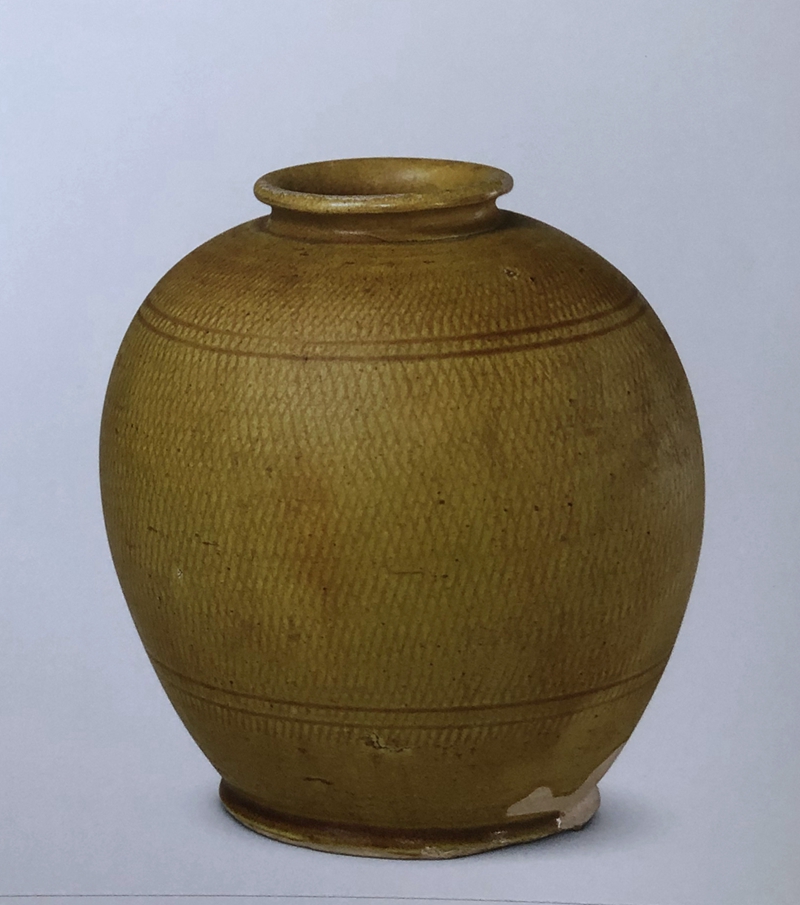

巩县窑黄釉跳刀席纹罐。唐。高15.7厘米,口径6.3厘米,足径9.3厘米。罐撇口,圆唇,短颈,丰肩,鼓腹,饼形实足,平底。灰白色胎,罩化妆土,施黄色釉,釉层较薄,局部有剥釉现象。外底露胎。通体施席纹,系采用“跳刀”技法所致。肩和近底处各刻划两道弦纹。唐代黄釉的着色剂为氧化铁,但分为以氧化钙为主要助熔剂的高温黄釉和以氧化铅为主要助熔剂的低温黄釉两种。烧造 高温黄釉的窑主要有安徽寿州窑、蕭县窑、河北曲阳窑、河南郏县窑等;烧造低温黄釉陶的窑主要有河南巩县窑和陕西耀州窑等。此罐造型浑厚饱满、釉面光润、釉色淡雅,从各方面特征看,应属于巩县窑产品。

巩县窑绞胎三足罐。唐。高11厘米,口径10.7厘米,足距15.8厘米。罐撇口,短束颈,溜肩,扁圆腹,腹下承以3只兽足状足。通体绞胎,以深、浅两种颜色的胎泥绞出木理纹样,并以团花形式表现,是绞胎器物中难得的佳作。三足罐是河南巩县(今曲谱义市)窑常见器型,其造型模仿唐代金银器,品种以三彩釉陶较为多见,此外,还见有白釉、黑釉、蓝釉等品种。绞胎工艺是用颜色各异的陶土或瓷土,分别制成不同泥色的泥料,然后将它们相互缠绕结合,制成新的泥料,再拉坯成型。其特点为坯体自然呈现因胎泥相互缠绕绞在一起而形成的各种纹理,给人以变化万千之感。

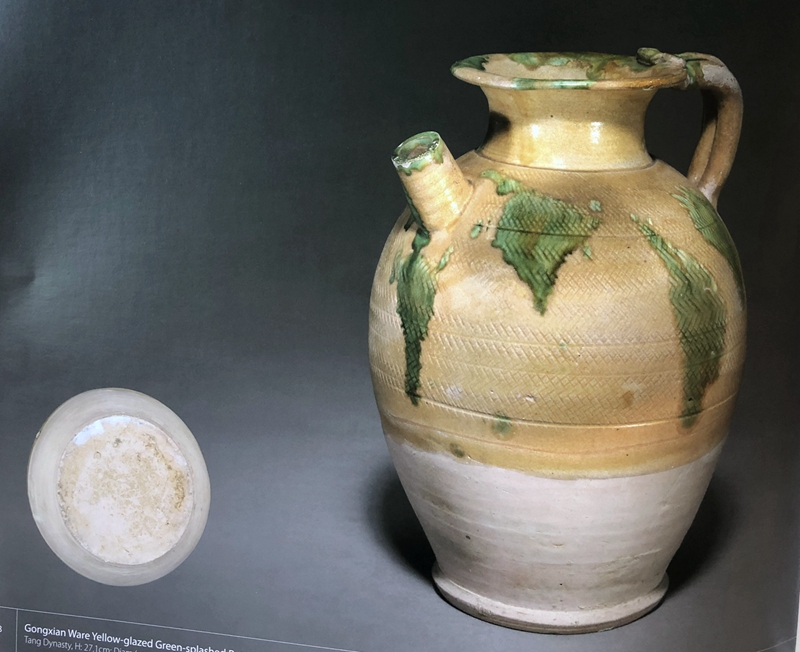

巩县窑黄地绿彩跳刀席纹执壶。唐。高27.1厘米,口径11.5厘米,足径11.6厘米。执壶撇口,短束颈,溜肩,鼓腹,腹下内收,饼形实足,足外壁外撇,平底。肩部一侧置短直流,流口平削,与之对应一侧的口、肩部置双股泥条作曲柄。粉白色胎。内、外施黄釉,外壁釉只施到自上而下三分之二处。口、柄、流、肩和腹上部饰不规则绿彩斑块。肩和腹上部满布“跳刀”技法装饰的席纹,席纹地上又横向刻划数道弦纹。通常认为陶瓷执壶盛行于唐中期至宋代,是由魏晋南北朝以来流行的鸡首壶或盘口壶演变而来。唐代早期,壶身矮胖,颈短,腹部浑圆饱满,短流,施釉不到底。晚唐、五代时期,壶身加长,颈部增高且略微变细,腹呈椭圆或瓜形,流与柄加长,显得轻盈秀丽。宋代壶身更趋瘦长,腹部以瓜棱形最为常见,流和柄变得更长。

耀州窑茶叶末釉执壶。唐。高17.6厘米,口径10.8厘米,足径9.1厘米。执壶撇口,短颈,溜肩,垂腹,饼形实足,平底。肩部一侧置短流,另一侧颈、肩之间置宽扁曲柄。内、外施茶叶末釉,釉层肥厚而润泽,外壁施釉不到底。唐代耀 州窑烧造陶瓷品种较丰富,见有青釉、白釉、黑釉、茶叶末釉、素胎黑釉花、白釉绿彩瓷和三彩釉陶等。耀州窑是我国历史上第一个批量烧造茶叶末釉瓷的瓷窑,茶叶末釉是一种铁氧化和氧化镁的结晶釉,细小的晶点恰似茶叶研成的细末,故称“茶叶末釉”。

岳州窑青釉葵口碗。唐。高8.1厘米,口径16.4厘米,足径8.3厘米。碗敝口,深弧腹,阔底,圈足。内、外施青釉,釉薄而不匀,釉色青中闪绿,釉面开有细碎片纹。外壁均匀分布压进的5道凹线,形成瓜棱装饰。岳州窑遗址位于湖南湘阴县城堤境一带,因唐代隶属于岳州管辖,故名“年由州窑”。唐代岳州窑瓷器一般胎壁较薄,釉色明亮,多采用支钉支烧法。

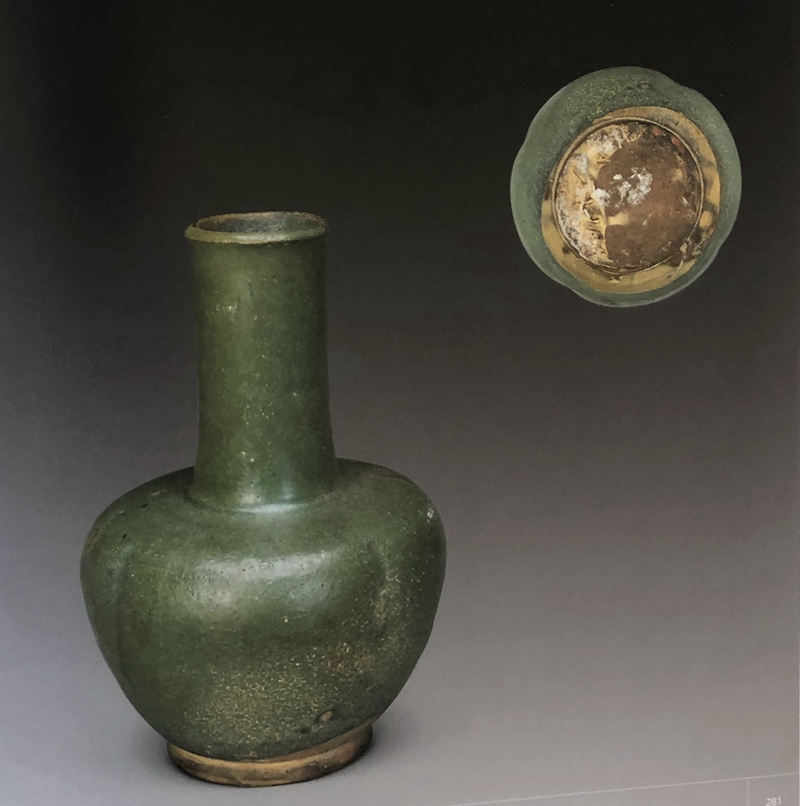

邛窑绿釉瓜棱瓶。唐。高13厘米,口径3.4厘米,足径5厘米。瓶唇口,长直颈,平折肩,鼓腹,腹下内收,圈足。腹部压有均匀分布的4条凹线,致使腹部呈瓜棱形。胎质较粗,胎色灰褐,外壁施淡黄色化妆土。内、外施绿釉,釉面乳浊感较强,外壁施釉不到底。“邛窑”是“邛崃窑”的简称,其遗址位于今四川省邛崃市,分布于固驿乡公义村、南河乡十方堂村、白鹤乡大鱼村、西桥乡西河村等地。通常认为邛窑约创烧于南朝时期,盛于唐、五代,至北宋逐渐衰落。唐、五代时期邛窑所产瓷器造型、釉色、装饰技法等均较之前有较大发展。

邛窑青釉褐 绿斑四系壶。唐。高16.6厘米,口径6.9厘米,足径8.7厘米。壶圆唇,直口,短颈,丰肩,鼓腹,腹下渐收敛,近底处微外撇,平底。肩部等距离置4个横系,其中一系下置短流。胎质较粗。内、外施青釉,外壁施釉不到底。口部施褐釉,肩和腹上部饰褐、绿相间的4个斑块。

邛窑绿釉灯盏。唐。高3.7厘米,口径13厘米,足径6.8厘米。灯盏直口,浅腹,下腹内折,饼形实足,平底。胎体厚重。内施绿釉,釉薄而失透,匀净无光泽。外壁 仅口部施绿釉,其下素胎无釉。邛窑灯盏颇显别致,常作成中空夹层,夹层内可注水降低油的热度,减少油因受热而发挥,以起到 省油的上的。唐代邛窑瓷器一般胎体较薄,胎色多种,以紫红色胎为主,还有灰色、土黄色、黄褐色等。胎中有分布均匀的细砂料。胎、釉之间往往施一层白色化妆土。瓷器品种有青釉、青釉褐绿斑、青釉褐绿彩绘等,与湖南长沙窑瓷器有共同之处。产品大致可归纳为生活用具、文具、玩具和各种瓷塑等。生活用具造型多样,见有碗、壶、洗、盘、瓶、罐等,不少器物具有鲜明的地方特色,在其他唐代瓷器产品中颇为少见。器物装饰简单,除青釉褐绿斑、褐绿彩绘外,以点彩装饰较为多见,或用褐点组成纹饰,或用褐彩点成一圈,中间点绿彩。也有用褐、绿两色斑点间隔排列组成纹饰者。

黄釉跳刀席纹双系执壶。唐。高14.2厘米,口径6.5厘米,足径9.4厘米。执壶撇口,束颈,平肩,鼓腹,腹下略收敛,饼形实足。肩部一侧置短流,流口平削,上刻5道弦纹,另一侧口、腹之间置曲柄,肩部另外两侧对称置双竖系。内、外施黄釉,外壁施釉不到底。肩部刻两道弦纹,腹部有以“跳刀”法装饰的席纹。近足处刻划3道弦纹。黄釉席纹执壶是唐代北方流行的酒器。此执壶造型饱满,体态稳重,堪称唐代执壶的代表作。

蓝釉刻弦纹碗。唐。高6.9厘米,口径16.8厘米,足径9.9厘米。碗撇口,深弧腹,圈足。腹部中间饰一道凸弦纹。胎色白中闪黄。内、外施蓝釉,外壁施釉不到底。此碗造型为西方金银器中较常见式样。由于金属具有良好的延展性,可采用部分捶揲再焊接的方式制作成器,而陶瓷器囿于材料质地的限制,通常采用在碗外壁制作凸弦纹来特意模仿金属焊接痕。河南偃师市唐代恭陵(687年)出土的蓝釉碗、陕西乾县永泰公主墓(706年)出土的绿釉碗和三彩碗等均与此碗式样相同。西安市南郊何家村唐代窑藏也出土过此式样银碗。

五代十国虽然历时不长,但这一时期的陶瓷制作技艺却很出色。无论是南方青瓷,还是北方 白瓷,均造型规整、胎薄质坚、釉面匀净。壶、罐的腹部常作成瓜棱形,盘、碗常作成花形或花口。越窑、耀州窑青瓷常以刻划花技法进行装饰,为宋代瓷器流行刻划花装饰奠定了基础。

定窑白釉穿带瓜棱瓶。五代。高23.5厘米,口径7.6厘米,足径10.1厘米。瓶撇口,圆唇,束颈,橄榄形瓜棱腹,外撇圈足。肩部和下腹部两侧均对称置半环形横系。胎质洁白,瓶内、外和圈足内均施白釉,釉质洁净,釉面光亮。圈足底边无釉。穿带瓶因器身两侧有供穿布带或绳索的系或孔而得名。

定窑白釉铺首耳双系罐。五代。高13.5厘米,口径8.7厘米,足径11厘米。罐撇口,圆唇,短束颈,溜肩,鼓腹,浅圈足。内、外施白釉,足底无釉。肩部两侧对称置半环形系,系下接铺首耳。肩部刻划两道弦纹。五代是定窑瓷业的快速发展时期,制瓷工艺比唐代更加精进。此罐系清代宫廷旧藏品,其造型挺拨,釉色洁白纯正,双系设计精巧,给人以端庄稳重之美感。

定窑白釉刻划莲瓣纹“官”字铭盖罐。五代。通高6.7厘米,口径5厘米,足径4.9厘米。罐敛口,扁圆腹,圈足。附弧顶圆盖,盖顶置莲茎钮。内、外施白釉,釉色白中泛青。外壁和盖均刻划莲瓣纹。外底刻划“官”字。此罐造型饱满、纹饰简洁明快,堪称定窑白瓷刻划花装饰发展初期的代表。五代定窑白瓷造型比晚唐增多,制作也更加精致,并开始出现简单的刻划花装饰。刻花和划花是在半干的坯体表面分别以竹、木、铁质的刀具或锥状、篦状工具,雕刻或浅划出图案纹饰,然后再施釉入窑焙烧。就装饰效果而言,刻花常见一侧浅的刀锋,立体感较强;划花线条纤细,婉转流畅。刻花与划花常结合使用,以刻花与众表现图案轮廓,再用划花刻画编辑部,全称刻划花。

定窑白釉刻划“官”字铭水丞。五代。高6.4厘米,口径5厘米,足径3.5厘米。水丞敛口,球形腹,圈足。内、外和圈足内皆施白釉,足端无釉。口边刻划两道弦纹,外底刻划行书体“官”字。晚唐、五代、北宋定窑瓷器上的“官”字款皆为刻划款,字体有行、楷、草数种,以行书体为多。这里的“官”应是“官样”之意,即是一种押记,表明是官府订烧之意。

定窑白釉刻划“官”字铭碗。五代。高6.6厘米,口径 17厘米,足径6厘米。碗敛口,深弧腹,浅圈足。内、外和圈足内均施白釉,釉色纯正。胎体轻薄,胎质洁白。外底中心刻划“官”字。一般认为,晚唐至北宋刻划“官”字铭的定窑瓷器,是当时定窑窑场中部分作坊被皇室或官府征用后,为防止产品与一般民用瓷器相混淆,而特意为之,以示区别。从实物看,刻划“官”字款瓷器的制作水平普遍高于同时期的一般民用瓷器。

定窑白釉刻划“易定”铭碗。五代。高6.8厘米,口径19.8厘米,足径7.3厘米。碗敝口,尖唇,斜直壁,圈足。胎体较薄,胎质细白。内、外的圈足内均施白釉,釉质莹润。外底刻划“易定”二字,字体瘦劲,笔画流畅,顿挫有力。关于“易定”的含义,目前学术界看法不一致。有学者从“易”是“阳“(繁体”陽”)的偏旁考虑,认为“易定”似可解释为“曲阳定瓷”。有学者从定窑在五代时期的制瓷规模及当时定窑发达的商品贸易着眼,借助于《荀子.正名》“易者,以一易一”的解释,认为“易定”可理解为“用来交易的定瓷’。也有学者认为,”易定“与当时瓷器上的”官“字铭一样,也是定烧器物的一种标识。至于其含义,可作两种解释,即:一种解释是”易“姓人家,认为是达官贵人定烧器物的标识;另一种解释是”易‘州,是易州府“易定节度使’订烧器物的标识。与此解释相类似的还有现藏英国大维德基金会的”会稽“款定窑白釉盘,学术界基本认同”会稽“二字为吴越钱氏向定窑定烧器物的标识,因吴越钱氏统治的地区属于会稽郡。南方郡府可以向定窑定烧瓷器,邻近地区的州府向定窑定烧瓷器似乎更在情理之中。可见,不论是易姓达官贵人,还是易州官府,将”易定‘理解为定烧器物的标识或许更命理。

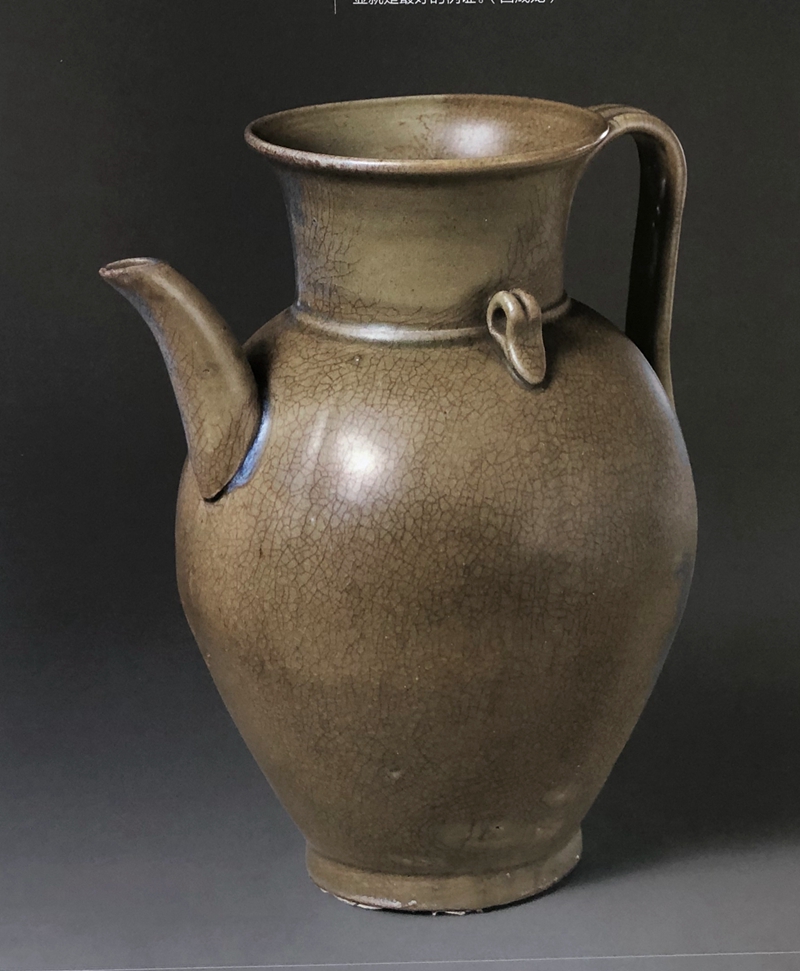

越窑青釉双系执壶。五代。高19.7厘米,口径9.7厘米,足径7.6厘米。执壶撇口,束颈,溜肩,橄榄形5瓣瓜棱腹,浅圈足。肩部一侧置弯流,与之相对一侧口、肩之间置曲柄。肩部另两侧对称置双股泥条做成的环形竖系。执壶内、外和圈足内均施青釉,釉面开细碎片纹,壶流的根部积釉处产生窑变现象。经过对唐、五代墓葬出土陶瓷执壶进行对比研究后可以发现,与唐代执壶相比,五代执壶的构造更趋合理,特别是的腹部变得瘦长,流亦明显加长,使执壶更趋于实用,这件青釉执壶就是最好的例证。

越窑青釉鸟式杯。五代。高5.8厘米,口径7.3厘米,足径4.9厘米。杯模仿汉代铜器式样制作而成。口微敛,深弧腹,圈足较高且外撇。外壁一面塑贴一飞鸟,头部高出杯口,做展翅飞翔状。与之相对一侧置鸟尾作柄。内、外施青釉,釉色青绿微闪黄,釉面开有细小纹。鸟身刻划象征羽毛的线纹。此杯造型新颖别致,塑贴的鸟儿栩栩如生,既是一件实用器,又是一件可供观赏的艺术品,其独特的审美意趣耐人寻味。同类器物见于浙江省博物馆藏品。

越窑秘色瓷菱花口盘。五代。高2.1厘米,口径17厘米,底径5厘米。盘呈5瓣菱花形。敝口,浅斜腹,平底。内、外施青釉,釉质莹亮。外底有支烧痕。花口盘造型受同时期金银器影响,自唐代中晚期开始流行,至五代最为盛行。五代时期有5瓣、6瓣甚至10瓣花口的盘,较唐代瓷盘式样更加丰富。

潮州窑青釉四系夹耳盖罐。五代。通高18.6厘米,口径7.2厘米,足径8.2厘米。罐直口,丰肩,鼓腹,腹下渐收敛,圈足。肩部两侧对称置带圆孔的双方形系,另两侧对称置带圆孔的方形系。附弧顶直口圆盖,盖两侧对称置带孔的板片。内、外施青釉,釉面开细小片纹。此罐是1954年广东省石马村五代十国时期南汉皇帝刘晟墓出土的4件夹耳盖罐之一。通常认为,夹耳罐的设计取自南方木桶式样,罐肩部两侧对称置一对带孔的方形系,盖两侧对称置带孔的板片,盖扣合后,盖上伸出的带孔的板片夹于肩上双系之间,两端均可穿孔系绳以固定罐盖,构思巧妙。夹耳盖罐在五代时期的江南地区较为流行。

潮州窑青釉四系盖罐。五代。通高18.4厘米,口径7.4厘米,足径7.9厘米。罐直口,短颈,溜肩,鼓腹,腹下收敛,平底。附拱顶直边圆盖,盖顶置花苞状钮。肩部均匀置4个半环形横系。内、外施青釉,釉的玻璃质感较强,釉面开有片纹。此罐1954年出土于五代十国时期南汉皇帝刘晟墓。该墓出土物品中有大小青瓷罐共计28件,此批青瓷的发现,为研究广东地区五代十国时期瓷器生产提供了重要实物资料。

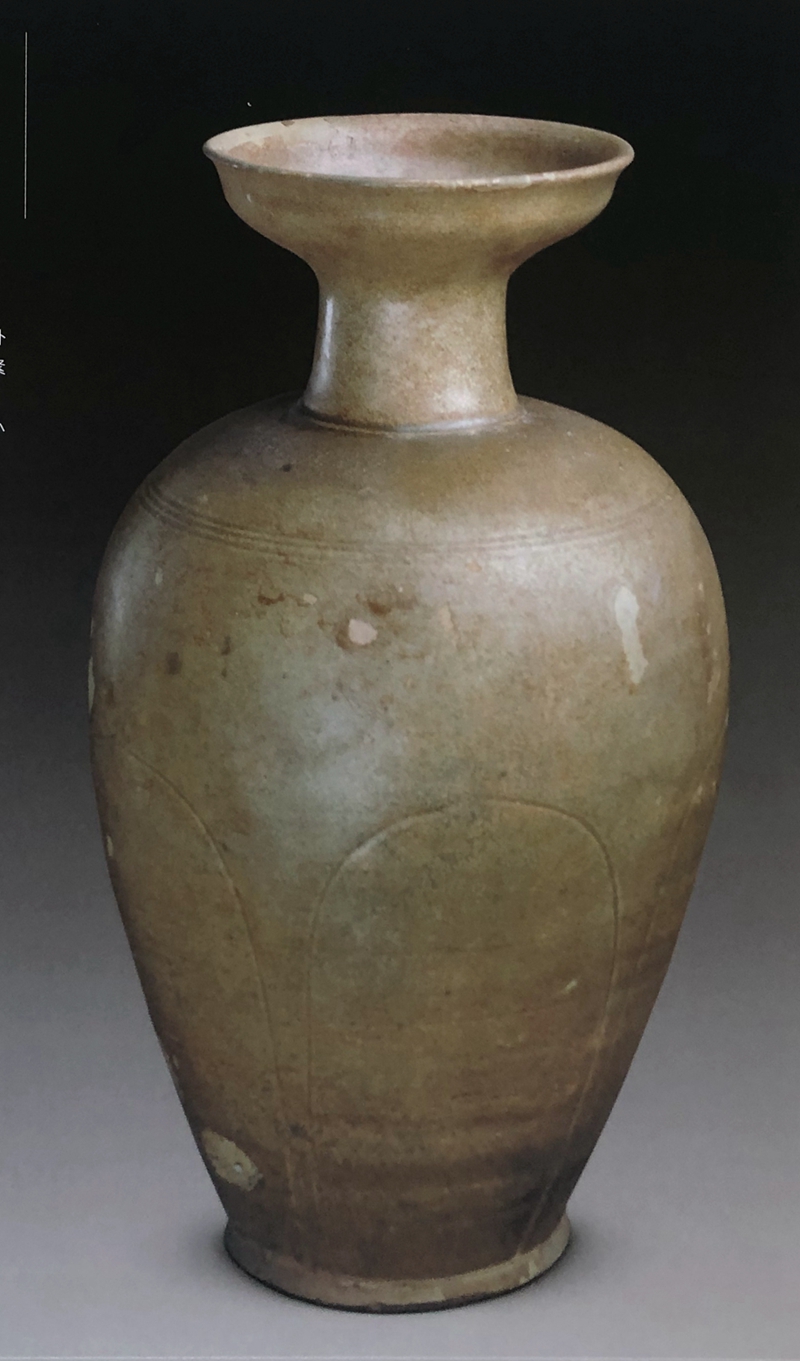

岳州窑青釉刻划莲瓣纹盘口瓶。五代。高30.3厘米,口径11.6厘米,足径9.1厘米。瓶盘口,短颈,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,圈足外撇。内、外施釉,釉色呈青黄色,釉层较薄,釉面开细碎片纹。胎釉结合不够紧密,釉面有剥落。肩部刻划3道弦纹,下腹部刻划仰莲瓣纹。五代时期岳州窑青瓷上常见刻划莲瓣纹装饰。所产青瓷以小件盘、碗较为多见,类似这种形体较大的盘口瓶较少见。

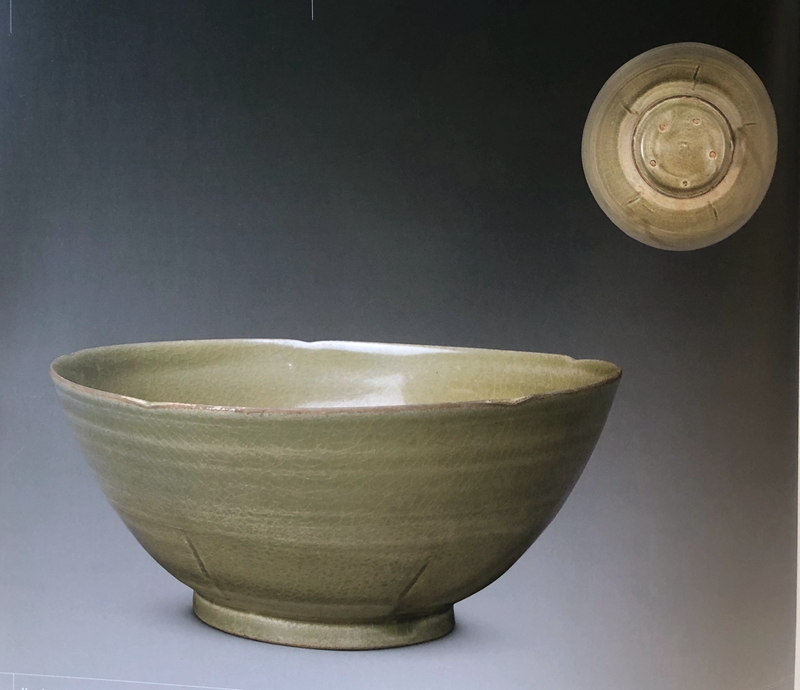

岳州窑青釉葵口碗。五代。高7.5厘米,口径17.8厘米,足径8厘米。碗敝口,深弧腹,圈足。内、外施满釉,釉色青中闪绿,釉面开有细碎片纹。外底有5个支烧钉痕。5瓣葵口,腹下部对应口沿5个缺口各压进一道凹线。科学检测的结果表明,岳州窑青瓷所施青釉是一种氧化钙铭含量较高的石灰釉,这种釉在还原气氛下烧成时,如果掌握得好,便会呈现纯正的青色,如果还原气氛控制得不好,就会呈现深浅不一的青黄色。

耀州窑青釉葵口式碗。五代。高7.5厘米,口径19.2厘米,足径7.2厘米。碗呈5瓣葵花式。敝口,深斜腹,浅圈足。外壁与口沿缺口对应处均压进凹线。内、外施青釉,釉层较薄,釉面玻璃质感较强并开有细碎片纹。足部粘有垫烧砂粒。此碗造型釉面匀净,反映出五代时期耀州窑青瓷的时代风格。位于今陕西省铜川市的耀州窑,早在唐代即开始烧造陶瓷,当时所烧造陶瓷品种较丰富,至五代时期则几乎只烧造青瓷一个品种,产品质量比唐代有较大提高。

商代到汉代属于瓷器的发展成熟期,与陶器区别不大。汉代到唐代出现了真正意义上的瓷器,但是一般是单色青瓷,有所谓的秘色瓷。唐代开始,瓷器的辉煌时代来临了,主要还是单色,俗称南青北白长沙彩,北方邢窑,南方越窑为代表;长沙窑是位于湖南长沙的唐代民窑,烧造了中国最早一批比较复杂的彩瓷。

陶瓷,在中国的历史长河,甚至是国外的历史足迹中,都是无比耀眼的存在。中国的陶瓷文化在某些阶段,会特别得让人瞩目。

到此,通过线上学习浏览的形式,“陶瓷溯源”篇系列暂告完成。供大家欣赏、学习,如有不对之处敬请指正。

惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆艺术顾问:吴俊辉

编辑:张旋

2022年3月23日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2024-08-12

-

2020-05-28

热点资讯