彩绘陶系指在已烧成的陶器上用天然矿物颜料描绘纹饰后不再入窑焙烧的陶器。早在新石器时代的一些遗址里已有发现,战国、秦、汉时期兴盛。一般是在灰陶上施彩,造型多为尊、壶、鼎、仓、俑等明器,所施彩色有红、赫、褐、黄、绿、青、白、紫等,纹饰多模仿同时期漆器上的纹饰,以云气、旋涡、龙凤、“四灵”纹等较为多见。低温铅釉陶器亦属于陪葬用明器。最早出现于西汉时期陕西关中地区,东汉时期盛行于全国各地。釉色主要有黄、绿两种,分别以三氧化二铁和氧化铜作呈色剂,均以氧化铅作助焙剂,烧成温度约为700C--900C,釉面光亮。造型多模仿同时期的漆器和青铜器,给人耳目一新之感。

灰陶刻划水波纹鼎。西汉。通高21.5厘米,口径25厘米,足距16厘米。鼎敛口,斜肩,深腹,平底,下承以3只兽蹄形足。肩部对称置外撇耳。

灰陶博山炉。东汉。通高26厘米,口径14厘米,底径11厘米。炉盖呈“山”形隆起,器身作豆形,细柄,柄中间起两道突棱,柄下接承盘,圈足。泥质灰陶,炉盖上镂刻三角形纹和羽纹。博山炉是熏炉式样之一,流行于汉晋时期。秦汉时期盛传东海有蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山,根据这一传说,遂将熏炉之盖设计成山形。宋代吕大临《考古图》首开博山炉著录之风,书中在收录的博山炉之后的按语中日:“象海中博山,下有盘贮汤,使润气蒸香,以象海之回环。”。东汉时期,此种博山炉流行于山东地区,反映了当地的神山信仰。

灰陶鸭尊。东汉。通高17.9厘米,口径8.2厘米。尊呈鸭形。鸭颈上扬,腹饱满,双脚稳立,作展翅鸣叫状。附圆盖。泥质灰陶。从构造一看,此尊巧妙利用鸭子的各个部位,在背部开孔,孔上有盖,腹部中空,鸭嘴作流,以利于盛酒 和倒酒。这种设计颇为巧妙,不但密封性好,而且可防止污染,既实用又美观,充分体现出当时人的聪明才智。此鸭尊造型来源于周代的青铜鸭尊,随着时代的变迁,汉代的灰陶鸭尊已退去用作祭祀的神秘光环,成为实用酒器或水器。此尊出土山西兴县齐家沟。

彩绘灰陶云气纹铺首耳壶。西汉。高54厘米,口径19厘米,腹径65厘米,足径19厘米。壶灰陶质,撇口,束颈,溜肩,鼓腹,圈足。上腹部两侧对称置铺首耳。在灰黑色地上描绘白色云纹,云纹轮廓以红彩勾边。西汉时期彩绘陶上常见纹饰有旋涡纹、三角纹、水波纹、云纹、龙凤纹等,各种纹饰都按器物的不同形状和部位有选择地使用,形成色彩鲜艳、绚美华丽的画面。

彩绘灰陶凸刻龙凤纹带盖双系壶。西汉。通高64厘米,口径21厘米,足径24厘米。壶灰陶质。撇口,束颈,溜肩,圆腹,高圈足。腹部对称置环形系。通体彩绘装饰。腹部以3道凸弦纹分成上下两个装饰带,上边装饰带凸刻龙、虎、朱雀相互追逐于流云间,施彩绚丽,线条流畅婉转,画面生动活泼。下边装饰带以彩绘缠枝花纹装饰。口沿下绘三角纹。颈部在三角纹内描绘云纹。圈足画3道弦纹。此彩绘陶壶施彩绚丽,所用彩料有红、绿、蓝、黑、白、黄等色,虽历经两千多年,却依然光彩夺目。彩绘陶始烧于新石器时代晚期,常用红、黑、黄、白、赫色等彩料在灰陶表面描绘纹饰。战国、秦汉时期是彩绘陶发展繁荣时期,无论南方还是北方,墓葬中常以彩绘陶壶、豆、盘、尊、鼎等陪葬。彩绘陶纹饰多模仿同时期漆器纹饰,色彩丰富,构图复杂,洋溢浪漫主义艺术魅力。

彩绘灰陶云气纹铺首耳钫。西汉。通高39.5厘米,口边长11.5厘米,足边长12.5厘米。钫方形,撇口,束颈,溜肩,鼓腹,高方圈足。附浅覆斗形盖。肩、腹交接处对称置铺首。泥质灰陶,表面磨光,以绿彩、红彩描绘纹饰,颈部、腹部绘云气纹,肩部、胫部绘菱形纹。钫系指方口大腹容器,用以盛酒 或粮食,盛行于战国中晚期至西汉,见有铜和陶制品。陶钫系模仿铜 钫制作而成。此陶钫造型端庄,纹饰优美,绘画笔触潇洒、活泼,具有韵律感。1972年湖南长沙市马王堆辛追墓出土有类似器物。

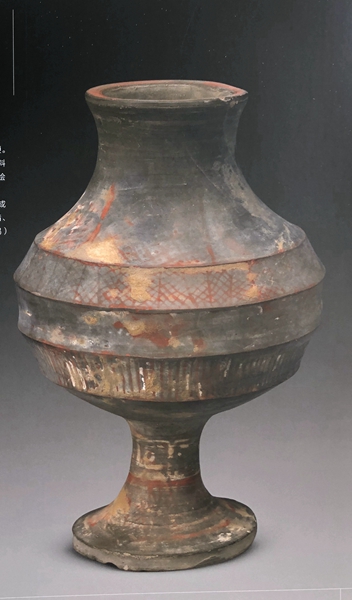

彩绘灰陶网格纹高足壶。西汉。高20厘米,口径6.7厘米,足径8厘米。壶撇口,束颈,鼓腹,腹下接高足。泥质灰陶,质地坚硬。器表磨光,腹部凸起4道弦纹。通体彩绘装饰。颈部和肩部绘斜角雷纹、网格纹,腹中部以红彩描绘网格纹,腹下部以红彩描绘竖条纹。西汉中叶以后彩绘陶生产开始兴盛,至迟在西汉末年已成为一种常规生产。两汉时期彩绘陶上的纹饰,见有羽人、狩猎、鸟兽、流云和几何纹等,以人物纹和鸟兽纹最为常见。

彩绘灰陶条带纹茧形壶。东汉。高29.1厘米,口径10.6厘米,腹径33.5厘米,足径18.6厘米。壶小口,短颈,茧形腹,圈足。因腹部呈蚕茧形,故名“茧形壶”。腹部以黑彩和粉红彩描条带纹,红彩为后加彩。茧形陶壶初为秦国所产,西汉延续烧造。当时除用作生活实用器外,传说可在战争时埋入地下,用以倾听远方敌军骑兵马蹄声,故俗称“听枕”。1949年以来,在陕西、河南、山西、江苏、甘肃等省出土一大批战国、西汉茧形陶壶,据粗略统计已公布者至少达200件以上。茧形壶经过了从无足向有圈足的发展。目前所知最有名的一件茧形陶壶,当属清代乾隆时期宫廷收藏的西汉黑陶茧形壶,现收藏于台北故宫博物院。乾隆皇帝分别于乾隆壬申(1752年)、乾隆癸已(1773年)、乾隆己酉(1789年)为其题诗。其中乾隆己酉年所题诗被宫廷造 办处匠师镌刻在壶腹一面。诗日:“出陶先越器,落叶起龙艘。自牖称纳约,为樽同戒饕。”

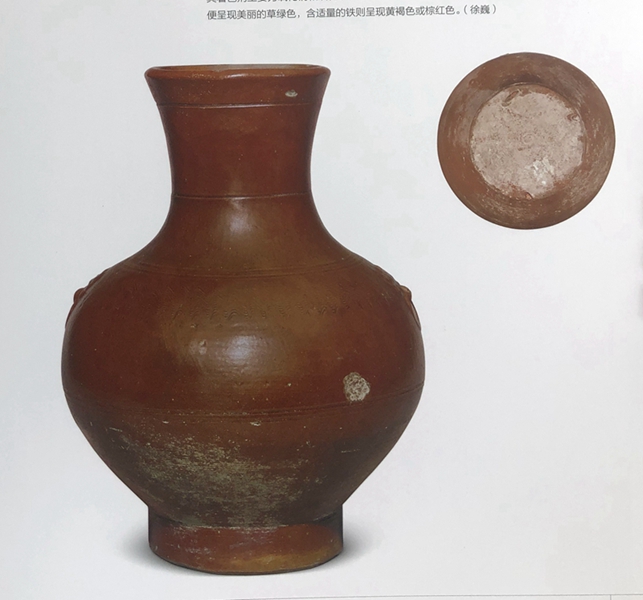

酱黄釉刻划水波纹铺首耳陶壶。西汉。高35.3厘米,口径13.5厘米,足径14.3厘米。壶撇口,束颈,溜肩,鼓腹,外撇实足。肩部对称置铺首耳。通体施酱黄色釉,肩部及局部各刻划两道弦纹,腹部刻划水波纹。釉色浓郁古朴,纹饰布局疏朗,描绘笔触粗简豪放,写意感较强,反映出当时崇尚朴实自然的艺术格调。此陶壶仿铜壶造型制作而成,釉层均匀,釉面光亮可鉴,纹饰具有汉代独特的装饰风格,体现出汉代釉陶艺术所取得的成就。汉代釉陶属于低温铅釉,多以绿、黄褐或棕红色为主,釉面光泽较强。科学测试结果表明其着色剂主要为氧化铜和氧化铁,在氧化气氛中经700C左右湿度焙烧而成 。釉中含适量的铜便呈现美丽的草绿色,含适量的铁则呈现黄褐色或棕红色。

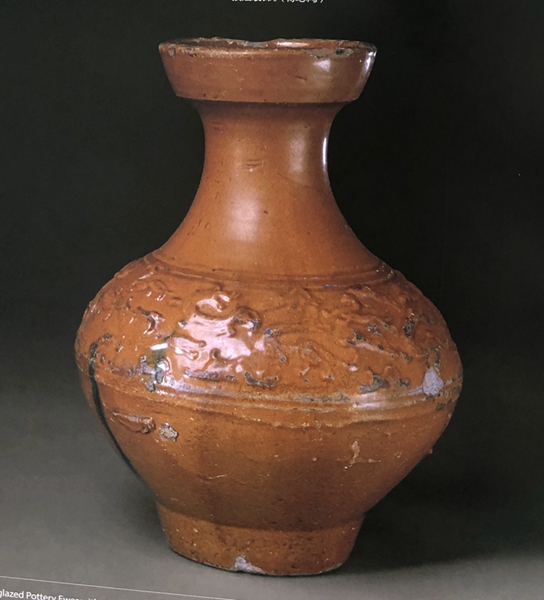

酱黄釉凸刻狩猎纹盘口陶壶。东汉。高31厘米,口径13.4厘米,足径11厘米。壶盘口,束颈,溜肩,鼓腹,腹下收敛,实足平底。内、外施酱黄色釉,釉面匀净光亮,上腹部在弦纹带内凸刻狩猎纹,林中有飞奔的龙、虎和羊等。狩猎也称“田猎”,源于先民的生产活动。后来统治者为了强化统治地位,把狩猎活动作为一种礼制固定下来,一年之中有4次大的狩猎活动,即春蒐、夏苗、秋狝和冬狩,在《周礼.夏官司马》中有详细记载。所谓“蒐”,即蒐索、搜索,系指打猎时要选择没有怀孕的禽兽,“苗”是指为庄稼除害兽,“狝'是杀的意思,其目的在于以杀而顺应秋气,“狩“意为围收。狩猎纹流行于战国至汉代工艺品上,反映了当时社会生活状况。汉代工艺品上多采用凸刻技法装饰。

黄釉绿彩云气纹盘口陶壶。东汉。高33.5厘米,口径15厘米,足径14厘米。壶盘口,束颈,溜肩,鼓腹,圈足。灰陶胎。通体施酱黄色釉,腹部以绿彩描绘云气纹。云气纹是汉代最具代表性的装饰题材。秦、汉社会神仙思想弥漫,企盼长生不老是人们普遍愿望,地位越尊崇、生活越优社裕,企盼感就超强烈。雄才大略者如秦皇汉武也曾百姓般寻仙访药,以求永生。神仙思想出现在工艺美术领域,则既有充满象征意味的神人瑞兽装饰,更有飘浮于神山琼岛、天上人间的云气纹。

酱黄釉陶犬。东汉。高42厘米,长46厘米,宽22厘米。犬呈侧身伏卧、昂首狂吠状。双耳竖起,眼睛凸出,张口露齿。通体施酱黄色釉。陶犬是东汉墓室中常见明器,常被摆设在房舍模型门前,起看家护院作用。此犬引颈狂吠双眼大睁,似在警觉周边的动静,陶工将犬忠实履行其职责的形象刻画得淋漓尽致。

绿釉陶犬。东汉。高29.7厘米,长28.5厘米,宽14厘米。犬作原地站立状。头大身短,双耳竖立,双目圆睁,凝视前方。其四肢虽短小,但却显得矫健有力,似听见远处声音而张嘴狂吠,露出的牙齿愈发增添其形象之凶猛可怕。此犬做工虽朴素,但形象刻画却异常生动,给人以自然写实之美感。

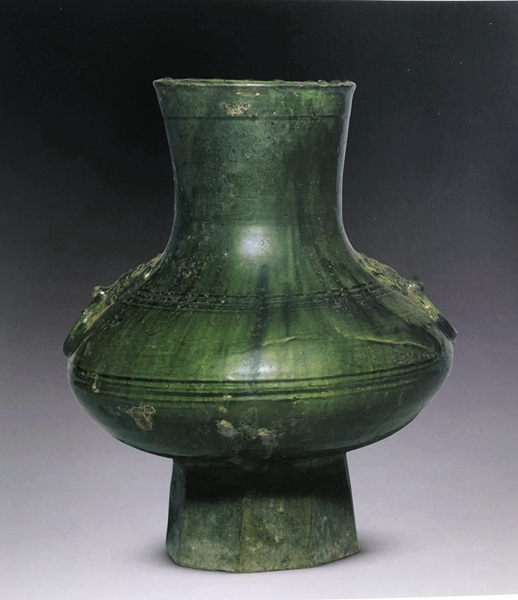

绿釉刻弦纹铺首耳陶壶。东汉。高39厘米,口径17.6厘米,足径17厘米。壶撇口,束颈,溜肩,扁圆腹,腹下承以外撇八方高圈足。肩部对称置铺首耳。胎呈土黄色。通体施低温铅绿釉,釉呈瓜皮绿色。腹部刻3道弦纹。造型模仿同时期的青铜器,属于随葬明器。秦、汉制陶工艺在继承西周,东周传统基础上,获得进一步发展,秦、汉陶器可分为两大类,一类是实用器,另一类是随葬明器。品种有灰陶、红陶和釉陶等。制作方法分轮制、模制和手制等,以轮制为主。铺首是古代门上所镅訵面。《说文》日 :“门扇环谓之铺首。'取其警觉性高,置于门上,一触即觉,具有保门禁严密的寓意。汉代 有以此饰门为风尚。门环原为加锁之用,初期只加圆铺于墓扉,意为坚固,后在此基础上增加装饰,更显美观。汉为其始,后来一直流传,成为定制。

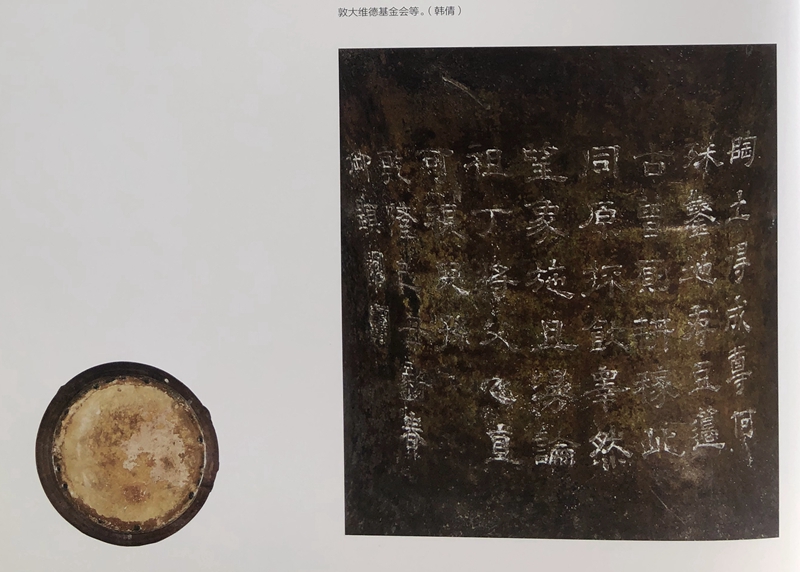

绿釉刻弦纹铺首陶壶。东汉。高42厘米,口径17.3厘米,足径19厘米。壶撇 口,束颈,斜肩 ,鼓腹,腹下收敛,下接高圈足。肩部两侧对称置铺首耳。灰陶胎,篱绿色低温铅釉。肩部刻弦纹。颈部镌刻乾隆皇帝御制诗,诗日:“陶土得成尊,何殊凿地存。豆笾古曾厕,耕稼此同原。抔饮睪然望,象施且漫论。祖丁将父乙,直可视儿孙“。句末”乾隆已丑新春御题“。古代皇室早有收藏陶瓷的传统,清代此风更盛。宫廷收藏的陶瓷器品类繁多、造型丰富、流传有序、自成体系。此壶即为清代宫廷藏品。乾隆摩挲把玩之际常有感而发,作诗吟咏。

绿釉刻狩猎铺首耳熊足陶樽。东汉。高14.5厘米,口径19.5厘米,足径18厘米。樽身呈筒形。直口,平底,下承以3只熊形足。通体施黄绿色低温铅釉。外壁中腰对称置铺首耳。口下和近底处各凸起1道弦纹,紧挨弦纹模印菱形方格纹,上下菱形方格纹之间刻狩猎纹内底中心皆戳印柿蒂纹,环以戳印的4个瓦当纹和4条鱼纹,瓦当纹和鱼纹相间排列。此樽系模仿汉代青铜樽造型制作而成,属于陪葬用明器。

绿釉刻弦纹熊足陶囷。东汉。通高24.5厘米,口径5.7厘米,足距7.6厘米。囷,指古代圆形粮仓。《荀子.荣辱篇.高注》曰:”圆曰囷,方曰仓。“这亦被考古资料所证实。秦、汉时期有自铭”囷“的陶器出土,如西安东郊汉墓出土过3件底下承以三足的筒形釉陶器,盖上有墨书”小麦囷“”白麦囷“和“黍粟囷“字样。陶囷多三五成群出土于汉代中小型墓葬,被用作随葬明器,既是财富的象征,亦是墓主人家庭出身、地位的一种特殊反映形式,体现出秦、汉时期人们的特质追求和精神神寄托。

绿釉刻弦纹龙首柄陶櫆。东汉。高6.6厘米,口横14厘米,口纵15.7厘米,底径7.5厘米。櫆方口,深弧腹,平底,口沿一侧置龙首柄,近口沿处刻一道弦纹。内、外施低温铅绿釉,釉面泛银白色盐类。外底无釉。櫆系日常用具。此櫆系陪葬用明器。

中国素有“瓷国”之兴誉,英语中的china既指中国,亦指瓷器,由此可见中国瓷器在世界上影响之深远。一般来说,瓷器的成功烧造必须同时具备三个条件:一是使用瓷土;二是烧成温度达到1200C以上;三是器物表面施以高温釉。关于中国瓷器发明于何时?学术界众说纷纭,最终借助现代科学技术手段进行物理、化学指标检测,文物博物馆界和科技界的专家一致同意将瓷器(青瓷)发明的时间定在东汉,这是以考古发掘资料和科学检测数据为依据而得出的。

瓷器自东汉时期在南方普遍出现以后,以其耐高温、易清洗、美观雅致等优点,受到人们普遍喜爱。至三国、两晋、南北朝时期,我国瓷器烧造获得很大发展,主要表现在制瓷区域由南方扩大到北方,胎釉质量得到进一步提高,造型式样日益增多,装饰方法和装饰题材愈加丰富,烧造技术亦更加成熟。

1976年,考古工作者曾在浙江省上虞县(今上虞市)发现东汉晚期青瓷窑址,科技工作者对出土瓷片进行科学检测的结果表明,其烧成温度已达1300C,显气孔率0.62%,吸水率0.28%等,这些数据表明,最迟在东汉晚期,我国已能普遍烧造基本符合现代标准的瓷器。东汉晚期 ,瓷器的烧造成功,在人类文明史上写下辉煌的一页,为后来瓷器的发展奠定了基础。

青釉堆塑动物五联罐。东汉。高46.5厘米,口径6.4厘米,底弃16.5厘米。罐主体为葫芦形。束腰,下腹呈橄榄形,平底。上腹围绕中心稍大的罐堆塑4个小罐,束腰处塑贴熊、龟和蜥蜴等。灰白色胎。外壁施青釉至下腹中部,往下有数道流釉。下腹刻划4道 弦纹。五联罐始烧于东汉,多出土于江南地区东汉墓,属于陪葬用明器。早期器型简单,很少见有堆塑物,后来,装饰日渐繁复,饰以很多堆塑的人物和动物。至西晋时期,发展成陪葬用谷仓罐。

婺州窑青釉刻弦纹双系盘口壶。东汉。高24.5厘米,口径11.5厘米,底径9厘米。壶盘口,束颈,溜肩,腹以下渐收敛,平底。肩部对称置半环形竖系。内、外施青釉,外壁施釉不到底。颈、肩部刻划水波纹,腹部刻密集弦纹。从造型和胎釉特征看,此壶是位于今浙江金华市的东汉婺州窑产品。浙江武义县三国(吴)晚期墓曾出土类似器物。这件青釉双系壶,胎体较薄,釉层匀净光洁,属于刚从原始瓷中脱离出来的质量更高一筹的青釉瓷,堪称我国最早的瓷器。婺州窑是我国古代著名青瓷窑之一,早在商代晚期即开始烧造原始瓷,至东汉晚期已能烧造真正意义上的青瓷。唐、宋时期,其瓷业生产达到高峰,此后一直延续烧造到 元、明时期瓷器烧造历史长达2700多年。窑址主要分布在浙江南部的金华、衢州、武义、兰溪一带,共发现600余处窑址。婺州窑瓷器胎釉质地的进化和造型、纹饰的演变,与同时代的越窑瓷器关系最为密切。2700多年来,婺州窑瓷器在胎、釉、装饰 等方面经历了逐步发展演变的过程,形成独特风格,并对其它窑场的陶瓷烧造产生过影响,在我国陶瓷发展史上占有重要地位。

青釉刻划花草纹人足樽。东汉。通高23厘米,口径17.7厘米,足距15厘米。樽呈圆筒形。平底,下承以3只人形足。附拱顶圆盖,盖面中心置半环形钮,外环以3个乳钉状钮。盖与樽身以子母口扣合。泥质灰白胎。原本通体施有青釉,但釉层严重剥落,几近全部露胎。盖面刻划水波纹和花叶纹,周壁刻划蕉叶纹,樽身上下各凸起2道弦纹,弦纹之间刻划花草纹。腹部对称置简化的乳钉衔环铺首。此樽出土于广州市东郊黄花岗。广州其他东汉晚期墓亦曾出土同类器物。此种樽的造型模仿自汉代青铜或青铜鎏金温酒樽。作为随葬明器的陶瓷樽,流行于汉、晋时期,品种有硬陶、灰陶、铅绿、黄釉陶、青瓷等,

青釉刻划菱形风格纹镂空簋。东汉。高18厘米,口径27.5厘米,足径16.8厘米。簋盘口,深弧腹,外撇圈足。附共顶置活环钮。口部有一周镂空。通体施青釉。盖面刻划花叶纹和三角纹,腹部刻划菱形风格纹。此簋出土于广州东郊三育路羊山东汉晚期墓。广州东郊其他东汉晚期墓亦曾出土同类器物。陶簋或瓷簋均属于盛器,其功能相当于大碗。

青釉镂空双系香熏。东汉。高20.5厘米,口径17厘米,底径15.5厘米。熏直口,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,平底上凹。内、外施青绿色釉,釉层较厚,釉面光亮。底部露胎呈黄褐色。肩部对称置半环形系,自肩至底,有规律地镂空8排圆孔,各排之间刻弦纹相隔。底部开有4个排列不规则的圆孔。此种香熏属于熏 香用具,三国(吴)墓出土有类似器物。有的香熏内还置有插管,插管中部有菱形镂空。

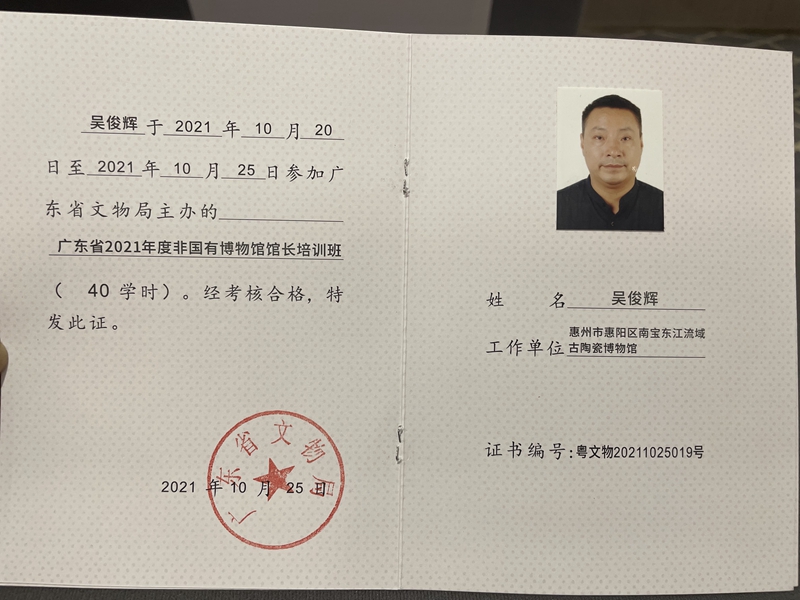

吴俊辉经营公司驻法国总部。

吴俊辉2021年11月19日至25日,参加”2021年度国家文物局举办的非国有博物馆馆长(广东)培训班”学习。

由于今年春节期间,广东省惠州市周边部分地区疫情仍有发生,为了进一步充分发挥博物馆的职能作用,在此通过线上学习浏览的形式,本人整理北京故宫博物院陶瓷馆改版后的部分藏品和内容,扩大宣传,供大家欣赏、学习,如有不对之处敬请指正。

惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆艺术顾问:吴俊辉

2022年2月7日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2024-08-12

-

2020-05-28

热点资讯