出现于夏、商之际的原始瓷,经过西周、春秋、战国、西汉的发展,至东汉已普遍成长为符合现代标准的成熟瓷器。三国、两晋、南北朝历时360年,陶瓷生产发展迅速,主要表现在南方制瓷技术明显提高,产区和规模不断扩大。瓷器品种主要为青瓷,也有少量黑釉瓷。器物造型以日常生活和随葬用盘、碗、壶、罐、槅、洗、谷仓、烛台、虎子、唾壶、熏炉、人物俑、动物俑等为主,产品各具地方特色。河南省安阳市北齐武平六年(575年)骠骑大将军范粹(548--575年)墓 出土的白瓷,是目前已知最早的白瓷,为隋、唐时期白瓷的发展奠定了基础。

浙江既是瓷器的发源地,也是三国、两晋时期瓷器生产的中心。这一时期的浙江瓷窑除大量烧造精美的青瓷外,还烧造少量黑釉瓷。浙江德清窑为著名的烧造黑釉瓷的窑场,产品釉色漆黑光亮,独具风格。同时期江苏、福建、江西、湖南、湖北和四川等省亦相继设立瓷窑,烧造各具地方特色的瓷器。

青釉戳印菱形风格纹双系罐。三国(吴)。高16厘米,口径17厘米,足径15.6厘米。罐 敛口,溜肩,鼓腹,外撇圈足。肩部两侧对称置双系。灰白色胎。内、外施青釉,釉色青中略泛黄。肩部和腹部戳印菱形风格纹和水波纹。1901年湖北鄂州三国墓出土有同类器。

青釉戳印菱形风格纹四系卣。三国(吴)。高23.7厘米,口径11.7厘米,足径16.4厘米。卣椭圆形敛口,梯形直领,窄平肩,椭圆腹,外撇圈足,底部上凹。灰白色胎。内、外施青釉,釉层薄而均净,肩部左右、前后对称置4个兽首系,并戳印联珠纹、菱形、网格纹和锯齿纹等。圈足外墙戳印菱形网格纹。此卣系浙江越窑早期制品。1984年安徽马鞍山市三国(吴)赤乌十二年(249年)朱然墓出土有同类器物。卣属于古代酒器。此卣造型模仿商、周青铜提梁卣,省去提梁。形体端庄,纹饰精美,所饰联珠纹和菱形网格纹均为三国至西晋浙江越窑青瓷上的流行纹饰。

青釉堆塑楼阁人物谷仓罐。西晋。通高46.8厘米,腹径28厘米,底径15厘米。谷仓罐 由上下两部分组成,上部由建筑、动物、人物三层堆塑装饰组成。第一层装饰为重檐庑殿式双层楼阁,楼阁四角各有一阙,正中间突起的四面楼阁为罐顶最高处,其中楼阁一面中心的一门与第二层、三层牌坊纵向相连。第二层中心牌坊周围塑贴一周栖居向上衔食的雀鸟。第三层牌坊周围塑贴一周形态各异的人物俑,或围坐交谈、或演奏乐器。罐口刻划一圈菱形纹,口沿下方间隔塑贴人物俑,下部罐身圆肩,鼓腹,平底。罐身中间有两条戳印圆点纹装饰带,装饰带中心均匀分布一周模印舞乐俑。整器堆塑模印装饰营造出人们庆祝舞乐的场景。该器通体施青釉,釉色青黄、施釉不及底。1972年郑巷五联克山西晋元康四年墓 曾出土过一件类似带纪年的越窑青瓷堆塑罐,现收藏余姚市文物保护管理所。

谷仓罐流行于三国(吴)、西晋时期,有陶、瓷制品。其雕塑复杂,楼阁、飞禽、走兽、舞乐杂技是其主要表现内容。其发展和演变伴随着古代佛教的传入与宗教建筑的发展而逐渐形成。作为明器,早期谷仓罐是对佛教窣堵坡建筑原型的崇拜和模仿,后期则逐渐着重表现豪门贵族生前居住的城堡式楼阁建筑以及奢华的生活场面。谷仓罐 上,常堆贴秦乐杂耍俑,场面热闹。这可能与当时浙江一带流行这一类技艺有关。东汉中期的谷仓罐较矮,表面多施青釉,釉层较薄,装饰简单。东汉晚期谷仓罐逐渐增高,三国(吴)晚期 至西晋早期,谷仓罐广口上大多增加塑有建筑群的方盖,颈部和肩部的殿宇几乎连成一体。汉代以来,随着西域胡人频繁入住东南沿海地区,这种变化自然也反映到 制瓷业中,胡人形象在瓷器上的点缀,除了单人胡俑以外,群体胡俑也常常出现在窣堵坡和塔式罐上。

青釉塑贴佛教像双系盘口壶。西晋。高17.6厘米,口径10.1厘米,底径8.5厘米。壶盘口,短颈,丰肩 ,鼓腹,腹下渐收敛,平底上凹。灰白色胎,胎质致密细腻。内、外施青黄色釉,外壁釉只施至腹下部。肩部对称置半环形系和塑贴佛教像。此盘口壶属于西晋浙江越窑产品。

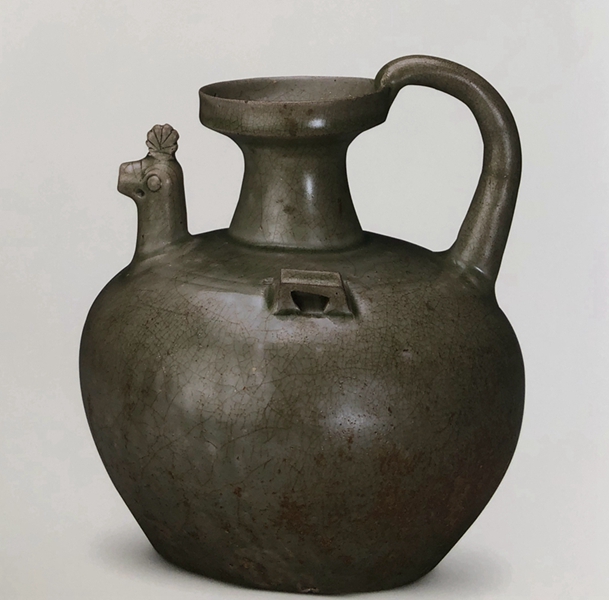

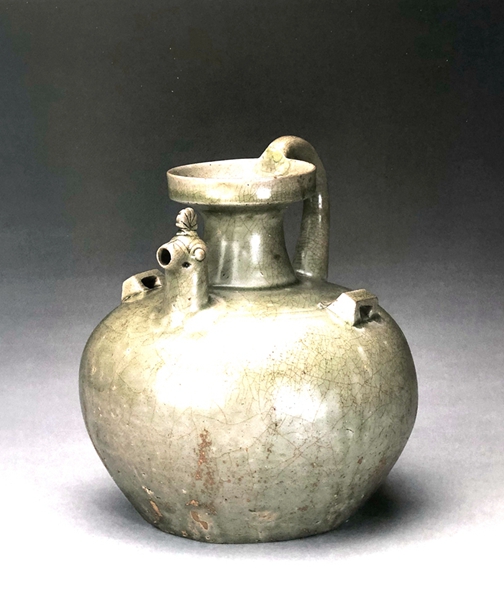

青釉双系盘口鸡首壶。西晋。高9厘米,口径4.5厘米,底径5.2厘米。壶盘口,短束颈,溜肩,鼓腹,腹下收敛,平底。外壁施青釉至腹下部形成泪痕状垂流。肩部一侧置鸡首,另一侧贴鸡尾,与鸡首、鸡尾呈“十”字交叉的肩部另两侧对称置双系。瓷质鸡首壶约出现于三国末年,流行于西晋至隋代,因壶肩部置鸡首而得名。烧造鸡首壶的窑口有越窑、瓯窑、婺州窑等。西晋时期鸡首壶的特点是腹较扁,颈较短,鸡首无颈,鸡尾短小。

青釉戳印菱形网格纹塑贴佛像三兽足洗。西晋。高9厘米,口径20.7厘米,足距15.7厘米。洗平折沿,深弧腹,平底上凹,下承以3只兽足。内、外施青色釉,釉面有侵蚀剥落现象。外壁模印菱形网格纹,菱形网格纹上、下戳印圆圈纹,菱形网格纹上模印塑贴佛像与铺首装饰。此洗属于西晋时期越窑产品,用佛像用为装饰,反映出当时佛教在中国的传播。

青釉镂空双系熏。西晋。高17.7厘米,口径 13.3厘米,足径14厘米。熏直口,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,实足,平底微上凹。胎质较粗而坚致,釉色青黄。罐口两侧对称置双系。肩部至腹部有规律的镂空4层圆孔,每层圆孔之间均隔以弦纹。三国、西晋青瓷多采用模印、塑贴、镂空等技法进行装饰,形成鲜明时代特点。

青釉镂空带托三足熏炉。西晋。高17厘米,口径2.3厘米,足径13厘米。熏炉由焚香炉和三足托盘组成。焚香炉呈花蕾状,中空,束颈、溜肩、鼓腹,炉壁镂空三层花叶形出烟孔,炉身镂出一门,炉底承以3只兽蹄形足。与底下三足托盘边烧在一起。托盘折沿,浅腹壁斜收,平底下承以三只兽蹄形足。整体施青釉,釉面匀净。燃烧时,把香料放在炉内,点燃后,清烟通过炉上的镂孔缕缕飘出。汉、晋时期的青瓷熏炉大多造型简单,通常由刻有若干出烟孔的圆形炉身和带托柱的托盘构成,造型也有模仿青铜博山炉者。

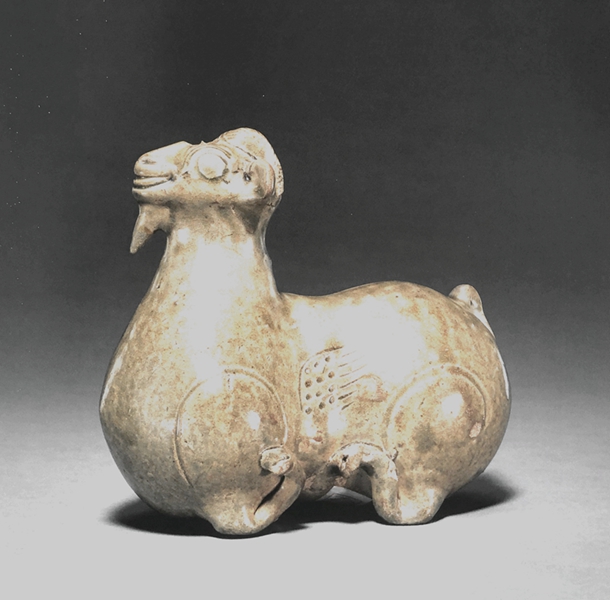

青釉羊形烛台。西晋。高16厘米,长8厘米,宽6.2厘米。羊呈伏卧状。身体肥硕,四足屈于腹下,昂首,双目远望,双角后卷,颔下有须,头顶开一圆孔以供插烛。通体施青釉,四腿弯膝着地处无釉。腹部两侧刻划羽翼,殿部贴附短尾。三国至东晋青瓷中常见动物造型。三国、西晋时期最为流行,以虎、羊、熊、鸽、蛙、狮、鸡、兔、神兽等最为常见,以羊形器最具物色。我国古代“羊”字与“祥”字想通,因此,羊被视作祥瑞动物,致使三国至东晋青瓷中屡见羊形器,且随着时代发展,羊的形象由胖大向瘦小发展。

青釉辟邪形烛台。西晋。高12厘米,长16厘米。辟邪造型似卧狮而带翼,昂首睁目,龇牙咧嘴,两耳竖立。背部置口微侈的圆形短插管。灰白色胎,通体施青釉,度部无釉。下颔贴饰蕉叶形胡须,背部和四肢毛发分别用刻划细密的线条和奔放的圆弧纹表现,腹部刻划双翼,尾部贴 塑蕉叶形尾。此烛台以雕塑、塑贴和刻划三者相结合的手法进行装饰,堪称集实用、玩赏于一体的佳作。西晋墓经常出土此种青釉辟邪,形象和纹饰大同小异。如1993年安徽省颖上县西十八里铺朱家岗西晋墓 曾出土同类器物。1974年山东省邹城市郭里镇独山村西晋永康二年(301年)刘宝墓也曾出土同类器。1971年湖北省鄂州市西山西晋墓亦曾出土同类器物。

青釉戳印圆圈纹人骑辟邪形烛台。西晋。高27.7厘米,长20厘米,宽11厘米。骑辟邪人头戴中空高帽,目视前方,骑于伏卧的狮形辟邪背上。辟邪龇牙咧嘴、怒目圆净。人脸刻划络腮胡须,人、辟邪身上均戳印圆圈纹。通体施青釉。此烛台是西晋时期浙江地区越窑制品,造型新颖,辟邪和人的形象均刻画生动,是西晋青瓷中较为少见的精品。2003年山东省临沂市洗砚池西晋墓曾出土同类器物。1956年湖北省武昌区钵孟山墓亦曾出土类似器物。辟邪系中国古代传说中的一种神兽,似狮而带翼。《急就篇》曰:“射鬾、辟邪除群凶。”唐代颜师古注曰:”射鬾、辟邪皆神兽名---辟邪、言能辟御妖邪也。”可见辟邪之意是驱走邪秽、祓除不祥。烛台做成辟邪形,倾注的就是古人的此种意愿。

青釉盘口唾壶。东晋。高14厘米,口径10厘米,足径8.5厘米。壶盘口,束颈,溜肩,垂腹,饼形实足。内、外满施青釉,外底有较大的支烧痕。唾壶又称“唾盂”,为古代贵族宴饮时盛放唾弃鱼骨或兽骨的容器,亦称“渣斗”“唾器”瓷质唾壶始烧自东汉、三国、两晋时期颇为流行。三国至西晋唾壶的造型多为撇口、扁腹、高圈足。东晋唾壶则渐成盘口、溜肩、垂腹、饼形实足。

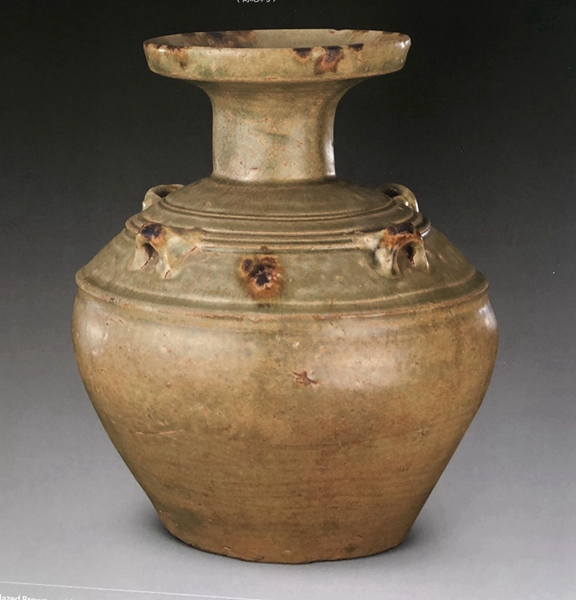

青釉褐斑双系盘口羊首壶。东晋。高23.8厘米,口径10.8厘米,底径10.8厘米。壶盘口,细颈,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,平底略上凹。肩部一侧置羊首形流,与之相对的一侧置连于口、肩的曲柄。肩部另外两侧对称置半环形横系。通体施青釉,釉面匀净。肩部暗划弦纹两道,壶口、羊首和双系上均涂点褐色斑点。东晋青釉和黑釉执壶以鸡首壶最为多见,羊首壶较少见,如此造型规整、釉面匀净、釉色美丽的羊首壶更是罕见。以涂点褐色斑点装饰的青瓷,始见于西晋晚期,流行于东晋时期,成为东晋青瓷的显著特征之一。这种装饰打破了长期以来原始瓷和青瓷上只施青釉的单调局面,使釉面增加色彩变化,给人耳目一新之 感。特别是在雕塑的动物上恰到 好处地使用褐斑装饰,可使物象更具神韵。

青釉双系盘口鸡首壶。东晋。高17厘米,口径7.5厘米,底径10.5厘米。壶盘口,束颈,丰肩,鼓腹下收,平底微上凹。肩部一侧置高冠、长颈鸡首流;另一侧口、肩之间置曲柄。肩两侧对称横置桥形系。浅灰色胎,胎质致密。内、外施青釉。肩部刻划两道弦纹。鸡作为一种主要家禽,在古代有特殊的消灾除凶作用,据汉代应邵《风俗通义》记载,鸡可以“御死辟恶”。三国以后,鸡的造型常在青瓷中出现,其中最多见的是壶上以鸡首作流。瓷质鸡首自三国出现以后,历经西晋、东晋、南北朝,至隋代仍有烧造。西晋鸡首壶较矮胖,且肩部一侧置无颈鸡首,另一侧象征性地贴以鸡尾;东晋鸡首壶则肩部一侧置有颈鸡首,另一侧以连在口、肩的曲柄代替鸡尾。这是两晋鸡首壶的主要区别。

青釉褐斑四系盘口壶。东晋。高20厘米,口径11.3厘米,底径10.1厘米。壶盘口,细颈,溜肩,鼓腹,腹下收敛,平底。肩部对称置4个横系,并刻划数道弦纹。通体施青釉,盘口、肩部和系上涂点褐斑。陶瓷器上的弦纹和轮制有密切的关系,既是一种美化手段,也是工艺上的需要,用它来为罐或壶的系、耳及铺首等装饰定位,可使粘贴在器物上的耳、系和铺首等高低一致。西晋晚期青瓷上出现的褐斑装饰,至东晋时颇为流行,系用氧化铁含量较高的彩料有意识涂点在器物上,然后经高温炼成。褐斑或随意涂点,或有一定规律性排列,取得较好装饰效果。

青釉褐斑四系盘口壶。东晋。高17.9厘米,口径8.4厘米,底径8.7厘米。壶盘口,束颈,溜肩,鼓腹,腹下收敛,平底。肩部对称置4个横系,并刻划弦纹,在盘口、肩部、腹部有规律地涂点褐斑,褐斑面积较大,罕见,为典型作品。

青釉圆槅。东晋。高4.5厘米,口径21.1厘米,底径22.6厘米。槅圆形,直口,浅腹,平底。外底有褐色支烧痕。内分九格,中心三等分,外周六等分。内、外施青釉。从此槅具有子口看,还应有与之配套的圆盖,惜已侠。瓷槅流行于六朝时期,且时代特征明显。三国、两晋时期的槅多呈长方形, 内分一大格八小格,初期是平底,稍后变为方圈足。东晋以后出现圆形槅,中心分三格,外环以六格或七格。南朝以后,圆形槅内格的数量减少。

德清窑黑釉双系盘口鸡首壶。东晋。高18厘米,口径7.9厘米,底径10厘米。壶盘口,束颈,溜肩,鼓腹,腹下收敛,平底上凹。肩部一侧置鸡首,另一侧口、腹之间置曲柄。肩部另外两侧对称置半环形横系。内、外施黑釉,外壁施釉不到底,釉薄处呈酱黄色。底部无釉,有5个较大的支烧钉痕。三国、两晋、南北朝时期,盘口壶的肩部常饰以动物头装饰,最常见的是鸡首,也有羊首,虎首等。随着时代发展,这类盘口壶也逐渐由胖向瘦高发展。这一时期德清窑、余杭窑不但烧造青釉鸡首壶,而且还烧造黑釉鸡首壶。

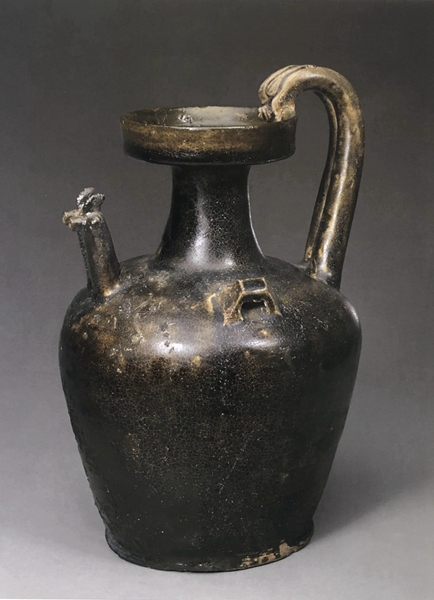

德清窑黑釉双系盘口双鸡首龙柄壶。东晋。高27厘米,口径9.8厘米,底径12厘米。壶盘口,束颈,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,平底。肩部一侧置双鸡首形流,相对一侧口、肩之间置龙首形柄,龙口紧衔壶口沿。肩部另两侧对称置“桥”形横系。内、外施黑釉,外底无釉。德清窑遗址位于今浙江德清县境内,东晋时期烧造青瓷和黑釉瓷,尤以烧造精美的黑釉瓷而著名。

南朝瓷器品种仍以青瓷为主。北朝瓷器品种有青釉、黑釉和白釉瓷等。由于南北方青瓷在配制青瓷胎、釉所用原料方面均有不同,使得两者呈色亦有区别。南方青瓷釉色青翠。北方青瓷玻璃质感较强。白瓷是北朝制瓷工匠的新发明,它的出现,不仅丰富了瓷器的釉色品种,而且为瓷器彩绘工艺的发展奠定了工艺基础。低温铅釉陶器在北朝时期获得进一步发展,一件器物上同时施两种色釉的现象更为多见,为后来唐三彩的出现奠定了基础。

南朝瓷器品种仍以青瓷为主。北朝瓷器品种有青釉、黑釉和白釉瓷等。由于南北方青瓷在配制青瓷胎、釉所用原料方面均有不同,使得两者呈色亦有区别。南方青瓷釉色青翠。北方青瓷玻璃质感较强。白瓷是北朝制瓷工匠的新发明,它的出现,不仅丰富了瓷器的釉色品种,而且为瓷器彩绘工艺的发展奠定了工艺基础。低温铅釉陶器在北朝时期获得进一步发展,一件器物上同时施两种色釉的现象更为多见,为后来唐三彩的出现奠定了基础。

青釉六系盘口瓶。南朝。高39.4厘米,口径14.7厘米,底径11.7厘米。瓶盘口,长束颈,溜肩,橄榄形腹,平底。肩部十字交叉分别对称置单系和双系。胎色灰白。内、外施青釉,釉色青中泛黄。南朝青瓷与以前青瓷相比,形体更趋于修长。此盘口瓶较东晋青釉盘口瓶的口部加大,颈亦增高,腹部亦变得更修长,给人以各部分比例协调、形体线条柔和之美感。

婺州窑青釉塑贴蟠龙纹四系盘口瓶。南朝。高55.5厘米,口径21厘米,底径13.5厘米。瓶盘口,束颈,溜肩,橄榄形腹,平底内凹。灰白色胎。内、外施青釉,釉色均匀。颈部至肩部塑贴两条蟠龙,蟠 龙形象生动。肩部对称置4个环形系。从造型、胎釉和装饰特征看,此盘口瓶应为南朝时期浙江婺州窑烧造。浙江武义地区南朝元嘉砖室墓曾出土同类器物。这件盘口瓶的颈、肩部塑贴蟠龙,说明至迟在南朝初期婺州窑瓷器上已开始装饰龙纹。所塑贴的双龙,体型扁平,背、腹部用指甲掐印半圆形鳞片,这是婺州窑青瓷所饰龙纹独有的风格。为制作如此大件瓷器,当时需采用口、颈、肩 、腹先分段拉坯成型;再粘接组合成整器,最后再粘贴双耳、塑贴双龙,制作工艺复杂,烧成难度亦较大。此件青釉盘口瓶的成功烧造表明婺州窑制瓷式匠早在距今约1500年前,已经成功掌握了浇造大件瓷器的技术。

青釉六系盖罐。南朝。通高22.5厘米,口径21.9厘米,底径14.5厘米。罐直口,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,近底处微外撇。肩部置8个桥形系,其中4个横置,4个竖置,并刻划两道弦纹。附直壁拱顶盖,盖顶置方形抓钮。内、外施青釉,釉的玻璃质感较强,有垂流现象。

青釉刻划忍冬纹双系单柄壶。南朝。高21.3厘米,口径11厘米,足径12厘米。壶口部出沿,短颈,溜肩,鼓腹,腹下收敛,底下接饼形实足。肩部两侧对称置半环形竖系;另两侧一侧置管状短流,与流相对一侧置一湾曲手柄。形体浑圆、饱满。胎体较厚重,呈灰白色。内、外均施青釉,釉层透明,玻璃质感较强,釉面开细碎片纹。壶通体刻划花装饰,纹饰共分3层,肩部和腹下分别为仰、覆莲瓣纹,仰、覆莲瓣纹之 间为忍 冬纹,纹饰之间以弦纹相隔。图案层次清晰,刻划技法娴熟。佛教自东汉传入我国后,至南北朝时期趋于兴盛,反映在瓷器装饰方面,这一时期瓷器上非常流行莲花、莲瓣、忍冬等纹饰,时代特征鲜明。

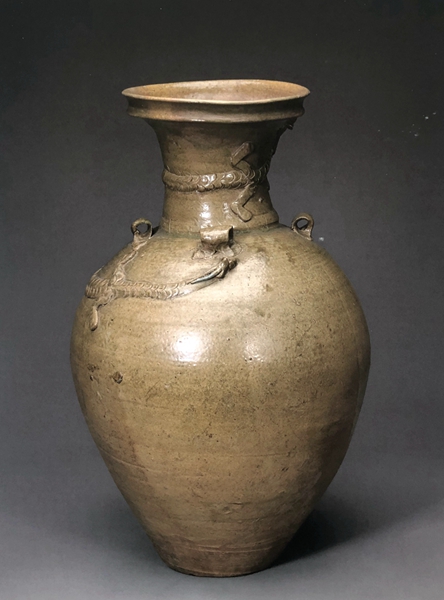

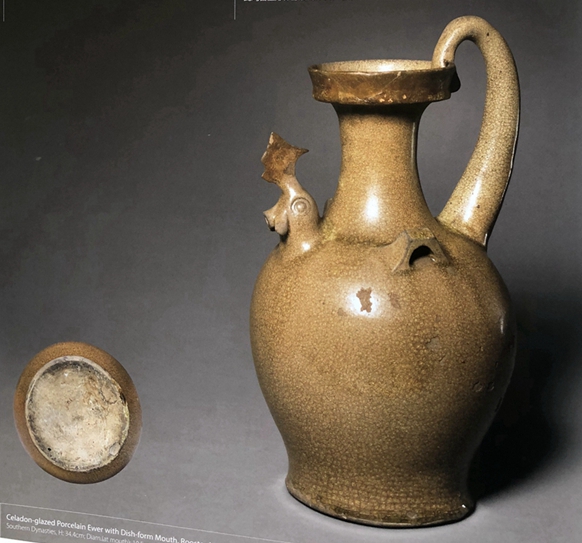

青釉双系盘口鸡首壶。南朝。高34.4厘米,口径10.5厘米,底径13.5厘米。壶盘口,束颈,溜肩,鼓腹,腹下收敛,底部一凹,外底有支烧痕。肩部一侧置鸡首形流,相对一侧口、肩之间置曲柄。肩部另外两侧对称置桥形系。内、外施青釉,有流釉现象,釉面开细片纹。南朝鸡首壶比以前的鸡首壶变得更加瘦高,鸡冠高耸,曲柄亦加长。此鸡首壶形体舒展而修长,堪称南朝青釉鸡首壶的代表作。

青釉刻划弦纹带托三足炉。南朝。高9厘米,炉口径9.8厘米,托盘底径15厘米。炉撇口,圆唇,深腹,下腹内折,平底。下承以3个兽蹄形足。三足与托连烧在一起。盘敝口,浅斜直壁,底平坦。胎色灰白。炉内、外和托盘内均施青釉,有聚釉现象,釉面光亮,开细碎片纹,承盘外壁口沿有流釉。炉外壁刻划两道弦纹。

青釉塑贴飞天团龙纹六系莲花尊。北朝。高66厘米,口径19.2厘米,足径20.6厘米。尊撇口,长束颈,鼓腹,腹下收敛,束胫,高足中空外撇。肩、颈相接处置6个由双股泥条做成的竖系。通体纹饰共11层。颈部3层,自上而下依次为塑贴的飞天、宝相花和团龙纹,纹饰之间以凸弦纹相隔。肩、腹部以塑贴加雕刻技法装饰主题纹饰,有三层覆莲瓣、两层仰莲瓣、一层菩提树叶。莲瓣肥硕,瓣尖翅起。胫部雕刻两层覆莲瓣,瓣尖亦翅起。通体施青釉,釉的玻璃质感较强,釉面有开片。圈足内素胎无釉。

此尊系1948年河北景县封氏、祖休墓 群出土的4件莲花尊之一。形体高大,气魄雄伟,集塑贴、模印、雕刻等多种装饰技法于一体,纹饰华缛精美,使人叹为观止。尊上的莲瓣、团花、飞天等装饰题材与南北朝时期盛行佛教文化的历史背景相吻合。科技工作者对这种青瓷进行化学分析的结果表明,其胎、釉的化学组成与南方青瓷不同,具有北方青瓷特点。该青釉莲花尊堪称北朝北方青瓷的杰出代表。

封氏、祖氏墓 群出土青釉莲花尊的收藏情况是:两件入藏故宫博物院,一件入藏中国国家博物馆,另一件入藏河北博物院。其中中国国家博物馆和河北博物院收藏的两件均附有原盖。

南北朝时期的青釉莲花尊在我国南北方均有出土,除了封氏、祖氏墓 群出土的4件以外,其他出土情况是:

1956年2月湖北武昌市何家大湾刘凯墓 出土一件。现藏中国国家博物馆。1956年8月湖北武昌市盂山南朝墓 出土一件,现藏湖北省博物馆。

1958年南京市宋家埂出土一件,现藏南京博物院。

1972年南京市 麒麟六外灵山梁代大墓出土一对,现藏南京市博物院。

1979年湖北武昌市 关山南朝墓出土一件,现藏武汉市博物馆。

1982年6月山东淄博市淄川区龙泉公社和庄大队北朝晚期墓出土一件,现山东省淄博市淄川区文化局。

还见有几件不明出土地点的南北朝时期的莲花尊,一件现藏美国堪萨斯城纳尔逊美术馆,一件现藏英国牛津大学阿什摩林博物馆。中国国家博物馆收藏一件。河南省鹤壁市博物馆也收藏一件北朝青釉莲花尊。

综合纪年墓出土青釉莲花尊分析,可以确定青釉莲花尊主要流行于南北朝中期至隋初,即公元5世纪中期至6世纪末的百余年间,尊的用途?不应简单地视为实用盛酒器,而应当是带有一定佛教意义的随葬用明器。

淮南窑青釉模印塑贴兽面纹四系罐。北朝。高17.7厘米,口径9.6厘米,足径9厘米。罐撇口,圆唇,短颈,溜肩,鼓腹,腹下收敛,下接饼形实足,腹中间饰一条凸起的弦纹,将罐 身等分为两部分。肩部对称置4个双股泥条做成的系,四系之间塑贴团花纹。其下饰凸起的弦纹。腹上部塑贴团花、草叶、兽面等相间排列的3种纹饰。灰白色胎,胎体厚重结实。内、外施青釉,外壁釉不到底,垂流现象较严重。釉的玻璃质感较强,釉面有细小开片。从此罐胎、釉特征看,应是安徽淮南窑产品。

黄釉绿彩刻划忍冬莲瓣纹四系罐。北朝。高23.5厘米,口径7.7厘米,足径8.4厘米。罐直口,短颈,溜肩,鼓腹,腹下渐收敛,下接饼形实足。肩部对称置4个半环形系,4系之 下刻忍冬纹,肩部刻数道弦纹,腹部刻覆莲瓣纹。外壁施黄釉至腹部,下部露胎。从肩至腹中部黄釉地上均匀分布8道绿彩。此罐1958年出土于河南省濮阳县北齐李云夫妇合葬墓。李云为北齐车骑大将军。据出土墓 志记载,李云葬于北齐后主武平七年(576年),由此可判断此罐烧造年代的下限。造型规整,胎质洁白,纹饰赋予其浓郁的佛教艺术气息。

黄釉模印胡人乐舞图双系扁瓶。北朝。高12.2厘米,口径3.1厘米,足径4.9厘米。瓶呈杏核形。撇 口,短颈,溜肩,鼓腹,腹下收敛,圈足。通体施褐绿色低温铅釉,釉层光亮。肩部两侧对称置叶形系,颈、肩相接处饰联珠纹。腹部前后两面均模印七人一组的胡人乐舞图。中间一人在莲蓬上翩翩起舞,右二人一弹竖琴、一打拍,左二人一弹奏琵琶、一打拍。空中还有两人,左吹横笛,右打拍。人物形象生动逼真。七人均深目高鼻,身穸窄袖长杉,腰间系带,足蹬长靴,属于当时西域人形象。此瓶反映了当时我国中原地区和西域少数民族文化大融合的历史背景,堪称研究我国古代乐舞的珍贵实物资料。1971年河南安阳市曾出土类似器物,现藏中国国家博物馆。

青釉塑贴人物纹凤首龙柄壶。北朝至隋。高41.3厘米,口径9.3厘米,足径10.2厘米。壶盖与壶口吻合成凤首状,使壶的整体看上去似一只挺立的凤鸟。壶柄塑成一直立龙形,龙口衔住壶的口沿,前肢撑于壶肩部,后肢立于喇叭形底座上,作窥视饮状。浅圈足。底中心有一圆孔与壶内想通。壶体以塑贴和刻划技法进行装饰。腹部塑贴主体纹饰两层,上为由联珠组成的6个圆形开光,开光内塑贴手舞足蹈的力士,下为6朵宝相花。口沿、颈、肩和胫部均装饰联珠、莲瓣、卷叶、垂叶纹等。各层纹饰之间均暗划弦纹相隔。此壶胎体厚重,釉层凝厚且玻璃质感较强,带有北朝以来北方青瓷特征。其装饰繁复,结构严谨,层次分明,洋溢着浓郁的异国情调。北朝至唐代,我国与西域各国经济、文化交流频繁,中亚、西亚地区的一种金属有盖鸟首壶传到我国。1983年宁夏回族固原县北周李贤墓(569年)曾出土一件鎏金银壶,高37.5厘米,腹部图案为希腊神话金苹果的故事,现收藏于宁夏固原博物馆。李贤为北周开国功臣。

据考证,此件鎏金银壶系萨珊时代中亚科特利亚地区制造,其形体完全采用萨珊王朝金银器风格,系由西域传入我国,当时被称作“胡瓶”。受西域工艺品影响所及,在北朝至唐代青瓷、白瓷和三彩釉陶中出现了凤首壶,其中以这件青釉凤首龙柄壶最为精美。此壶既汲取波斯萨珊王朝(226--642年)金银器的造型特点,又融入我国传统的龙凤装饰艺术,集塑贴、模印、刻花、划花等装饰技法于一体、体现了北朝至隋代钛镁合金瓷工匠的高超技艺。1980年河北省沧州市西郊第一砖厂曾出土一件类似的青釉龙柄壶。这类壶有学者认为是唐代。

吴俊辉在法国。

吴俊辉2021年10月30日被惠州市东平窑陶瓷艺术研究院聘请为“学术顾问”。

由于今年春节期间,广东省惠州市周边部分地区疫情仍有发生,为了进一步充分发挥博物馆的职能作用,在此通过线上学习浏览的形式,本人整理北京故宫博物院陶瓷馆改版后的部分藏品和内容,扩大宣传,供大家欣赏、学习,如有不对之处敬请指正。

惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆艺术顾问:吴俊辉

2022年2月14日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2024-08-12

-

2020-05-28

热点资讯