余小伦 蔡磊 东平窑陶瓷艺术研究院

图片从左:余小伦、蔡磊

余小伦 :惠州市东平窑陶瓷艺术研究院院长

中国古陶瓷学会会员

蔡 磊 :惠州市东平窑陶瓷艺术研究院副院长

中国古陶瓷学会会员

图片从左:蔡磊、余小伦、张旋

2020年5月2日,是一个令我们等待经年并值得期待的好日子。这一天,由惠阳区博物馆副馆长陶振超、惠州市惠阳区文物收藏家协会顾问、南宝东江流域古陶瓷博物馆创办人张旋、惠州市文物收藏家协会副会长杨飞雁、惠阳区文物收藏家协会会员叶园林、惠阳区文物收藏家协会会员杜剑昌、中国古陶瓷学会会员、惠州市东平窑陶瓷研究院院长余小伦、中国古陶瓷学会会员、惠州市东平窑陶瓷研究院副院长蔡磊、惠州市东平窑陶瓷研究院副长院陈文雄一行8人,对位于惠阳区新墟镇约场窑址进行探访。从前期实地探访获得的标本与了解情况,以及后期资料查对情况综合分析,我们认为“约场窑”自其记载始烧于1878年,至1992年“约场陶瓷厂”停烧以来,时间跨度己超百年。现以“一、约场窑现在基本情况”及“二、百年约场窑寻踪”二个部分,简述如下:

一、约场窑现在基本情况

1、约场窑的地理环境

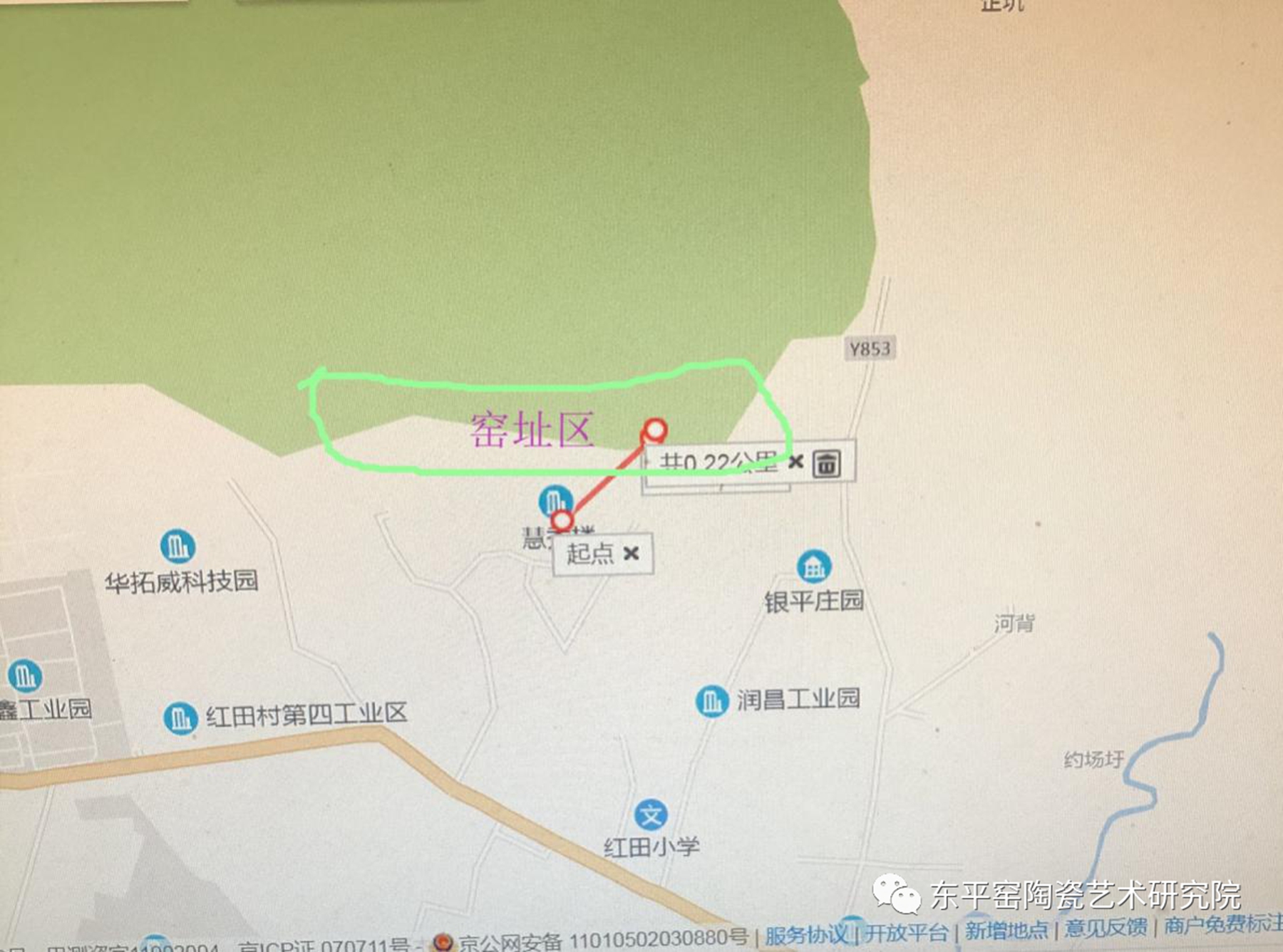

约场窑(为行文简便,以下称约场窑)位于惠阳区新墟镇约场红田管理区企坑,其东面为海拔1003米的白云嶂,西面是地属东莞市谢岗镇海拔1680米的银瓶山,窑场设于两山之间的山丘中。座西朝东山坡斜缓位置开扩而面向小溪,采光、通用条件较好。

“窑区”设施区域,如“窑床”、“晒场”、“水碓”、“码头”等虽已无存并被约有四十年左右树龄的大片荔枝林所履盖,但根据山坡、空地的地势位置及占地面积与溪流走向,大致可做出以上基本推断。

早期约场窑整体状况为沿溪而筑,现尚残存一座老窑,窑床约长20米、窑宽约1.5米,残留的窑壁高处约半米不等,该窑东低西高沿坡而扶面对小溪。小溪由北朝南,平日水面宽三至四米,每年4月至9月汛期,小溪宽度约增加1倍以上,如遇山洪即宽度更大。距老窑位置向南约30米处溪流收窄型如壶口,约有3米上下的落差,汛期会形成流量较大的“瀑布”,利于拦截水流设置水碓石臼舂碎瓷土。现“瀑布”左侧为“深潭”,因其石壁有人工开凿的痕迹,估计是原有装设水车通往水碾棚屋之地。周边石壁的残损程度来看,其设置应在晚清。此外,我们还观看了位于老窑右侧,上世纪九十年代初尚在生产加工瓷器的旧厂址。

近年来,约场周边还发现有惠阳区镇隆镇黄洞村属商代前期的窝尾坳遗址,仲恺高新区沥林镇周代连冈山遗址。这充分证明当地水草丰美的生息环境,适宜古代人类从事陶瓷生产等手工业活动。

据《广东省惠阳地区地名志》对“新圩镇”之“约场圩”的介绍:“明朝中期,村民从福建迁此垦荒后,人口增多,逐步成为交易场所。为了便于交易,人们便约定日期(即圩日),约场由此得名。”约场附近地名有“碗窑”,今已被水库所履盖(距窑址相隔银瓶嘴山峰,相距有二三里路程)。是否属同一时期或更早年代的窑口已不可考,但地名作为历史上此地存在陶瓷生产的依据甚为重要。惠阳当地又传说:惠阳秋长白石村碗窑坑,秋长上游有碗窑水库,是否所指是同一地方?暂无查处。

2、采集青花瓷标本种类

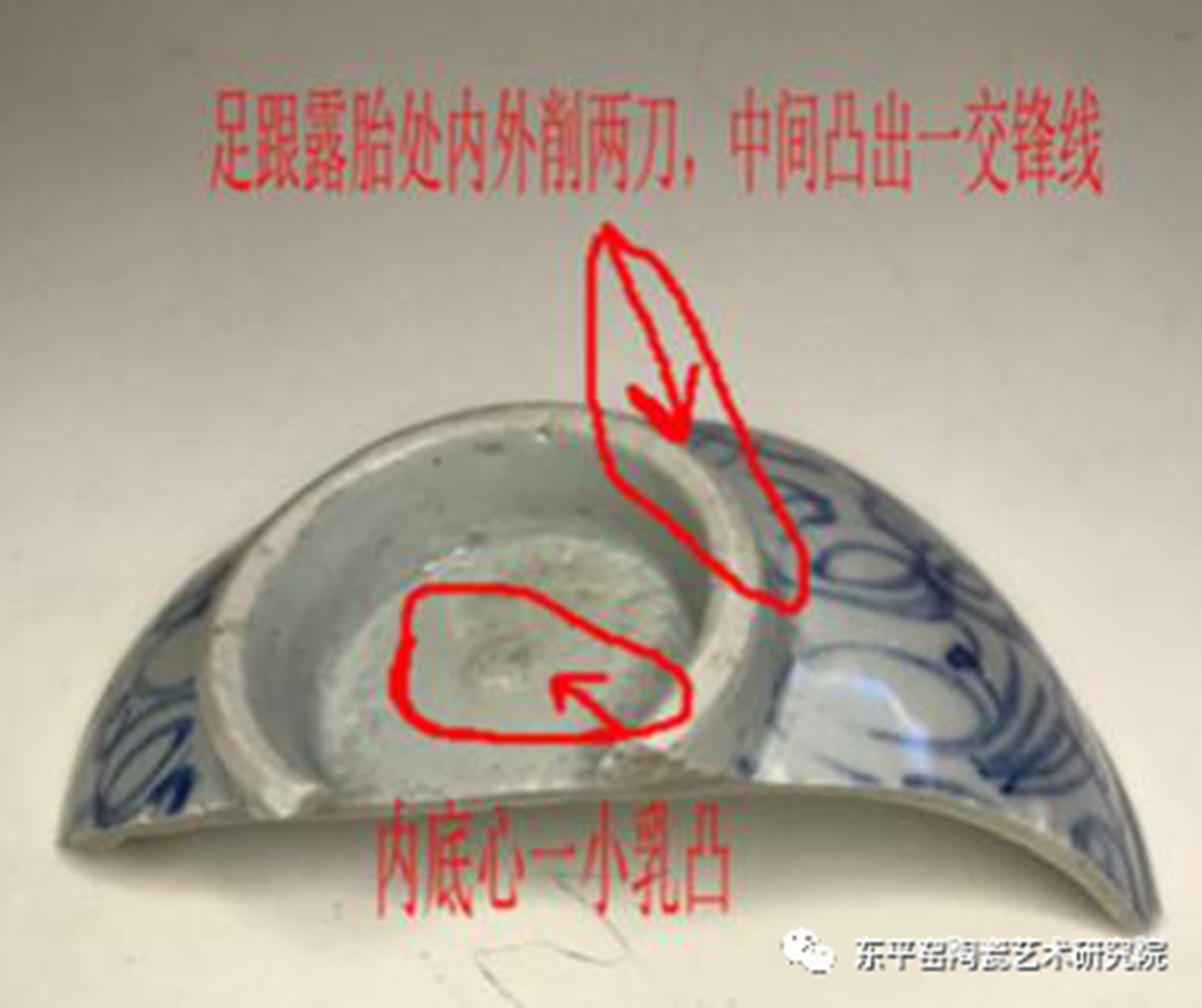

约场窑属生产青花瓷的民间窑口,器皿多为日用瓷中的碗、碟、杯、壶等食用瓷器,工艺较粗。我们也在窑址地表采集到一些残片标本。从青花釉色装饰工艺区分,又有采用手绘和印花两种。其中手绘图案部分有:1、青花釉“卷草喜字”纹碗:(1)碗高6.8㎝、底足6.5㎝、半径8.5㎝;(2)碗高6.5㎝、底足6㎝、半径8.5㎝;2、青花釉“芦花”纹碗:碗高6㎝、底足7㎝、半径8.5㎝;3、青花釉“兰花”纹碗:(1)碗高5.5㎝、底足5㎝、半径7.3㎝;(2)碗高5㎝、底足6㎝、直径15㎝;4、青花釉“兰竹”纹碗:(1)碗高6.8㎝、底足5㎝、半径7㎝;(2)碗高6.5㎝、底足5.5㎝、半径7㎝;5、青花釉“杂花”纹碗:碗高6㎝、底足5㎝、半径7㎝;6、青花釉、绿釉翠竹碗。印花图案部分有:1、寿桃碗(1)(图案,碟心一,内壁四),碗高5㎝、底足10.5㎝、半径15㎝;(2)寿字“五寿齐昌”:A:碗高4.8㎝、底足7㎝、半径7.8㎝;B:碗高15.3㎝、底足8㎝、半径9㎝(碗心印团菊纹);C:碗高5.3㎝、底足7.5㎝、半径7.5㎝(碗心印寿字);2、富贵如意纹碗:(四朵菊花,间隔有四枚方孔铜钱组成的“摇钱树”,又好似一串饱满的“荔枝”,当地民间也有称其为“荔枝碗”。其中碗心有手写楷书“本”字款。有叠烧六个一组的标本:高6.5㎝、底足8.5㎝、半径7.5㎝);3、“葵花图案”残碗:碗高6㎝、底足6㎝、半径6.6㎝;碗胎疑似模具压制;4、“灵芝杂花”纹碗,碗心画有旋涡纹。另有高足杯座及外施绿釉碗:碗高5.5㎝、底足4.5㎝、半径6㎝。

青花釉彩又见手写文字于碗心的有:“寿”、“文”、“新立”、“旭清”;见于碟心的有:“福”。《惠阳县志》“馆藏文物”之“仿青花碗”载:“新墟约场陶瓷厂赖汉南献出……边有‘民国八年’四字,现存完好。”

印制文字有新中国建国初期的“爱好和平”残件。文革“语录瓷”,是其中特色之一。“东江新貌”贴花图案并印有“抓革命,促生产”文字的“青花”碗、(1)碗高6.8㎝、底足6.3㎝、直径13㎝;(2)碗高7㎝、底足6㎝、直径13㎝。

在惠阳区收藏家协会,有件高约20厘米“青花4系瓷罐”,其罐面有行楷字体记款:“一九六九年一月制,红田碗厂出”。此于《惠州市志》“第十八编工业”之“陶瓷制品”部分,对约场窑的介绍:“60~70年代,新圩红田大队、横沥大陂头大队建有碗厂……以上的厂都是手工土窑,产量少,不具规模”内容相对应。

在粘连的匣钵残件中,有叠烧二件一组,其中有手绘画案与印花图案各一件的叠烧组合。印花与印竹叠烧六件,二款:碗高7㎝、底足8.8㎝、半径9㎝。

3、有关约场窑的文献资料

(1)惠州市博物馆编《惠州文物志》,“第一章遗迹旧址”之“第二节古代生产遗址”载有:“明清安墩黄沙窑”介绍道:“经试掘,采集瓷片、瓷碗、垫筒、垫饼等物一批,其中有施绿釉、白釉的盘、碗、碟。其特点为瓷胎薄,釉面光洁。从明、清至民国初年,都有开窑生产。”约场窑,印花及卷草喜字碗与惠东黄沙窑出品同类产品较为相似,故惠阳这两处窑坊时代重叠,即由晚清延至民国年代是明确的。

2)《惠州市惠阳区可移动文物图录》载:碗约有三款:(1)“中华民国蓝纹饭碗”“登记号144”,“中华民国青花纹竹节瓷碗”“登记号147”(典型青花碗),(2)“中华民国浅青花纹碗”“登记号149”,其中“登记号004”为“清叶挺少年时用青花瓷碗”,口径16㎝、底径8㎝、高6㎝。 属“有故事的文物”。(3)“中华民国青花纹瓷碗”(“喜”字纹碗),“登记号218,“登记号E068”。碟有两款:(1)“中华民国蓝纹绘菊花瓷碟”有“登记号096”和“登记号219”,规格为:通长20㎝、通宽11.5㎝、通高5㎝;(2)“中华民国青花纹瓷碟”即“登记号148”(典型印纹盘)。以上图录与在窑口地表采集所得瓷片标本中,几乎都有相类似的瓷器。

(3)《广东省惠阳地区地名志》中的“新圩镇”条目,《惠州市志》“第十八编工业”之“陶瓷制品”部分,2003年3月版《惠阳县志》“第九篇工业”、“第二十一节建材陶瓷业”、“五、陶瓷”部分,均对“约场窑”及“约场陶瓷厂”进行了简要介绍。

(4)目前,惠州市惠阳区南宝东江流域陶瓷博物馆,收藏并展示约场窑及约场陶瓷厂部分瓷器标本。南宝东江流域古陶瓷博物馆创办人张旋老师,所作《初探—惠阳区新圩镇约场青花瓷窑址调查报告》,对约场窑考察情况作了详实的陈述。

二、百年约场窑寻踪

1、约场窑开窑时期历史背景

清代康熙年间,由于朝廷在广东实施“盛世滋丁。永不加赋”和“摊丁入亩”政策,农业连年增产,人口不断增长。自给自足的自然经济模式,因而向以市场交易为主导的商品经济模式过渡,手工业产品需求大为增加。由此导致以惠州府为首的东江中下游,陶瓷产业在分布、规模等方面有所变化。

这一时期已知生产青花瓷的窑口有惠东安墩窑和香港大埔窑,即两窑时代相叠,工艺相近。惠州市博物馆编《惠州文物志》,“第一章遗迹旧址”之“第二节古代生产遗址”载有:“明清安墩黄沙窑”介绍道:“经试掘,采集瓷片、瓷碗、垫筒、垫饼等物一批,其中有施绿釉、白釉的盘、碗、碟。其特点为瓷胎薄,釉面光洁。从明、清至民国初年,都有开窑生产。”据申家仁著《岭南陶瓷史》中,“第九章对外贸易与岭南陶瓷的发展”之“二岭南陶瓷外销的区域与航路”,“(一)岭南陶瓷的外销区域”中“1、东南亚”部分谓:“香港大埔碗窑的产品除了销往广州、东莞、江门外,也主要外销到东南亚。”

外部大环境的改善,催生陶瓷等手工业的发展是其中主要原因。而岭南对外贸易的优势,在其中也发挥了拉动作用。据(英)格林堡著《鸦片战争前中英通商史》记载:“在广州做生意比在世界任何其他地方都更方便容易。”(出口以茶叶、生丝、瓷器为大宗。)蒋祖缘、方志钦主编《简明广东史》“粤海关的设立与对外贸易”、“三、对外贸易的发达”云:“自雍正以后,到广州的外国商人日益增多,有许多外国商馆相继在广州设立……特别是1757年(乾隆二十二年)广州进入独口对外通商之后,全国各地运到广州的货物多达八十多种……其中以茶、丝、瓷器、土布、药材占的比重最大。”

广东历来亨有“粤东多商”之美名。因经济发展与市场繁荣之故,此时“粤商”更是如日中天。《简明广东史》“第八章清代鸦片战争前的广东社会和资本主义萌芽的缓慢发展”之“第五节手工业的资本主义萌芽和商业的发展”载有“广府商帮”和“潮州商帮”的介绍:“潮州帮商人,主要是海阳、澄海和大埔的商人。海阳县商人在‘康、雍时,服贾极远,止及苏、松、乍浦、汀、赣、广、惠之间’。”据《广州府志》卷十载,清乾隆年间,东莞县出产的布,“鬻给广惠两郡”,可见惠州府斯时属相对富裕之地。

另一方面,清自“康乾盛世”之后,已逐渐衰败。嘉庆年间,广东天地会在粤中和粤西地区势力不断壮大,以“顺天行道”、“复明万姓”等为诉求,根本目的是为了“反清复明”。鸦片战争以来,朝廷“不顾国愁民怨,遽行割地输金。”中国由此沦为半封建半殖民地的境地。百姓为图自保,纷纷结社入帮。洪秀全便是在山区烧炭中秘密组织结社,发动广西金田村起义,点燃了太平天国运动的烈焰。

据《惠州市志》“第十八编工业”之“陶瓷制品”部分对约场窑的介绍:“1878年(清光绪四年),位于惠阳新圩境内的约场陶瓷厂开始生产,主要生产碗、盘、汤匙等日用陶制品。”《惠阳县志》“第九篇工业”,其“第二十一节建材陶瓷业”中“陶瓷”部分介绍道:“至20世纪90年代却只有惠阳县新圩境内的约场陶瓷厂。该场从1878年开始生产,主要生产碗、盘、汤匙等日用陶制品。”

香港大埔碗窑熄烧时期约为第一次鸦片战争之后的1860年左右,惠阳约场窑建于英占香港开埠之后及大埔窑停烧之际。一前一后,一熄一烧,俩处窑址在时间顺序上是连贯的,它们是否构成因果关系已成谜团。

2、辛亥革命运动时期的约场窑

时间迈入二十世纪的门槛,华夏大地社会动荡更为加剧。北方发生外敌入侵的八国联军攻占北京,南方爆发了反对清帝的惠州起义。

《简明广东史》“第十一章清朝广东当局的‘新政’和民主革命运动的高涨”论述道:“太平天国运动‘斩邪留正’、‘诛妖救世’,以及‘天下一家、共亨太平’的理念,在底层劳动者,尤其是佣雇手工业者中仍有影响。故在反清复明运动中,他们成为最广泛的觉悟者。反动封建势力诬篾革命派领导的1900年惠州三洲田起义的群众是‘会匪’、‘客匪’、‘土匪’,称赞清军镇压起义是‘安良除暴’。”

《惠阳县志》“第二十篇政事纪略”,“第一章民国前”之“五、三洲田起义”谓:“于闰八月十三晚祭旗后,他们分两路下山出发……清军前后受敌,来不及发枪便落荒而逃。不料在麻石板山上下来之时,又有一队义军拦腰截击,登时就给打死40多人,丢下10多支快枪逃回沙湾。得手后的300多义军返回横岗。从沙湾来援清军也不敢追击,义军声势大振。”“东边一路,从金龟洞出禾冈,打新圩直扑镇隆……此役杀死哨官花翎补用游击严宝泰及清兵10多人,俘县丞杜凤梧及数十名清兵,缴枪700余支,弹药近1万发,马12匹.起义军当晚进驻镇隆,沿途民众箪食壶浆,投军者日以数十计,队伍猛增至五六千人。”清末《中国旬报》第27期“南方大事记”载:“东江扰乱。情形以惠州府为最。人皆知。该府为三合会党啸聚之区。”“惠州三洲田起义”又载:“21日。广东省城报称。惠州乱党聚众约二万人。多系东莞人及客民。将官兵逐退。官兵伤亡甚多……但沿途收掠军装及招集党羽……有官兵多人倒戈相向。盖皆党会中人云。”地处新圩镇隆之间的约场,众多窑工不可能不受到这次起义的影响,至于影响的程度,就是需要进一步探讨的问题了。

1910年,陈炯明参与发动的的光复惠州及入驻省垣的“循军”队伍中,或应也有约场窑工的身影。1910年中华光复,惠州府归善县更名为惠阳。从此,归善约场窑成为惠阳约场窑。

3、民国初期约场瓷业生存环境

(1)行业协会建立规范陶瓷产业

据潮州古陶瓷专家李炳炎先生著《枫溪潮州窑》介绍,1929年,南京国民政府颁布新《商会法》、《同业公会法》,规定工商各行业均应组织同业公会,并加入商会,1930年,潮州各行同业公会纷纷成立。有组织有规模的手工业生产。民国年间,潮州枫溪陶瓷手工业同业公会。由此类推,惠州成立同业公会也在情理之中。《惠阳县志》“第三十篇群众团体”之“第五章其他群众组织”之“第一节工商业联合会”,“一、机构”之“惠阳商会”载:“民国36年(1947),惠州商会会址设在水东街包公巷……属下有平码业、粮食业、轮船业、金银业、药材业、旅业、烟丝酱料业、缸瓦山货业、苏杭布匹业……1950年2月,又设48个行业公会。”陶瓷一项,应属其中的“缸瓦山货业”。

对于民国年间惠州的陶瓷业态,至今未发现相关著述,而它又是客观存在的。民国时期“瓷为土货”归类,属“土碗粗瓷”范畴,有谓:“华商麋集于此行店,可纳略计有……瓷器缸瓦八家。”瓷商行栈,多以缸瓦自称。当时除新圩约场窑外,同属惠阳县的安墩亦设坊开窑,烧制瓷器。

(2)交通条件改善促进约场发展

清嘉庆《新安县志》卷之二“舆地图”之“疆域”曰:“东北至西乡凹山一百五十里,与归善县碧甲司分界。”《深圳市龙岗区志(1993—2003)》“第一篇地理”,“第一章政区”,“第二节行政区划”载:“横岗、龙岗、坪地和坑梓镇范围属归善县。”及至清光绪《惠州府志》,无论水、陆驿路以及东、西、北三条铺路,均不经约场周边。可见晚清时期,约场周边交通尚欠便捷。

时至民国,因约场地理位置“居中”,交通条件便利成为其一大特色。它不似安墩黄沙窑设于远离墟镇的山区之中,受到运输条件的限制。以约场为园心半径百里内,东北部是惠州府城及归善县城;北及西北部即是博罗县罗阳和东莞县石龙;东南及南部为惠阳县平山镇及淡水镇;西南即有龙岗、宝安、香港。从《惠阳县志》“第十二篇交通运输”中,查阅“民国时期公路”部分内容获悉,自民国初年始,约场周边先后修筑有四条公路,它们分别是:(1)民国9年(1920)修建,由广东省政府拔款修建的全省第一条公路,平山至樟木头的“平樟公路”;(2)民国11年(1922)修建,由惠州至樟木头的“惠樟公路”;(3)民国19年(1930)修建,由新圩经秋长至淡水的“新淡公路”,时称淡甲公路。(4)民国23年(1934)修建,由新圩至龙岗的“新龙公路”。

3、“缸瓦山货业”行规状况

民国二十九年版《广东文物》卷十载李景康著《石湾陶业考》中,其“二分行”谓:“石湾陶业订定行例,尚有薄籍可稽者,仅传自天启年间,初分八行。今则举其纲要,共别为廿三行……而此二十三行,复区别为大中小行。所谓大中小者,初因器物暢销与否而定。其业务鼎盛者,自然执业者众,故称大行,次曰中行,再次曰小行;原非地位高下之约,亦非辨别优劣之名词。”“大行凡九”,其中“白釉行:白釉二字,以内塗白釉为标准,例如茶盘虽外涂白釉者,亦归此行。此外一切器具,凡在他行范围之外,而外涂白釉或内涂白釉者悉归之。”“行规森严”的划分,其中“大行凡九:海口大盆行、水茎大盆行、横耳行、花盘行、白釉行、黑釉行、边钵行、埕行、钵行。”另外,“中行凡八”,“小行凡六”。

以上反映了民国年间,以“利益保护”即“垄断”为状况的广东陶瓷产业的基本业态。佛山与惠州仅相隔广州,两地状态或有区别,但相似度无甚差别。又有“上述各行,划分制器界线不容侵越……然每人例许兼行,是以有志工匠,有人两行至十行者,惟名义略有轻重之别……惟入行最困难者,厥为缴纳基金,殊非贫户所能负担,例如边钵行,因其业务最盛,须纳千元,尾灯等行业务最小,亦须二三百元。惟一人入行,无论子孙多少,俱有承袭权利。”“四、制法”部分之“四烧窑,陶业资本,以建窑所费最巨。窑之最大者,长约中尺五十余丈,阔八尺余,高六尺余。最小者二十余丈,阔五六尺,高尺许。具以老匠习知陶性火候者建之。位置必在山麓斜坡,由下继续建上,俾火力可以逐步上升。最高处为烟突。最低处为炉口,窑之内壁用泥筑成……柴质则以易化灰烬者为佳。木油多而耐燃者反不适用。柴有油胶质者,须久浮水面,浸去胶油,始适用也。”

《惠阳县志》“第二十九篇劳动人事”之“第一章劳动”中,“第五节劳动工资”介绍:“民国初期至民国27年(1938),公职人员按二等县标准,一律实行月薪制,以银元或与银元等值的纸币领取工资。民间工商业雇工,仍沿用清代习惯,由雇主供应工人伙食、衣服、每月发零用钱约10元。建筑、搬运、砖瓦窑厂等重体力工人多实行计日计件工资,平均工资达不到店员工人的工资水平。”

4、艰难经营以图生存

清未岭南著名报人归善欧榘甲作《论本坡商会应办之事》,言当时遍布南洋诸国的惠州(十属)会馆云:“非澳二洲,以华人之爱其祖国,饮食器用无不用其祖国之物,故莫不由其祖国运往之。外人恶华人之徒用华货,而不用彼货,往往重税以困之。”

民国年间,洋货冲击与土货抗争,高额税收与低价效益依然是这一时期制约发展的瓶颈,以及产业的突出矛盾。

香港开埠后,西方渗透主要体现在两个方面:一是传教活动的增加,二是商业活动的频繁。由于商务经营及人员往来增多,各类商品的消费量增加包括陶瓷产品。民国初期,广东陶瓷消费市场“名贵用具则来自欧美,低兼用具则来自东瀛。”沿海市场出现价格低廉的“东洋瓷”、“机器瓷”。

这一时期,香港不仅是内地陶瓷转口贸易的重要基地,也是内地周边窑场获得某些重要材料的窗口。陈剑虹著《槟榔屿与潮州人史纲》之“潮人与香港陶瓷业”云:“潮人到香港经营潮瓷主要集中在清末间,潮州瓷商闯荡香港及东南亚直接经营潮瓷……如位于‘香港大道西69号的立成瓷器行,专办各埠陶瓷什货等,兼代理外国陶瓷颜料金油。’”

在经营方面,内地陶瓷因款式单一,价格不低颇受洋货冲击。吴仁敬、辛安潮著《中国陶瓷史》之“第十三章民国时代”曰:“广东之瓷,品质不甚佳,惟产额甚多,每年运往香港等处之瓷器,为数不少。石湾、通海、潮会各地,均产瓷,系仿德国制法制品,有洋式盘、花瓶等类,色白,绘日本式之山水画。”

尤其是1929—1933年西方国家经济危机,导致欧日“机器瓷”、“东洋瓷”大量倾东南亚和广东沿海城市,国内瓷商公会所属多家瓷业企业销路锐减、货积如山甚至熄火倒闭。同时,境外窑场雇用国内制瓷工匠到南洋开窑烧瓷以求生存,也造成窑匠窑工流失。

这一时期的陶瓷同业公会营商环境,处于“扺制洋货”和“实业报国”两难的境地。

此外,民国连年灾荒、内战不止,从货能生利中收取“万税”已成常态,“铺捐”、“窑捐”税收重压如山。据1931年《中行月刋》记载,潮州瓷器税赋沉重一例“关于潮州瓷器,货物本以一物一税为原则,而惨被外货惨夺之潮瓷,则适得其反,自高陂起运,经潮安既纳东关税,沿梅溪又纳通过税,由汕头出口,复纳海关税,运抵广州市,再纳广府税,与平炮台经费,以一物而纳一税之多,欲振兴国货,戛乎其难!”

曾广亿、宋良壁先生著文《广东陶瓷的历史》“清代的陶瓷”部分云:“清代广东主要采用龙窑烧瓷,瓷窑分布在潮州、揭西、大埔、惠东、梅县、佛山、高州、饶平、陵水、汀迈等地。”约场窑位于惠阳,惠阳未被列入其中,可见其规模有限。

地偏阡佰,土良工廉,山中开场设窑有宜有不宜。

瓷土矿脉山岭皆是而宜得。沿袭几百年的“水碾”臼土、牛蹄蹈土,村妇臼泥的简便方式,由外向里踩踏完成前期工序。满山松木,所需柴草也可就地解决。

能工匠人“大写意”手笔简洁流暢,极似文人笔墨。印花碗碟图案多样,烧制后青花钴料虽显模糊走样,但依保留釉色光彩。

满窑后的封窑点火前,在安于火膛前的土地爷神位,祭拜“伯公爷”,随后的事情,一半靠天,一半靠熟谙窑火的烧窑师傅这位“火神爷”看火投柴三日不息。。。

瓷货稻草包裹捆扎,竹筐定量包装出运。潮州以“枫溪条”小艇装运,“为行驶于枫溪至汕头的小帆船,因溪面小,船体宽度设计也偏小,一般为1.5米,故称为枫溪条。”“约场条”也大致如此吧。

民间窑口小本经营,取土、练泥、制坯、晒坯、绘画、施釉、定型、装匣、入窑、烧制、出窑、选瓷、包装、运输直至销售。墨守陈规产品单一,只能靠制作碗、盘、杯、壶为主的粗瓷、土瓷“大路货色”免强生存度日。在市场行情中,“粗瓷产品”经营惨淡,常处于“买不动”、“摔手价”的囧境。面对外瓷排挤与行内竞争的双年压力,仅工价货价不稳已令瓷户商户应对不暇,夹缝中的生存状况,其艰辛不易可想而知。它对窑业产销带来一定冲击,使需求足渐萎缩、滞销。这一时期造瓷营生面临的困境,使盛衰周期大为缩短。

万变不离其宗,生意是以适应市场的需求而求得活路的。晚清至民国年间,香港市场的重要日见突显,无论从商业和文化,对周边均有较大影响。兴衰各有其主,据称此时约场成立有“三和瓷业公司”、“协昌资厂”,以石膏模印、注浆成型,洋蓝釉彩等新工艺,招俫外埠洋商洋行送样定制。工有精微,活分粗细,优胜略汰两极分化趋势越发明显。

4、抗战时期约场窑生产衰退

国民27年(1938)12月,国民政府为利于抗战,下令毁坏全县所有公路,直至抗战胜利方逐渐复。

惠阳县新圩、隆镇曾是东江纵队和其它抗日团体活动和途经之地,虽未发生大的战役,从广义而言,也算抗日游击区了。昔日东江纵队进行的“文化名人大营救”活动,其主要路线,则由香港经淡水、新墟一带至惠州。

时事动荡、资金短缺、交通受阻、市场萧条。抗日战争期间,应该是约场窑所经历最煎熬阶段,有几家经营?几家歇业?因有相关资料情况无从得知。但首先经营惨淡是肯定的,其次是“野火烧不尽”,总有些小本经营的私营瓷户挺过难关。为了“有饭开”这一生存底线坚持烧窑,行业为适应艰难的生存环境,往往兴旺之季一户数窑,衰落之时数家一户。

5、新中国成立使约场窑元气倍添

李炳炎著《枫溪潮州窑(1860—1956)》“第一章枫溪陶瓷历史”。“1954年开始,枫溪陶瓷业进行了社会主义改造,对瓷器实行由国家收购方式。”“1954年春,汕头土产公司来枫溪设立陶瓷收购站,对外拓展销售渠道。”做为社会主义改造的一个组成部分,企业“公私合营”随后已全面推行。约场窑也将置身其中。

《惠州市志》“第十八编工业”之“陶瓷制品”部分,对约场窑的介绍有:“新中国成立后,惠阳约场陶瓷厂改为国营惠阳县约场陶瓷厂。”《惠阳县志》“第九篇工业”,其“第二十一节建材陶瓷业”中“陶瓷”部分介绍道:“惠阳县新圩境内的约场陶瓷厂……建国前为私人个体手工业,建国后转为工人合股联营。1958年,改为地方国营惠阳县约场陶瓷厂,以生产日用陶瓷为主,共有员工112人,当年产量为78万件。”

据1987年6月出版的《广东省惠阳地区地名志》对“新圩镇”的介绍:“1958年至1963年是约场公社驻地,后并入新圩镇。圩内设有学校、商店、农贸市场、信用社、粮店、铁木社、五金厂、松香厂、陶瓷厂等。陶瓷土储藏丰富,开采制陶业已有近百年历史。”

6、约场窑六十年代的“黄金时期”

上世纪六十年代初,历经三年困难时期后,国民经济逐步恢复,粤东经济状况好转,境外香港代工起步,各类商品需求增加,包括陶瓷在内的“供港商品”和转口外贸额逐步增长。

《惠阳五十年(1949—1999)》一书,其中载述:“1965年夏设立惠东县,原属惠阳工业局管辖的安墩矿站、平山矿站、平海石英砂厂、凌坑石灰厂等12家企业,划归惠东县工业局管理。惠阳工业局仅管理惠阳农械修理厂、淡水农业机械厂、惠阳化肥厂、坑塘石灰厂、澳头造船厂、惠阳铁锅厂、约场陶瓷厂、淡水食品厂、惠阳印刷厂9户国营工业企业,工业总产值332.2万元,职工总人数808人。”

据《惠阳县志》“陶瓷”部分介绍约场窑:“1960年改为公社企业,加上其他社办陶瓷共生产281.86万件。1961年12月,收回县工业局管理,生产39.35万件,手工业系统生产89.16万件。1962年,全县共计生产107.44万件。”“‘文化大革命’时期,约场陶瓷厂改为社办企业,归属当时新圩公社。主要生产粗瓷土碗,电瓷和耐火砖。”

《惠阳县志》“第十五篇对外经贸”中“第二章对外贸易”,“第三节收购出口商品”之“一、土特产出口公司经营的部分商品”中“日用陶瓷”介绍:“惠阳县地下资源丰富,品质也好,做出来的陶瓷用品优质美观实用,有悠久的历史,新墟镇约场管理区生产的‘龙江奎斗碗’在港澳市场也占有一定地位,但到60年代末,由于种种原因停产。”

“在港澳市场也占有一定地位,”始终成就着约场窑,使之成为引以为傲的成果。

7、百年约场窑火暂息

六、七十年代,铝和塑料制品大量增加,对于传统陶瓷消费产生冲击。及至八十年代,不锈钢又替代了铝和塑料制器皿,导致各地陶瓷产业经营困难重重。加之海外陶瓷产业日新月异,国内陶瓷出口份额大为下降。

在惠州市档案馆,我们仅查阅到一份与约场陶瓷厂有关的档案材料,《企业减免工商税申请表》,其主要内容如下:

企业名称:惠阳县约场陶瓷厂,经济性质:国营,开业时间:一九五八年,全厂经营产品(项目):陶瓷制品,职工人员:固定:88、临时:12、合计:100,销售对象:自产自销,原料来源:当地,资金:固定:366.103、流动:64.641、合计:410.744。合厂经营情况从1984年1月至1984年12月(内容略),

企业申请减免税原因及理由:本厂八一年来生产的种花沙缽,各种碗和缽头等产品,由于产品成本高,虽停产两年多了,但至今仍推销不出去,共积压产品总金额17万多元。已积压资金又增加利息和罚收的负担,给生产经营带来很大困难。据市场购销形势调查,不但不适应消费要求,按现行价格确实无法销售。为解决上述积压产品出路,决定削价销售,以便取得资金,改产其他适销对路产品,从而弥补部分损失。这次处理,削价幅度最高为50%,最低15%,平均9%,共计削价损失18350元,按成本计亏损43.767元。目前我厂尚欠八三年积款17000元。为减轻经济压力,以渡过难关,要求削价产品出售,给予免税照顾。

税务部门意见(惠阳县税务局):经调查确实,拟对该批削价处理的产品,给予免税照顾。 1984年5月27日。

《惠阳县志》“第九篇工业”中“陶瓷”部分也介绍了相关情况:1980年,改为地方国营,归属惠阳工业局,并投入部分资金,改造厂房。1991年,该厂与港商合资改为惠阳国腾陶瓷厂,生产金鱼缸。1992年,因欠债停办。”《惠州市志》“陶瓷制品”也有类似说明:“1991年,惠阳约场陶瓷厂与港商合资改建为惠阳国腾陶瓷厂,生产金鱼缸。1992年,因欠债停办。”

一百年来约场窑的过往,我们大略将其划分为二个时期,一是新中国成立前的约场窑时期,时间约为60年;二是新中国成立后的约场陶瓷厂时期,时间约为40年。

百年岁月,对于个人来说已是古来稀了,但对一座窑场而言,并不稀奇。约场窑即不同。在一百年里,它从清朝、民国半封建半殖民地的社会迈入了新中国的社会主义社会。在这一百年里,约场窑因其所处的地理位置和时代背景,迫使它主动或被动地投入时代的洪流,以及陷入时代的灾难当中。

约场窑应港而兴,又因港而息,在百年陶瓷宿缘中完成了时光轮回。

百年沧桑,约场窑也是惠州陶瓷产业宕荡起伏的一个缩影。它经历了手工制作到“机械生产”的变化;从私人窑户到国营体制的变迁;从动荡战乱到安定发展的变局。从产品到商品乃至用品,在大时代的趋势下,手工业命运起起伏伏。虽终有结束,但也未必留有更多的遗憾,不是人们不珍惜,而是时代在向前。

从清溪之岸,舂泥陶碗;到窑火隐迹,荔林丹红。老去的约场窑,在不屈和奋争中完成了它在惠州陶瓷文化近现代史的使命。

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2020-05-28

-

2020-06-22

热点资讯