一提到上古文明,我们最常见到的画面,就是一群穿着树皮树叶的人,围着篝火在跳舞,好像我们很原始。然而5500年前的牛河梁已经规划出了天地方圆,通过一个个神秘的图案,我们清晰地认识到中国上古的文明,似乎已经发展到了一定的程度。而这些文明的密码,恰恰就隐藏在这些神秘的图案之中,等着我们去发现。

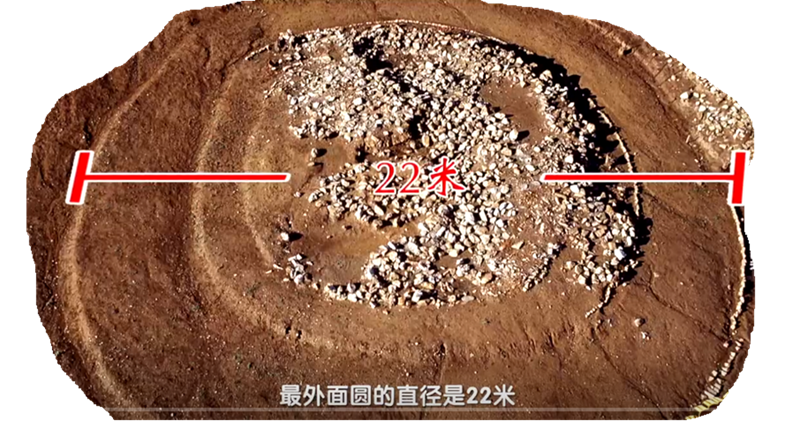

1983年在辽宁省凌源境内牛河梁红山文化遗址,发现了一座神秘祭坛。据考证,这座三重圆式的祭坛是目前中国发现最早的圜丘,是中国圜丘式祭坛的鼻祖,距今五千多年,更令人意想不到的是,牛河梁遗址的祭坛同样由三个同心圆组成,其形制跟现今北京天坛的圜丘基本一致。而北京天坛的圜丘,是目前我们能看到的最晚的圜丘,两者相差五千多年。

远看红山,近看北京天坛,这究竟是一种巧合,还是一种传承?

当然是一种传承,就是它在不变中传承。大家看到的经过考古发掘的这样一个红山文化的遗存,距今已经5500年了。

中国古人有很多种宇宙的理论。

一个起源最早的,最朴素的宇宙理论,我们叫它“盖天说”。

盖天说的理解:认为天是圆的,地是方的,简单地说就是“天圆地方”。

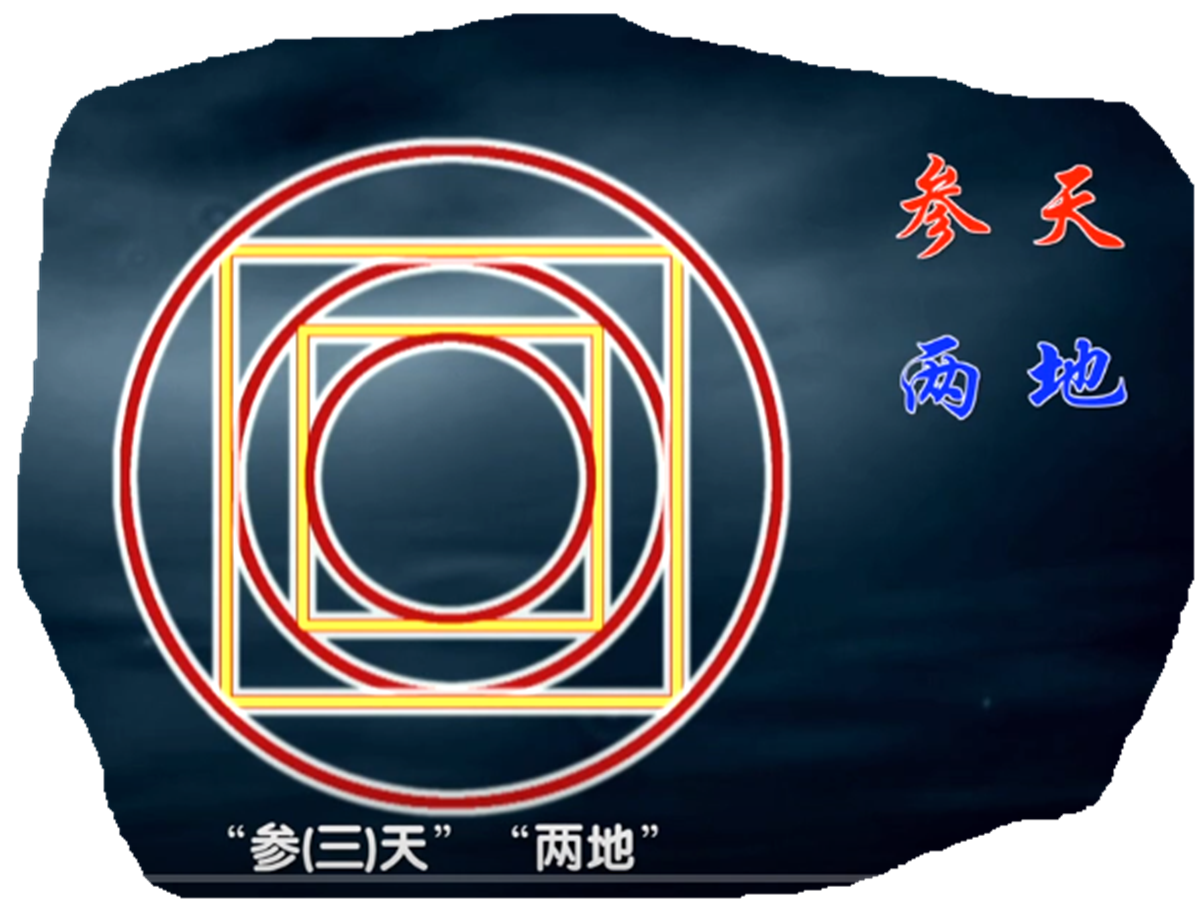

中国古代的几何图形,最基本的,最朴素的就有两种:一个是“圆”,一个是“方”。这两种图形都有它的宇宙观的象征意义。

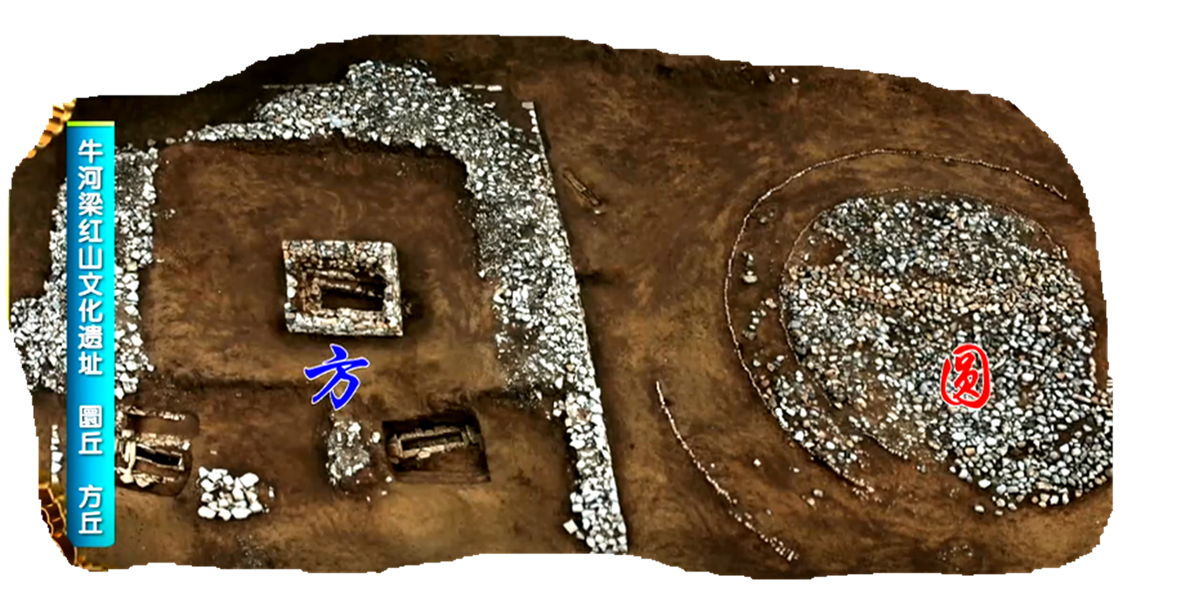

牛河梁,我们今天看到的红山文化的遗存一共有两处,这两处呈现的就是一个是圆,一个是方。它是什么?它是古人祭天、祭地的祭坛。

祭天的祭坛,古人把它叫作“圜丘”。

为什么叫“圜丘”呢?

因为天的形状是圆的,所以古人有这样的一个传统叫“所祭。必像其类”。我祭天,祭坛的形状一定得像天。

另一处遗存是方形的,实际就是古人祭地的地坛。古人把它叫作“方丘”。地是方的,所以祭地的这个祭坛,也要做成方形的。

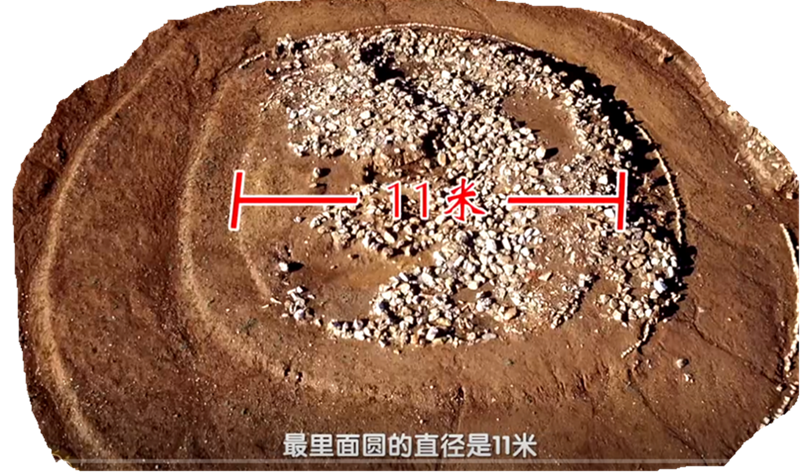

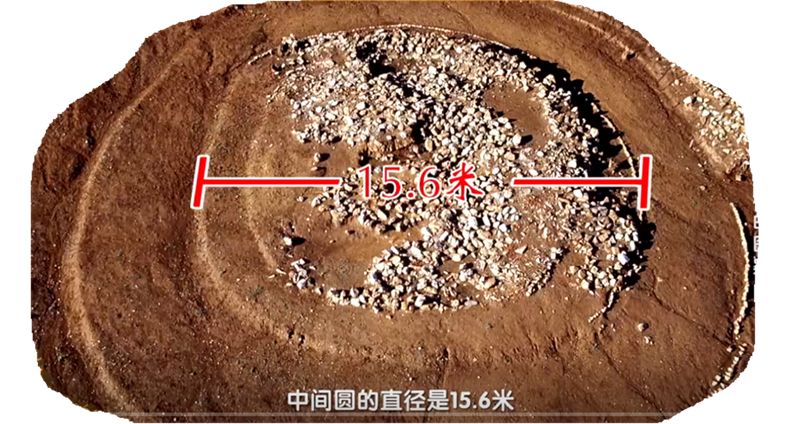

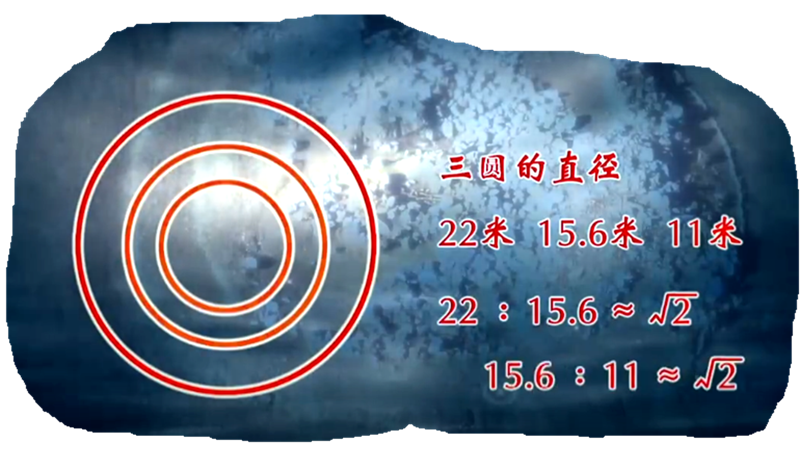

让人感到不可思议的是,牛河梁遗址的三个同心圆,最里面圆的直径是11米,中间圆的直径是15.6米,最外面圆的直径是22米。三个圆的直径构成“一个等比关系”,其比值竟然是“根号2” 。22:15.6“根号2”。15.6:11=“根号2”。

那么,5500多年前的古人,如何绘制出这三个同心圆?这三个同心圆中又隐藏着哪些不为人知的秘密呢?

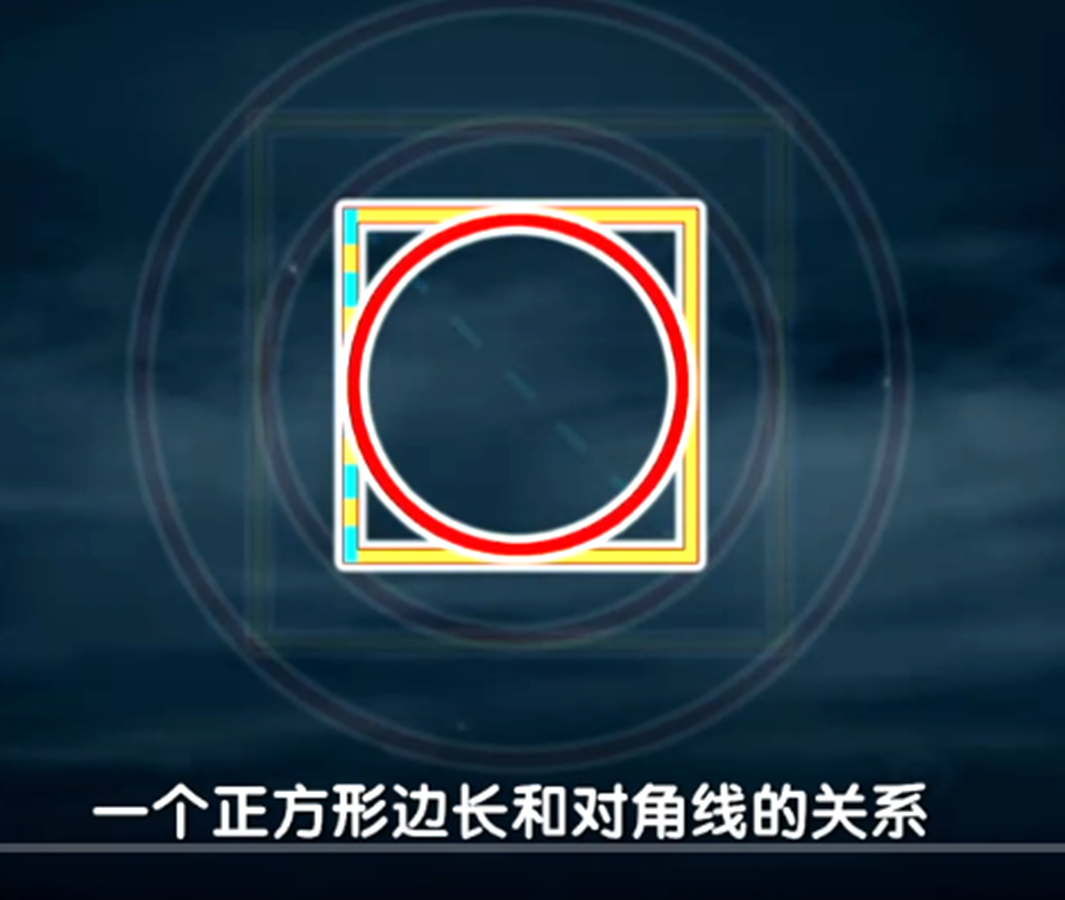

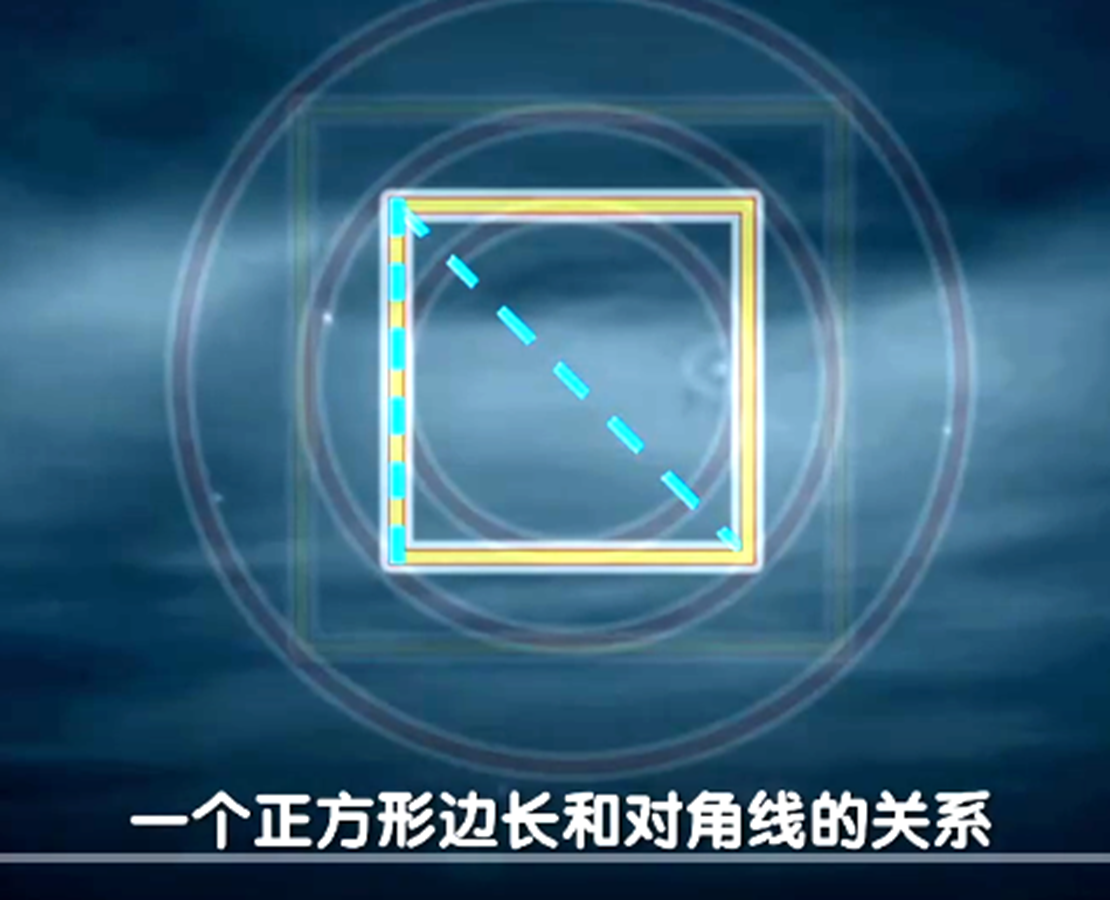

在古希腊文明里面,有一个学派叫“毕达哥拉斯”,他们以数学的研究闻名,在毕达哥拉斯学派有一个信徒,他通过研究发现了一个事实:正方形它的边长和对角线的关系,如果一个正方形它的边长是1,它的对角线就一定是“根号2”。在古希腊,这个事实被发现之后,引起了一场危机,为什么呢?

因为在古希腊的文明里边,像亚里士多德他们的哲学,认为世界是完美的,完美的世界是不可能有瑕庇的,完美的世界如果用数字去表现,那就是整数,或者整数的比,但是今天毕达哥拉斯学派的一个信徒发现了有一个数字是“根号2”,不可能被任意一个固定的量度把它量尽,它是没有比的,这从根本上就否定了亚里士多德的哲学。如果他们想承认这一点,那就只有一个结果,把过去他们接受的这套哲学全都推翻,甚至早期几何学和代数学,也都全部推翻。但是“根号2”的存在是个客观存在的事实,面对事实,面对这个客观,我们怎么样去抉择呢?

古希腊人怎么做的呢?

他们把这个事实秘而不宣,当有一天有一个信徒把这个事情公之于众的时候,这个信徒被毕达哥拉斯学派的人扔进了大海,灭口了。

所以我们可以看到,我们回顾人类的科学史,会发现对一个“根号2”的认识,在一个文明里边,会引起巨大的危机。

但是在中国,我们没有面临这样的危机感。为什么?

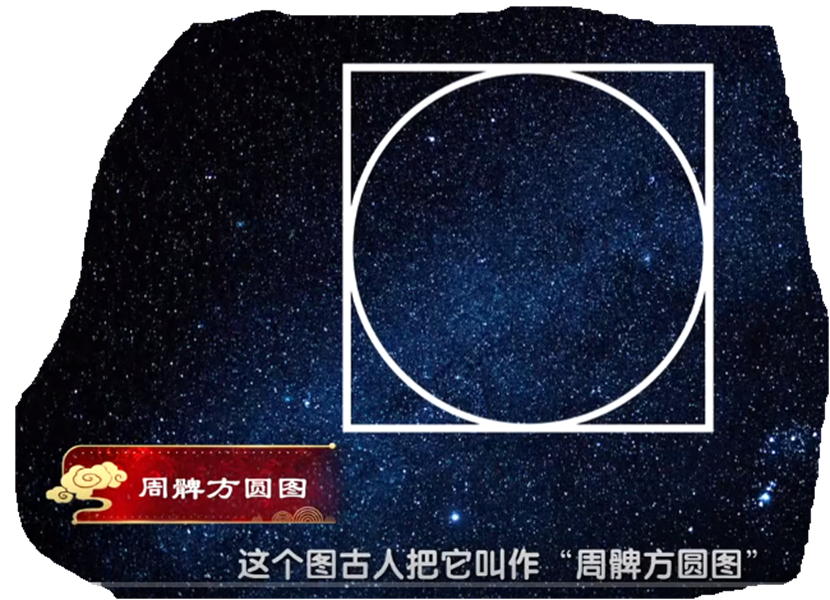

因为在中国哲学里边,没有这样的一个先入为主的唯心主义的想象,世界是什么样子,我们就把它客观地描述下来,于是乎我们就在《周髀算经》,中国古代的一部算学之书,发现了两张图。

这两张图:

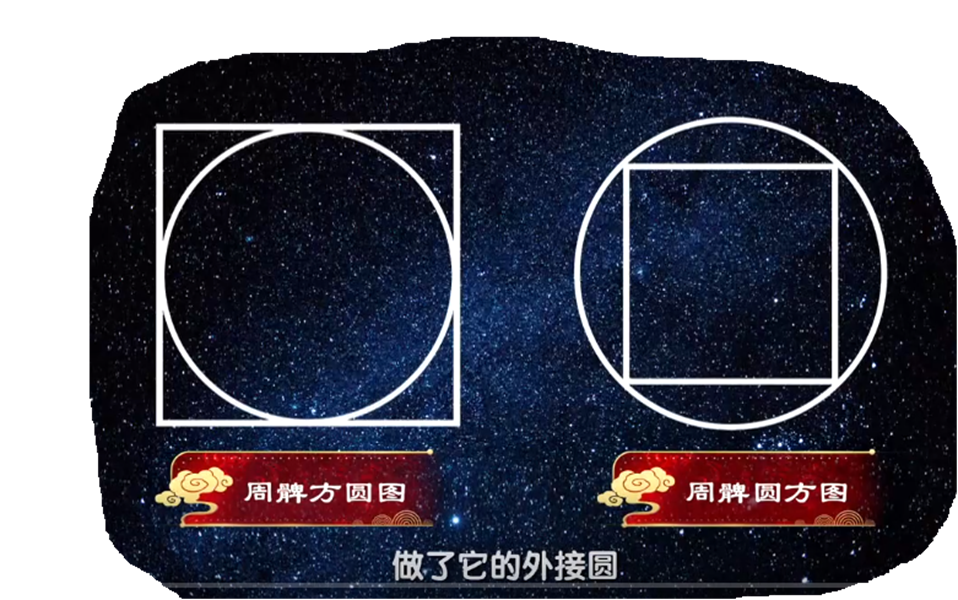

一张是在一个标准的正方形以内切圆。这个圆古人把它叫作“周髀方圆图”。

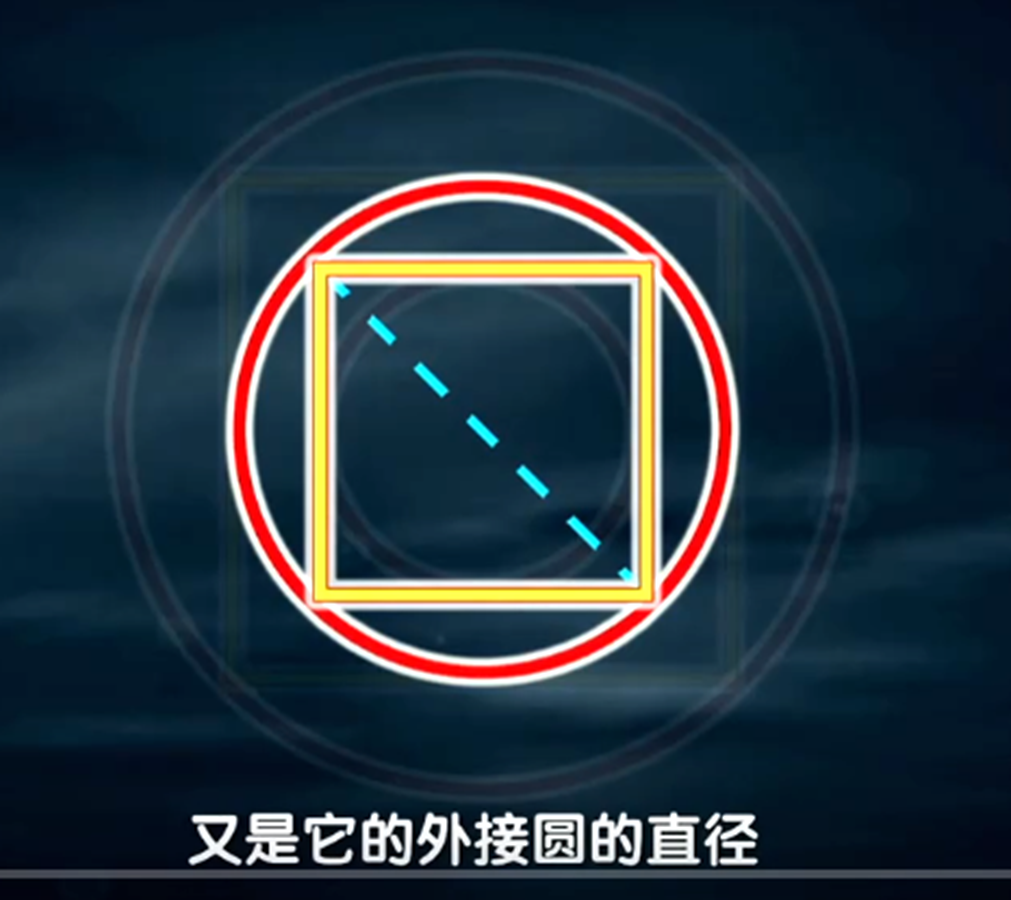

另外一张图是在一个标准正方形的外边做了它的外接圆,“周髀圆方图”。

我们看到了这两个图,我们明白了,红山人至少是用这样的一种做图的方法,做出了这三个同心圆。

怎么做?

我们把“圆方图”和“方圆图”,其中的正方形把它重叠,我们就会发现,这个正方形的内切圆和它的外接圆,构成一个什么样的关系,一定是“根号2”。为什么?

这个正方形的边长就是它的内切圆的直径,对吧。这个正方形的对角线又是它的外接圆的直径。这正好构成了我们刚才说的,一个正方形边长和对角线的关系。我们画一个正方形,边长如果是1的话,它的对角线一定是“根号2”。这样就得出来我们今天在牛河梁看到的红山文化的这个“圜丘”。

三个同心圆呈现“根号2”比例关系的这样的一个结果。所以我们知道红山人至少,我们退一万步,可以知道,红山人是采用这样的一个做图的方法做出来了三个同心圆呈现比例,呈现“根号2”的比例的这样的一个图形。

那在这个图形做完了以后,我们可以看到,这三个同心圆其中一定含有几个正方形呢?,两个。它只能含有两个正方形,或者是说,人们是通过两个正方形做出来的这三个同心圆。所以这就回到我们刚才说的那个问题了。

在《周易》的《说卦传》里边,讲到了“参天两地而倚数”。那今天我们就通过这样的一个做图的方法,在红山文化的“圜丘”里边,就看到了“参(三)天”“两地”。三个同心圆古人把它叫作“参(三)天”。正方形就是地的形状。两个正方形古人就把它叫作“两地”。

这个图形就告诉我们了“参天”“两地”。

“天”在阴阳观念里边属于“阳”。所以人们用奇数来表现“阳”。

“方”在阴阳观念里边属于“地”,属于“阴”。

于是乎人们用偶数“两地”的偶数来表现“阴”,就形成了《周易》里边的奇为阳,偶为阴,这样的一套思想。

所以“圜丘”它所呈现出来的,这些文化的内涵,不仅有天文学,有中算学,还有哲学。是非常丰富的。

而在中国古代的阴阳的哲学里边,它所涉及到的关于天的一些描述,还有一套思想,这三个圆呈现“等差”的关系。

比如说像今天我们看到的北京天坛的圜丘,就是均等的,里边这个圆它设计直径九丈,中间这个圆是直径十五丈,最外边这个圆直径二十一丈。

我们把这三个圆直径,相互减掉的话都等于几丈?六丈。是均等的,这叫“等差”的关系。

从阴阳的两个角度讲,古人就把“等比”的关系看成是“阳”。

把“等差”的关系看成是“阴”。

所有的这些设计,都符合这两种法式。

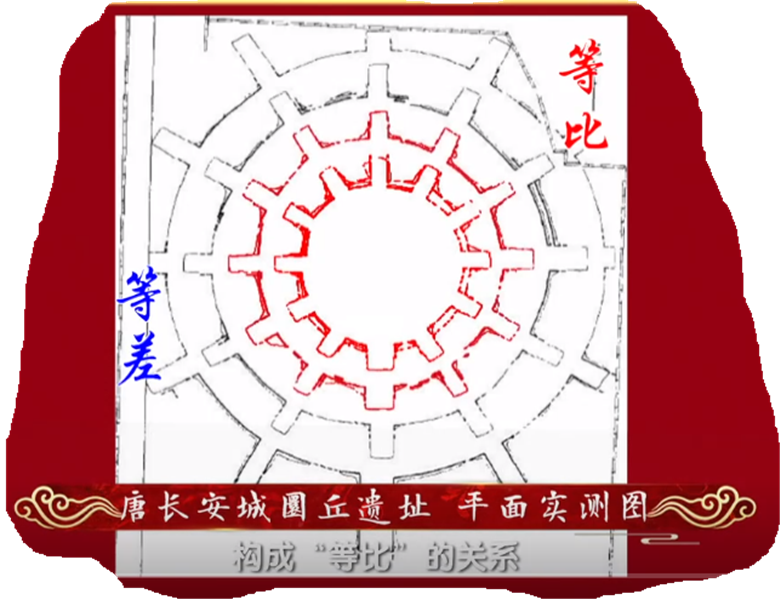

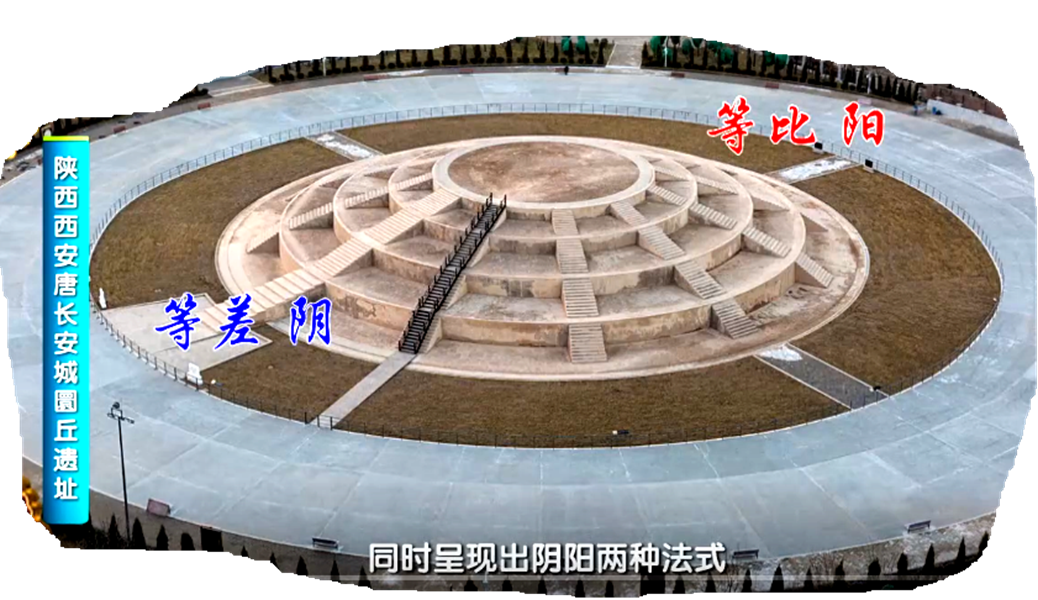

今天我们在唐长安,也发现了唐代的“圜丘”。四层,四个同心圆,不是三个同心圆了。

这四个同心圆,如果我们去计算它的话,非常有意思。从外往里数,这三个圆构成“等差”的关系。从里往外数 这三个圆构成“等比”的关系。

这一个圜丘把这两个法式融合到一起了,刚才我们说这两种法式,实际分别代表了“阴”“阳”。那现在唐长安的这个“圜丘”,一个圜丘,同时呈现出阴阳两种法式,那么借助这一个建筑整体,同时体现出了“阴阳相生”。“阴阳相合”的这个思想。

所以,这样的一个圜丘的设计,实际也体现出非常巧妙的一些思想。

未完待续

中华民族世世代代所继承发展的、具有鲜明民族特色的、历史悠久、内涵博大精深、传统优良的文化。更多中国传统文化敬请关注:

近期参观博物馆如下:

编审:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆理事长:吴惠娇

编辑:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋

2025年8月16日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2020-05-28

-

2020-06-22

热点资讯