动物考古就是通过遗址发掘的动物骨骼,对动物骨骼进行研究,探索动物骨骼背后蕴藏的秘密。

说到动物考古,从我们生活中最大的肉食来源猪,开始说起。

家猪不仅是中国人餐桌上,最重要的肉食来源,它甚至还是古代先民重要财产,那么,家猪是什么时候开始驯化的呢?

要从距今9000年的贾湖遗址说起,在这里出土了我国迄今发现最早的家猪骨骼。贾湖遗址距今约9000到7500年,是一处规模较大、保存完整、文化积淀极为丰富的新石器时代的重要的代表性遗址。

这里不仅出土了,我国最早的家猪骨骼,还出土了年代最早的骨笛,酒类遗存,稻作农业遗存,他们种植水稻,他们酿酒,他们吹奏骨笛,用龟甲积石子占卜,那么他们和周围的动物又是什么关系呢?

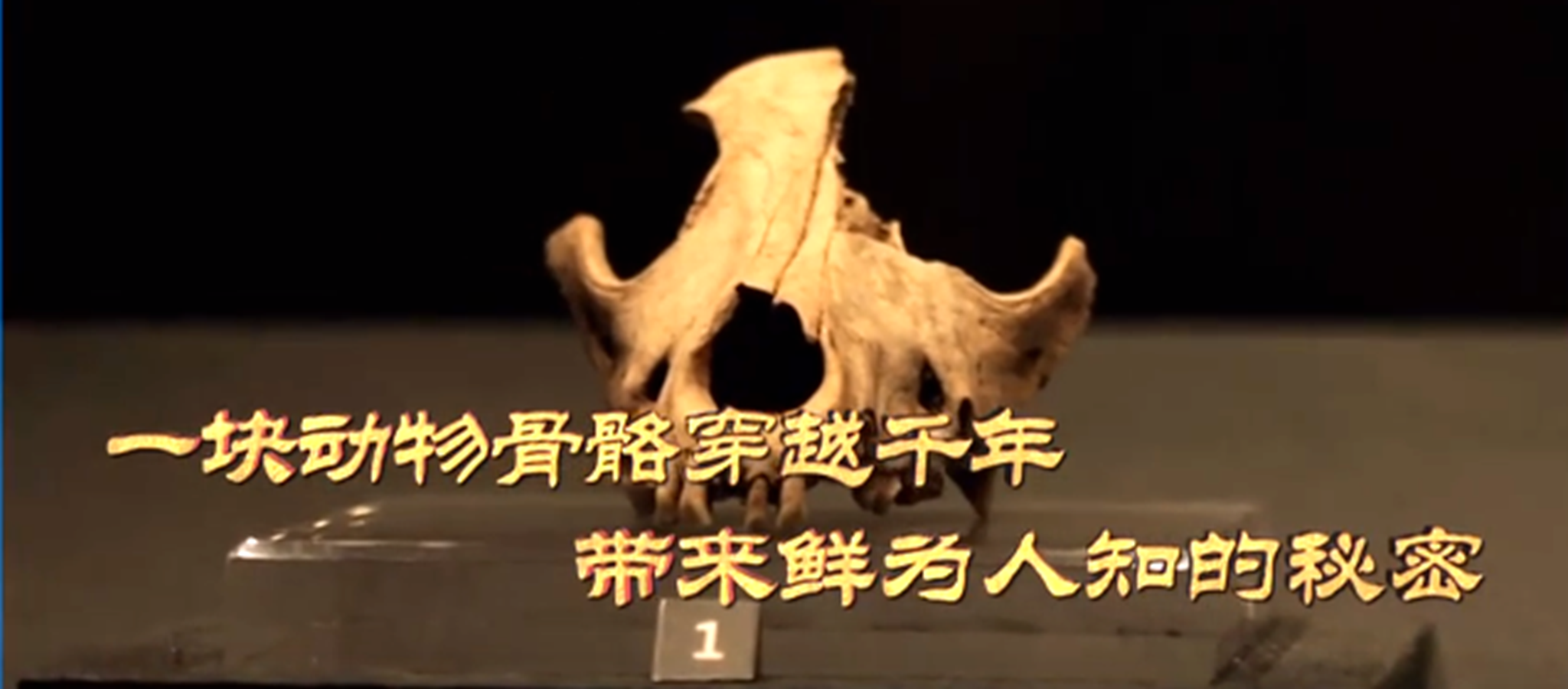

一、 贾湖遗址先民是什么时候开始养猪的呢?

为了证明这一点,动物考古学家可谓是绞尽了脑汁,寻找多重证据,在贾湖遗址里就发现了三件这样的猪下颌,我们看到的这两颗白色的牙齿,和牙齿右边的齿槽,它们好像没有长在一条直线上,这就是齿列扭曲的现象。

为什么会出现这种现象呢?

在家猪驯化的早期阶段,家猪的下颌骨开始变短,可是它的牙齿还没有相应地缩小,没有赶得上下颌变短的速度,所以同样大小的牙齿长在变短的下颌骨上,牙齿就长不下了,于是出现了这种齿列扭曲的现象。

另外,我们还根据动物的牙齿,看到了这些猪大多都是幼年个体,有80%的猪都在两岁左右就被人类宰杀了,我们知道自然环境中,动物的种群,不大可能是80%都是幼年个体,所以它们是被人类干预的结果,这些猪为什么只能活到两岁左右呢?这是因为人类养猪是为了吃肉,如果把猪养到三岁、四岁,人类的饲养成本就增高了,所以大多数的猪,就都在两岁左右被人类宰杀掉了,这也是我们认为,贾湖遗址先民养猪的一个证据。

再有,贾湖遗址的猪,在我国北方的内蒙古大山前遗址和吉林万发拔子遗址的基因,也被检测到了。这也就是说:贾湖遗址的猪,有可能传播到了我国的东北地区,除此之外,贾湖遗址的墓葬中,还随葬了猪的下颌骨,而且猪的牙齿表面的病理现象,还有咀嚼面的形态的大小,也都是人类饲养家猪的证据。

通过种种因素,动物考古学家可以非常准确地说,在距今8500年这个阶段,古代人类已经饲养了猪。

贾湖遗址先民饲养猪,他们的贡献可不单单局限在我们国家,我们可以很自豪地说,贾湖遗址代表了东亚地区家猪起源的一个中心,当人类开始养猪了,家猪饲养业是不是就立刻发展起来了呢?

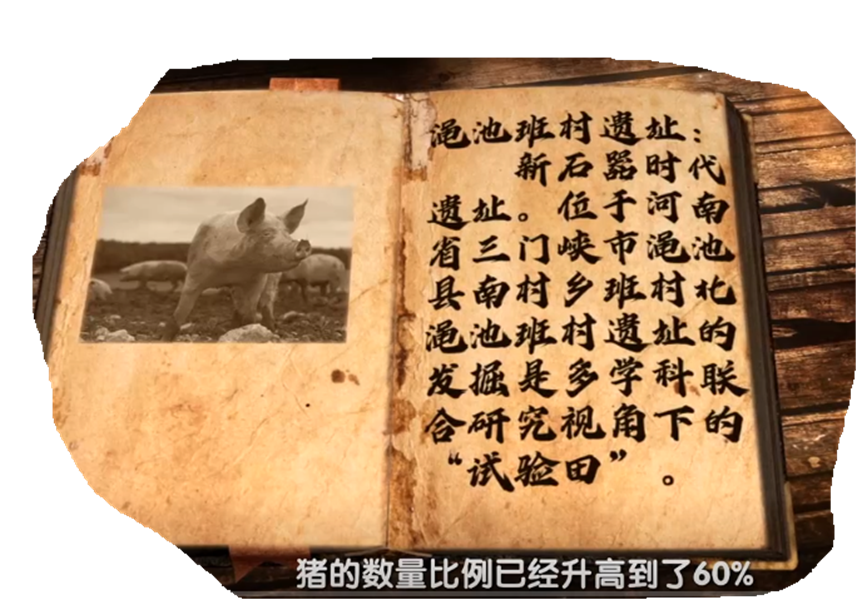

我们来看一下数据:当时贾湖遗址的猪的数量比例大约占10%左右。1000年之后,也就是裴李岗文化的渑池班村遗址,在这里猪的数量比例已经升高到36%,数量有了很大的上升,可见人类养的猪数量变多了。

从距今6000年开始,进入仰韶文化中期,中原地区的猪的数量变得更多了,在庙底沟和西坡遗址数量比例已经到了80%,这些猪都是被人类饲养的,可见家猪饲养业已经蓬勃地发展了起来,这样的一个大发展,一方面是数量的提高,另一方面就是人类养猪的方式有了改变。

我们发现人类饲养猪的食物,是不一样的,在这之前猪主要吃自然环境中的动植物,可是在西坡遗址考古学家们发现,猪的食物由人类的农业产品或者副产品组成。从这之后中原地区的猪便一直依赖人类为它提供食物,猪的命运也就紧紧地跟人类联系在了一起。

二、 历史的车轮进入了龙山时期:

猪仍然是古代人类的亲密伙伴,但是在龙山时期较晚的阶段,随着人类的迁徙,黄牛和绵羊慢慢地来到了古代中国,来到了北方地区,又到了中原地区,最终在二里头文化晚期传入到了中原。陶寺王城岗和二里头遗址都发现了黄牛和绵羊的骨骼。

这两种动物的传入,在当时一定引起了巨大的社会反响,想一想,如果我们之前从来没有见过黄牛,从来没有见过绵羊,那么第一次见到这两种动物得多稀罕啊。所以这两种动物的传入一定或多或少地引发当时的社会变化,比如发现猪的数量变少了,而黄牛和绵羊的数量有了一定程度的提高。

猪的数量虽然变少,但是猪的主要作用还是向人类提供肉食资源,满足人类吃肉的愿望,一直到现在我们养猪的主要目的也还是为了吃肉,猪肉是我们餐桌上必备的美食。

牛和羊我们知道,就是猪主要是用来吃,但是牛和羊,其实也还有其他方面的很多的用途。目前可以确认黄牛和绵羊是在龙山文化晚期传入中原地区。

对于黄牛而言,有河南地区的一些遗址,发现了用整头牛去祭祀的这样的一个现象,那么也有的遗址发现了养牛也是养的幼年个体,是为了吃肉,一些遗址大约是在2岁、3岁之前就被宰杀,牛比猪的时间要晚一些,因为牛体格大。

那么对于羊,我们发现这个古代人类利用它们的方式就更多了,比如说这一件绵羊的下颌骨,在二里头遗址发现了蕴含在羊骨的“密语”。

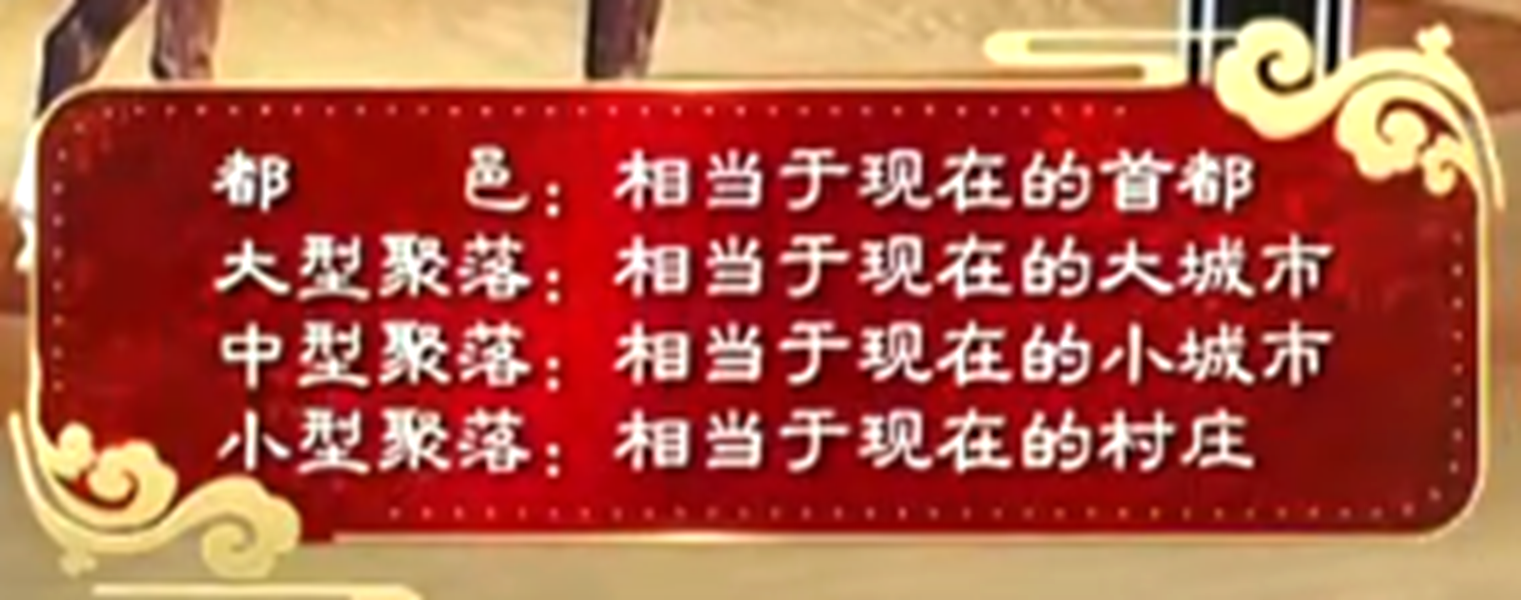

二里头文化是一支非常重要的考古学文化,多数学者都认为二里头文化时期,国家已经形成,和我们历史文献中记载的夏代有很大的联系。当时的社会出现了都邑,大,中,小四级聚落系统。都邑可以理解为现在的首都,大型聚落,相当于我们今天的大城市。中、小型聚落则相当于小城市和村庄。

在近些年动物考古研究工作中,通过对二里头文化,望京楼遗址这一大型城市中出土的绵羊骨骼的测量数据的比对,有了新的发现。

绵羊是什么时候被我国先民驯化为家养动物的呢?又是什么时候成为了人类非常重要的物质资源?

黄牛和绵羊在西亚的新月地带被驯化的家养绵羊的祖先来自于野生盘羊,在新月地带的多个地点,都发现了它们被驯化的证据。

绵羊在驯化的初期阶段,并没有骨骼明显变小的现象发生,这是因为人类在驯化绵羊的时候,家羊也和当地的野羊进行杂交,所以它们的下一代的体格没有明显地变小,但是当羊群随着人类的迁移,离开了自己的原生地,那么就没有野羊再和人类家养的羊进行基因的交流,所以野羊的基因停止输入,经过了人工选择之后,家养绵羊的体格开始发生了变化,雄性的角退化,体格也开始变小,所以绵羊身体大小的变化,它的背后蕴含了人类活动的信息,人类最初驯化绵羊只是为了吃肉,后来逐渐发现还可以利用羊奶,羊皮和羊毛,于是便开始了多种开发利用绵羊的历史。

在这些年的动物考古工作中,在二里头文化时期的多个遗址,都发现了我国古代先民利用绵羊的历史,这就证实了在距今3000多年前,已经开始使用绵羊这样的一种动物资源。

我们通过比较,这些遗址出土的羊的掌骨和指骨的大小,发现越是中心城市就越容易出现体格比较大的绵羊,而在村落中绵羊的体格就会偏小,说明绵羊作为一种家养动物,作为一种物质资源,按遗址的社会等级进行流动,这在一定程度上解释了早期国家,对资源的占有和管理的特点。

比如说猪,猪在中原地区它的数量比例一直都比较多,但是在边疆地区,特别是新疆地区,羊在新疆的数量就比较多,而且还有像马、骆驼这样具有边疆色彩的动物骨骼,它们也有各自潜藏的“密语”。

三、人类是从什么时候开始骑马的?马又是在什么时候被驯化的?

根据目前的研究,在距今5500年左右,生活在哈萨克斯坦的博泰遗址的人们,最先驯化了家马,这个遗址出土了数量惊人的马骨,有些人认为是家马,也有说是野马,通过脂肪酸分析的方法,在陶器的残留物中,发现了马奶的脂肪酸,多数人才接受博泰遗址先民,他们已经开始饲养了家马。

马奶残留物的发现,无疑是博泰遗址出现家马的有力证据,说明人类在距今5500年左右的时候就已经驯化了家马。

人类驯化了家马,就立刻开始骑马了吗?

更多的证据表明,骑马术在公元前1000年左右才真正在欧亚大陆地区北部流行起来。

我们知道马的奔跑速度超人,马背骑马可以大大提高人类移动的速度。

在游牧社会中,一个牧人放羊的话,一次只能放几十只羊,可是如果他骑马的话,一次能够管理几百只羊。大大提高了游牧的效率,因此马匹也就成为了草原上非常重要的生活物资。也深深地融入到了草原游牧文化中,又因其重要性和其代表的社会等级地位,在贵族墓葬中频频被使用。

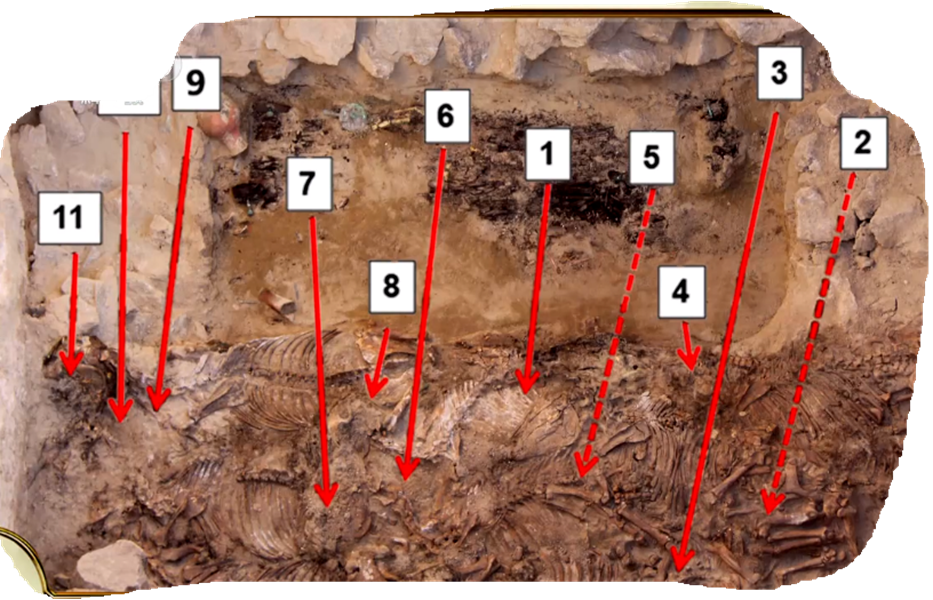

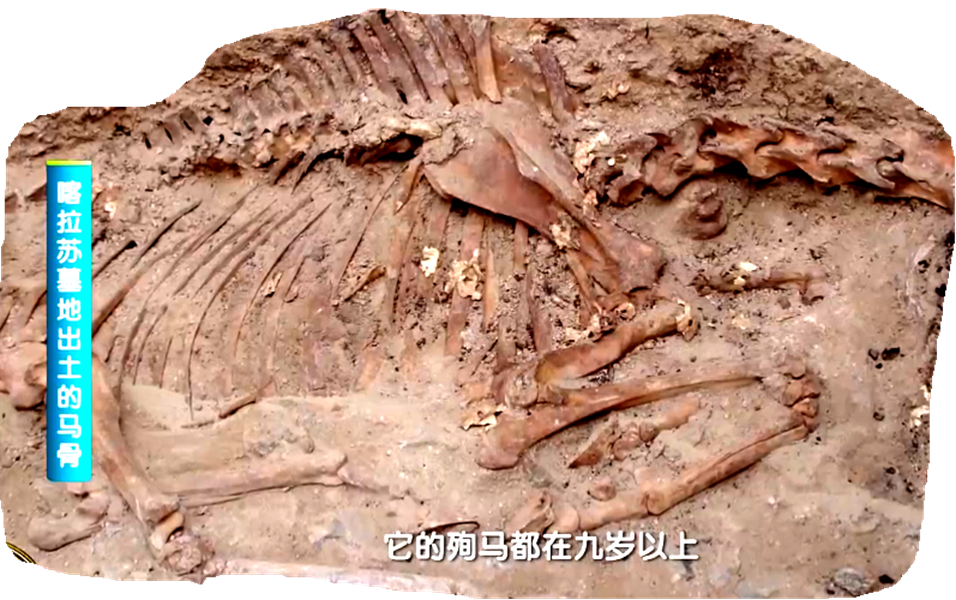

在喀拉苏墓地,发现了两座贵族墓葬,它们都是新疆早期铁器时代的,如果对应到中原地区,就是战国至西汉时期,墓中随葬了十几匹盛装打扮的骏马,其中十五号墓葬的墓主拥有十三匹完整的殉马。而且这些殉马全部都盛装打扮,马具和装饰物上表面都贴有金箔,在发掘的过程中,这些金箔和马骨共出。

这些马的岁数都很集中,它们都集中在九到十二岁。九到十二岁的马是一种什么样的年龄阶段和生理状况呢?

马的寿命,一般是三十到三十五岁,最长也能活到六十岁,它们的使役年龄就是能帮人类干活的年龄,大约是集中在三到 十五岁,而其中五到八岁的这个阶段是役用能力最强,也就是最能干活的阶段。

经过在新疆境内考古发现,在新疆其他的早期铁器时代的墓主,他们也选择九到十二岁,或者说是超过最强役用年龄的殉马去进行殉葬。这进一步揭示了游牧是人类依赖动物获得主要生活资源的一种经济手段。尽可能地最大化地利用动物资源。

人们需要用马去殉葬,他们要让这些马在另一个世界里,去陪伴他们的墓主,他们也需要保留一些马,在他们的实际生活中日常去使用。所以怎样在正常的游牧生活中和体现高规格的丧葬仪式,这两类重要的活动中,寻找到最佳的平衡点呢?

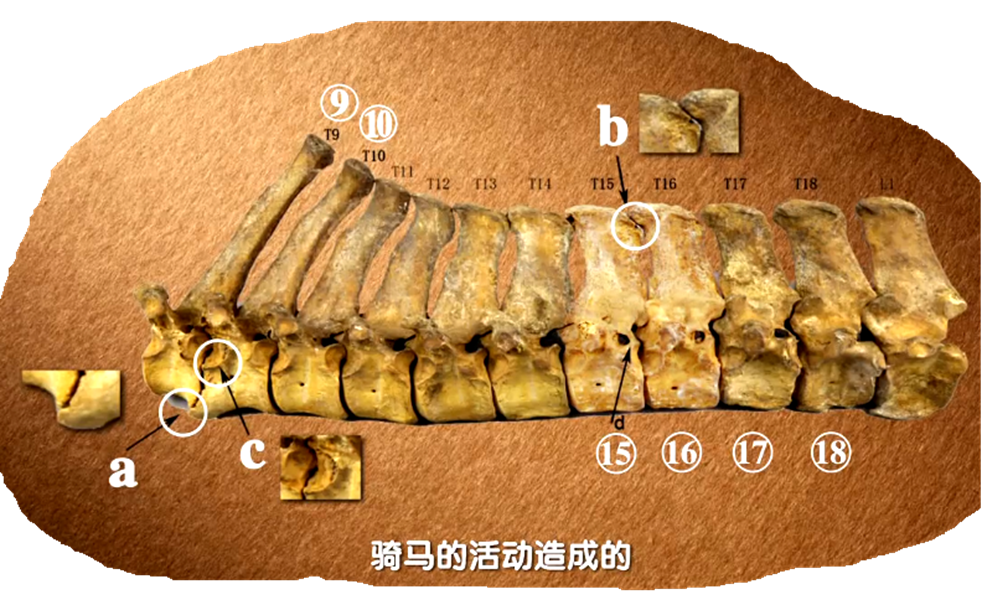

从考古出土的马骨研究发现,保留正值最强役用年龄的马匹。同时也发现,有一些马的椎骨和其他的马的椎骨不一样,从图片中可以看出马的椎骨有黑色箭头的地方都标示出来了,这些骨骼表面和其他的马的椎骨表面是不一样的,为什么会这样子呢?

有箭头的地方出现了互相的挤压,而有些没有箭头的胸椎,它们的棘突一个个冲上,都是分离的。所以说,出现这种现象,说已经出现了有一些马被人类骑马所造成的病变。人类骑马在马背上骑乘的时候,无论是否使用马鞍,它都会对马的椎骨造成压力,持久的压力是造成马椎骨的病变的一个诱因。虽然马椎骨因为年龄的增长,也会形成一些病变的现象,但是人类的持续的活动,能够造成病变的早发和高发。在新疆早期铁器时代,人类使用马匹的方式主要是骑马。而相比之下,我们很少在中原地区晚商到两周时期发现有马椎骨病变的一个现象。那么主要的原因可能是,因为中原地区马不是用来骑乘,而是用来拉车的,所以我们在中原地区发现的马椎骨的病变非常地少。这些信息说明,在不同背景下,在不同的地区,人类对于马的开发利用方式是不同的。不同的地区,从事动物考古研究的具体的内容可能是有差别的。

那么谈到了中原地区,早期主要是马车,谈到马车,大家一定都不陌生,马车一直是古代人类身份和地位的象征。我们最早的马车是见于安阳殷墟遗址,主要用来祭祀,无论是在现实的世界,还是在死后的世界里,用马拉车都是古代中国对马的最高的利用形式。

公元前307年,赵武灵王提倡胡服骑射,骑兵在当时的边境地区逐渐普及,马拉战车的方式在这一时期虽然受到冲击,但是并没有从战场的第一线立刻消失。无论是在出行的场合,还是祭祀的场合,马车都是权威的象征。

四、 中国古代的第一峰骆驼:

这个骆驼出土于新疆哈密地区,那么它很有可能也是用来驮运物品的,为什么这么说呢?

我们要从家养骆驼谈起,古代人类分别驯化了两种骆驼,一种是双峰驼,一种是单峰驼。

家养双峰驼起源于伊朗和土库曼斯坦等地区,时代为距今4500年。

单峰驼起源于阿拉伯半岛,时间也是距今4500年。

从驯化的地点我们就能够看到,两种动物它的生活习性的差异。

单峰驼更适合于生活在火热少水的地区,今天,单峰驼仍然在阿拉伯地区和非洲占主导地位。

而双峰驼则多栖息于亚洲。

在驯化的早期阶段,骆驼肉、骆驼奶、皮毛都对人类非常有价值。后来人类逐渐发现了骆驼的负重和运输的能力。要知道尽管马和驴也能负重运输,但是骆驼能够负重更多的重量,而且骆驼还有一个特殊的技能,就是穿越沙漠。这一技能使中东沙漠地区和亚洲草原地区的贸易发生了革命性的变化。可以说,如果没有骆驼很可能就没有丝绸之路的开通。骆驼商队是丝绸之路上一道亮丽的风景线。

汉唐时期的骆驼陶塑,既有双峰的造型,也有单峰的造型。

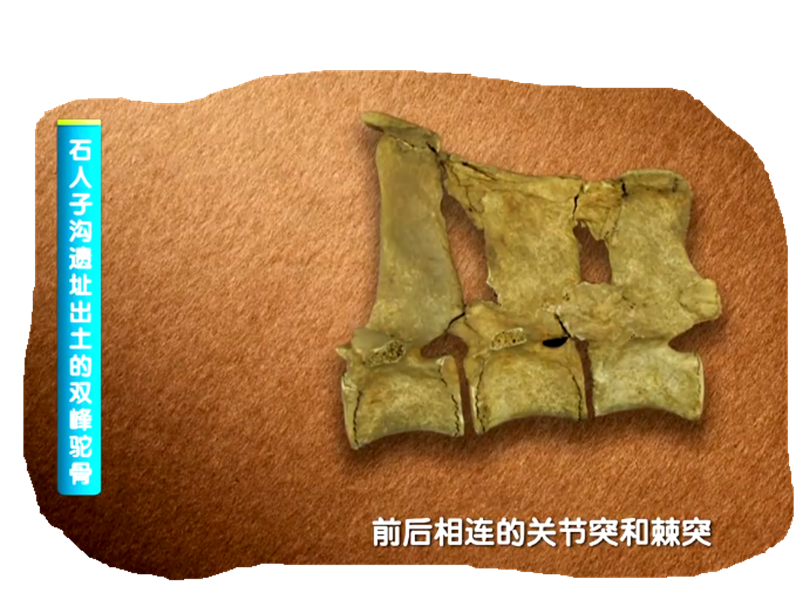

那么,新疆哈密石人子沟遗址出土的这峰骆驼,是双峰还是单峰驼呢?

我们开展的动物考古研究里边,从骨骼形态方面去比对,发现这峰骆驼的骨骼形态更接近于双峰驼。

另外,我们把这个骆驼的DNA(脱氧核糖核酸)与现代的家养的双峰驼,野生的双峰驼还有单峰驼的DNA进行比对,从分子生物学的角度上揭示了这峰骆驼就是家养双峰驼。在距今两千多年前,人类家养的双峰驼已经在新疆地区出现了。这峰骆驼出土于M12。M12的墓主跟骆驼一定有非常亲密的关系。所以这峰骆驼被随葬在墓主身边。我们不禁要问,它曾经为墓主做了什么呢?

为了解答这个问题,我们又有了一个重要的发现,这峰骆驼在生前有负重的迹象。

我们从这张照片上能够看到这峰骆驼的两节胸椎,也就是第十一节和十二节前后相连的关节突和棘突,关节突就是最下方一节一节往上走的地方,那么有一个愈合的现象,棘突。就是整个椎骨最靠上的这个一节一节的凸起,那么它的关节突和棘突都有愈合的现象。所以说,通过这些现象,也能够判断出来,古代人类是用这个骆驼进行了驮运或者是让它负重,让它去运输,因为人类对它的利用。所以它在自己比较年轻的阶段,椎骨也发生了病变的现象。

新疆地区是古代中西方文化交流的重要通道,也是丝绸之路的重要的环节,在丝绸之路形成和发展过程中,家养动物起到了非常重要的作用。

可以说,如果没有马和骆驼,古代人类交流的速度和深度将大打折扣,他们无法穿越沙漠,也无法日行千里。

如果没有绵羊和山羊,草原人群将无法维持生存,那么中西方文化交流的进程,也将减弱和延缓。历史可能也会被改写。

所以家养动物,紧密地融合在人类的历史中,探索家养动物,也是在探索我们的过去。特别是家养动物相辅相依,从古代走到现在,动物考古正是在探索,并解读曾经发生的故事。

今天,我们带大家穿越时空,从贾湖遗址家猪的起源,到早期国家中绵羊的等级差异化,从中原地区拓展到西部边疆地区游牧人群的马和骆驼,介绍了这些动物在早期国家,社会复杂化和丝绸之路形成发展过程中的重要的作用。

通过动物考古的手段,通过研究先民们饲养家畜的情况来探索中华文明形成的过程。这样的研究,从而让我们能够更好地,更加准确完整的讲述中国古代的历史。也更好地认知中华文明一体化的进程。

未完待续

中华民族世世代代所继承发展的、具有鲜明民族特色的、历史悠久、内涵博大精深、传统优良的文化。更多中国传统文化敬请关注:

编审:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆理事长:吴惠娇

编辑:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋

2025年8月6日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2020-05-28

-

2020-06-22

热点资讯