弓箭:可以说是我们人类认识的第一个物理学里面的力学原理。我们开始认识到有一个东西,它有一个反弹力,那么这个反弹力可以帮我们把要投掷的东西送得更远,使它更有力量,那么最早我们利用这样一个原理,做出来的东西就是弓。

经过研究这弓箭最早出现在旧石器时代的晚期,大家学过历史,最早一段叫“旧石器时代”再到后面叫“新石器时代”,这两个石器时代中间衍接的,有一个叫“中石器时代”。在中间石器时代,世界各地的民族普遍地都掌握了弓箭。但是这个弓箭它很难保存,最早的它这些材料很容易腐烂。所以我们在研究的时候,往往要追全世界,这个弓或者箭的实物。最早出现在什么地方?然后经过什么样的途径,它向周围传播的。

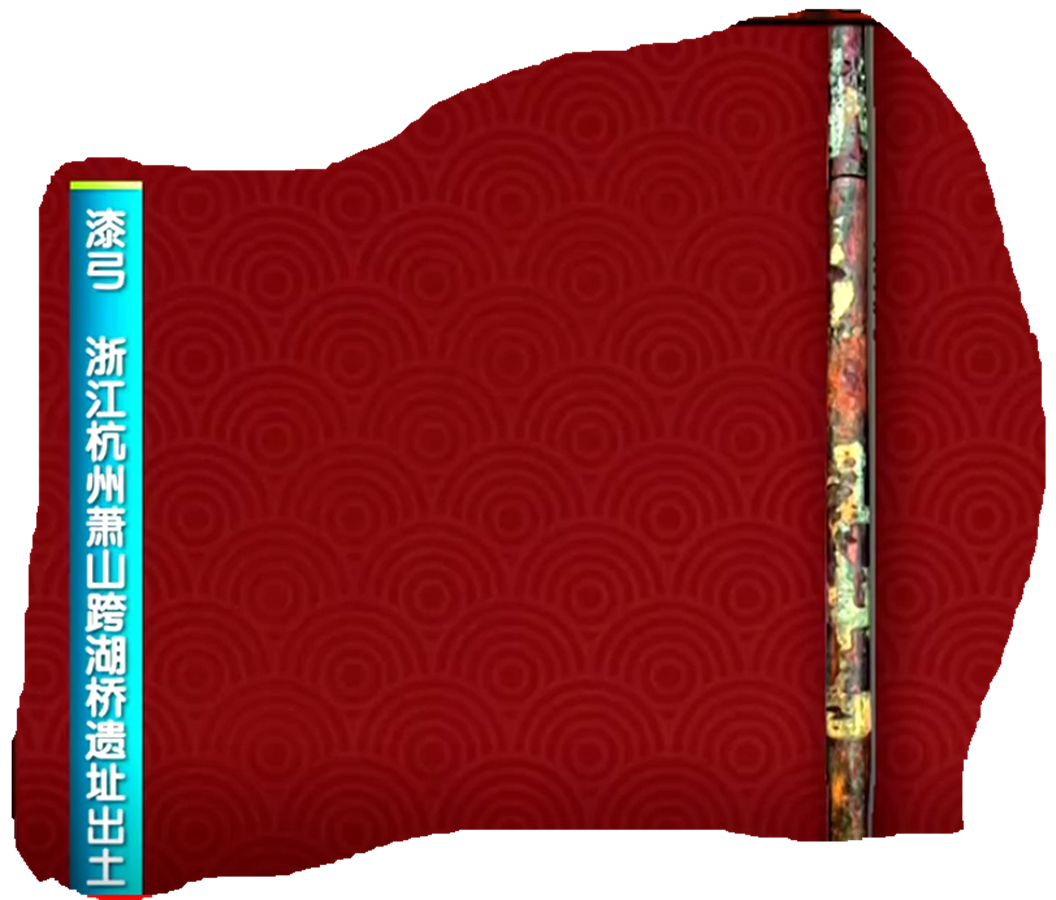

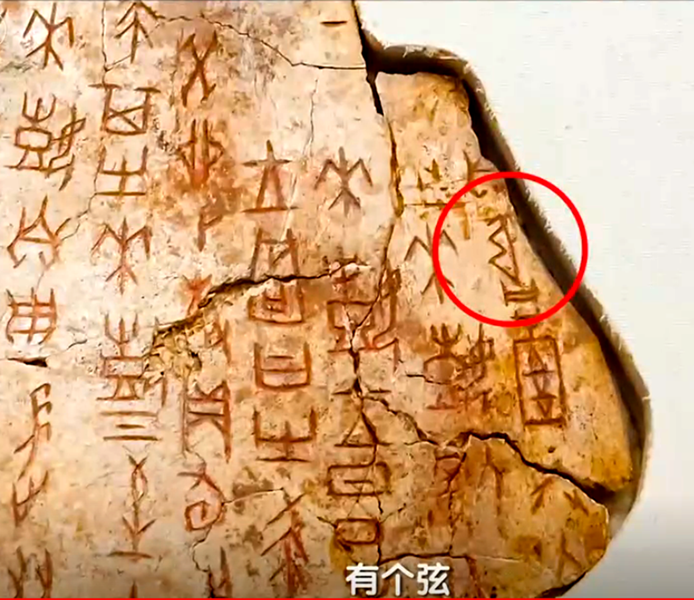

我们浙江萧山跨湖桥遗址考古有重大的发现。其中发现了一件类似一根木棍。

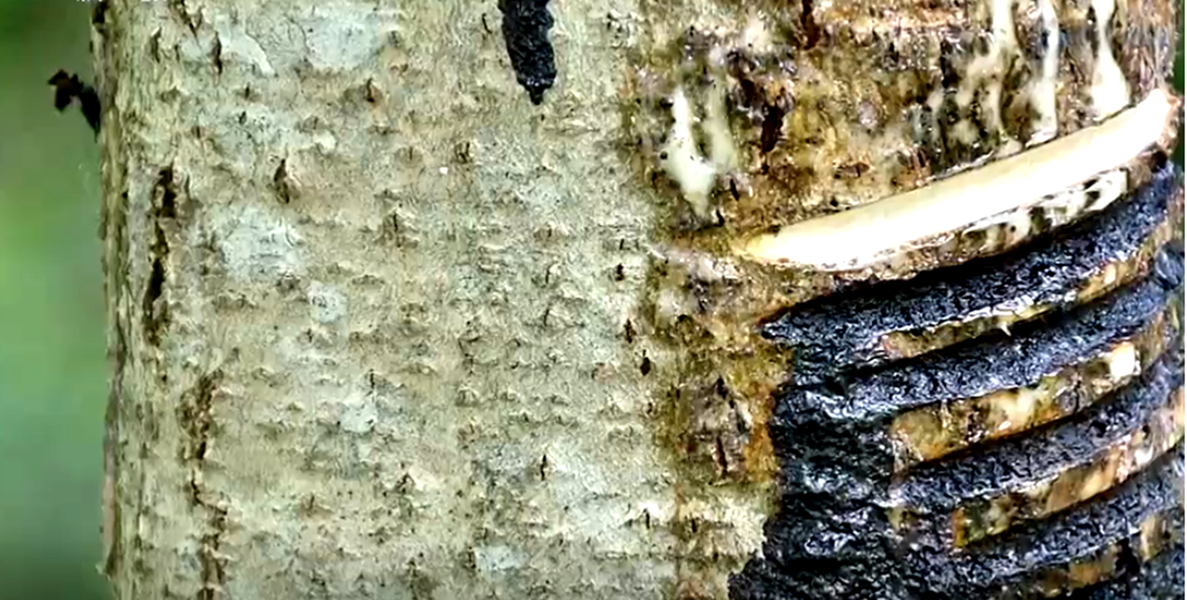

当时出土时考古人员也不知道是什么。就把它泡在药水里,后来一位日本学者是专门研究漆的。漆就是漆树上面开槽直接让它漆树上的树汁流出来,我们一般把它叫“大漆”。我国发明和使用漆的历史很早,但是日本人一直认为最早发明和使用漆器的是他们。结果这位日本学者参观了浙江萧山跨湖桥遗址的遗物时,他发现这根类似木棍的表面涂了一层漆。结果他就从浸泡木棍的液体里面取了一点水回去化验,结果证明是漆。

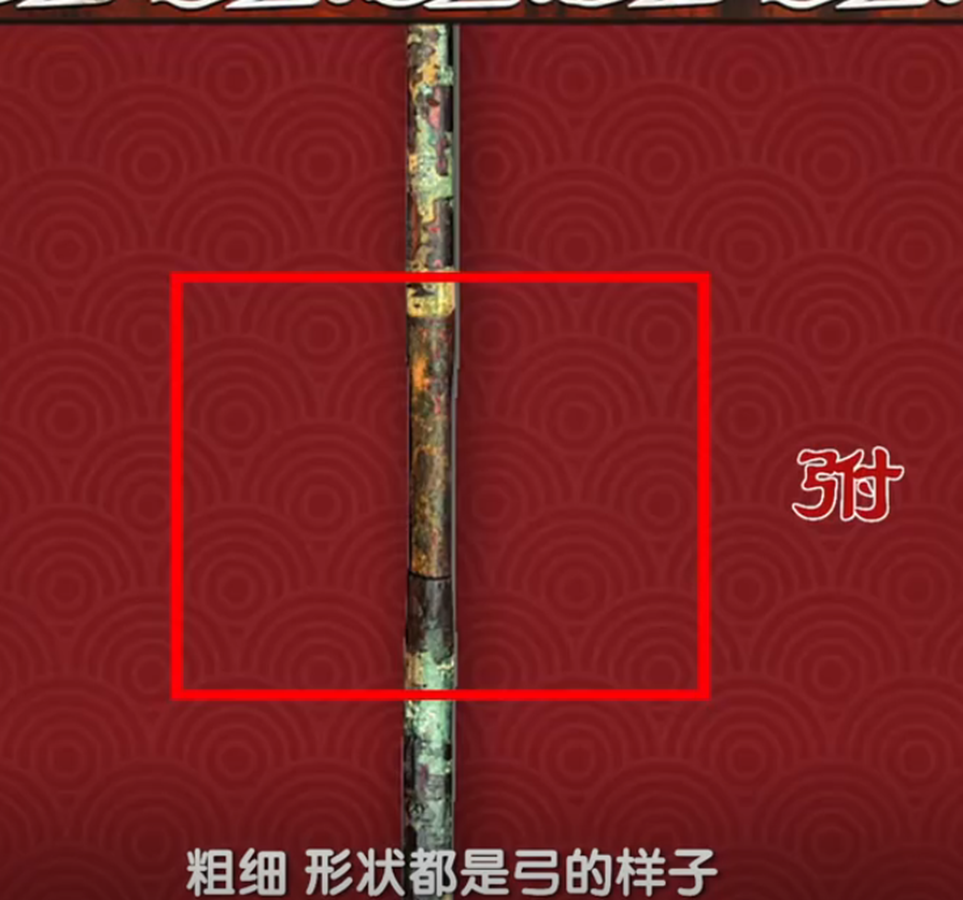

如果是一根棍子为什么要刷漆?后来引起大家对这根木棍的关注和研究。发现在这根棍子的中部,它中间细,而且细的方向跟整个上下它是不一致的,而弓中间专门有一个手抓的地方叫“弣”。

它的这个地方非常明显,粗细,形状都是弓的样子,但是有点可惜,它这个两头有残损,两头应该是有类似钩,弦装在上面,把它固定住的,这部分腐烂了。

最终研究结果是:这个就是一张弓。

“文武之道,一张一弛”,这个“张”为什么是和弓有关呢?把它张开来。“弛”是把它松掉,让它休息,再拉上来时,它这个弹力尽可能要保存。所以说这个弦拿掉了。是我们中国发现距今8000年前的,年代最早的弓的实物。它是完全松弛的一个状态,现在珍藏在浙江萧山跨湖桥遗址博物馆。

观德之射

会挽雕弓如满月,西北望,射天儿狼。古人在拉开强弓劲弩那一刹那。

当你拿起我们中国的这把弓,你要考虑的第一个问题是“心摆正了没有”。

拉弓射箭,克已复礼。

没有一个国家把这样一个“杀人的武器”改造成为一个“提升道德的活动”。

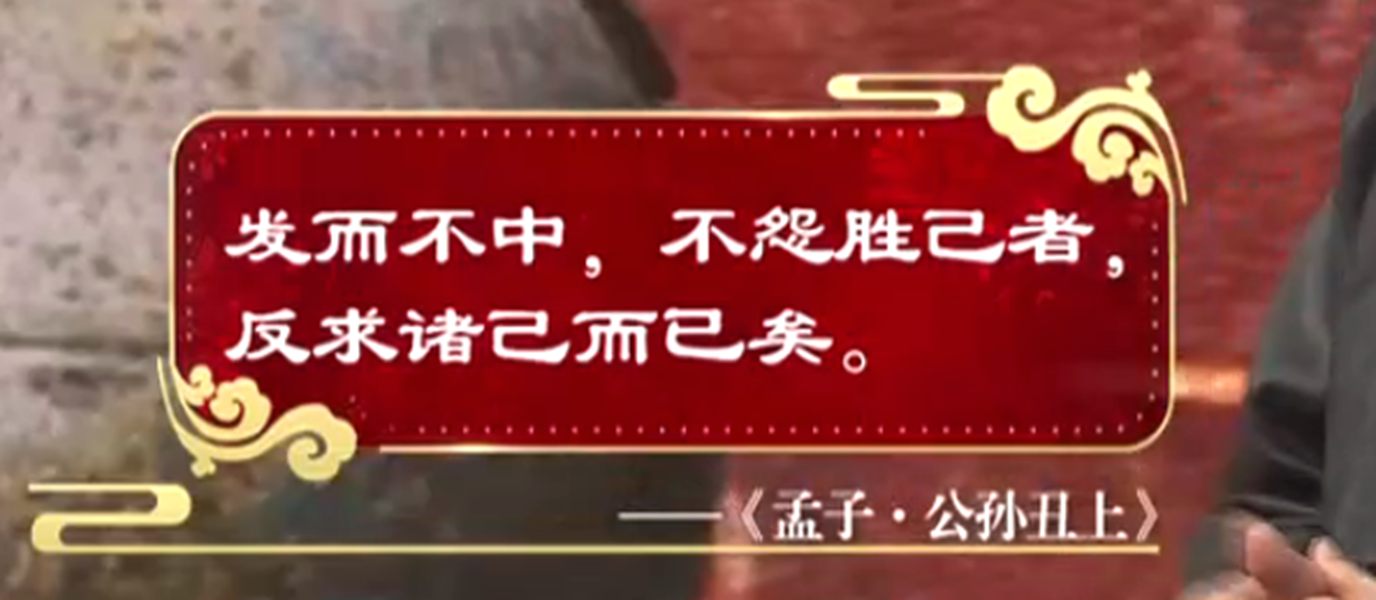

古人通过射箭比赛,快速提高自己的道德修养。----“发而不中,反求诸已”。(即是永远从自己身上找不足原因)。

清华大学文科资深教授:彭林,主讲“观德之射”。

提到体育运动,提到比赛的时候,我们更多想到的是,现代竟技体育。

而中国5000年的文明史,其实我们的先民们,把体育、健身、竟技、技击,还有修身养性完全地融合在一起。把它变成了中国文化的一部分,而这样的基因就在我们的血脉当中。

“乡射礼”是盛行于周代的国家礼仪之一。是周礼“六艺”,“礼、乐、射、御、书、数”中的重要组成部分。

《礼记》《仪礼》中关于乡射礼的记载,十分繁琐而细致。总计近九千字。大到会场布置,小到主宾如何落座,进堂的方位,几乎无所不包。乡射礼的主要流程为“三番射”。行礼当天司射把六名射击者中射艺相近者两两配合为一组,这一步骤称为“合耦”。每一耦两人,每人取四支箭。司射为众人做出合乎礼节的示范后,即可准备进行“三番射”。

每一番是“习射”,不管射中与否,都不计成绩。

第二番射用算筹记数算胜负。箭头必须剌穿靶子才算成绩。负方射手需站着将罚酒喝光,再向胜方射手拱手行礼。

乡射礼最为巧妙的设计,在第三番射,需要礼乐结合,乐工演奏《诗经.驺虞》。射手按照《驺虞》的乐节,引弦放箭。如果没有按照鼓点发射,即使射中也不得计算成绩。

第三番射考验一个人是否获胜,不仅看是否能射中,还要看是否与音乐结合,按照音乐的节奏来,讲求礼乐身心的和谐。

比赛结束胜负后,三耦、主宾、大夫顺序上堂,负方射手喝罚酒,三番射到此结束。

有一些书写“这个奥林匹克,只有西方人能想得出来,中国人是没有这个智慧的,中国人不懂得什么叫竟技比赛,中国人连体育运动这个概念都没有”,你们说气不气人。

我们知道中国人很喜欢运动,在先秦的很多文学作品、古代美术作品,出土文物里面可以看到,关于竟技的比赛实际上很多:----游泳、摔跤、剑道、再到后来的蹴鞠,太多了。其中就有射礼。“三礼”:《周礼》、《仪礼》、《礼记》。这三部书里面完整地记载了,我们周代的“大射礼”、“乡射礼”。另外还有一些文献提到“奥射”,另外还有“燕射”。

我们今天的人一说到体育比赛,竟技。现代体育,都认为是西洋来的,而我们这几千年来,强健我们的身体,文明我们的思想的中国的传统体育,甚至是传统礼仪,被我们遗忘了。

伴随着我们进入新时代,伴随着中国传统文化越来越发挥它的光芒。我们必须学文、深刻的认识到我们璀璨的中国传统文化,中国传统体育,在塑造中国人的精神方面起到过怎样的作用?

我们在人类文明的轴心时代,中国人最早地用人的眼睛来看待世界。

(1)、古代希腊它最早睁开了自然的眼睛,他们比较注重物质,比较注重自然。

(2)古代印度最早睁开了神的眼睛,在他们眼里,我们都是芸芸众生。

(3)我们中国人最早睁开了人的眼睛,我是谁?我是人,人为什么是人?不是禽兽?我们何以自处,我们的末来在哪里?所以我们中国文化说一千道一万,都是围绕着人怎样成为一个,完全摆脱了动物意义上的那个定义。我们成为一个,道德理性意义上的完人。我们认为社会的发展,人自身的发展是最核心的,这个问题解决了,人类社会的发展就会健康,社会正常,就能完美。

那么人是要有道德,人之所以为人,这禽兽它没有道德,人有道德,所以我们始终要动员全社会怎么样来使每一个人都意识到并且时时刻刻,在朝着一个有德之人去努力。所以,一方面政府的制度要体现道德,要爱民,然后我们每一个人要修身,要把身上那些不好的东西修掉,要做君子。另外,在社会生活里面,所有的活动都要有助于提示,你要成为一个有道德的人。

天子为什么要举行一个射礼叫“大射”?选拔人才,他没法一个一个面试,就举行一场射礼,他坐那里看,一出来内志正,外体直,这个人的精气神,你就看到跟人家完全不一样,那个时候没有科举制度,国家需要的人才哪里来?要各个乡(古代的乡相当于今天的省级政府),乡下面的各个州向中央举荐,那么中央要求的那些才干,各个乡各个州的学校里面都在教,另外要你这个射箭里面的一些真谛,你都懂不懂。一般来说每隔三年要考评,考评完了以后,要找一些最好的学生来举行射箭,那么通过这一个射箭来选拔里面最好的人,把名字写下来,再将名单报给中央录用。那么乡射礼就是在各个乡,实际上是在各个乡下属的州,每一个州都有一个学校,这个学校的名字叫“序”,一本书前面写个序,这个序字的一个义,就是州一级的学校,要在这里举行一次射箭比赛,这个比赛里面充满了“礼”。因为我们是礼乐治国。在周代这个射箭大家都很喜欢,而且政府就把这种比赛的形式纳入到国民的道德教化,富教于乐这样一种活动里面去。这是在人类文明史上大概是唯一的。

乡射礼的比赛,主要的程序叫“三番射”,这个“番”就好比“次”,我们叫“三番五次”就是这个意思。“三番射”就是射三次。

每一个州的州长,他要从学校里面挑选一些比较好的人,然后再从社会上挑选一些社会贤达,名望比较好的,请到学校来,然后要组成两个队,那么首先在州的学校里面,要选六个最好的,这六个人按照他们平时学习成绩的基础,分成三组,水平接近的摆在一起,这样有竟争力,也比较公平。这两个一组叫“耦”。所以叫“三耦”。实际上三对六个人,两个人其中一个叫“上射”,一个叫“下射”。这个乡射礼拿到今天来,它也是一个严格意义上的体育比赛。

怎么说呢?它有固定的场地,就在州它的序(学校),就是它的学校里面,每一个人射四支箭,我们在汉代画像石,也是一个人射四支箭,它有固定的射道,这个射道的长度,是拿弓的长度作为标准,一把弓,两把弓,一般分为三等,五十弓、七十弓、九十弓。一个弓的长度,将近一米,所以九十弓的差不多就有一百米了。我们古代射箭是没有中心环,就中间一个靶心,有一个方块,射中就算。

射箭叫“抛射”,它像抛物线,最后落到靶心上。

“三番射”一开始,它有一个专门的工作人员,有报靶的,有算筹的,到最后数两边的算筹,谁多,谁胜。算筹的摆法跟甲骨文里面记述的摆法是一样的。其中有一个教练兼裁判叫“司射”。但是射箭的箭一定要扎在靶上面才算成绩,没有扎上的不算成绩。到了最后一轮比赛要有音乐,这时射箭的节奏,箭发出去的时间要跟这个节奏完全一致,否则射中了也不算,不记分。上射先射,下射后射,每一轮各自射完四箭,不记分,算热身赛。

第二番射,是正式比赛,这个射完以后报分,谁胜谁负出结果。

第三番射就加上音乐,一般来说奏《诗经》。仪礼》上记载了奏《诗经》里面的几篇,像《驺虞》,非常遗憾,这几篇诗亡佚了,但是我们基本上知道,就说这个打节奏,古代的《诗经》唱越来节奏感很强的。射箭时,拉满弓时,要等待音乐的节奏,要在鼓点击的时候同时射出,才算有效,这时人的身心和音乐完全融为一体,何等高雅。

国际奥委会有一个“箭联”,章程里面说最早的射箭比赛是1567年英国的贵族发明的,是16世纪,我们最晚在公元前八世纪,我们就有射箭比赛了。正规的有分几个等级的,有裁判、有教练、有记分员,不仅比谁射中,还要比谁的风范好。而现在的比赛,它完全没有人文内涵,我们要早两千多年。

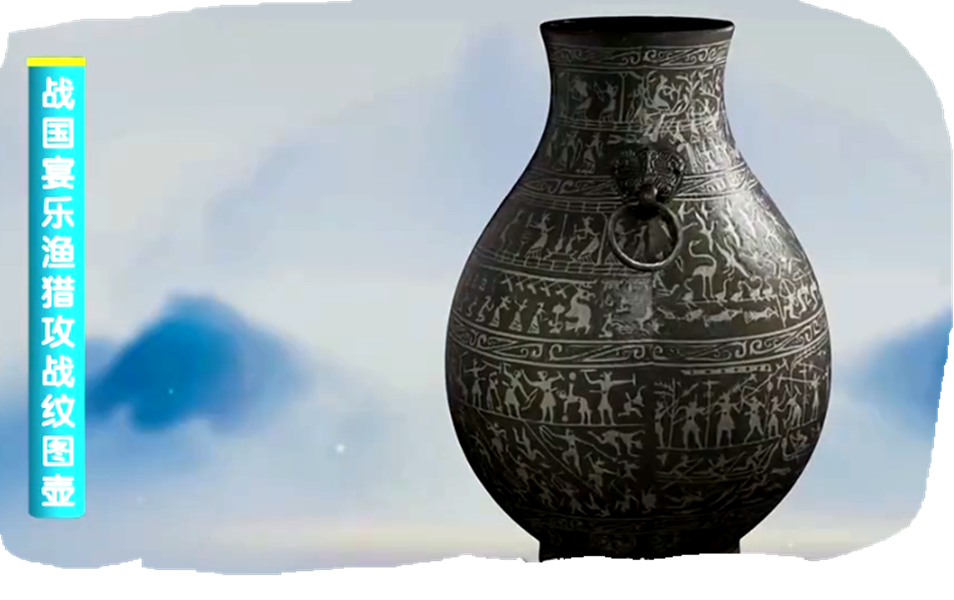

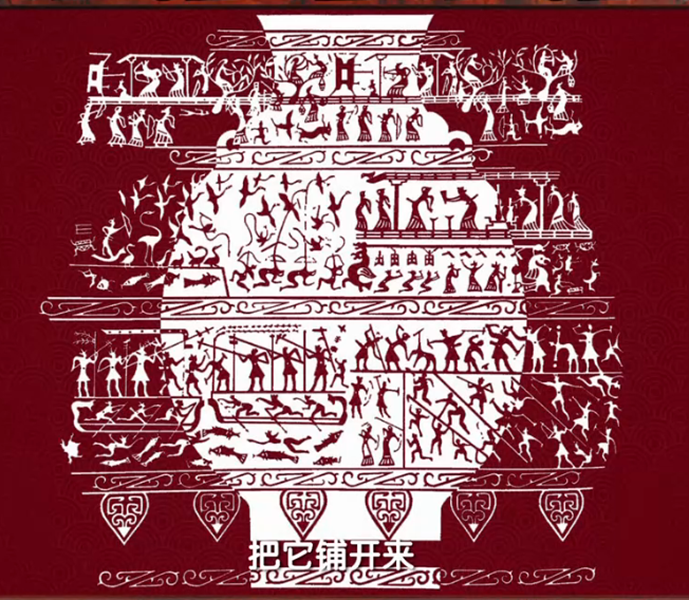

战国宴乐渔猎攻战纹图青铜壶:

以前有人命名叫“水陆攻战纹图青铜壶”。

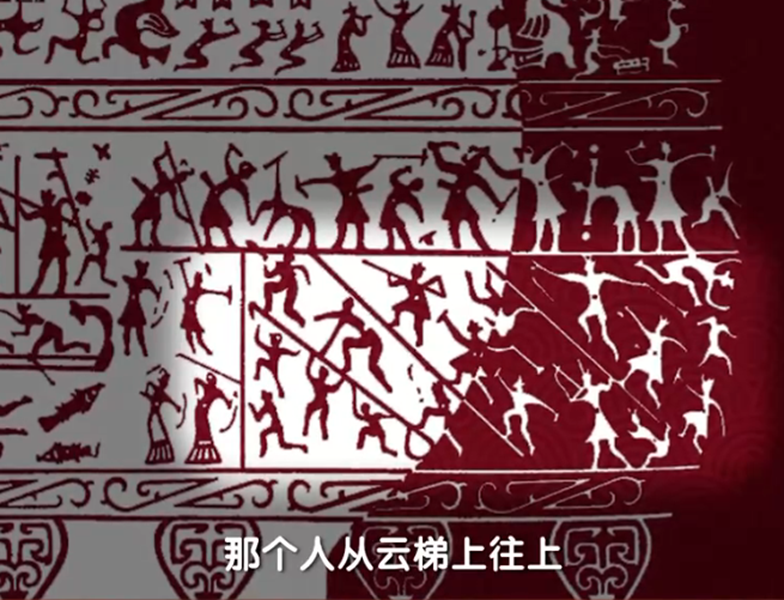

1、最下面外边的那个:有云梯,人从云梯上往上攻,有的射箭,有的扔东西,然后上面的人,在把他们往下打,这是攻城。

2、左边的:有船,船上的人拿着长矛武器,下面有两组人划船,相向地划船,动作非常夸张,划船的人就像在短跑一样,速度感非常强。

3、中间有一条几何纹的带把它上下图案隔开了。

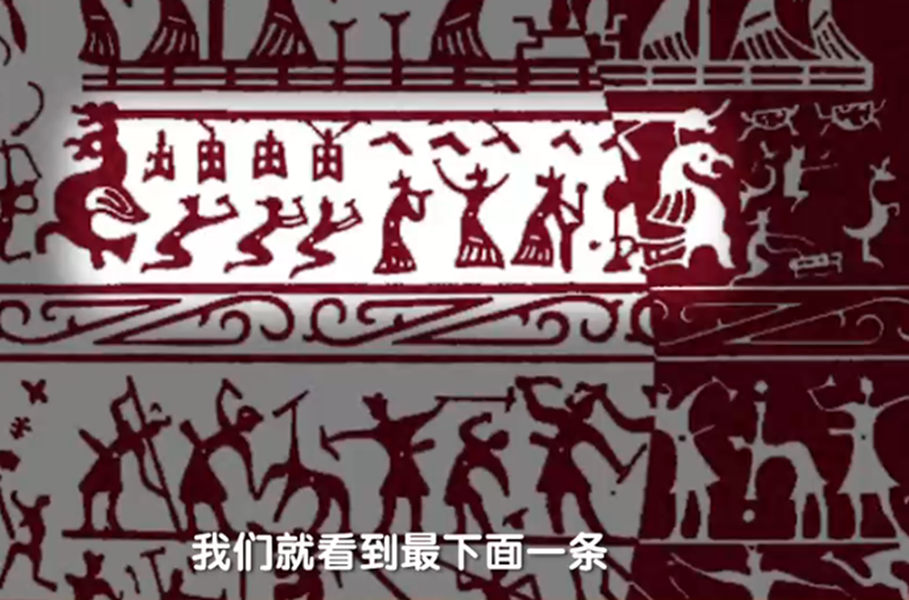

4、有人跪在那里敲编钟、编馨。这个编钟、编馨的挂法跟“曾侯乙墓”的一样。

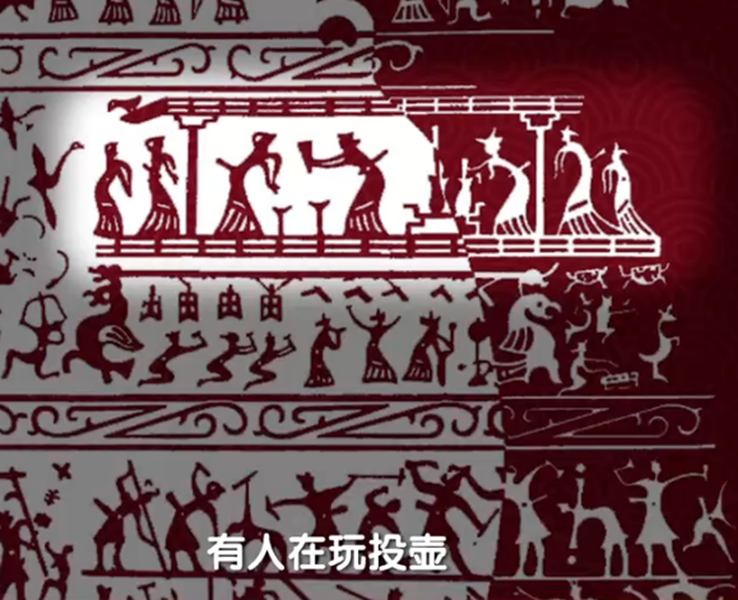

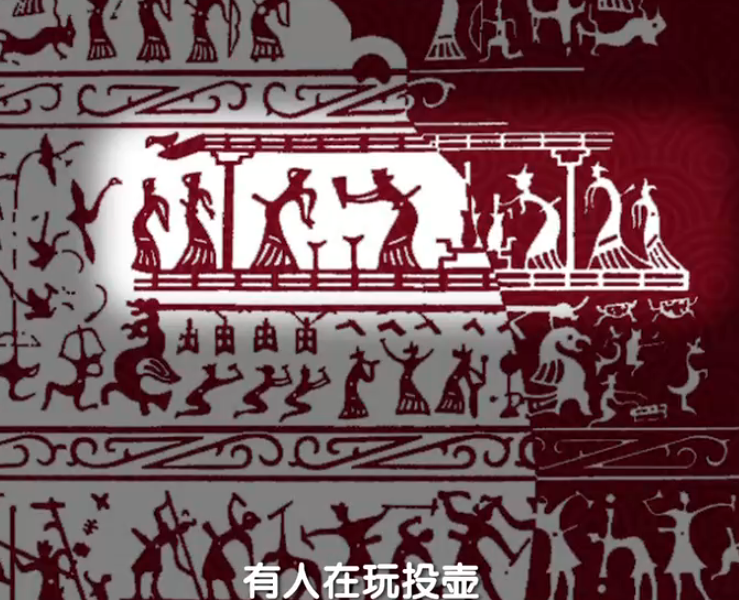

5、右上边有人在玩投壶。

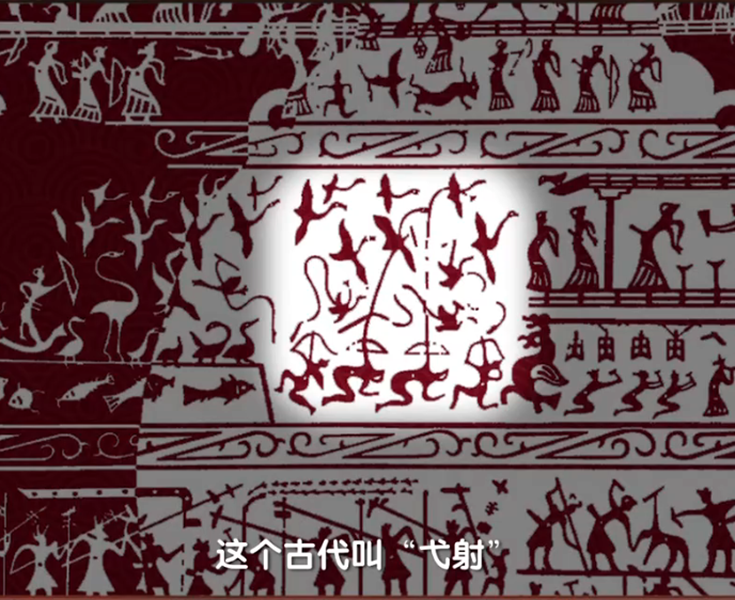

6、左上边有人几乎是跪在地上,朝天上好像发射一种东西,这个古代叫“弋射”,这个鸟在天上飞,你不一定要射中它,你就扔一个东西上去,那个头上有个东西,如果这个东西它缠住了鸟的翅膀,这个鸟就掉下来了。古人很聪明。

7、最上边中间的就是一个射箭的靶子,两个人一组,在往那里射。

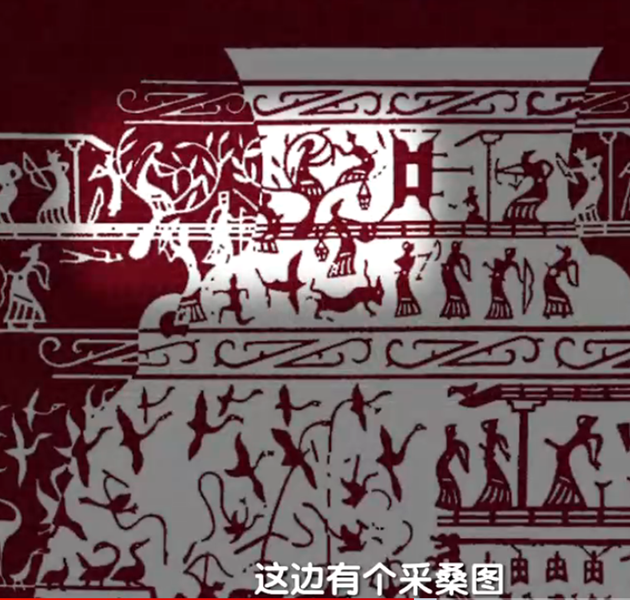

8、上左边有个采桑图。

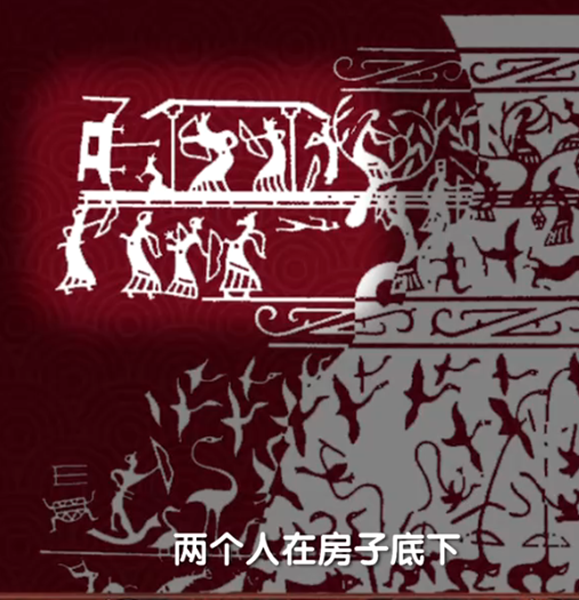

9、上左最左边上也有一个两个人在房子底下,这是一耦,上射下射,射到最边上那一块像梯形一样上面有三个东西,就是靶子上的三支箭。

这个东西跟我们在《仪礼》上面看到的基本上是一致的。这是当时周代社会生活的一个多角度,多层次的一个画卷。有打猎的、有攻城的、有在水上那个好像游泳比赛。下面还有鱼。生动的不得了。有礼乐生活。----每一个中国人都应该要了解这幅图。我们对当时社会的,那样一种和谐,那样一种跟自然的紧密的融合。

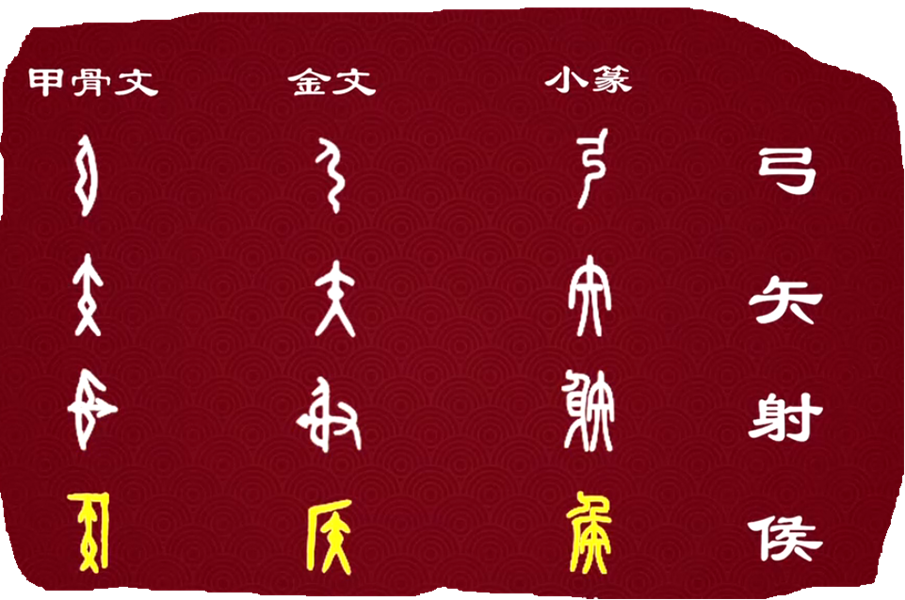

这个“弓”,甲骨文里面是把弦上上去了。金文里面是弦松下来。小篆就是我们现在写法了。

“矢”基本上是个象形字。

“射”也是象形字,箭都上上去了。

“侯”这个“侯”是一个“矢”,一支箭,一支箭在什么里面呢?它没有画一个四方的,实际上一个四方的就是一个靶子。

古代谁当侯?----“射中为侯”。

我们有过这样一个阶段,以武力谁的武力最好谁当领导,所以这个“侯”在甲骨文里是很清楚的,到了小篆变得比较厉害了,一直到现在再写这个“侯”,一般很少人会跟古代的这个制度联系起来,跟射箭有关。

中国文化是把人,而不是神,不是宗教放在第一位的,我们人在《诗经》里面,讲到要“自求多福”,没有人能够赐给你福,你的福报都是你自己得来的,所以我们每个人要修身进德,不断地提升自己,那么将来在社会上,你才能起到更大的作用。甚至要成为不朽的人物。这个士大夫,都有这样一种抱负,那么为了成就一个事情,大的事业一定要把自己的德性,养正了,养好了。

清代有一个大学者叫阮元,他考上过状元,这个人学问十分了得,我们现在的《十三经注疏》就是他主持刊刻的。成就非常的大,做过两广总督,他禁过鸦片,禁鸦片的时间比林则徐还早,他回忆自己一身,非常感恩他的母亲,他母亲在他小时候就跟他讲:“儿啊,为学好比为射”。使他铭记在心,终成乾嘉学派的“山斗”。山里面的泰山,星星里面的北斗。他母亲的一句话给了他一生的启迪。

第二个人是辅仁大学的陈坦先生,他曾经是辅仁大学校长,一级教授,“中央研究院”院士,这个人很爱国,北京沦陷以后,很多大学南迁了,那么辅仁大学因为它是外国人办的大学,所以它还能办下去,这时占领者,知道他学问很大,希望他出来跟他们合作,被他严词拒绝,他不光严词拒绝,而且在一次学校的大会上全校师生都在,他站在主席台上,神情非常严肃的地给大家讲:“我们古代有三种人是很多群众性活动都不允许他参加的”。

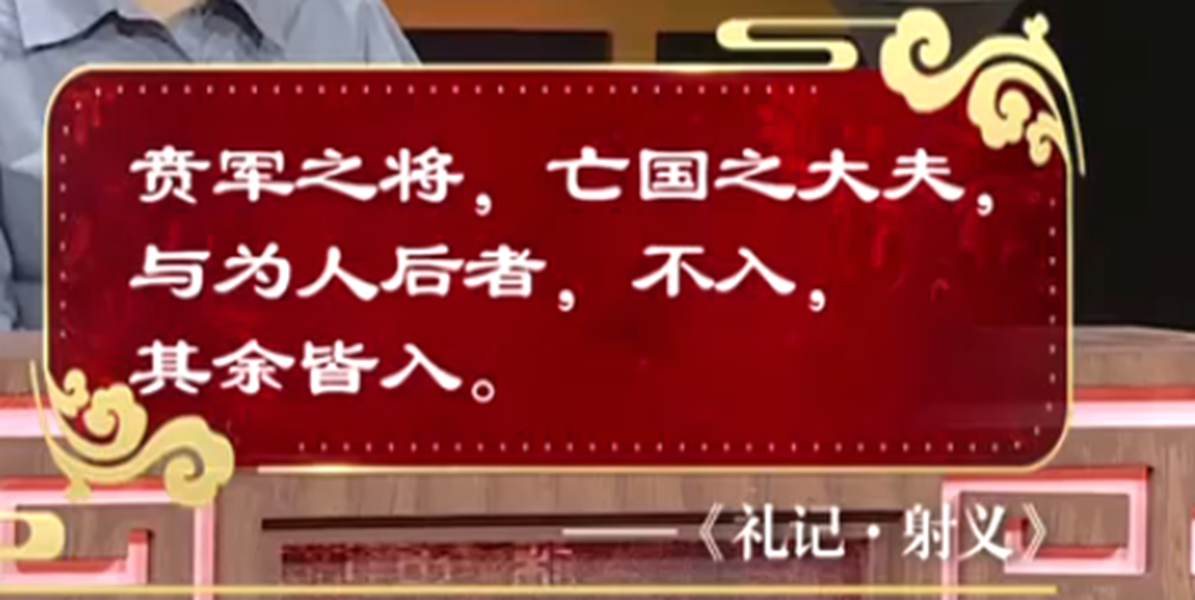

一种是“亡国之大夫”。你在一个政府里面做官,你不好好做,你成天贪腐,你把国家弄亡了,“亡国之大夫”,我们这种活动不欢迎你,你不要进来。

第二是“贲军之将”,找打仗不勇敢,没有谋略,打输了,打败了,这种射箭活动,你还有脸进来吗,我们也不欢迎。

第三个“为人之后”,你有个爹,可是你一看隔壁人家,人家比你爹有钱,你要求做他的干儿子。这个暗指汉奸,你有祖国,可是你为什么去给人家效力。那么这样的人,我们也不欢迎。全场那肃然,这一种绝不跟敌人苟合,不跟他们合作,这个情绪就被激发起来了。

结语:

没有一个国家把这样一种杀人的武器把它改造成为一个提升自己道德的一项活动,所以我们中华民族,是一个爱好和平的民族,连武器我们都不愿意让它变成武器,而要把它拉回来。当然在保卫国家需要的时候它还是武器,但是我们在整个社会要借由这样一种方式,让所有的人都来做正直的人都在兢兢业业的去努力去做一个事情,不成功的时候,从自己身上找原因,那么这个实际上呢,我们做学问,做事业,我们人生的奋斗,跟这个其实都是融为一体,所以有过这样训练的人,他是有德性的,如果我们练传统射箭,把我们的传统接起来,怎么样使我们这个心,能够达到一个最好的状态,再接下去,那么你的气象就不一样,你的人生也会不一样,你在周围的人,跟你接触的也会不一样,这样的人越多,我们的社会风气就越正,这种有格局的,有志向的,纯正的人会越来越多,中国的好的学者,都懂射箭,而且都懂射箭的灵魂。

“为学好比为射”,要专心,要尽力,“发而不中,反求诸已”,这种我们就能不断地在自己身上找到革新,提升的动力,内在的动力。

未完待续

中华民族世世代代所继承发展的、具有鲜明民族特色的、历史悠久、内涵博大精深、传统优良的文化。更多中国传统文化敬请关注:

编审:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆理事长:吴惠娇

编辑:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋

2025年6月19日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2022-04-19

-

2020-05-28

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2020-05-28

-

2020-06-22

热点资讯