在博物馆事业发展100周年,惠州市博物馆成立45周年之际,为进一步丰富惠州市博物馆瓷器标本,惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋,个人向惠州市博物馆捐赠各种瓷器标本及少量窑具共28类,其中陶瓷实物标本220片,窑具8件。

2025年4月11日下午15时30分左右,市博物馆馆长:钟雪平及主要领导在五楼会议室举行了交接仪式。并回赠了市近年出版关于惠州史志、文物图录及文创产品一批给捐赠者。

人们对窑址的瓷片遗存尚能重视, 世界许多地区出土了中国古瓷片,不正是这些“垃圾”记述了中国“陶瓷之路”的历史吗?有许多窑址未曾露面的花色品种,恰恰是埋在某地的一片碎瓷,向我们提供了可贵的标本。众多著名的民窑遗存,在缺乏考古与科研的状况下,十分可惜地逐渐消失了。而民窑的许许多多问题也缺乏必要而深入的研究。可别忘了,正是民窑担负了"为人民服务"的重担,比之官窑,民窑显得粗糙,人们总有点不屑一顾的味道,但我想,人总会吃后悔药,今天看似太多了,是粗糙了,可对子孙后代说,将会感到留下的又太少了。君不见,二十年前民窑东西人们不感兴趣,可现在,连民窑碎片也摆到摊上出售了。照现在的建设速度,民窑遗存必将越来越少,甚至会落得个踪迹全无。

虽然是块块碎片,却能看出瓷器造型的变化多端,引人联想。可以通过碎片去补充,去还原,在头脑中再现出一个个造型优美的碗、碟、杯、盘。就以碗壁的那条弧线说吧,有一些简直美极了,真是凸一点嫌肥,凹一点嫌瘦。而绘纹饰的花样又是那样的丰富。仅以碗心和碗底说,虽是方寸之地,也都处处看出匠心。有的装饰饱满,少见空白,有的则大片空白,只有一点小的装饰,有的款式用书写体,有的则用图章形式。

完整器皿,涵盖着瓷器全面的资料信息。特别是器皿的品相,造型,胎体重量,整体感等等。必须通过完整器皿才可能获得全面的印象。但传世整器很少,尤其是日用瓷器,随用随破随丢,都埋入地下了。传世瓷器以陈设大件为多,但其佳品不是在博物馆,就是在私人藏家手中,难得一见。即使有机会见到也是走马观花,对深层研究十分不便。

瓷片则不同了,一片在手,任你摆弄。研究胎骨,比整器直接,其用料疏密,粗细火候,色灰色白任你看个够。研究釉色和料色,可通过破碎面看其厚薄和相互关系。

还有两个不易被人注意的好处:

一、是碎瓷片中传递了更多的品种信息。在个人来说,要收藏各种不同品种的整器是很难的,怕大博物馆也不易做到,即使有可能收尽天下整器,可有些品种的整器已绝。哪里去收集呢?整器已绝的,就只有靠碎片的局部去想象全貌了。这一点却是仅存的传世整器所无法做到的。

二、是通过地下的瓷片,可以了解市场销售情况。恐怕古代任何窑口都不会留下销售账目,有的只是史籍上偶尔提及而已。而全国各地地下的瓷片,却片片都有说服力。什么窑口的瓷器销到哪个城市多,什么品种多,什么花色受到青睐,得到的印象十分深刻,通过瓷片进行深入的市场调查,是个很有意义的课题。

为了给子孙后代们多留下一点历史见证,我们应当尽可能地多捡集一些瓷片.所以提出抢救古瓷片是有必要的。

为我们惠州市博物馆重视瓷器标本收藏点赞!

此次捐赠各种瓷器标本及少量窑具具体如下:

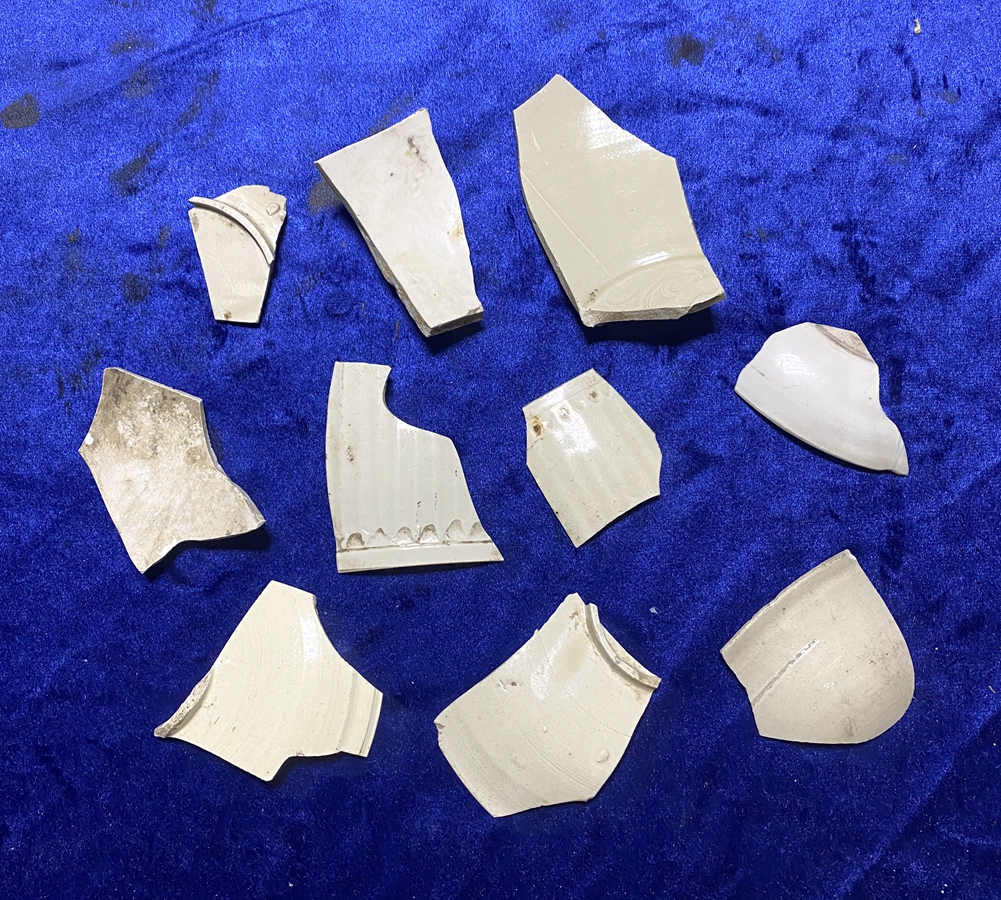

1宋代定窑标本10片

北宋中后期,北方制瓷业极为发达,以“定、汝、官、哥、钧”五大名窑著称于世。定窑位居其一。据文献记载,定窑以烧精美的白瓷名扬天下,兼烧黑釉、绿釉、酱釉及白釉剔花等品种,以其纹饰布局严谨的印花瓷器最具有特色。

定窑窑址位于今河北省曲阳县涧磁村、东西燕川村及北镇村一带。据史书记载,曲阳自唐代起即属定州(今河北定县),故名之为定窑,所产瓷器曰定瓷。窑址北距曲阳县城30公里,地处太行山东麓余脉,丘陵起伏,山川交错,煤矿丰富,水源方便,有制瓷的天然优越条件,故而在这块土地上孕育了世界闻名的定窑。

覆烧工艺见于南宋中晚期,与定窑、湖田窑覆烧方法不同,不会出现芒口,首先在无底匣内放一碗形支托,口沿着匣圈,圈足向上,在足沿上放五至六堆砂堆后,把第一个碗口向下,内底支托在砂堆上,依此类推,在海匣的最后放上一至两个小件盘碟,盖上匣盖。装烧产品数量较多,但器皿上留下了若明若暗的砂粒疤痕。从几种装烧工艺的演变,可看出定窑制瓷技术从低级向高级的演变。

金代印花装饰空前发展,达到极为繁荣的地步。金代印花以花卉最多,常见牡丹、莲花、萱草、菊石榴等,以缠枝或折靶形式出现,次于花卉的是禽鸟纹,有孔雀、凤凰、鹭鸶、鸳鸯、雁、鸭、鹅等,且多与花卉组合,水波游鱼亦有。印花纹饰布局严谨,层次分明,讲求对称,线条清晰,密而不乱,列于宋代瓷器印花之冠。

关于定窑烧瓷下限,文献中并无记载。有人认为靖康之变后,北方瓷场受到极大波动,金兵虏掠中原,凡所经过,尽皆焚毁,定窑很可能无例外地遭到破坏,因而定窑停止生产,但这并不意味着定窑此后不再烧瓷。

定窑瓷器以器型端庄,釉色精美、纹饰洒脱而享有盛誉,一些窑口争相仿制,其结果是形成了以定窑为中心的定窑系。

2宋代龙泉窑标本26片

龙泉窑窑址位于今浙江省龙泉县境,是中国一处规模巨大,产品在国内外有极大影响的瓷窑。龙泉窑创烧于晚唐五代,到北宋早中期创烧一种仿越窑,瓯窑风格的青瓷器。

南宋时期,龙泉窑瓷形成自己独特风格,得到巨在发展,南宋末至之初达到鼎盛阶段。至清初康熙时停烧。宋龙泉窑青瓷的釉呈浅青色,薄而光亮,有越窑的风格。南宋中期以后,创造出两种独具特色的石灰碱釉——粉青和梅子青两种纯净的青釉,具有柔和淡雅的艺术效果,形成自己独具魅力的风格,代表了中国青瓷工艺的最高成就。

3宋代海康窑褐彩标本8片。

海康窑:又称雷州窑,泛指整个雷州半岛,即今湛江市、徐闻县、雷州市、遂溪县、廉江县内的窑址。目前发现从唐到清100多处窑址、200多个窑口,但经正式发掘的窑址仅有公益窑和土塘窑两处,窑址时代主要为宋元时期,公益窑可能持续到明代早期。

出土器物及标本有碗、盘、罐、枕、瓶、壶、盆、棺,其中罐最多,枕次之。罐上书写吉祥语“长命富贵”、“金玉满堂”、“兰桥仙会”、“福如东海”、“寿比南山”等。褐彩器物是在素胎上以褐、赭彩绘画或书写,然后上青釉一次烧成。青釉为玻璃质薄釉,与北方先施化妆土然后彩绘、上透明釉烧成的方法不同,地区特色明显。除青釉彩绘器物,还有青釉及黑釉品种。青釉有碗、钵、盘、壶、瓶、三足炉等。有的碗上采用印花装饰,纹饰有牡丹、荷花、向日葵、团花等。黑釉器有三足炉、罐。黑釉、青釉器物多有4个较大的泥珠支烧痕迹。

4清代蓝釉标本13片

蓝釉从烧制温度上来看,可以分为低温蓝釉和高温蓝釉两种。无论是高温蓝釉还是低温蓝釉,都是以氧化钴为着色剂经不同温度而烧成的。从目前存世和出土的陶瓷器物来看,唐三彩器物是最早出现以蓝釉为装饰的古代陶瓷器物,此时的蓝釉还是属于低温釉,在釉中加入铅为助熔剂,经过约800度左右的温度烧制而成。

5明代青花高足杯标本8个

6宋代吉州窑标本8片

吉州窑晚唐始兴,宋代最盛,终止于明代中后期,最初主烧青白瓷,南宋时向多品种发展。北宋靖康之变,北方民窑遭弃,瓷业工人南逃。其中磁州窑工匠逃迁江西,浙江等地,吉州窑便得发展。磁州窑的白瓷黑花画法传到吉州,形成新的产地,并有地方特色。吉州窑以木叶天目称著天下,是以天然树叶贴在瓷胎之上烧成纹样,呈现一种奇异的艺术效果。

如今,中华大地处处盛行剪纸,并且深受广大人民的喜爱,索性搬到瓷器上了。古瓷上有民风民俗,这是不可忽略的。

宋、元时期江西吉州窑烧制的釉面上呈现玳瑁斑的黑釉盏。这种吉州窑生产的茶盏,造型为敞口,斜直壁,小圈足,内外施黑釉,釉面上呈现黄色结晶斑纹,颇似玳瑁壳的色泽,被称为玳瑁盏。

吉州窑很讲究装饰,它采用剔花、印花、彩绘、剪纸、贴花和堆塑等多种装饰技法。尤以茶盏的树叶纹和黑釉剪纸贴花凤鸟,梅枝等纹饰为突出。树叶纹是吉州窑的创烧产品,利用天然树叶为标本,将其贴在坯体上,然后施釉,入窑烧制后树叶的脉络便清晰地留存在器物上,图案清新极具自然情趣。代表器物如吉州窑烧制的黑釉树叶纹碗。

7洪州窑南北朝时期标本18片

洪州窑窑场从创烧到没落停烧,熊熊窑火持续烧了800余年,留下的窑业遗存分布范围广泛,连绵50多平方千米,不同时期先进的制瓷烧造工艺堪称当时陶瓷工艺革新的典范,取得了非常突出的辉煌成就,是我国陶瓷发展史上一颗璀璨的明珠。考古资料及研究表明,历史悠久的洪州窑,最迟在东汉晚期就能烧造出比较成熟的青瓷器,中经三国东吴的初步发展、西晋时期的发展,东晋晚期进入初步兴盛期,南朝开创辉煌期,隋代进入鼎盛期,唐代初期转入兴盛期,兴盛期一直延续到中唐,中唐之后急转直下,唐代晚期、五代时期逐步衰弱退出市场,最终被南面丰城钳石窑、吉安吉州窑和东北面景德镇窑所取代。纵观洪州窑陶瓷生产的发展历程,分为开创期、初步发展期、发展期、初步兴盛期、辉煌期、鼎盛期、兴盛期、持续兴盛期、衰落期9个不同的发展阶段,在漫长的发展过程中,制瓷工艺不断完善和进步,成为江南地区重要的青瓷产地。

8宋代景德镇湖田窑影青标本8片

湖田窑,位于景德镇南河边的湖田村境内,是我国宋代最杰出的青白瓷窑场。它创烧于五代,鼎盛于宋代,终烧于明代,以烧制青白瓷而著称于世。其青白釉瓷器色泽如玉,装饰瑰丽,以质纯工巧而冠绝群窑,成为我国宋代青白瓷的巅峰之作。

湖田窑宋代影青瓷,清一色的刻画花技法。有刻画法,划画法,篦齿画法,刻画法俗称“半刀泥”,即一边深一边浅,层次感较强。划画法是针状锐器当笔,画出线条,绘出纹样。篦齿画法是以梭齿形的工具,画出并排的线条,显现一种特殊效果。其题材多种多样,童子,水禽,花卉都有。釉面颜色不尽相同。有的偏黄,有的偏青,有的偏绿。共同特点是釉面十分亮晶,玻璃感极强,有如玉石质地。难怪古人探曰:“洁白不疵,故鬻于它所,皆有饶玉之称”了。器形也各式各样,卷口,直口,斗笠应有尽有。圈口也各有千秋。有的深直,有的矮浅,还有实心的。我个人对影青瓷的圈足有特别的喜爱。它们特有的灵巧和白净光亮,有种独特特的审美视觉。

9宋代窑具,完整,瓷质蘑菇拍1件,瓷质轴承碗1件。

上图为中国陶瓷博物馆藏品

10唐代梅州水车窑标本4片

上世纪80年代,故宫博物院古陶瓷专家冯先铭曾说过:“水车窑是唐代青瓷耀眼‘明星’中的一颗。水车窑是唐代广东第一,这个第一包含两个方面:一是质量第一,二是外销量第一。”据有关考证,唐代外销量最大的是越窑和长沙窑,水车窑步其之后,水车窑通过韩江远销南洋各国,成为当时广东外销瓷举足轻重的生产基地。

广东青瓷到唐、五代时期发展到最高水平,出品尤以梅县水车窑为最。

又称梅县窑、程乡青瓷,创于唐代初期,兴盛于唐代中晚期,至宋代逐渐衰落,至今有1300多年的历史。上世纪70年代,梅县水车瓦坑口、畲坑合子里、瑶上郭屋背山上等农田基建工地屡屡挖到唐墓,发现青瓷。后经社会科学界多次研讨论证,认为除梅县水车外,蕉岭、平远、大埔等地均出土有唐代古青瓷。正因如此,近年来有专家学者认为,水车窑不独梅县水车有之,在梅州其它县域也有发现。

唐代窑址主要是馒头窑和龙窑,开始使用匣钵。生产的主要器物是碗、碟、壶、钵、缸等,以满釉晶莹似玉的青釉器为精品。

水车窑是唐代古梅州文明的有力印证。客家先民从中原大迁徙到梅江流域,带来了先进文化与生产力,融合百越文化,从而创造出客家人伟大的‘母亲瓷’!”

水车窑于南北朝后期至唐代初期创烧,盛于中晚唐,宋代已少有生产。产品不仅满足当地市场所需,还远销海外。

11元代枢府釉标本4片。

枢府瓷又名卵白瓷,是元代景德窑在宋代青白釉的基础上创烧的一个著名的新品种,一般指元朝枢密院在景德镇定烧的瓷器。这种瓷器在以印花为主的纹饰中间,常有对称的“枢府”二字。枢府瓷胎体厚重,瓷釉呈透光状,色白微青,颇似鹅蛋颜色,所以又称“卵白瓷”。因这种卵白釉器为当时朝廷重要机构“枢密院”定烧的品种,器物上有“枢府”等字铭。所以,人们称之为“枢府窑”瓷。明代《新增格古要论》称“元朝烧小足印花者,内有“枢府”字者高”。传世中虽还有印“太禧”、“福禄”、“玉”等字铭的卵白瓷,更多的器物则没有字铭。由此可见枢府瓷并非元代宫廷官府专用,其中不乏民用商品瓷和外销瓷。

枢府瓷器型以盘、碗、执壸和高足杯为多见,大件品物很少,其中以一种小足、平底、敞口、深腹的折腰式碗最为典型。早期的器物由于在釉中含铁量较高,釉色的中泛青,晚期釉内含铁量减少,釉色则趋于纯正。

在装饰方面以印花为主,题材常见有缠枝莲、菊瓣、牡丹、龙、凤、鹤、孔雀等纹饰,花纹图案多数显得浑圆而不太清晰。在花卉间往往印有对称的楷书“枢府”二字,是枢密院在景德镇湖田窑定烧的瓷器。

12明代青花碗垫饼3个。

13宋代青白瓷覆烧(南定)匣钵2个

上图为中国陶瓷博物馆藏品

五代时期,景德镇的青瓷和白瓷是采用支钉叠烧工艺烧制而成的。但到了北宋早中期,青白瓷的烧制工艺已升级为单件装匣仰烧。后来又出现了覆烧技术,相对应产生了边口无釉的芒口青白瓷。随着技术升级,釉面质量在大幅度提高。

宋中期多级垫钵覆烧法

至北宋晚期,景德镇当地优质的上层瓷石被采掘殆尽,出现了严重的原料危机。而中、下层瓷石因耐火性弱,烧出来的瓷器容易变形,故采用了多级垫钵覆烧法,即把碗坯覆转过来装在多级垫钵内焙烧。此法控制了器物的变形,但是烧出来的瓷器大小不一,不能满足商家多同一规格产品的订货所需。

宋后期支圈组合式覆烧法

针对多级垫钵覆烧的缺陷,景德镇在南宋中晚期进行了工艺改革,即把碗坯倒扣在组合式支圈上,组成一个上下直径相同的圆柱体,再用耐灰泥涂抹圆柱体外壁,以此来链接支圈,封闭空隙,最后叠压装窑。这种覆烧法虽然产量大增,变形甚少,而且制品大小一致,但仍然存在芒口的缺陷。

14瓷质烟嘴模具1付,烟嘴6个

15宋代擂钵标本1付

16元代卵白釉瓷高足杯标本7个

卵白釉瓷,创烧于元代,胎体厚重,釉面呈失透状,色白微青,恰似鹅蛋色泽。其器形主要有高足杯、折腰碗、小足浅盘、大盘等,尤以高足杯居多。装饰上多采用印花,常见有云龙纹、花卉纹。

17清代红釉垫饼标本20个

考古发现广东境内最早仿龙泉青瓷窑遗存规模宏大,余里窑窑址地处大埔县三河镇余里村水口山尾陲,上世纪六十年代发现。八十年代中期和2013年10月先后对其进行了考古发掘。

龙泉釉瓷系。元代中期随着国内外市场需求日异旺盛,龙泉瓷系异军突起,东南沿海涌现诸多窑口。史录为“闽人所制”,青釉瓷器烧制技术从东向西扩散,为元朝带来巨大经济利益。由此成为南方瓷业的主流,在民间的影响更是跨元入明,延续至明朝中期。

余里古窑群烧造历史悠久。烧制的瓷器精致,造型典雅,装饰艺术富有特色,从其所处的地理位置看,濒临韩江,水运便利,这些产品部分应该是远销海外的。

这个发现不仅填补了大埔地区明时期窑业遗存的空白,而且丰富了广东地区陶瓷文化的内涵,为探讨广东的陶瓷历史、探索大埔县的瓷业发展提供了重要线索,为研究明时期大埔制瓷手工业和青釉瓷器发展提供了重要线索,为研究余里窑的生产流程、窑炉技术、烧造工艺等提供了依据。

19宋代博罗飞鹅岭窑标本16片

飞鹅岭窑址(南宋)博罗罗阳镇,九村飞鹅岭中,现东山森林公园西北方,距离东江仅不到1000米,窑址现已经基本摧毁殆尽,从现场采集回来的标本分析,均属于青白瓷系列,以斗笠型敝口小足碗多见,其明显特征是修足精细、修足直壁细高,近底足碗壁和圈足内外无釉。少有纹饰。与显岗窑相似。

20东江出水宋代擂钵标本1个

21宋代东江出水不明窑口标本9片

22东江出水明代青花标本16片

23惠阳新圩窑清代大盘2个

24惠阳新圩窑民国青花大盘2个

25惠阳新圩窑解放后青花大碗3个

26惠阳新圩窑上世纪80年代未金鱼缸标本

27惠阳新圩窑标本

新圩镇约场青花瓷旧窑址位于惠阳区新圩镇约场红田管理区。经过现场勘察以及采集的相关标本来看,初步认为始烧时间:上限为:晚清和民国,直至上个世纪八十年代未止。主要生产民用青花日常生活用品,以青花“双喜卷草纹”碗及各类“吉祥文字”、花卉青花纹盘为代表,还有部份:罐、瓶、酱釉、豆青釉碗、杯等。

根据惠阳县志记载:唐代归善县已有精美的陶瓷制品生产,到宋代,陶瓷生产已具规模,窑场多数工艺水平高、技术熟练,产品种类也很多。至20世纪90年代却只有惠阳县新圩境内的约场陶瓷厂,该场从1878年(清代光绪元年是1875年,即为光绪四年)开始生产,主要以生产碗、盘、汤匙等日用陶制品。建国前为私人个体手工业,建国后转为工人合股联营。1958年,改为地方国营惠阳县约场陶瓷厂,以生产日用陶瓷为主,共有员工112人,当年产量为78万件。1961年12月,收回县工业局管理,60-70年代,有记载为新圩红田大队碗厂,“文化大革命”时期,约场陶瓷厂改为社办企业,归属当时的新圩公社。主要生产粗瓷土碗、电瓷和耐火砖。1980年,改为地方国营,归属惠阳县工业局,并投入部分资金,改造厂房。1991年,该厂与港商合资改为惠阳县国腾陶瓷厂,生产金鱼缸,1992年,因欠债停办。

窑址产品现目前发现的有:

晚清:青花福、寿字纹盘、碗,寿桃碗,高足杯,酱釉,豆青釉,以及广东,广西地区原住民常用四系油壶等等。

晚清、民国、文革前后:青花,酱釉碗碟杯,花盆,马桶,饭钵,广东地方特色粉彩,文革时期各种语录口号碗及上世纪七、八十年初出口创汇印有“MEDA IN CHINA”英文款的大小不等的青花和粉彩画缸,也叫金鱼缸等。

28宋代惠州东平水北朱屋村窑(临时后补无图)

宋代惠州东平水北朱屋村窑,邻近东平窑,年代及瓷质、造型、胎釉均与东平窑同时期产品大同小异。

瓷器标本捐赠人:

惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋

2025年4月16日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2022-04-19

-

2020-05-28

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2020-05-28

-

2020-06-22

热点资讯