中国古人喜欢泽水而居,水带来了一个城市的灵动,也孕育出城市独特的气质与文明,惠州就是这样一座城市,行走在烟雨雾霭中的街巷,不经意间就能与历史邂逅。

惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆,就再现了先秦时期早期的百越人制作陶器和使用陶器的历史见证物。

瓷器是中国人的伟大发明,然而在历史上,从陶到瓷的飞跃却经历了一段漫长历史的进化与演变。

可以说,在中国科技发展史上,除了“四大发明”,最引人注目的是陶瓷。然而,在人们的日常生活中,也许是因为口碑,陶瓷经常被视为一种。但事实上,陶器和瓷器是两个完全不同的物体——陶器先生产,瓷器后生产,两者的烧制材料、工艺和窑温也不同。

所谓印纹硬陶,就是青铜时代至汉代长江中下游和东南沿海地区生产的一种质地坚硬、表面拍印几何图案的日用陶器。它和原始瓷器一样,都是介于陶与瓷之间的特殊器物。更特别的是,它们是南方民族独具特色的文化符号。我国著名考古学家泰斗苏秉琦说:“它们就是打开南方先秦考古学的一把钥匙。”

通过考古工作者的潜心破译深埋地下的“无字天书”,颇受歧视的“南蛮之地”,开始向世人展现它鲜为人知的辉煌历史,岭南存在过灿烂的新石器时代和青铜文明,也是中华文明的发源地之一。

60万年至80万年前,岭南就有人类活动遗迹;

12.9万年以前,岭南就出现了早期智人(马坝人);

1.4万年前,广东先民就驯化了水稻,或成世界稻作文明源头。

商代时期,随着贝丘遗址的大量出现,当地先民很早就能顺应自然条件,渔猎、狩猎采集活动非常丰富,人们开始进行简单的商品交换,商业意识开始萌芽,走出了与中原地区不同的文明之路。增城围岭遗址和珠海平沙棠下环遗址都曾出土铸铜石范(模具),说明在商时期,岭南地区即已掌握青铜器铸造技术。

西周至战国时期,岭南地区的文明化程度开始加速。横岭山墓葬出土的青铜编钟、甬钟、铜鼎,说明岭南地区在西周时期到春秋时期具有相当发达的青铜器文化。此时,青铜和玉器作为身份的象征,社会出现了明显的贫富分化,阶级分化开始出现。此时,贸易就在岭南地区扮演了重要角色,贸易促进了文明的发展,岭南地区的文明化进程中带上了“重商”的色彩。

陶器作为人类制造的第一个人工材料,经手将土与水埏埴成器入火焙烧以成器。学会用火,是人类进化的一大标志。学会制陶,是人类从旧石器时代迈向新石器时代的重大标志。从陶到瓷,人类经历了上万年的发展历程。在这一万余年的时光里,我们的祖先不断探索,用自然的材质在土与火的洗礼中,改变和提升着人类的生活品质,还将美的图案逐渐附着于器物之上,赋予器物于精神的力量。

几何印纹硬陶有别于其他陶瓷器,最明显的特征无过于其器表复杂而精美的几何纹样。印纹装饰在距今1万年前的新石器时代早期既已出现,但真正具有几何形图案花纹的几何印纹陶,则出现在我国东南地区的新石器时代晚期。从此,一段属于中国百越地区的几何印纹陶时代,开始了其长达2000多年的繁荣。

上三图为:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品。矮领折肩深腹瓮。商代(公元前1600-公元前1000)。

夹细砂灰硬陶。小侈口方唇,唇面刮出两周双阴拱阳的细凹槽,矮领内凹,其表面刮出数周凹槽。圆鼓肩,肩部上端对称粘接一对宽扁耳,耳面呈三条圆凸棱状,末端粘接二个圆泥球装饰,肩腹交界处附加一周三角转泥条,其上表面刮出三周较深的凹槽,腹部弧壁内收,腹底交界处圆转,平底面不甚规整。器表肩部至腹部拍印网格内勾纹。宽泥条盘筑。胎体较薄,烧制极难。故更显珍贵。

上二图为:中国陶瓷博物馆藏品。矮领折肩深腹瓮。商代(公元前1600-公元前1000)。

几何印纹以线条、方格、圆圈等构图基础的单元形式各自发展又交错组合,形成了丰富的纹样种类,具有如此相似性的几何印纹陶技术与装饰技法的出现,是古代百越人留下的重要标志之一,而几何印纹作为百越民族一种重要的关联纽带,也透露着丰富而重要的历史信息。

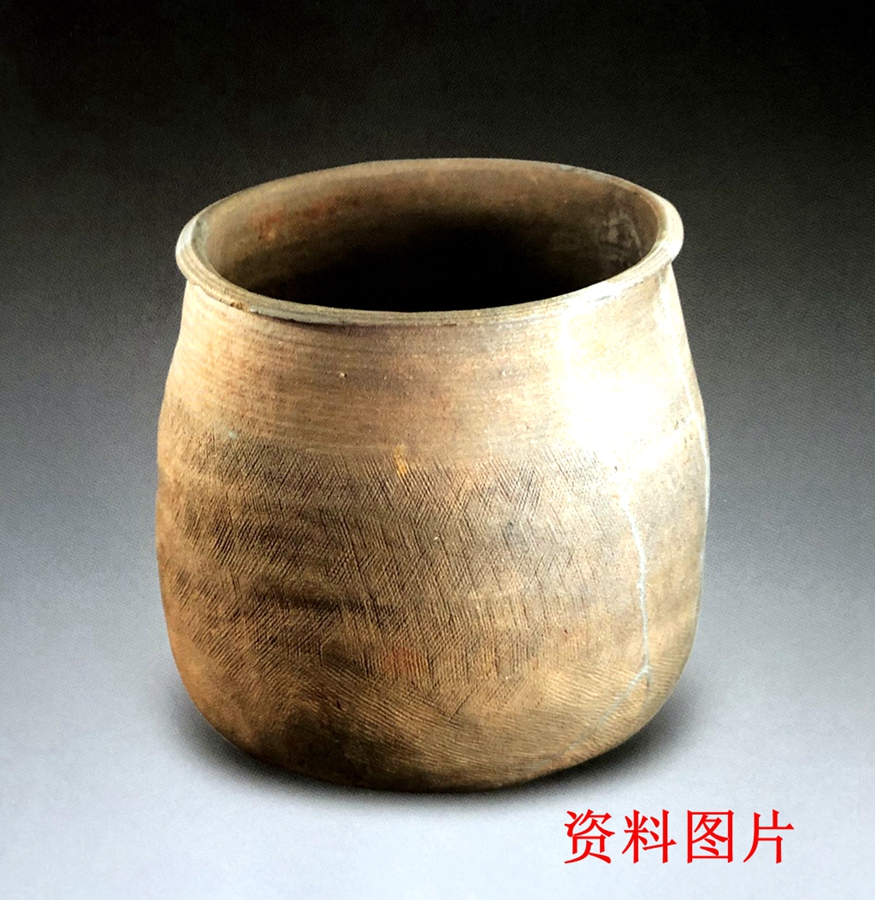

上二图为:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品。折沿钵。夏商时期。

口沿内侈方折,双唇口,口部呈椭圆形。颈部一周光素。腹壁直下,腹底圆转,足底微鼓。腹表至腹底拍印横向排列的粗席纹,印痕深而有力。足底拍印纵横交错的粗席纹。

上二图为:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品。鸭形壶。夏商时期(公元前1800-公元前1000)。

泥质灰硬陶。圆唇,小卷沿,直领,领部顶端刮出一周凹槽,椭圆形扁球腹,领侧至腹尾部粘接一桥形宽扁提梁,其表面呈五道并列的圆凸棱状,圜底略宽,中央微凹。器表腹部至底部拍印印痕较深、纹理清晰的小方格网纹。有学者研究,鸭形壶来源于良渚文化中的皮囊式壶与鸟形提梁壶,后转辗发展,并向岭南传播,影响颇大。此器的用途现学术界学尚无定论,本人认为是古人用来煮水的器皿,因为从器型的圜底看,古时陶器圜底大多视为接触火的炊煮器。

上二图为:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品。直领折腹盉。夏商时期(公元前1800-公元前1000)。

圆唇。高直领,领部光素。口部一侧捏出半圆形流,信手而为,随意自然。由口沿颈中部至折腹处粘接近三角形宽扁鋬,鋬身平整无纹饰。领底至折腹处斜出,随之圆折内收,腹底圆转,足底内凹。腹表及足底拍印菱形云雷纹,印纹清晰,排列有序。

上二图为:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品。侈口圈足陶豆。商。

侈口,方唇,唇面有两周浅凹槽。口沿外侧稍下与腹部顶端交接处附加一周宽扁凸棱。深腹;腹壁斜直。短柄,柄内中空,圈足外撤,足面较宽,近柄处有一周宽凹槽近足沿处有两周弦纹。腹表拍印网格内勾纹。

上图为:广州南汉二陵藏品。陶豆。新石器时代晚期,2020年黄埔茶岭遗址出土。

上二图为:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品。侈口扁折腹陶盂。商代(公元前1600-公元前1000)。

泥质浅黄色陶。斜圆唇,大侈口近平,沿面顶端刮出一周细凹槽,束颈,内折沿,扁折腹,腹壁微鼓,凹圜底。器表腹部至底部拍印纹理清晰的粗菱格网纹。

上图为:广州南汉二陵藏品

上二图为:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品。撇口折肩罐。商。

撇口宽折沿,斜方唇,唇面刮出三周浅凹槽。束颈,肩部近腹部刮出七周浅凹槽。圆折肩向下微弧内收,腹底圆转,足底凹凸不平。肩部至足底拍印小方格网纹,印痕清晰,排列有序。

上二图为:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品。斜直领折肩深腹尊。商代(公元前1600-公元前1000)。

夹砂灰陶。大口圆唇,卷沿,沿面至领部内壁可见密集的凹槽带,当为轮修痕迹,斜折肩,肩壁略鼓,腹部弧壁内收,圜底微凹。器表肩部末端刮出数道旋纹带,其上肩部与腹部拍印印痕模糊的小方格网纹。

上二图为:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品。勺形杯。商代。

侈口圆唇,口部粘接一个上扬的舌状扁把,扁鼓腹,圜底。器表无纹。

按中原地区的文化编年标尺来标注时代,分“新石器时代晚期”、“龙山时代”、“夏代”、“夏商时期”、“商代”、“西周”、“战国至汉代”等几个阶段标示。即夏代公元前2070-前1600年,商代公元前1600-前1046年,西周公元前1046-前771年。

上二图为:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆藏品。侈口单罄杯。商。

侈口。方唇,唇面有一周浅凹槽。口沿至腹之中部粘接半椭圆形宽扁罄,罄身刮出五道纵向并列的凸棱,罄顶端粘接一组由细泥条盘曲而成的卷云状泥塑。腹壁微鼓,腹底圆折。平足,足底略有凹凸。腹表和足底转折处拍印云雷纹。(残)

进入西周时期,原始瓷器的大量出现,成为这一时期东南地区重要的年代标志,进入战国时期,公元前306年楚怀王灭越国,勾践子孙分崩离析,向南部退守,分别建立了闽越、南越、瓯越等小国,以承越嗣。

对中原地区出土夏商周时期原始瓷和印纹硬陶产地问题的讨论可谓旷日持久,至今仍悬而未决。随着我国考古的不断深入,目前已发现的河南郑州早期商城及武汉盘龙城早期商城出土的原始青瓷器物,已经明确界定为长江下游的浙江一带的产物。但是我们岭南地区,特别是东江流域地区先后出土较多的先秦时期的印纹硬陶,胎质、造型做工之精及纹饰繁多之美,远超国内许多地区同类陶器。

撰稿及编辑:惠州市惠阳区地南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋

2025年2月24日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2022-04-19

-

2020-05-28

-

2020-06-03

-

2020-05-28

-

2022-03-23

-

2020-06-22

热点资讯