谭力浠朱生灿编著《惠州史稿》“第二次国内革命战争部分”引述1934年11月出版《新广东》其中“东江各地商业衰落状况”道:“东江惠州各属,地居本省东北,南临大海,北负赣南,地方出产向以竹、木、纸、茶、冬菇、盐、海味等为最大宗,在昔每年出产数达千万,各县人民生活均赖此得以维持。自经济崩溃,农村破产后,商业更为一落千丈,以最繁荣的老隆、惠州两地,向为东江商务之枢纽,而今日竟变为一萧条冷落之场所,各县城市更出现一种不景气象……东江各地因此致亏折倒闭者,不下五、六百家。商业交易,欲得数百元现金周转,亦极困难,如继续下去,不但商务从此告绝,而且人民计亦不知惨至如何田地云。”1935年,国民政府实行币制改革,暂时缓解了民族工商业发展的矛盾。1936年,国民经济增长速度创历史最高记录。抗战期间,国民政府发售“国防公债”、“救国公债”,并喊出“军人以铁血抗日,民众以捐钱抗战”的口号。

谭力浠朱生灿编著《惠州史稿》“第二次国内革命战争部分”引述1934年11月出版《新广东》其中“东江各地商业衰落状况”道:“东江惠州各属,地居本省东北,南临大海,北负赣南,地方出产向以竹、木、纸、茶、冬菇、盐、海味等为最大宗,在昔每年出产数达千万,各县人民生活均赖此得以维持。自经济崩溃,农村破产后,商业更为一落千丈,以最繁荣的老隆、惠州两地,向为东江商务之枢纽,而今日竟变为一萧条冷落之场所,各县城市更出现一种不景气象……东江各地因此致亏折倒闭者,不下五、六百家。商业交易,欲得数百元现金周转,亦极困难,如继续下去,不但商务从此告绝,而且人民计亦不知惨至如何田地云。”1935年,国民政府实行币制改革,暂时缓解了民族工商业发展的矛盾。1936年,国民经济增长速度创历史最高记录。抗战期间,国民政府发售“国防公债”、“救国公债”,并喊出“军人以铁血抗日,民众以捐钱抗战”的口号。

1937年下半年,国民政府将平时经济体制向战时经济体制转轨,对金融、贸易、物价、物资、工业等实行全面经济统制。通过颁布《非常时期安全金融办法》,设立中、工、交、农四行办事总处(简称“四联总处”);成立隶属于军事委员会的贸易调整委员会和资源委员会,实行民制、官收、官运、官方专卖政策与统购统销政策;集中全国财力保障抗战需要,形成中央税权高度集中的战时财税体系。

1938年3月12日,民国政府公布《购买外汇请核办法》,规定自14日起,停止无限制供给外汇,外汇出售只有中央银行及香港通讯处方可办理,使外汇流通进一步收紧。而外贸生意需要大量外汇,导至洋货更为紧俏。自1857年港英政府宣布东藩汇理银行发行钞票以来,港币的币值在日军大亚湾登陆后达到又一个高峰。这与三年后日军攻占香港的港币“湿柴”贬值,形成鲜明对比。日军侵占香港前夕,银行总数已达40多家,外汇、保险等金融业一片繁荣。

1942年3月,《国家总动员法》颁布实施。其中规定:“政府于必要时对国家总动员物资及民生日用品之交易价格、数量加以管制。”民国政府除对茶叶、桐油、猪鬃、生丝等重要物资管制外,还对盐、糖、火柴和烟类四项日用必需品实行专卖。

据廖伯腾、张焕棠著《惠州工商史话》之“老惠州的私营进出口业”所称:“惠州较早较大宗的经营进口洋货的商品是平码行,主要经销电油、煤油(火水)、洋腊、沥青、面粉、洋纱(棉纱)、肥田粉以及汽车内外胎等……经营的主要商品也都是进口商品,那时市民惯称呼百货店为洋货店。”

由于经济类型的属性所决定,抗战以来的淡水及惠州,始终处于民国政府战时经济统制和管制的前沿地区。东江人民在艰苦而又艰难的抗战年代,顶着失去家园的痛楚和“中国武器不如人,战必败”、“再战必亡”,这类“亡国论”的压力,甘冒危险、坚持斗争,依然满怀信念,为抗战前线输送必要物资。

《香港简史(1840—1997)》“第五章日本占领前后”之“第一节战前社会概括”之“二、战火中的‘世外桃源’”谓:“1937年7月7日,日本发动全面侵华战争。1938年10月,日军占领广州和香港邻近的地区。这时,港英政府通过《紧急条例》,宣布对中日战争保持中立;而侵华日军亦电告港英政府和驻港英军司令,说明日军的推进是‘有限度的’,表示不会进攻香港。当战火燃遍长城内外,大江南北以及南海之滨的时候,香港成了一个‘世外桃源’。”“上海、广州等地的大批企业家将资金、设备迁到香港,为当地工业发展注入了新的力量。据统计资料显示,这使香港工厂数目增加了一倍多。虽然战争损害了香港对外贸易和航运业,但工业却得发展,加上大批难民拥入,商业也随之兴旺,市面更加繁荣。”

《香港简史(1840—1997)》“第五章日本占领前后”之“第一节战前社会概括”之“二、战火中的‘世外桃源’”谓:“1937年7月7日,日本发动全面侵华战争。1938年10月,日军占领广州和香港邻近的地区。这时,港英政府通过《紧急条例》,宣布对中日战争保持中立;而侵华日军亦电告港英政府和驻港英军司令,说明日军的推进是‘有限度的’,表示不会进攻香港。当战火燃遍长城内外,大江南北以及南海之滨的时候,香港成了一个‘世外桃源’。”“上海、广州等地的大批企业家将资金、设备迁到香港,为当地工业发展注入了新的力量。据统计资料显示,这使香港工厂数目增加了一倍多。虽然战争损害了香港对外贸易和航运业,但工业却得发展,加上大批难民拥入,商业也随之兴旺,市面更加繁荣。”

《近代粤商与社会经济》一书“对香港的展拓”论及:“抗战前期,由于香港置身于战争之外,地位‘稳固而保险’,遂成为内地资本大迁徙的重要目的地之一。1938年10月,广州等地沦陷,粤商大批逃港,其规模宏大,涉及面宽广,包括机械、织造、小五金、制药、火柴、抽纱、制漆、电筒、电池、食品、金融、餐旅、炮竹、草席、印刷等诸多方面。这种情况,促使香港华资经济‘大见蓬勃’,各业经营‘异常发达’。”

《广东省志·对外经贸志》“第一章建国前广东对外经济贸易”之“第六节民国时期的对外经济贸易”中提道:“英国在抗战前一直是广东外贸的第二贸易伙伴。”“香港,鸦片战争后为英国占据,并辟为自由港,成为东南亚、东北亚贸易的重要转口口岸,由于当时黄埔港尚未建成,广东进出口商品绝大部分经香港出售或购进,或由其转口输出或输入,广东对香港输出入总量和总值几乎占全省一半左右。1936年出口值4046万元,占全省出口总值47.86%。实际上,广东对香港的贸易,如同埠际贸易。因此,香港市场的波动,直接影响广东进出口货物的价格。”

“免税商港”与“埠际贸易”的利好,让淡水像华南地区为数不多的经济“孤岛”那样,依然“享受”着战前片刻的宁静与繁荣。

日军大亚湾登陆前夕,由于广东大批工业厂家迁往香港,致使香港成为华南地区工商制造业中心。而五口通商的口岸广州、上海等地陆续沦陷,香港成为商品货物进出口的主要港口,接近香港这一即是制造中心,又是主要港口最为便利的惠州,在日军登陆大亚湾前后,也就成了东南沿海进口商品的主要通道。

从某种意义上说,若此时约场窑瓷器依旧出口香港,它也象征性地成为了中国唯一出口陶瓷商品的窑口。抗战期间约场窑瓷器销路阻塞,货币贬值、瓷价低贱,窑户大多惨淡经营或停产转产,另谋生路。

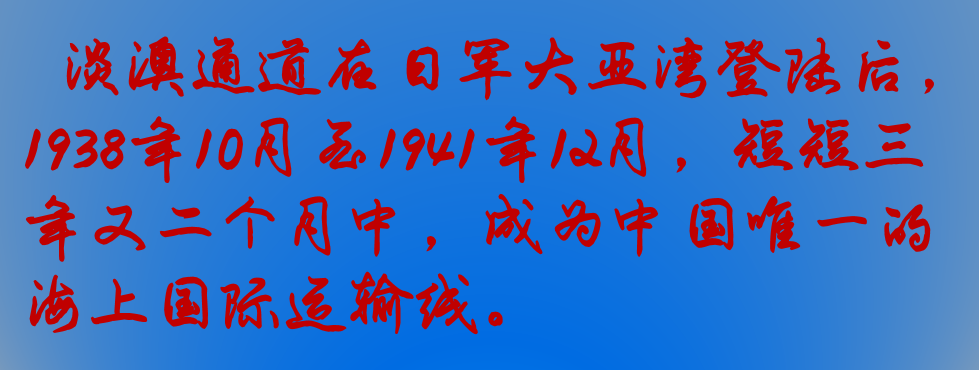

抗战时期,日本封锁中国沿海,澳头、淡水、惠阳、老隆成为华南沿海唯一国际通道。

抗战时期,日本封锁中国沿海,澳头、淡水、惠阳、老隆成为华南沿海唯一国际通道。

一九三八年春,作家杨朔为广州《救亡日报》写了篇《木棉花》的稿件,其中叙述有广九路旅客的对白:“现在说起来,粤汉铁路的国防性简直太大了!”“它可以比做一个人的喉管,有了它,这个人才能呼吸,四肢才能活泼有力,才能还击敌人的打击!不过粤汉路并不是一条健全通暢的呼吸管,反而是在可怕的腐烂着”。“粤汉路于今正忙着军运,商家的货品堆积得象山,很不容易弄到车皮装运。其实车皮不是没有,只是少罢了。于是商家为了抢先装运自己的货物便不惜对车站负责人行使贿赂。”

1938年至1945年,广九铁路中断运营。1945年8月15日,广九铁路重新运营。当广九铁路这条大动脉被日军切断后,淡澳惠势必将承担广九铁路可分解的部分输送功能。

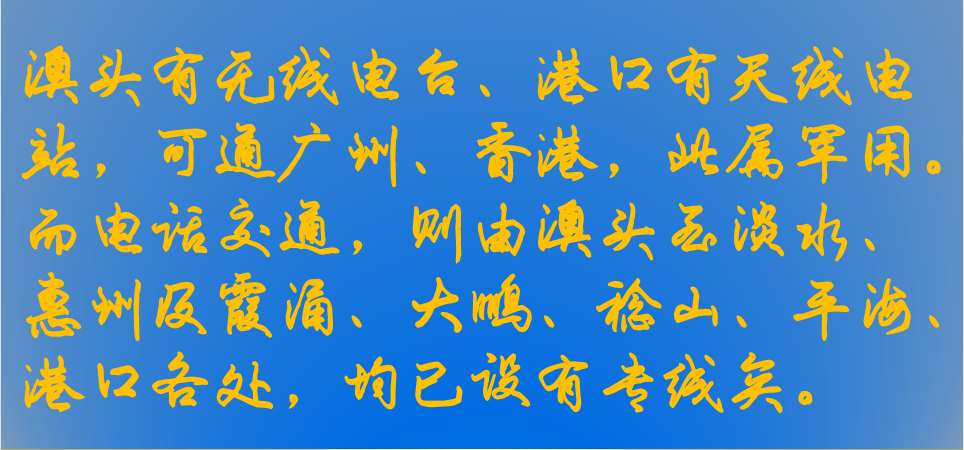

《湃亚士湾概况》(即今大亚湾)其中“湃亚士湾形势与交通”曰:“若言沿海之交通,假以澳头为中心,则由澳头至淡水,公路二十五里。一由淡水至惠州,公路八十里……而海道交通:由澳头至大鹏港十八海里,至香港五十海里……其商贾之往来,均以帆船运输,前时曾有一小轮行走澳头、香港,及公路开辟,乘车便利,此小轮已淘汰矣。近日有一汽船,往来澳头、大鹏港、平海港口各处,则比较帆船快捷,交通较为便利也。澳头有无线电台、港口有天线电站,可通广州、香港,此属军用。而电话交通,则由澳头至淡水、惠州及霞涌、大鹏、稔山、平海、港口各处,均已设有专线矣。”“六、湃亚士湾设备与将来”部分提及:“夫澳头港、居港之中,亦为湾之内港,有虎头山作门户,三面环山,紧接淡水,实为东江之咽喉。”“七、赘言”曰:“盖沿湾形势,前临大航线,后接通东江各属,又与香港毗连,其商务之关系,海防之重要,皆与国际连带,外人久已垂涎。”

末完待续!

编辑:惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆,张旋

2022年6月24日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2022-04-19

-

2020-05-28

-

2020-06-03

-

2020-05-28

-

2022-03-23

-

2020-06-22

热点资讯