战疫情,闭馆不闭网,文物上线:

--东汉时期(公元 25-220年)东江流域的陶瓷器研究与探索(无耳系陶罐篇)

原始瓷与东汉青瓷的区别?

东汉时期原始青瓷制作精致,胎多为灰白色,施釉方法已改为浸釉法,生活日用器入碗、盘、罐、盘口壶等成为主流。东汉青瓷在造型和装饰上与原始青瓷很相似,但是在胎釉的化学组成以及烧成温度等方面则有本质的不同。东汉青瓷胎质致密坚硬,胎色多为灰白或淡青灰色,瓷化程度较高,敲击声音清脆。釉层均匀,胎釉结合紧密,仅个别有剥釉、积釉现象;釉色青绿,也有些为青黄,但釉面匀净。东汉早期开始用浸釉法,器物近底处无釉。釉层均匀,胎釉结合较好,脱釉的情况很少。

在东汉还生产一种酱色釉原始瓷,烧成后胎呈暗红,紫或紫褐色,使釉呈紫褐或黄褐色。东汉原始瓷装饰比较简单,普遍的是在器物的口沿,肩部划一道或数道弦纹,尤其引人注目的是在双系罐和盘口壶的腹部满布弦纹,通称“弦纹罐”,“弦纹壶”。初期弦纹比较粗,以后越来越细密,其次是水波纹,还有一种比较普遍的纹饰是在罐,盆的胎部贴铺首。

东汉时期东江流域的无耳系釉陶或陶罐的主要特征:

1、东汉时期东江流域的无耳系陶罐中施釉的不多见,本馆收藏不多带釉罐,其中有两件较为典型,如图1-1、东汉浅黄色釉弦纹圆鼓腹大罐。口径18厘米,高21.5厘米,腹部26厘米,平底19.5厘米,重3.7公斤。罐形呈类似“橄榄形”深鼓腹,口径略小于底径,折口沿外撇卷唇,造型规整,胎体厚薄均匀,罐外壁修胎光滑,施淡青偏黄色釉,无纹饰,仅在肩部和腹部中间偏下各施一道弦纹,釉面保存较好,无脱釉现象,平底无釉。而另一件为2-1东汉褐釉弦纹罐,品相完好。此器造型美观,折口沿外撇,圆唇。扁圆鼓腹重心下垂,罐外壁从上至下三分之二处最鼓为上腹斜直溜肩,下腹三分之一为向内顺弧收至底,分别在肩部和最鼓腹处分别各施有三道和二道弦纹,釉呈浅褐色,釉薄均匀,无脱釉现象,制作较为精细,胎质细腻粉白色,修胎薄而均匀,保存较好。

图1-1、东汉浅黄色釉弦纹圆鼓腹大罐。口18,高21.5,腹26,平底19.5,重3.7公斤。罐形呈类似“橄榄形”深鼓腹,口径略小于底径,折口沿外撇卷唇,造型规整,胎体厚薄均匀,罐外壁修胎光滑,施淡青偏黄色釉,无纹饰,仅在肩部和腹部中间偏下各施一道弦纹,釉面保存较好,无脱釉现象,平底无釉。

图2-1东汉褐釉弦纹罐,品相完好。此器造型美观,折口沿外撇,圆唇。扁圆鼓腹重心下垂,罐外壁从上至下三分之二处最鼓为上腹斜直溜肩,下腹三分之一为向内顺弧收至底,分别在肩部和最鼓腹处分别各施有三道和二道弦纹,釉呈浅褐色,釉薄均匀,内外施褐釉,无脱釉现象,制作较为精细,胎质细腻粉白色,修胎薄而均匀,保存较好。实属难得精品。

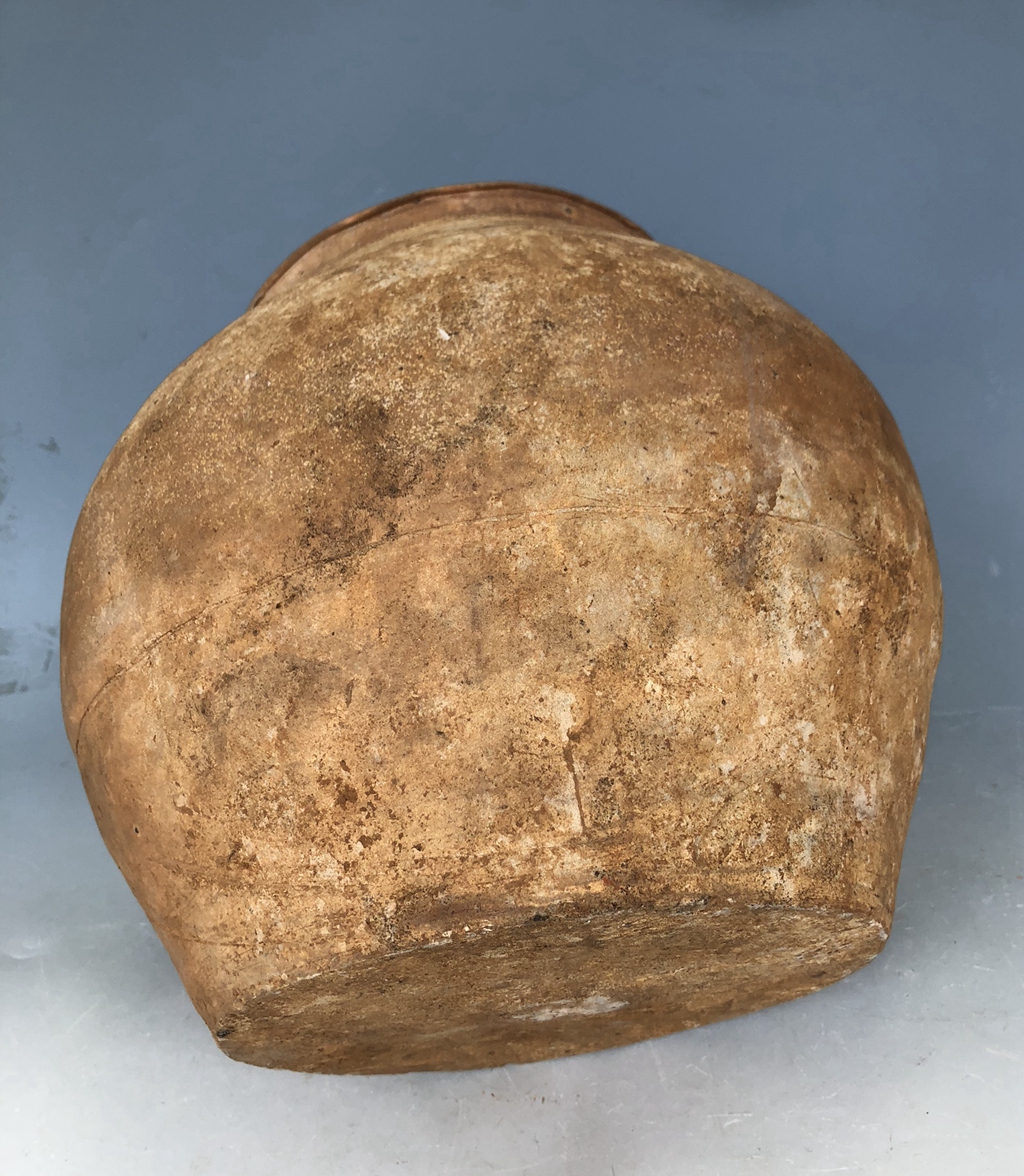

2、无耳系罐素面无釉的陶质占比例较大,除深鼓腹大口的罐、瓮器型略大些外,其余均为小口并且形体偏小,器型多样,又于圆鼓腹罐为多。

3、无耳系陶罐除少数圆唇、子母口或短小直壁平口外(这些类型可能有配盖),而大部分为短小折沿外撇卷唇,这也许是因为无系罐在使用中属于相对固定不移动为多,通常没有设原配盖,所以无耳系罐的口沿大部分与带耳系罐的口沿不同。

4、东汉时期的无耳系陶罐很少有纹饰,只是在肩部和腹部施弦纹。但也有灰白、浅黄、浅红胎等胎质外施黑色、红色等颜色胎衣作装饰手法的现象。胎质细腻,造型规整,均为平底。

图3-1,东汉褐釉束颈撇口浅弧腹陶盆,高10,口27,平底20,重2.3公斤。此器应为褐色釉陶盆,口径较大,造型少见,束口外撇微卷尖唇,浅弧壁平底,内外施褐色釉,外壁近底和底部无釉,胎体细腻、均匀,釉层较薄,器型规整。除口沿处有小磕外,其余保存尚好。

图4-1东汉弦纹磨光高圈足米黄色陶钵。“磨光”这里专指不同于湿手抹平或涂刷陶衣的那部分,器表相当光滑晶亮的陶器;它们是用质地坚硬而光滑的工具(如河卵石,骨器)打磨过的陶器。这种陶器的器表密度高,甚至器表的矿物晶体(石英、云母等),可顺着磨光工具用力的方向重新排列,从而呈现光泽,更加美观,此器造型美观,外凸圆口唇,深碗壁,外表素面光滑,碗壁外中部施二道弦纹,微高圈足外撇。口沿和圈足处有残。

图5-1汉代深褐釉陶大盆(有冲线),高12,口33,底20。器型硕大,泥质褐釉陶,束颈侈口,卷沿,尖唇,浅腹,平底,通体内外除底部外均施深褐釉,釉面保存完好。

图6-1汉代青釉弦纹深鼓腹罐,口14腹21高20底15重2.1公斤。东汉褐釉弦纹陶罐,此器高身鼓腹,腹部简单二道弦纹,褐釉保存完好,平底并带有支垫痕,此器通常很难认定为东汉,但弦纹和口沿工艺确是典型的东汉特征。全品难得。

图7-1东汉灰黑衣陶罐。此器为最明显的浅黄胎,器外施一层灰黑色胎衣装饰罐面,而罐内确保留胎体颜色。罐形极美,胎体细腻,厚薄均匀,除近底腹部有一小磕外,基本完好。

图8-1东汉钵形灰陶豆。

图8-3广州南越王宫博物馆藏钵形陶豆。

图9-1东汉灰陶碗。

图10-1东汉弦纹素面折沿卷唇口罐。

图11-1东汉弦纹素面折沿卷唇口罐。

图12-1东汉弦纹素面折沿卷唇口罐。

图13-1东汉弦纹素面折沿尖口唇褐色陶罐。

图14-1东汉弦纹素面折沿卷唇口罐,口13.5,腹19,高15,底15.5,重0.7公斤。

图15-1东汉弦纹素面折沿卷唇口罐,口19,腹27,高25,底19.5,重4.2公斤。

图16-1东汉弦纹素面折沿卷唇口罐。

图17-1东汉红胎素面大口罐。

图21-1汉代印方格纹灰白胎陶罐。

图22-1东汉红胎素面陶罐。

图23-1汉代褐釉印方格纹深腹大口罐,高22,口16,底18,腹部21。

图24-1汉代黑胎素面罐,高13,口11,底12.5,腹部15。此器也是明显外表施有一层黑色胎衣,实际上罐体胎质为浅黄色,从罐内和底部清晰可辩。

图25-1东汉青釉弦纹陶罐。

图26-1东汉泥质胎青釉(脱)印方格纹平底罐(有伤冲线),高12.5CM,口20CM,底14.8CM。重1.3公斤。粗矮,折沿,敞口,折肩,浅腹斜弧内收,平底捏接,为橙黄色泥质釉陶,溜折肩至下腹饰有方格纹,基本完好。

图27-3东汉青釉束口圈足豆形钵。直径13,高8.5,底6.5,重0.4公斤。

图28-1汉代黄胎印席纹深腹大口罐,高20,口16.5,底16.5,腹部18.5。泥质陶,宽沿直颈,尖唇,微溜肩,口大,深腹微鼓,上腹部拍印席纹,素面,捏接平底,基本完好。

图29-1汉代灰白胎素面(有釉脱光)束口钵形豆,口19.5,高12,圈足11,足高1.5。此豆型硕大,盘壁微弧,口沿内束敝口,圆唇,圜底,圈足,盘壁外侧与豆腹内弧处饰一道弦纹,素面,基本完好。

图30-1汉代黄胎印方格纹深腹大口罐(有冲线),高20.5,口14.5,底16.5,腹部19。

图31-1东汉浅红胎陶罐。

图32-1东汉弦纹素面折沿卷唇陶罐。

图33-1东汉青釉陶子母口小圆罐。

图34-1东汉青釉小圆陶罐。

图35-1东汉灰白胎陶罐。

图36-1东汉褐釉陶罐。

图37-1东汉浅红胎陶罐。

图38-1汉代黑胎印方格纹深腹大口罐,高19,口15.5,底17,腹部21。

图40-1汉代黑胎长颈平底釜,高14,口8,底9,腹部12.5。黑灰陶,长颈喇叭形口,微卷口沿,尖唇,折肩,扁圆鼓腹,小平底,素面,基本完好。

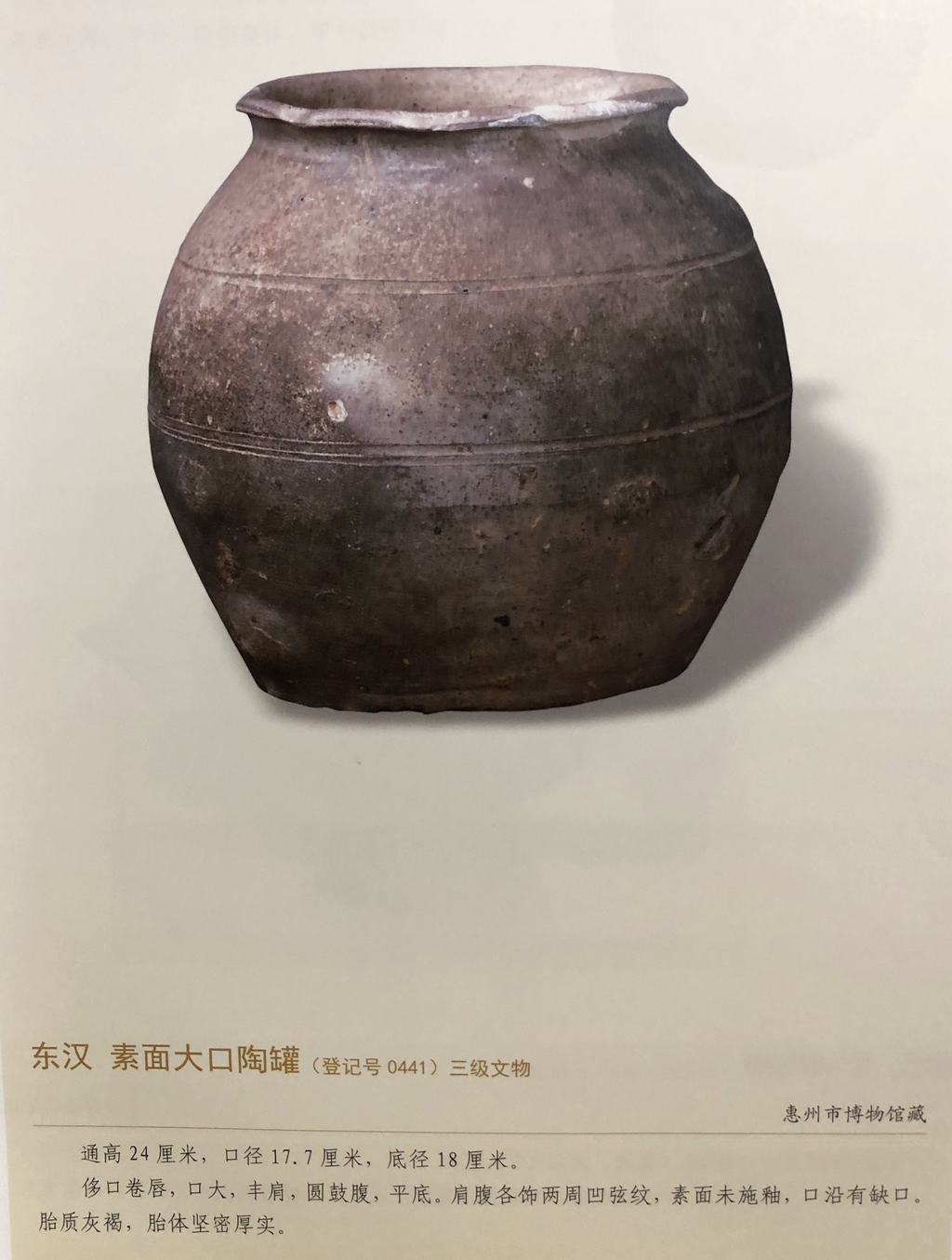

图41惠州市博物馆藏品。

图42揭阳市博物馆藏品。

图43惠州市博物馆藏。

总之,实际上东江流域东汉时期古陶瓷器型种类还很多,精品也不少,只因本馆条件、实力有限,本人只能根据本馆现有藏品进行研究和展示,再有因为本馆的主题是“东江流域古陶瓷文化”,所以部分东江流域之外的同一时期的陶瓷,在此就不再作研究和展示了。东汉时期古陶瓷,器型比较大宗或相对具有代表性的釉陶和陶器就暂时介绍到此。由于是非专业,并且是初办“非国有博物馆”,受到各方面的条件、能力的限制,仅凭个人对本馆藏品实物进行直观的理解性的简单进行描述,不知对否?仅供参考。

(图片均来源本馆藏品)

南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋

2020年8月3日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2022-04-19

-

2020-05-28

-

2020-06-03

-

2020-05-28

-

2022-03-23

-

2020-06-22

热点资讯