宏观眼学:看器形、看料色、看纹饰、看画工、看修足、看胎质、看釉质、看制作工艺、看老化特征(包浆)等。

传统宏观目鉴是目前古陶瓷鉴定的主流。

微观辅助:借助放大设备观察古陶瓷局部细节、釉下、釉面微观痕迹是近些年逐步开始应用的新鉴定方法。主要是观察釉下老化痕迹(如青花料类型特征、彩料类型特征、釉面开片、析盐、气泡(破口泡,变色泡));釉面磨损(做旧)痕迹等。

以上两种鉴定方法都需要依托可靠可信的标准器(完整器、残器或瓷片)来建立比对参照物,单纯的对理论或图片的学习都存在较大的局限性。同一时期或窑系的古陶瓷既存在时代共性也存在受窑口不同、烧造时间不同、烧造窑温不同、胎土、釉质、青花料等品质不同,工艺不同,保存环境不同等相关条件的影响而存在一定的差异。所以我们在学习的过程中要多看、多上手,接触的器物越多,认知程度就越广泛。

无损检验科技检测:X荧光频谱、拉曼光谱(元素成分分析);脱玻化(釉质老化年代分析)等。

局限性:成分数据可靠,对于添加现代化学元素的仿品能有效检出,但对老的器物或部分高仿只能判断有无添加现代化学元素,在没有建立完善的各窑口数据库之前对于窑口或年代甚至新老的判别仍存在局限性。

有损检测科技检测:热释光、碳十四(年代检测)

局限性:热释光对于冷接老底以及人为因素也存在误判,检测方式要对器物有损采样,对于小件器物取样会造成较大损伤。对检测设备、检测技术要求高,检测成本高。

碳十四检测准确性较低,目前主要应用于考古出土或馆藏高古器物的断代。

宏观眼学是一种主观鉴定法,在收藏界往往会有一种现象,同一件器物不同的鉴定人会给出不同结论:到代、清仿、民国仿、出口创汇仿、新仿、低仿、高仿……为什么会有那么多不同结论呢?是因为每一个鉴定者都是根据自己对古陶瓷鉴定理论知识的积累和理解来对器物图片或实物做出判断,判断结果往往会受到其主观因素的影响。这些主观因素包括(不限于):专业还是业余、研究时间的长短、研究深度的不同、对鉴定理论的掌握程度,实物或标本上手数量的多少,实物或标本来源的可靠性,理论结合实践的深度等等。

“贼光”“宝光”“包浆”“釉质肥润”“釉质莹润”“玉质感”“胎质干老”“有油性”“修足修胎”“画工流畅”“笔法僵硬”“青花发色自然”“化工料”……宏观鉴定中经常会听到这些鉴定术语,但是每个人对这些基础鉴定理论会有不同的理解,你说“贼光新亮”,他说“宝光四溢”;你说“笔法僵硬”,他说“画工流畅”,你说“化工料”,他说“苏料特征明显”;公说公有理婆说婆有理,各自都按主观性针锋相对,谁也不服谁。

所以建立正确的鉴定学习方法非常重要。理论知识要掌握,博物馆馆藏要多看,有机会要深入窑址实地探访,瓷片标本要适量收集,大拍预展有机会要争取上手,“华源上手”联合景德镇陶瓷考古研究所提供的御窑厂出土官窑修复件上手更是一次非常宝贵的学习机会,可以和自己的理论学习相结合,从上手实践中来检验自己的鉴定水平。

1、定义:

借助光学和电子放大仪器和设备对古陶瓷表面及分子层面进行观察、采样,并与已有准确样本进行比对,取得客观物证,从而判断器物新老的方法。是在传统目鉴的基础上对微小细节鉴定的延伸。

2、历史:

明朝人已经用肉眼进行微观的观察。(如论汝瓷∶“有纹者真,无纹者更佳”;“气泡廖若晨星”)

自中国清朝有了放大镜,就有了微观鉴定。

目前已经在国内港台和欧美地区的部分藏家和鉴定家中应用,解决了很多关键性的问题。

3、依据:

物质是在不断运动变化的,包括外部和内部运动(自然老化和人为做旧)。

但物质也是相对稳定的,它会在很长时间保持相对固定的形态(工艺特征和材料特征)。

古陶瓷作为一种客观存在的物体,它在形成之初的工艺特征和在历史中的自然老化和自然磨损痕迹或者人为做旧,均会在它的表面和釉下留下了特有的印记。

在收藏活动中,人们往往只注重宏观主体的观察,而忽略观察细节。微观鉴定不一定要用放大镜,只要有这种微观的意识,用肉眼同样可以奏效。广义的来说,对于一些工艺细节(如接胎、修胎痕迹)和不同器物表象(如釉面土沁是老土沁还是人为做旧)等等,都需要采样不同的鉴定标准去比对判断,微观鉴定是一种方法,更是一种观念——注重全方位细节观察。

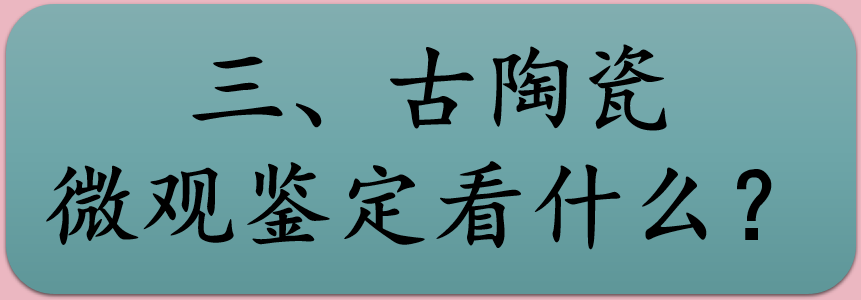

1、看釉层新老(釉层的脱玻化程度)。

2、看做旧。

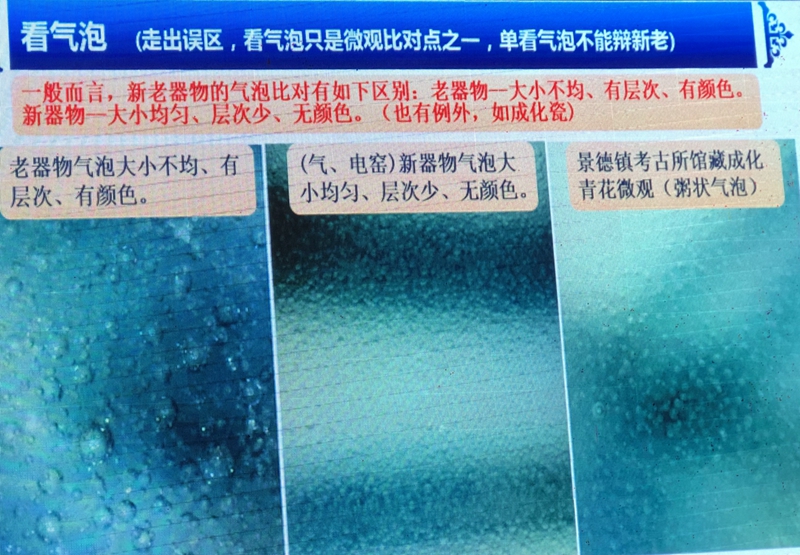

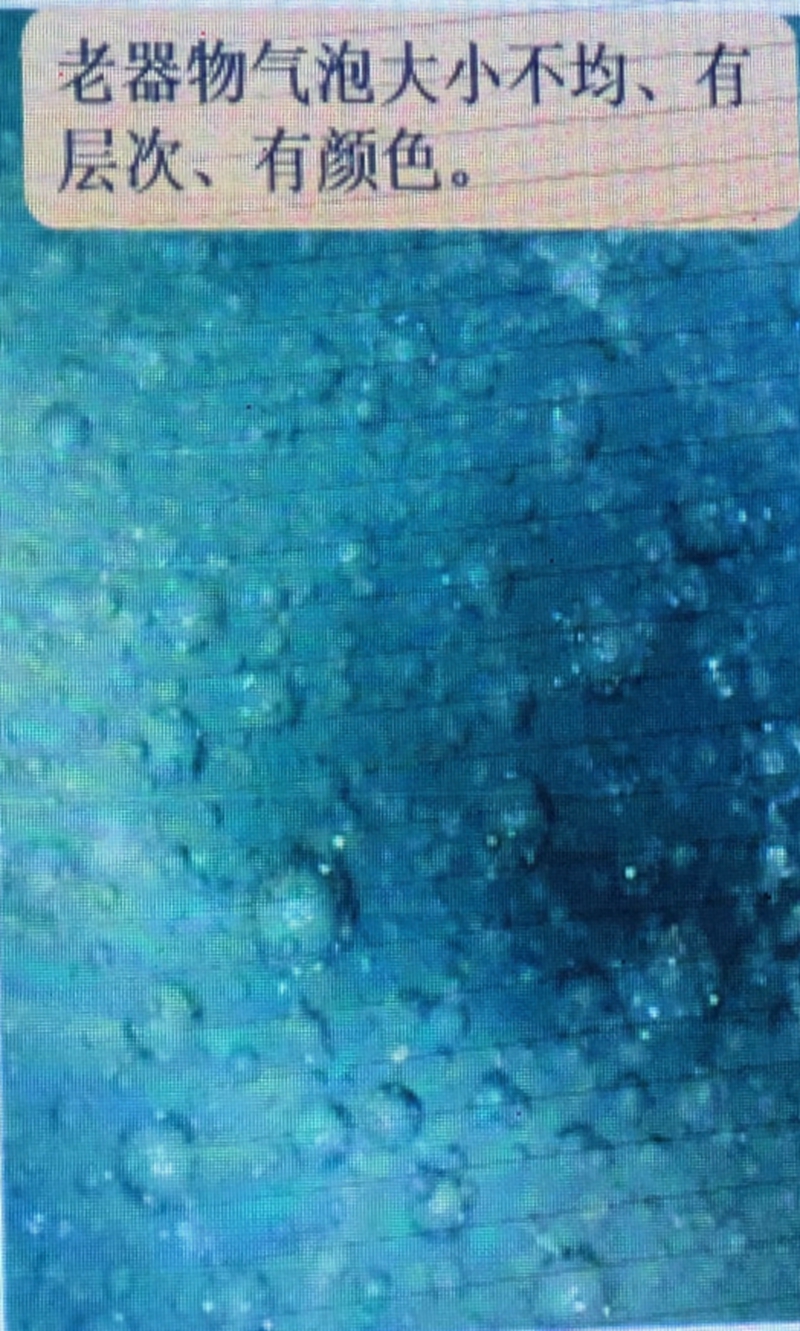

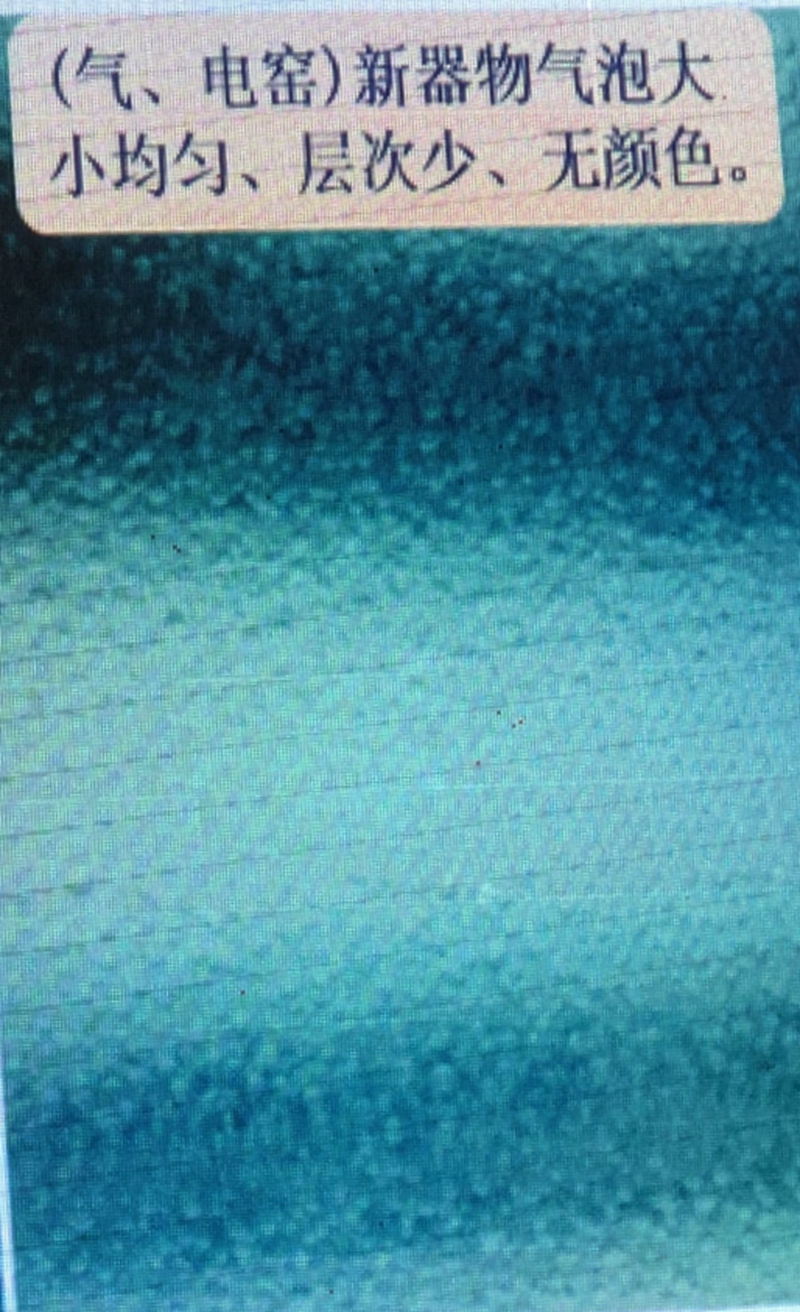

3、看气泡(破口泡,变色泡)。

4、看釉表特殊图形。

5、看开片。

6、看釉表(皮肤相),看土沁,看使用磨损痕迹;看腐蚀线、点、斑;看釉表脱落,剥釉。

7、看修复,看接底。

8、看胎。

上述每一项微观鉴定要点都有各自的具体观测、鉴定方法和要领,鉴于课程时间关系,本课程着重讲解元、明青花料微观痕迹鉴定要领。

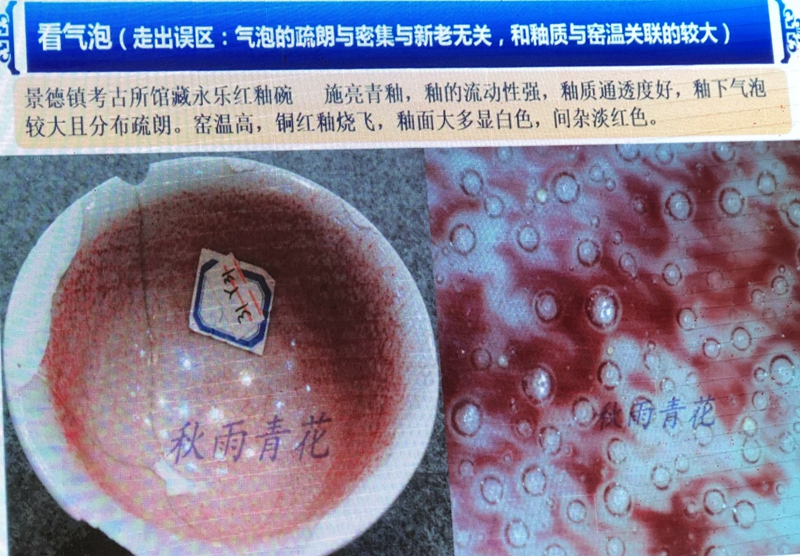

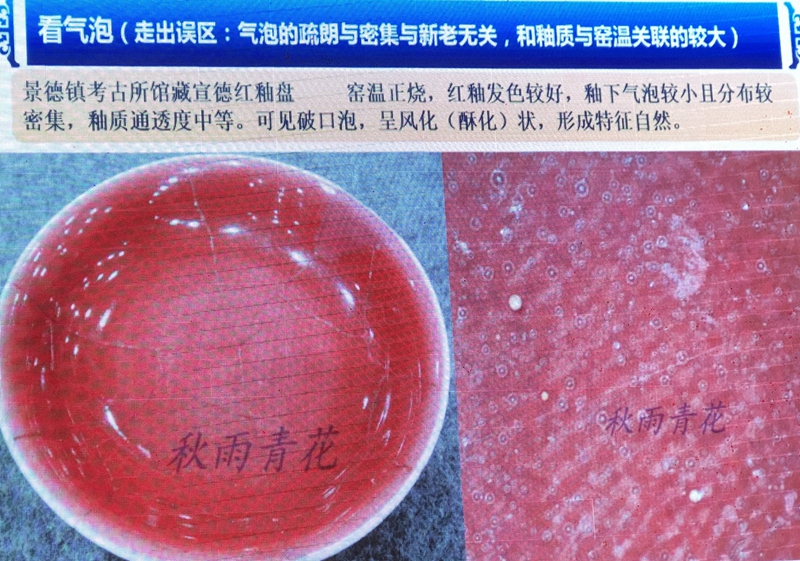

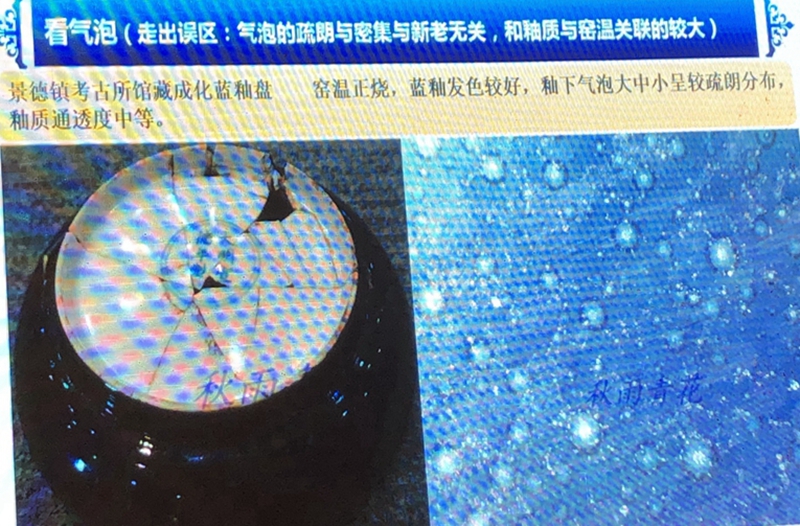

(走出误区∶气泡的疏朗与密集与新老无关,和釉质与窑温关联的较大)

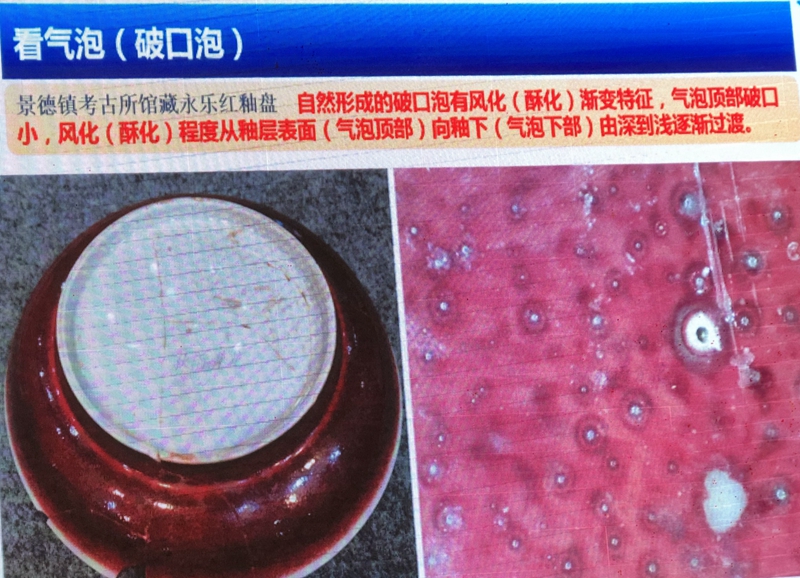

(1)、景德镇考古所馆藏永乐红釉碗 施亮青釉,釉的流动性强,釉质通透度好,釉下气泡较大且分布疏朗。窑温高,铜红釉烧飞,釉面大多显白色,间杂淡红色。

(2)、景德镇考古所馆藏宣德红釉盘 窑温正烧,红釉发色较好,釉下气泡较小且分布较密集,釉质通透度中等。可见破口泡,呈风化(酥化)状,形成特征自然。

(3)、景德镇考古所馆藏成化蓝釉盘 窑温正烧,蓝釉发色较好,釉下气泡大中小呈较疏朗分布,釉质通透度中等。

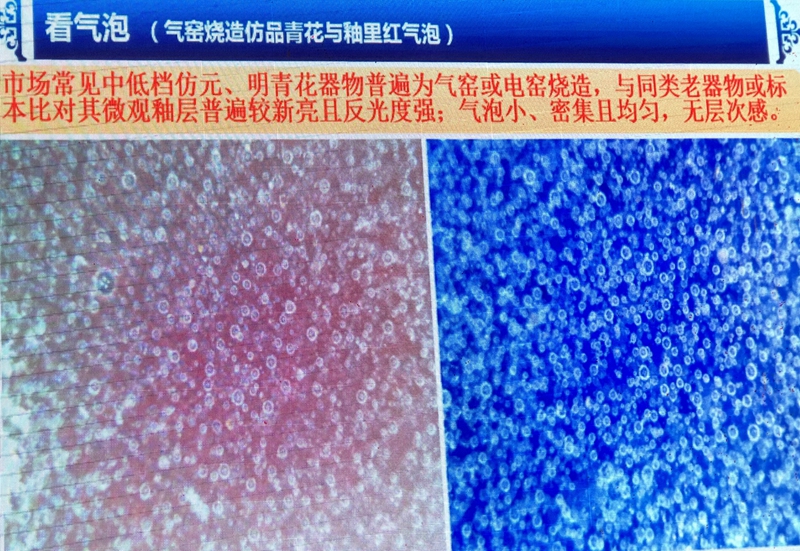

(气窑烧造仿品青花与轴里红气泡)

市场常见中低档仿元、明青花器物普遍为气窑或电窑烧造,与同类老器物或标本比对其微观釉层普遍较新亮且反光度强:气泡小、密集且均匀,无层次感。

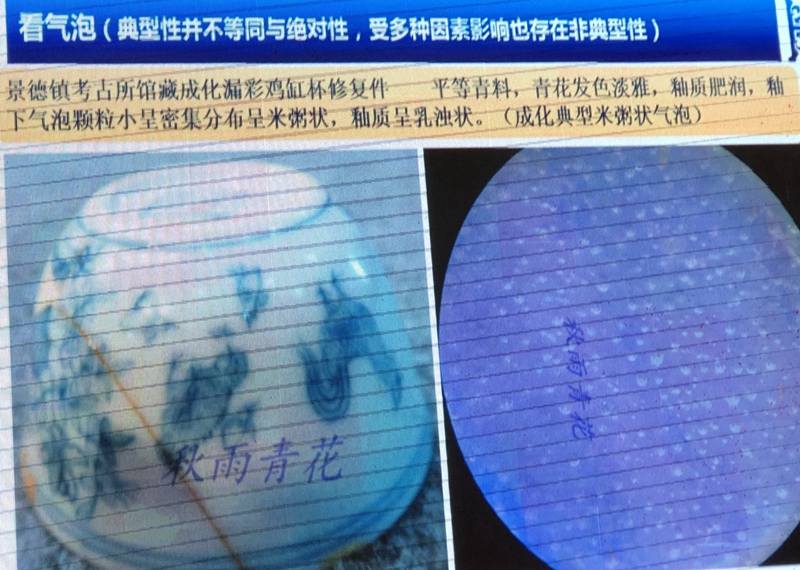

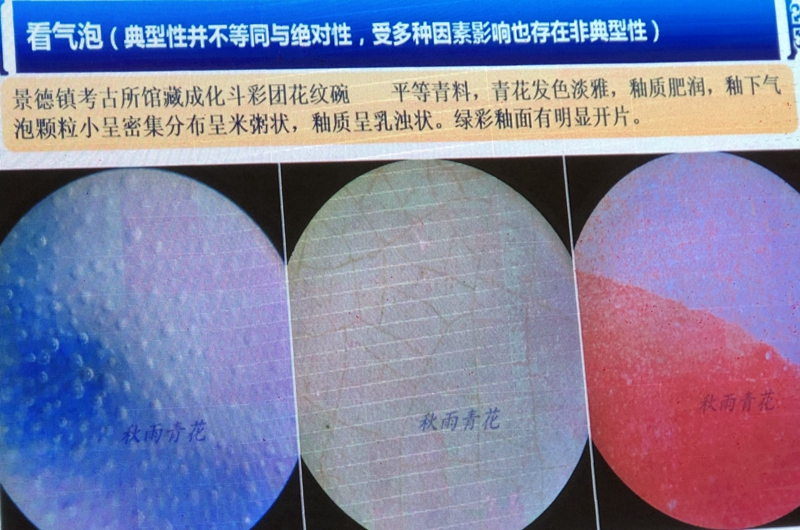

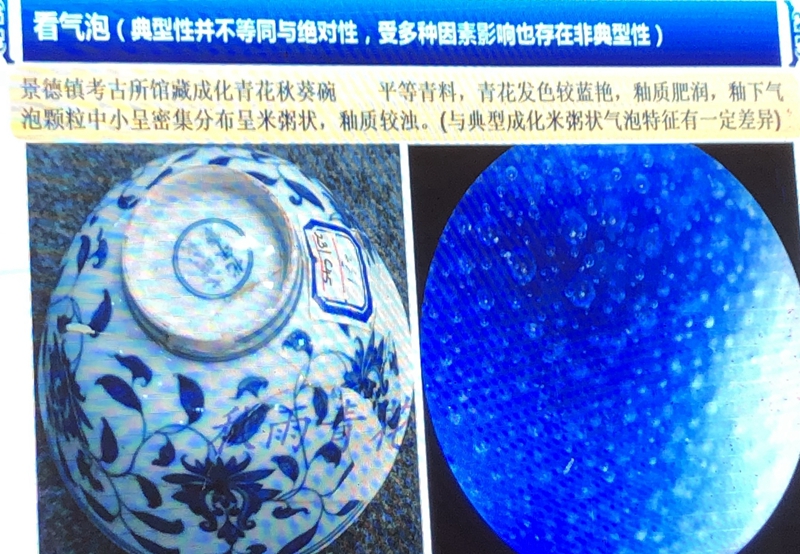

(典型性并不等同与绝对性,受多种因素影响也存在非典型性)

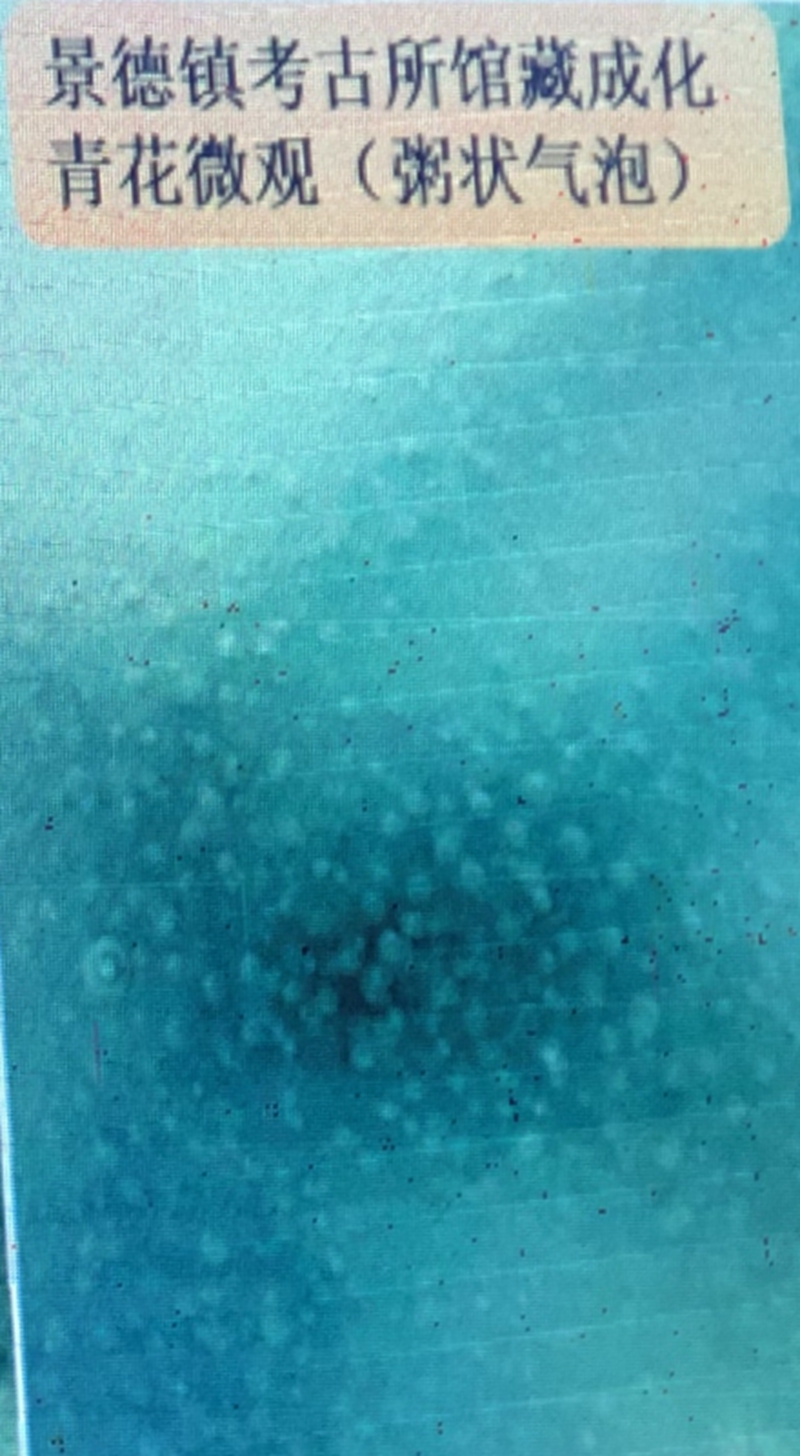

(1)、景德镇考古所馆藏成化漏彩鸡缸杯修复件 平等青料,青花发色淡雅,釉质肥润,釉下气泡颗粒小呈密集分布呈米粥状,釉质呈乳浊状。(成化典型米粥状气泡)

(2)、景德镇考古所馆藏成化斗彩团花纹碗 。平等青料,青花发色淡雅,釉质肥润,釉下气泡颗粒小呈密集分布呈米粥状,釉质呈乳浊状。绿彩釉面有明显开片。

(3)、景德镇考古所馆藏成化青花秋葵碗。平等青料,青花发色较蓝艳,釉质肥润,釉下气泡颗粒中小呈密集分布呈米粥状,釉质较浊。(与典型成化米粥状气泡特征有一定差异)

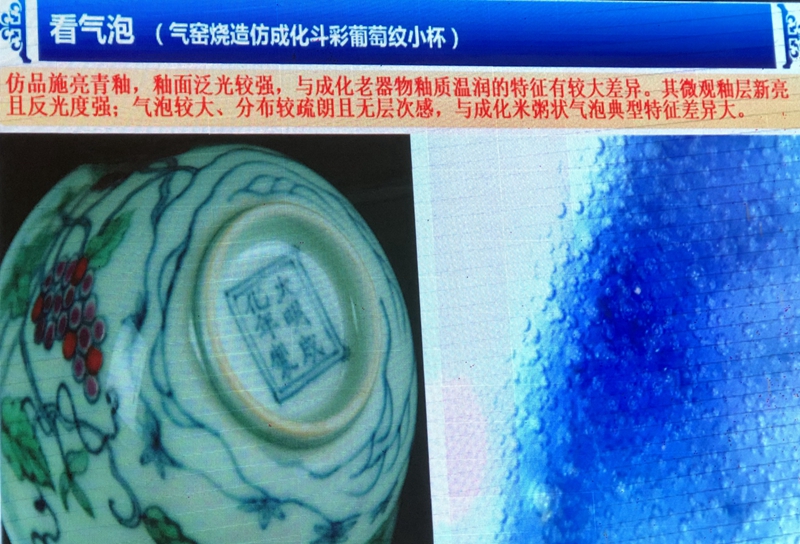

(气窑烧造仿成化斗彩葡萄纹小杯)

仿品施亮青釉,釉面泛光较强,与成化老器物釉质温润的特征有较大差异。其微观釉层新亮且反光度强;气泡较大、分布较疏朗且无层次感,与成化米粥状气泡典型特征差异大。

(破口泡)

(1)、景德镇考古所馆藏永乐红釉盘。 自然形成的破口泡有风化(酥化)渐变特征,气泡顶部破口小,风化(酥化)程度从釉层表面(气泡顶部)向釉下(气泡下部)由深到浅逐渐过渡。

(2)、仿元釉里红标本。人为造成的破口泡无明显自然形成的风化(酥化)渐变痕迹,通常破口大而平,形成一个破洞,破口处多呈现毛刺状,微观侧光下可见做旧腐蚀痕迹。

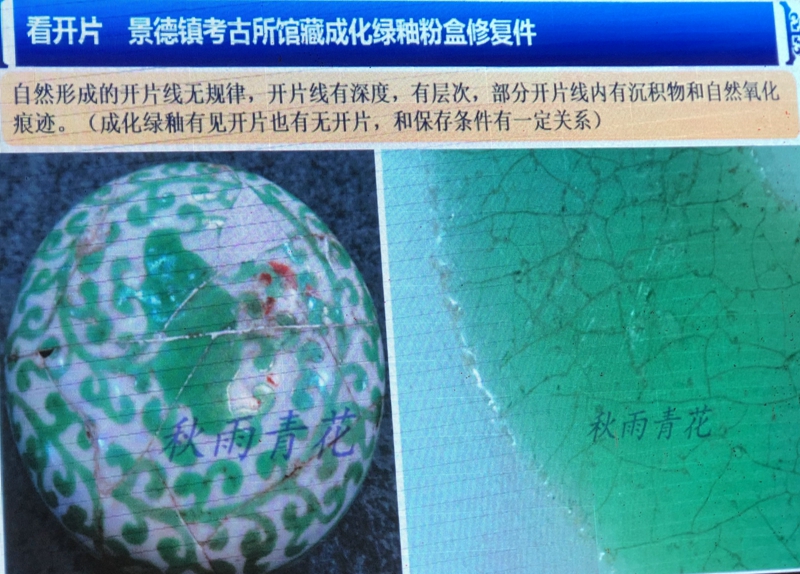

(二)看开片

1、景德镇考古所馆藏成化绿轴粉盒修复件

自然形成的开片线无规律,开片线有深度,有层次,部分开片线内有沉积物和自然氧化痕迹。(成化绿釉有见开片也有无开片,和保存条件有一定关系)

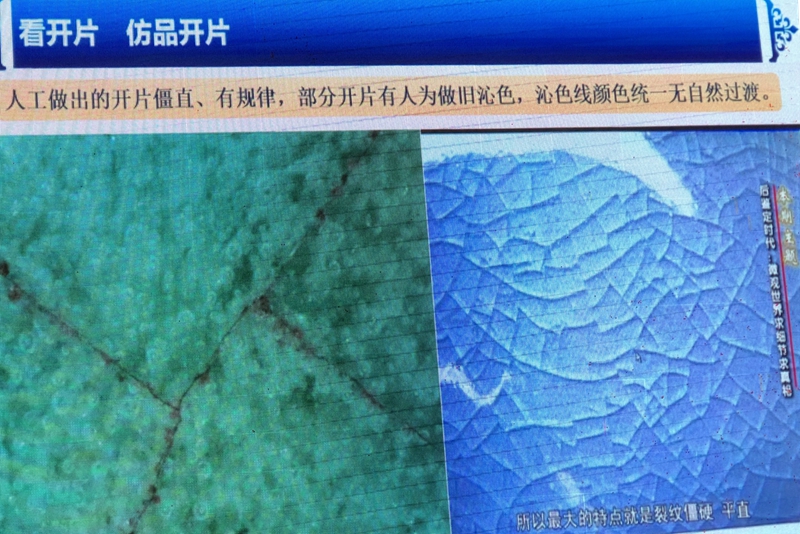

2、仿品开片

人工做出的开片僵直、有规律,部分开片有人为做旧沁色,沁色线颜色统一无自然过渡。

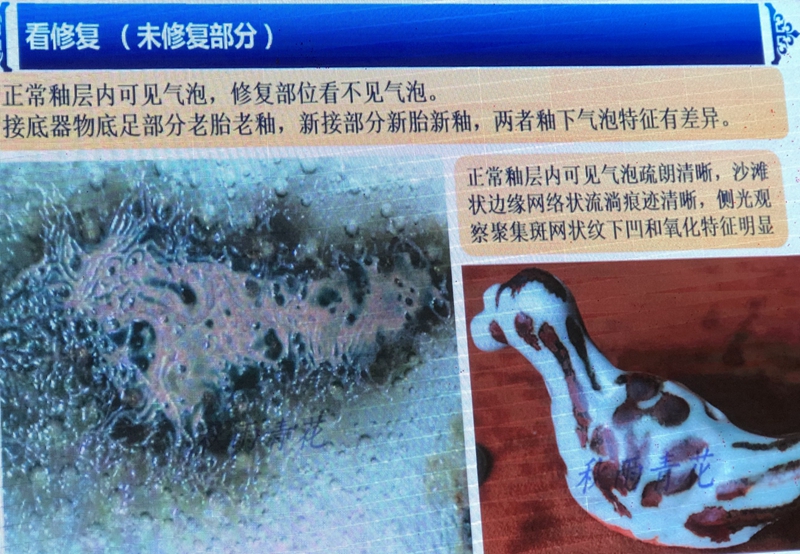

看修复(末修复部分)

正常釉层内可见气泡,修复部位看不见气泡。

接底器物底足部分老胎老釉,新接部分新胎新釉,两者釉下气泡特征有差异。

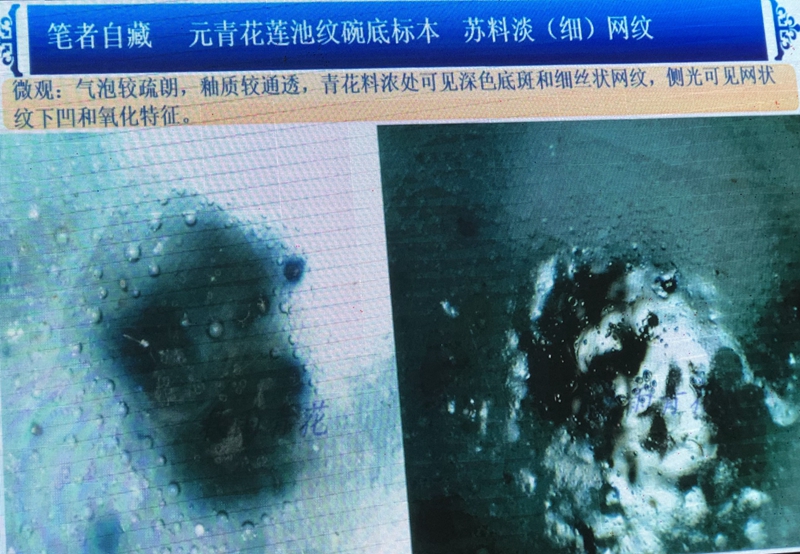

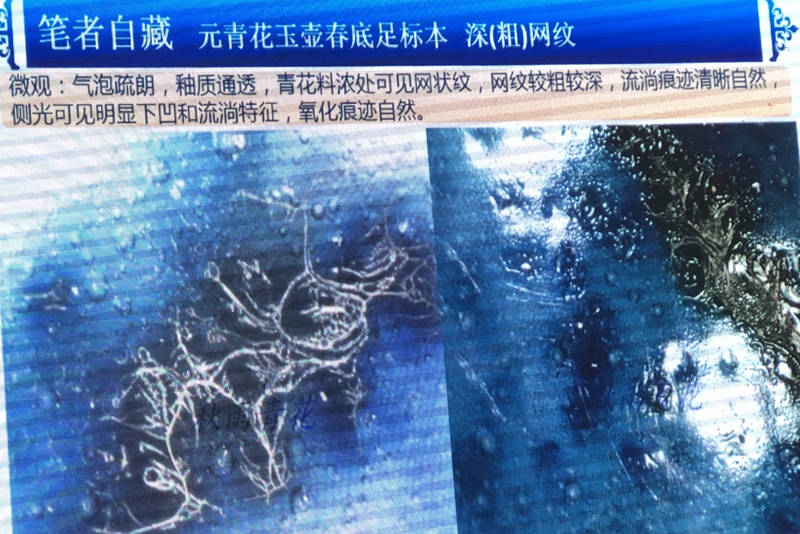

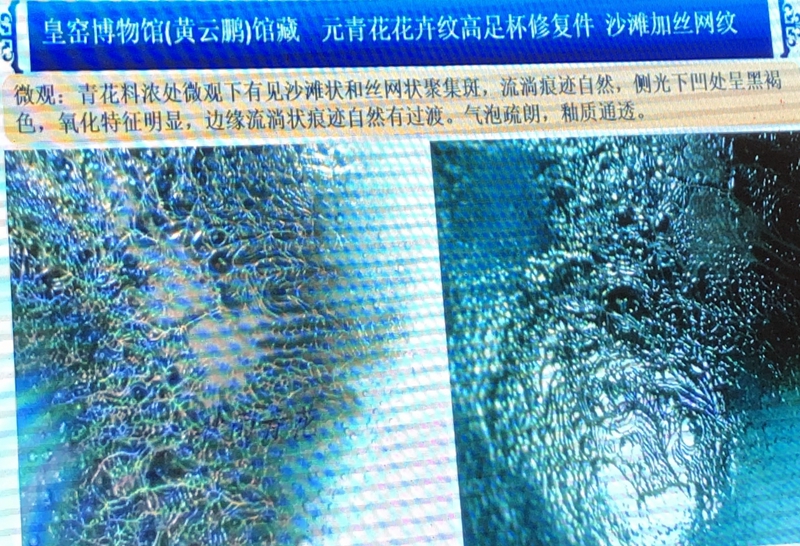

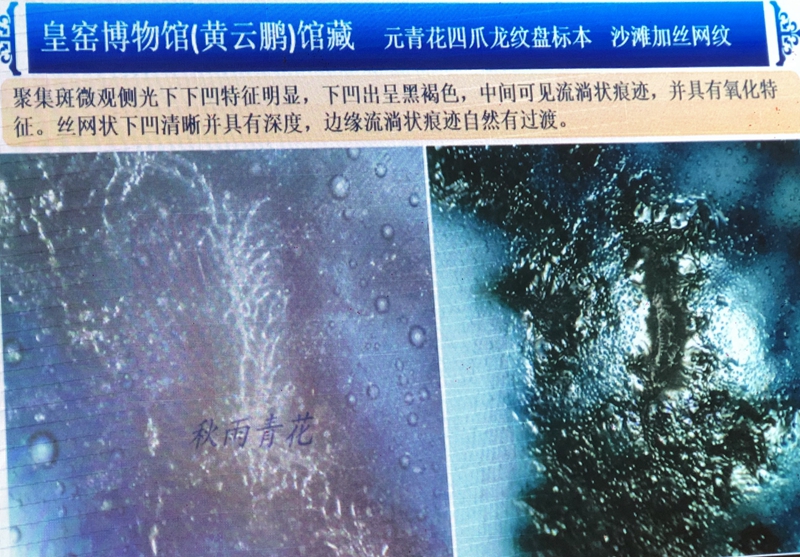

正常釉层内可见气泡疏朗清晰,沙滩状边缘网络状流淌痕迹清晰,侧光观察聚集斑网状纹下凹和氧化特征明显。

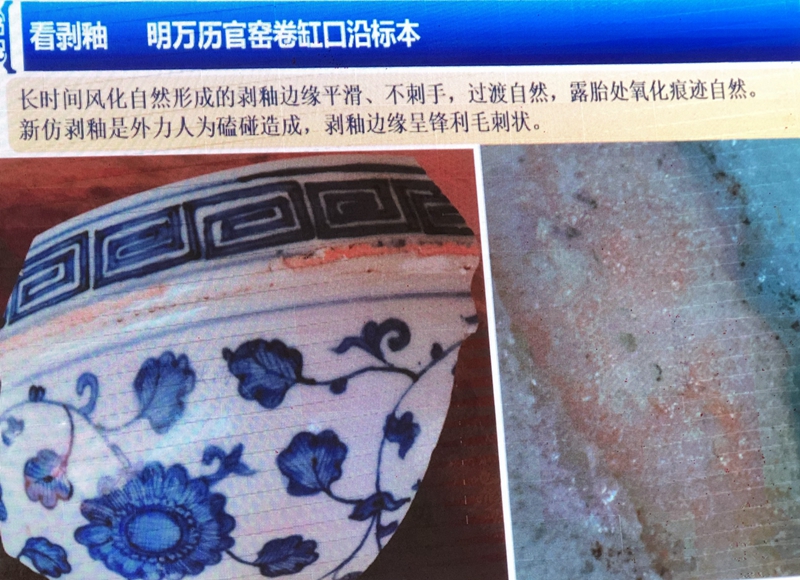

看剥釉 明万历官窑卷缸口沿标本

长时间风化自然形成的剥釉边缘平滑、不刺手,过渡自然,露胎处氧化痕迹自然。新仿剥釉是外力人为磕碰造成,剥釉边缘呈锋利毛刺状。

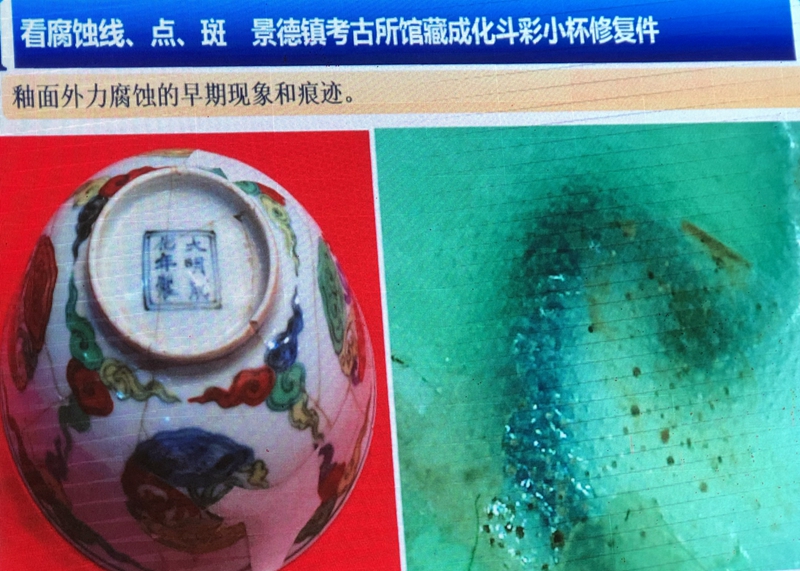

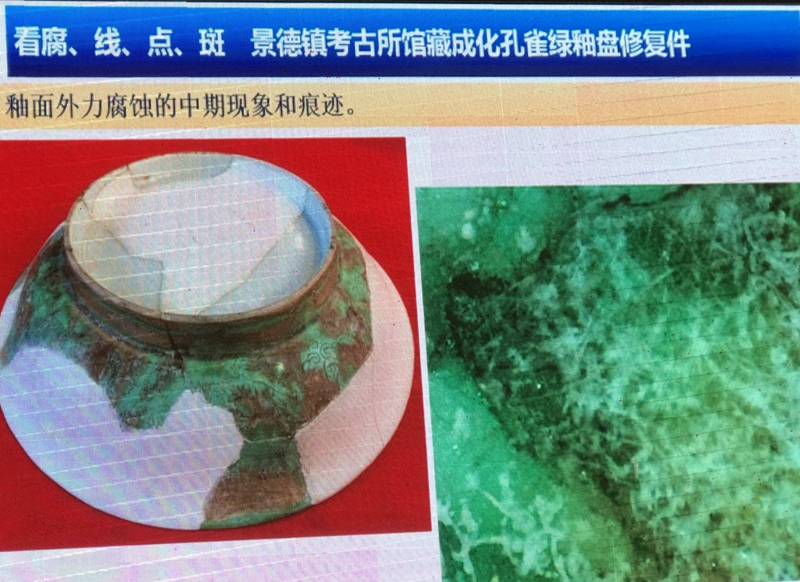

看腐蚀线、点、斑

1、景德镇考古所馆藏成化斗彩小杯修复件

釉面外力腐蚀的早期现象和痕迹。

2、景德镇考古所馆藏成化孔雀绿釉盘修复件

釉面外力腐蚀的中期现象和痕迹。

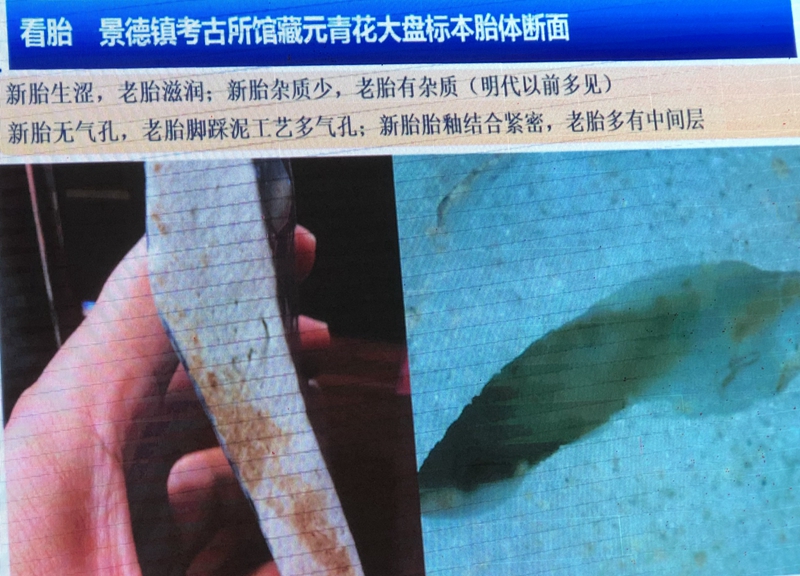

看胎。景德镇考古所馆藏元青花大盘标本胎体断面

新胎生涩,老胎滋润;新胎杂质少,老胎有杂质(明代以前多见)

新胎无气孔,老胎脚踩泥工艺多气孔;新胎胎釉结合紧密,老胎多有中间层

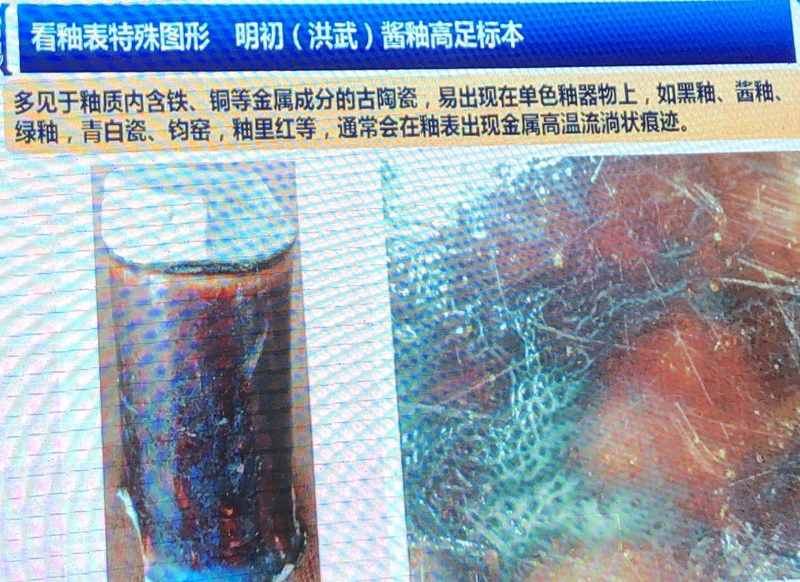

看釉表特殊图形 明初(洪武)酱釉高足标本

多见于釉质内含铁、铜等金属成分的古陶瓷,易出现在单色釉器物上,如黑釉、酱釉、绿釉、青白瓷、钧窑,釉里红等,通常会在釉表出现金属高温流淌状痕迹。

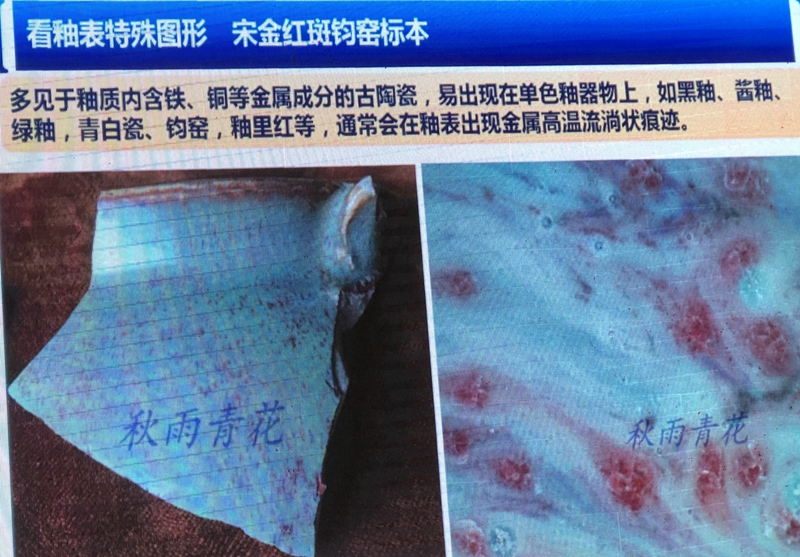

看釉表特殊图形

1、宋金红斑钧窑标本

多见于釉质内含铁、铜等金属成分的古陶瓷,易出现在单色釉器物上,如黑釉、酱釉.、绿釉,青白瓷、钧窑,釉里红等,通常会在釉表出现金属高温流淌状痕迹。

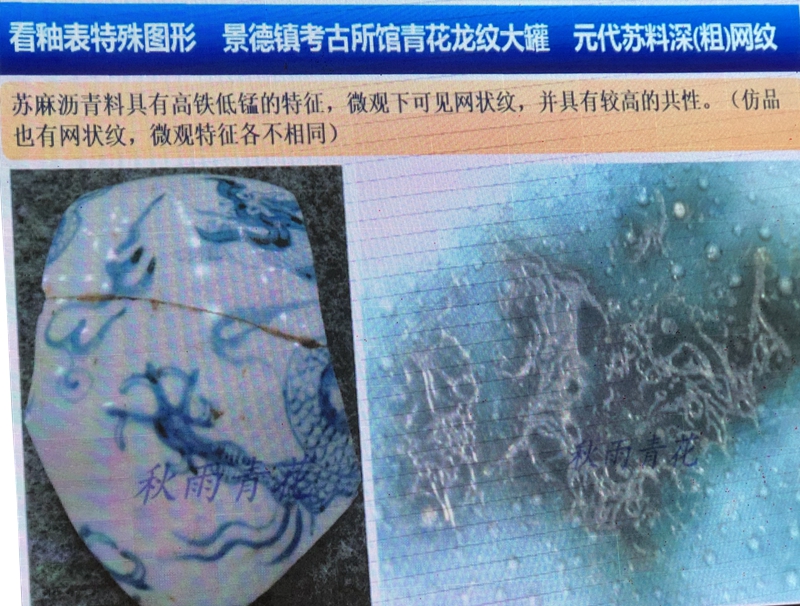

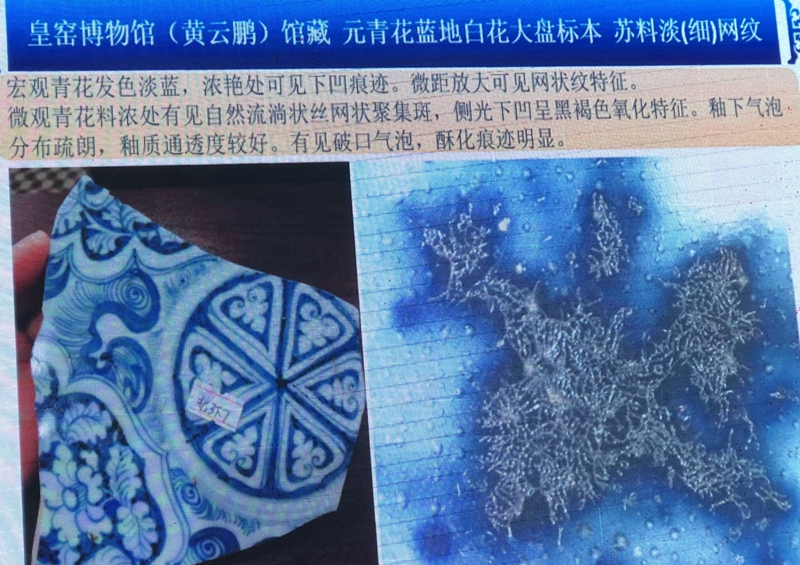

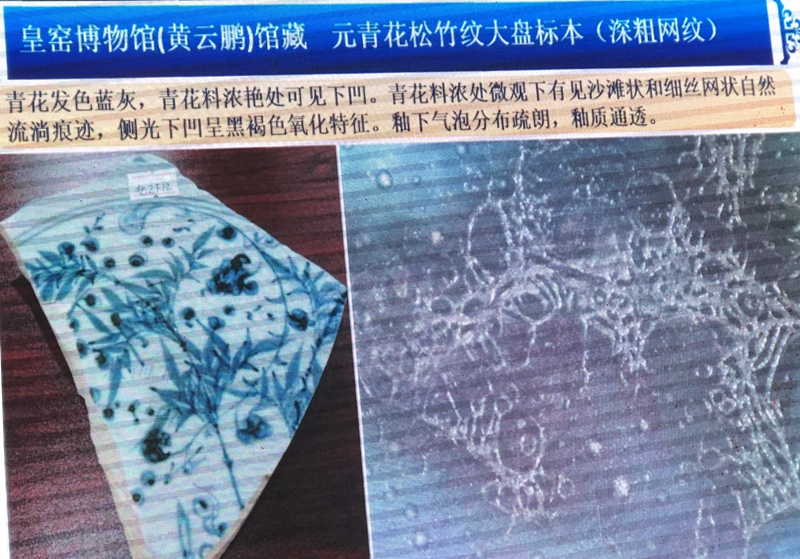

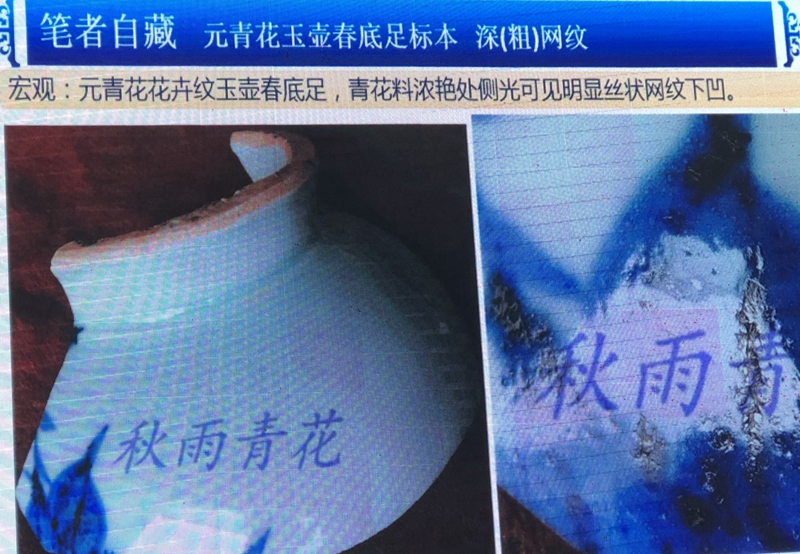

2、景德镇考古所馆青花龙纹大罐。元代苏料深(粗)网纹

苏麻沥青料具有高铁低锰的特征,微观下可见网状纹,并具有较高的共性。(仿品也有网状纹,微观特征各有不同)

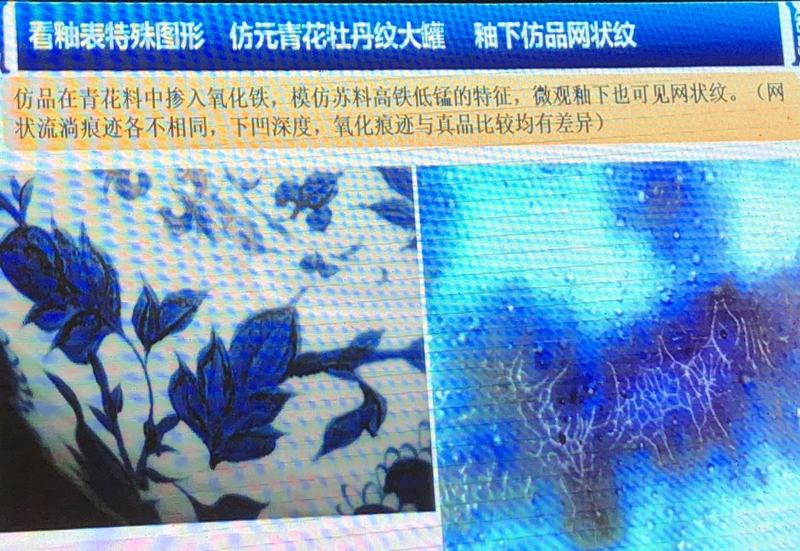

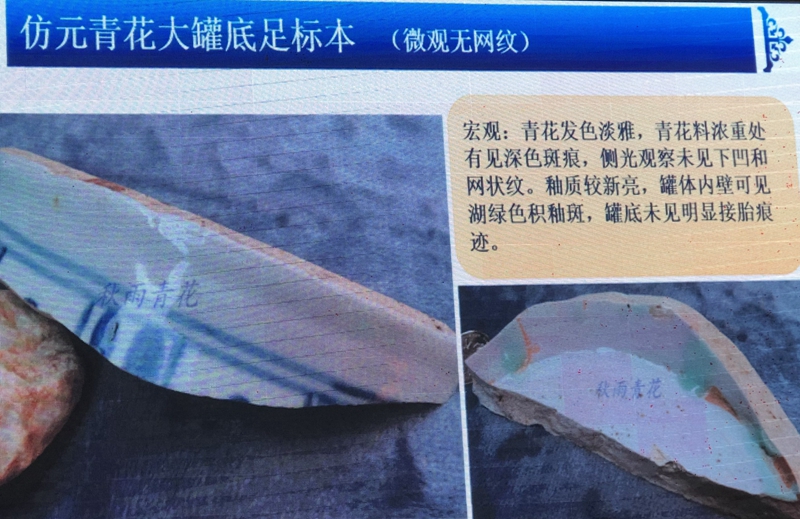

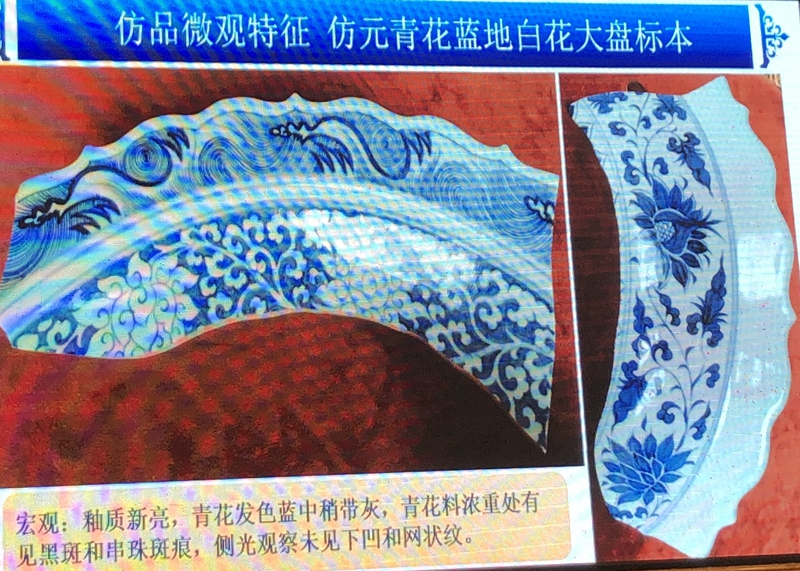

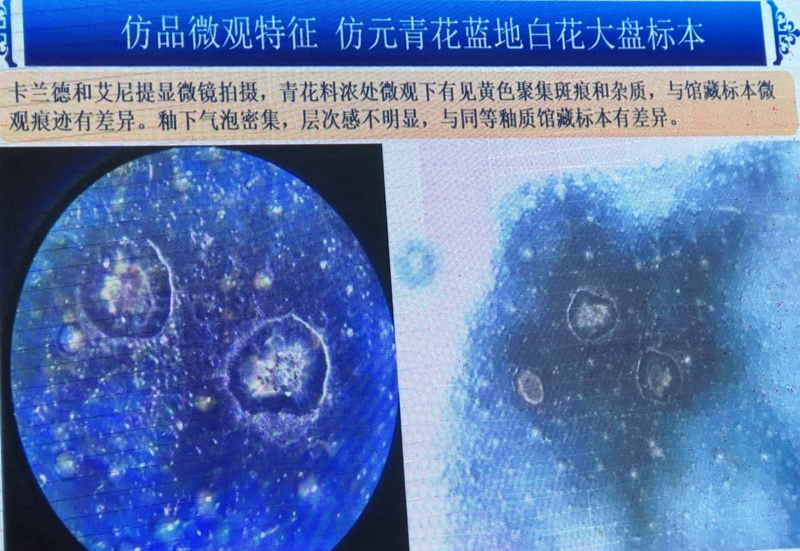

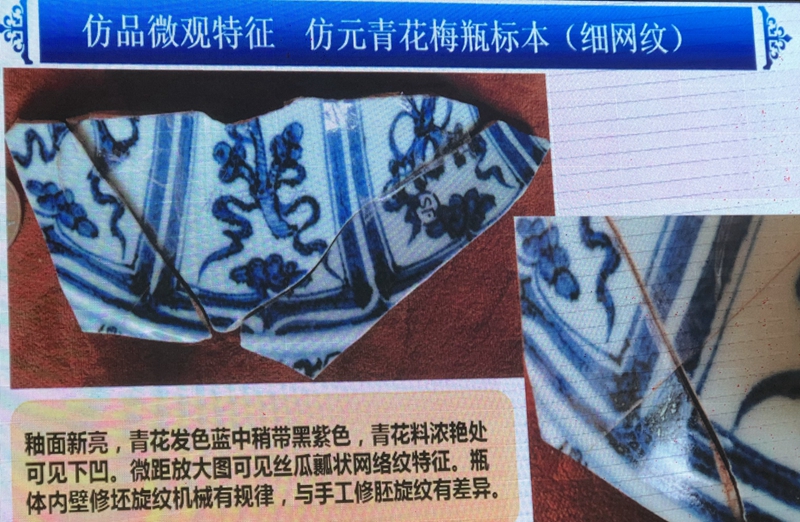

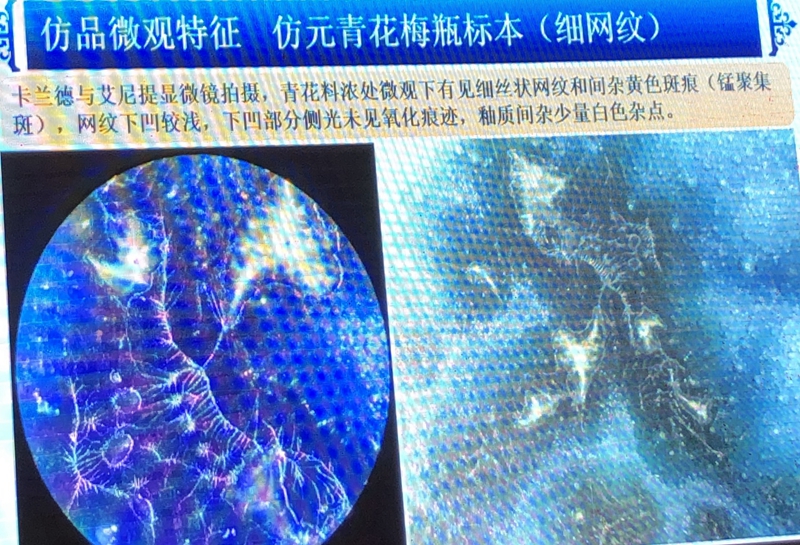

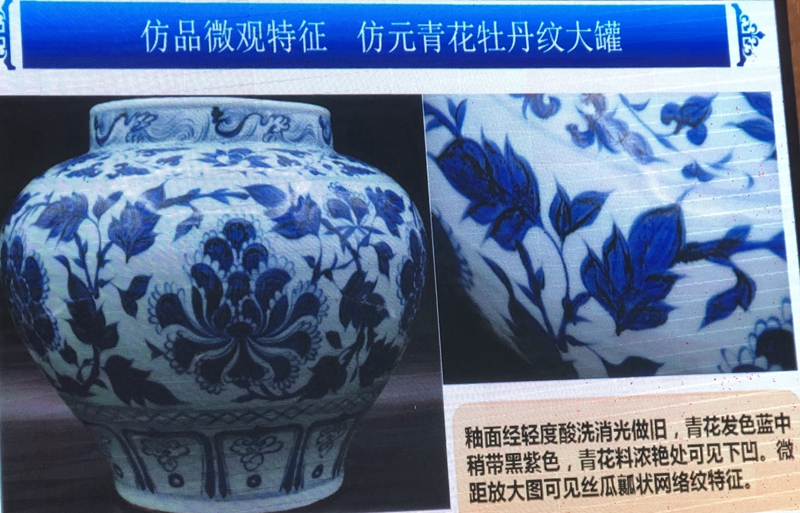

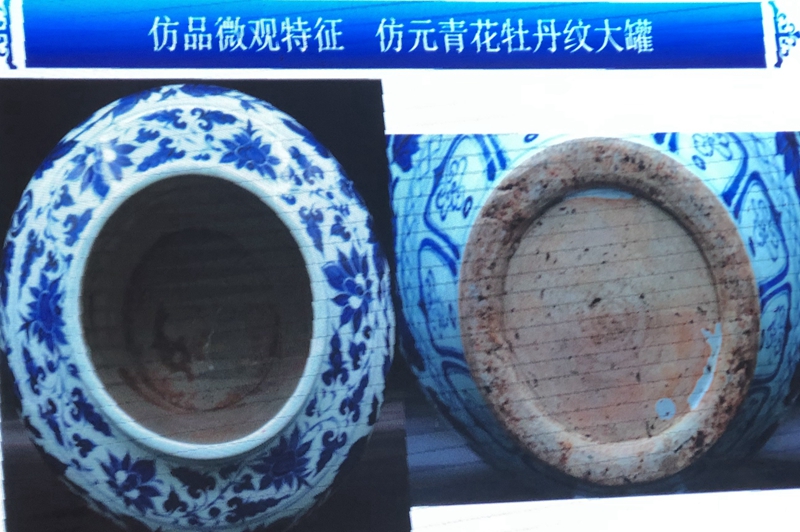

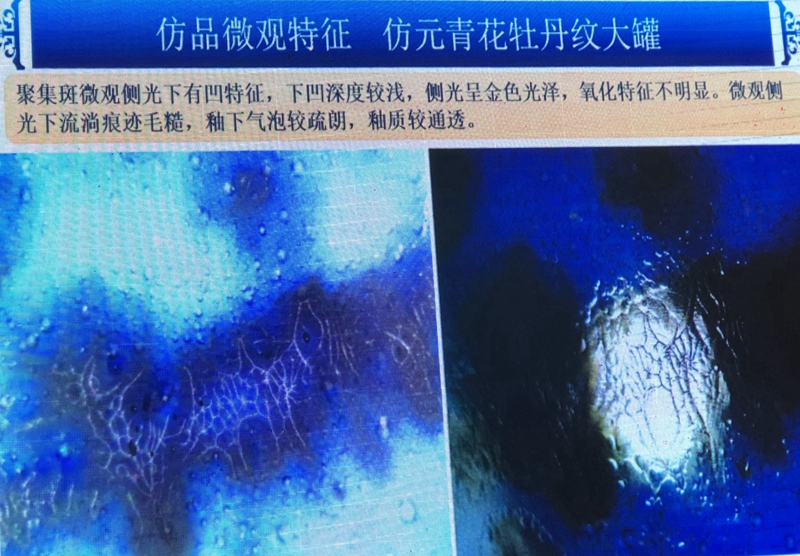

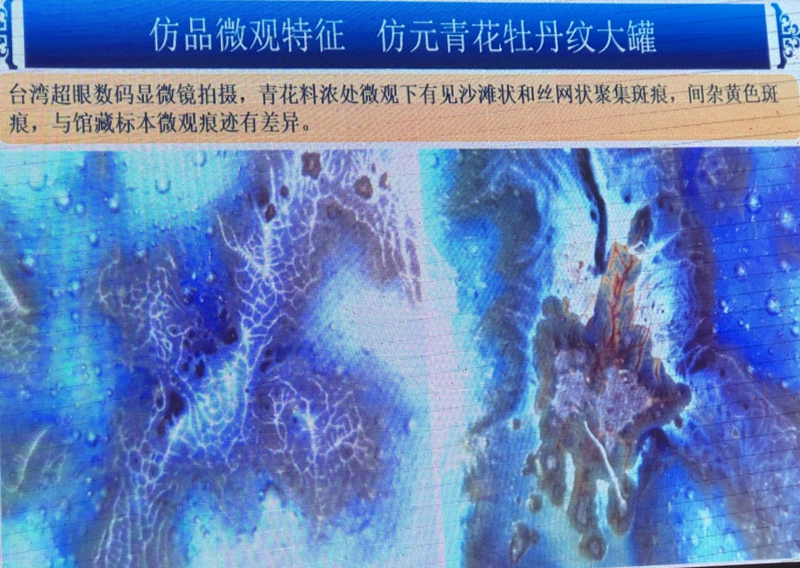

3、仿元青花牡丹纹大罐 釉下仿品网状纹

仿品在青花料中掺入氧化铁,模仿苏料高铁低锰的特征,微观釉下也可见网状纹。(网状流淌痕迹各不相同,下凹深度,氧化痕迹与真品比较均有差异)

1、客观性(排除主观干扰)

2、真实性(以图片证据说话)

3、可比性(新老器物可做比对)对于明代以前的古陶瓷比对效果较好

4、无损检测,设备便携,适用于收藏活动,设备成本较低,应用方便。

(以图片库为比对基准,具有可比性。采样数据越多,覆盖面越广,可信度越高。同一时期、同一窑口、同一类别,相同保存环境的器物微观下具有高度的相似性。)

目前市场上常见的应用于非专业级的古陶瓷微观观测及拍摄设备主要有以下几类。

1、纯光学放大镜、显微镜(不连接电脑,无自带拍摄功能,需使用转接夹具与手机连接拍摄。

2、数码放大镜、显微镜(通过USB接口或无线WIF与电脑、apd,手机连接,可将拍摄的图片与视频存储。

3、自带LCD显示屏的一体化数码放大显微镜(显示、拍摄一体化,采用SD卡作为信息储存。)

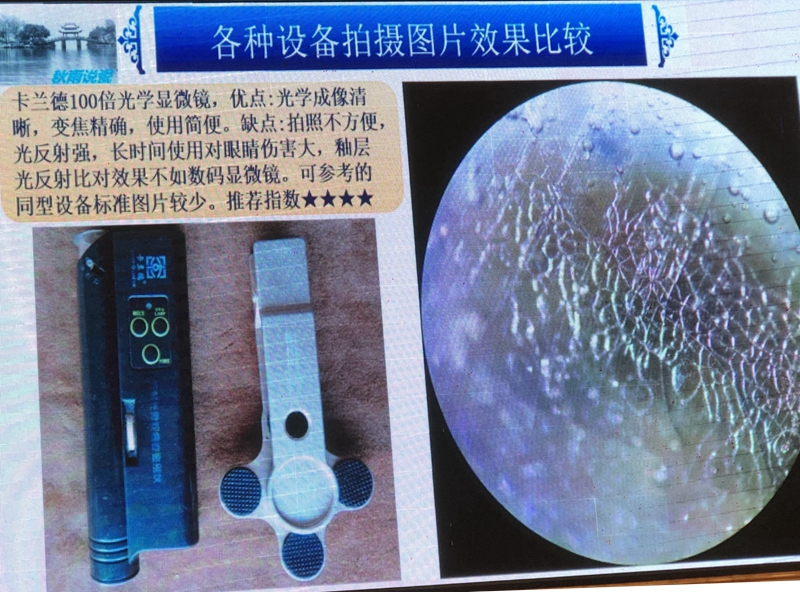

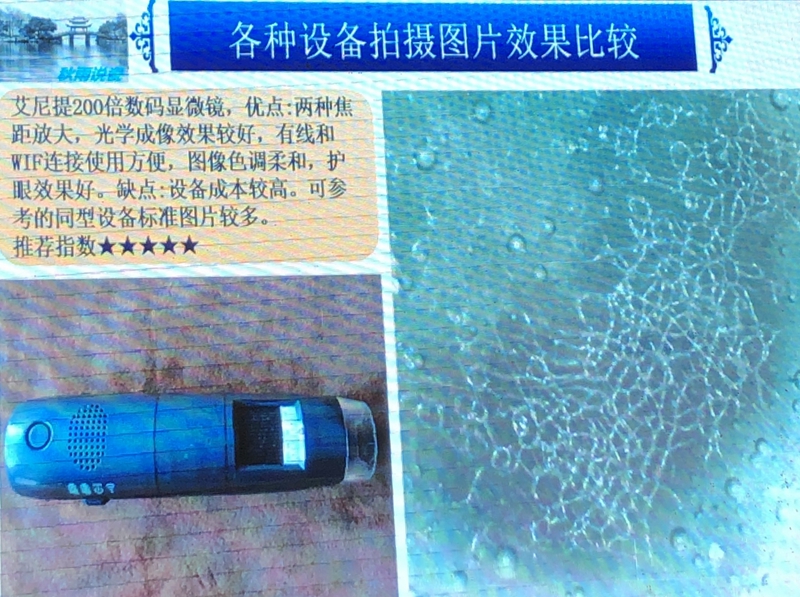

部分自用设备:30倍简易光学显微镜,75-150倍光学显微镜,卡兰德100倍光学显微镜,艾尼提200倍数码显微镜,国产普通型500倍数码显微镜,500倍带LCD显示屏数码显微镜。

1、前文所述,因微观设备型号不同,放大倍数不同,辅助光源亮度不同,图像还原效果不同,光学镜头质量不同,电子显微镜的图形处理芯片不同等因素,对于同一个采样点的图片拍摄效果,可视范围,清晰度,放大比例等都有不同。在因应时要尽可能采用同一型号同一放大倍数的图片进行比对。

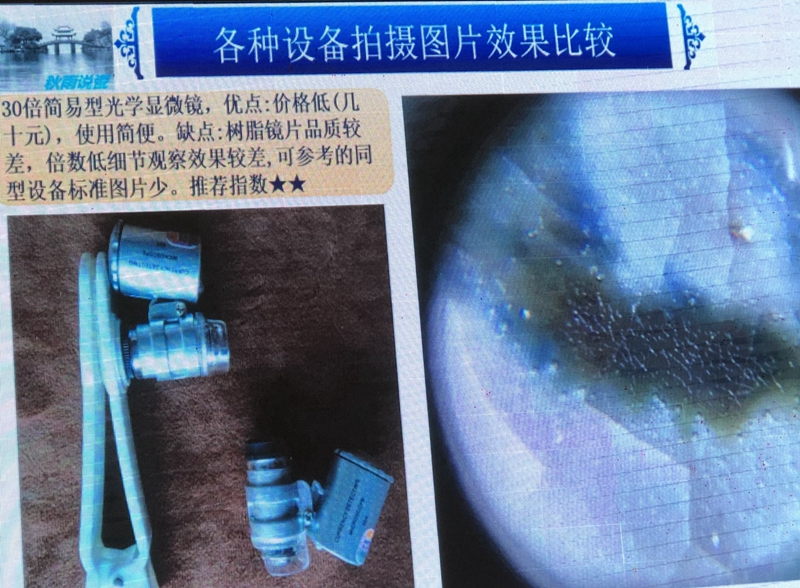

2、30倍简易型光学显微镜,优点:价格低(几十元),使用简便。缺点:树脂镜片品质较差,倍数低细节观察效果差,可参考的同型设备标准图片少。推荐指数★★

3、卡德兰100倍光学显微镜,优点:光学成像清晰,变焦精确,使用简便。缺点:拍照不方便,光反射强,长时间使用对眼睛伤害大,釉层光反射比对效果不如数码显微镜。可参考的同型设备标准图片较少。推荐指数★★★★

4、艾尼提200倍数码显微镜,优点:两种焦距放大,光学成像效果较好,有线和WIF连接使用方便,图像色调柔和,护眼效果好。缺点:设备成本较高。可参考的同型设备标准图片较多。推荐指数★★★★★

倍率:25倍、60-200倍、500-600倍。

推荐:60-200倍无线WIFI显微镜。

推荐仪器,艾尼提无线200倍型号,可连接电脑、同时可供多台笔记本、平板电脑、手机等无线终端设备连接,实时分享不费流量,灵巧轻便,像素高,可拍照、可摄像,操作方便,无需眼睛眯着看,是不伤眼的微观检定仪。是目前唯一一款已出版的微观标准图录所采用的鉴定设备,采用该设备进行微观图片采集可以和图录进行有效的比对。

使用步骤:预先安装仪器APP→打开仪器→连接仪器WiFi→打开仪器APP→调整聚焦对器物进行观察。

景德镇元明瓷微观特征初探

工欲善其事必先善其器!微观鉴定不仅要选择合适的观察设备,还需要可靠可信的基本图库作为比对基准。该图录是华源上手积累十余期研修班上手过的景德镇陶瓷考古研究所、皇窑博物馆(黄云鹏)和李臣老师馆藏和收藏的器物为采样标准。元、明、清三朝器物品种丰富、覆盖面广泛,具有较高的参考性和有效性,特别是元青花和永宣青花部分的微观图能作为微观初学者基本对比参照标准。是目前微观鉴定方面实用性较强的图录工具书。

(1)看器型(器型比例、胎体厚薄、手感重量)

(2)看纹饰画工(纹饰特征是否符合元代经典纹饰特征,笔法流畅还是僵硬,画工生动还是呆板)

(3)看釉表:宝光还是火光,包浆是否自然,传世或出土痕迹是自然的还是有做旧痕迹。

(4)看修足:修足刀痕是否符合手工修胎规律,刀法力度是否自然无规律。

(5)看胎质:老胎干老并多具有油质感,新胎湿涩。

(6)看保存环境:传世、出土、水坑、海捞都有各自想对应的胎釉痕迹特征。

(7)看青花料:是否有晕散,串珠、下凹、黑斑、锈斑等特征(注意区别仿品也有相似特征)

(8)看制作工艺:看修胎痕、接胎痕等细节部分是否符合元代工艺特征。观察其它细节:要注意观察是否老胎后加彩,是否复烧,是否有修复等。

1、看釉层新老(釉层的脱玻化程度)微观下老釉层底色(底光)柔和不刺眼,新釉层反光相对强烈。

2、看做旧,看土沁(侧光观察釉面腐蚀情况)观察釉下是否有杂质,老釉层通常无杂质侵染,旧器物通常有杂质残留。

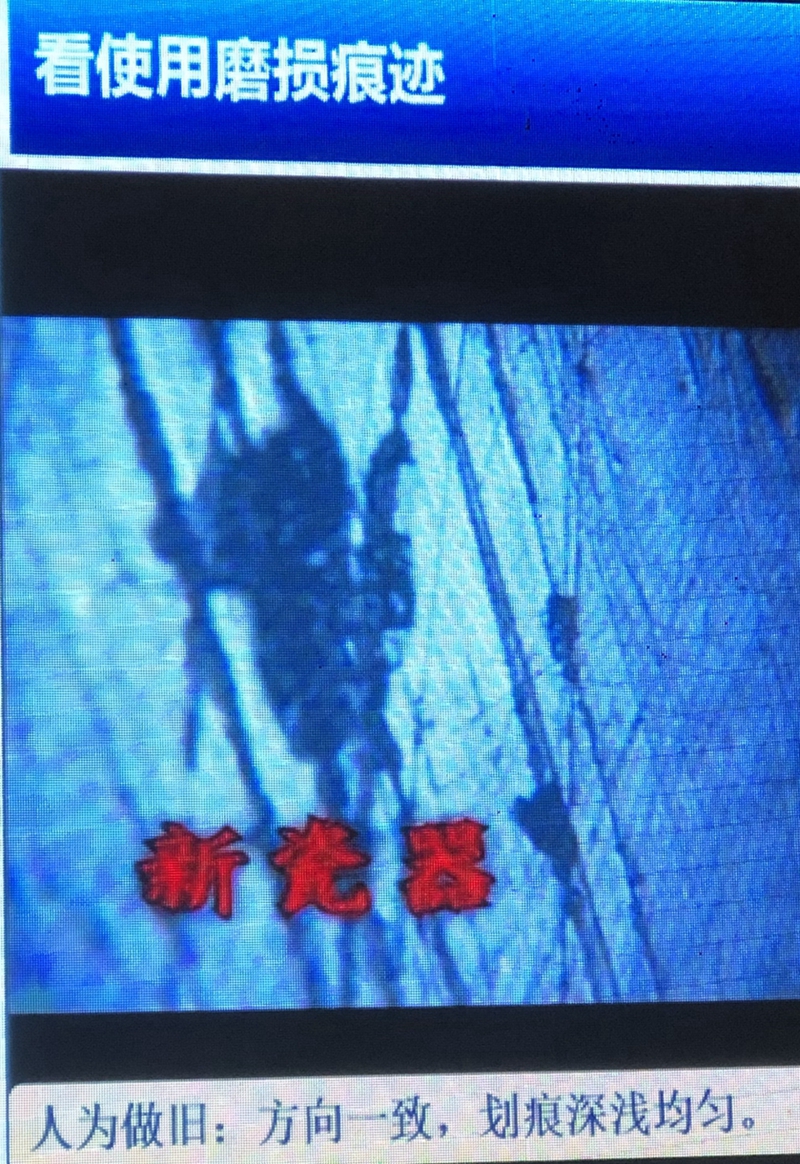

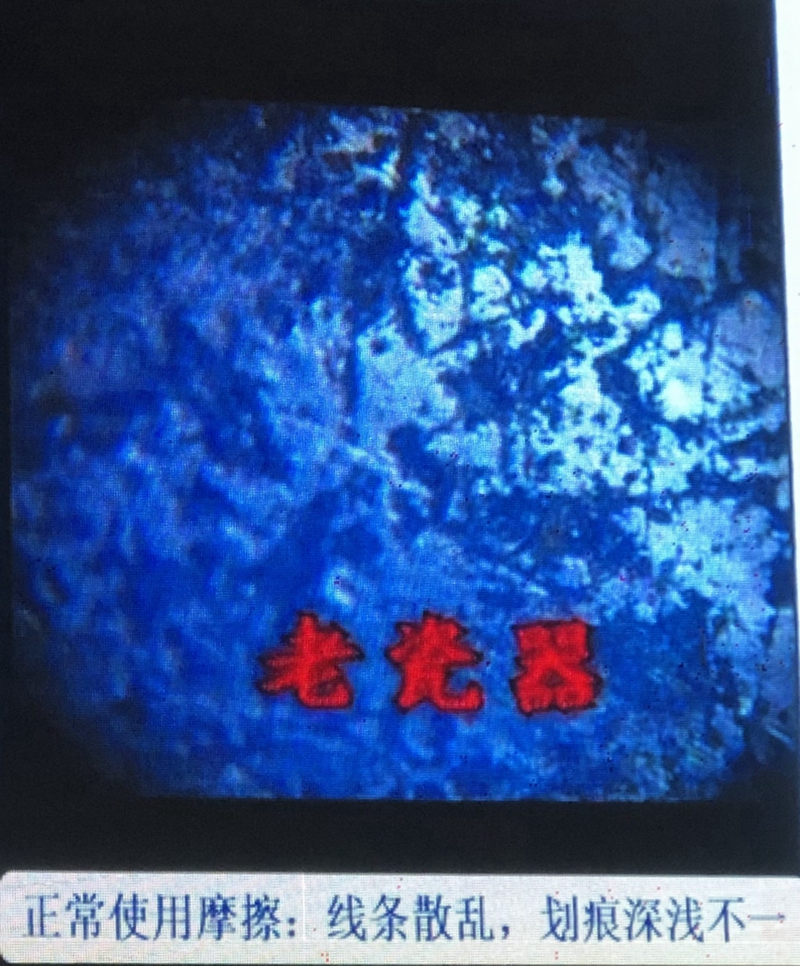

3、看使用磨损痕迹:(釉面划痕,口沿剥釉,棕眼)传世器是否具有传世特征,出土器是否符合出土特征。

4、看修足:修足刀痕是否符合手工修胎规律,刀法力度是否自然无规律。

5、看胎质:老胎干老并多具有油质感,新胎湿涩。

6、看青花料:是否有晕散、下凹、黑斑、锈斑等特征(注意区别仿品也有相似特征)

7、看制作工艺:看修胎痕、接胎痕等细节部分是否符合元代工艺特征。观察其它细节:是否有修复,是否老胎后加彩,是否复烧等。

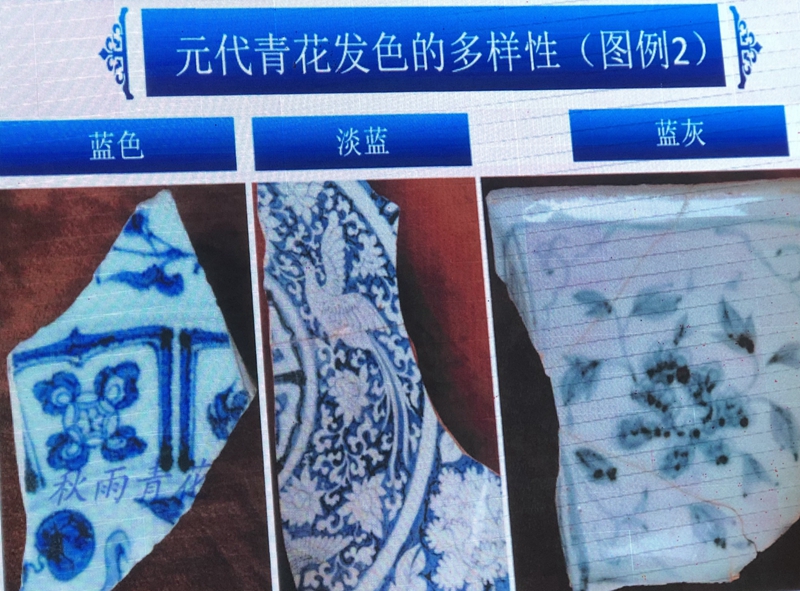

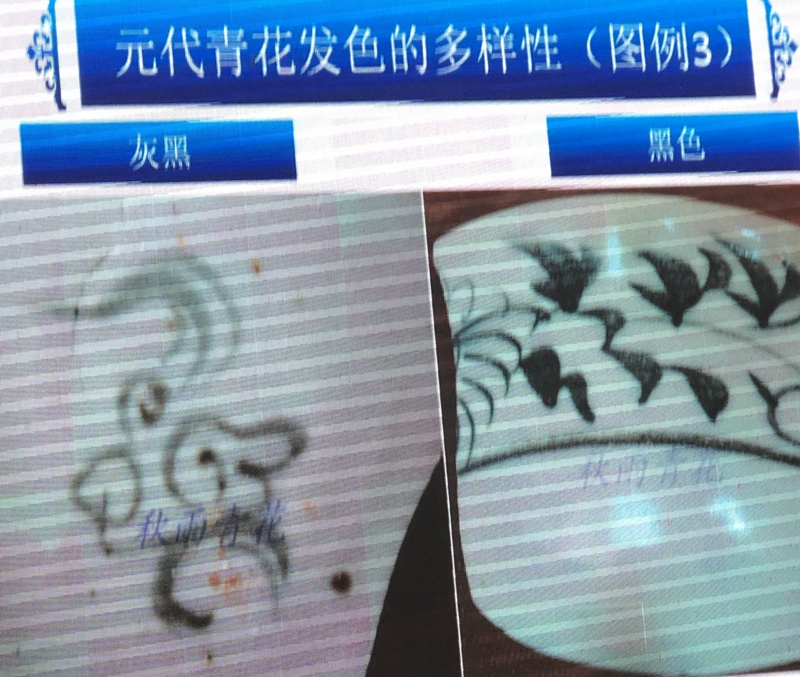

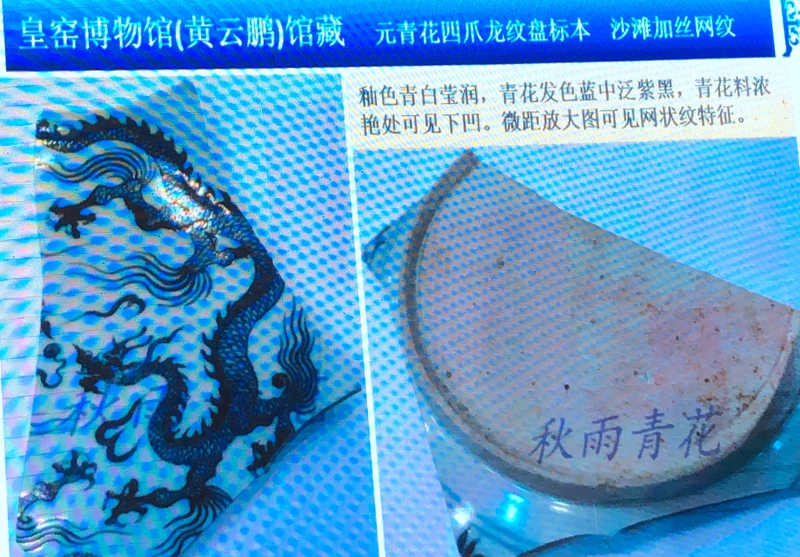

关于元代青花料,由多家对古陶瓷进行科技研究和鉴定的权威机构,利用无损X荧光频谱等检测技术,对数百件元青花标本进行了化学成分分析,同时又对景德镇历史上曾经使用过的国产青花料进行了全面化学成分分析,结果显示,元青花料是高铁低锰,并含有微量的砷元素;而国产青花料则是低铁高锰,大多不含砷元素,因此大多数研究者认为元代青花瓷所以青花料是进口的,并来自伊朗。(摘自黄云鹏老师《元青花探究与工艺再现》)

邱峻老师对数千片不同器型,不同发色的元青花瓷片标、本书万张微观图片采集进行分类比对研究,也认为元青花的青花料与明清各时期所使用的国产青花料微观特征有明显不同,元代青花瓷不同发色的青花料在微观下呈现的聚集斑痕迹特征和老化特征都有较高的相似性和共性特征,99%的标本具有高铁低锰的微观特征,呈现低铁高锰特征的元青花标本为极个别数。

1、青花料中的钴、铁、锰是主要着色元素,钴的着色力最强,在烧成气氛中化学价不变,只要和熔融的釉相结合,就能稳定的产生蓝色。铁的着色力次之,锰的着色力最弱。铁与锰是变价元素,高温烧成气氛对铁和锰的着色力有较大影响:在好的还原气氛中,铁元素呈青绿色会使青花发色呈蓝中闪青翠,有若宝石蓝色泽;如果窑内还原气氛不足或者烧成了氧化焰,铁在氧化环境中呈黄、褐、黑色,就会使青花发色的蓝色变成蓝灰、灰蓝甚至发黑,白中泛青的釉面色调也会偏黄。

烧成温度的高低也会影响青花的发色。元青花在1260~1280℃的还原焰中发色最佳,属正烧产品。如果过烧,会使青料发色晕散,笔触不清晰;如果欠烧,青花发色则变灰黑,使画面朦胧,釉面失透,失去莹润感。

青花料中氧化钴的含量会严重影响青花的发色,景德镇陶瓷考古研究所在落马桥的元青花窑址中出土了3枚实青花料的“火照”,其中1件用青花料写着“头青”二字,可见还有“中青”“下青”。用“头青”料绘的青花发色浓重,青翠艳丽,如鬼谷子下山、萧何月下追韩信等人物故事纹的大罐、梅瓶,以及伊朗阿德比尔神庙、土耳其托普卡帕皇宫博物馆等珍藏的大件器物。

江西高安、安徽繁昌客藏出土的元青花瓷显然青花发色不及以上青花精品艳丽,虽然保持了“头青”的青翠,但浓艳不足,仍感清淡,应属“中青”所绘。

销往东南亚各国的元青花小碗、小碟、小瓶、小罐等小件器物和在国内出土的碗、盘、碟、杯、小罐等,用粗泥制坯,用下等青料绘画的较多。

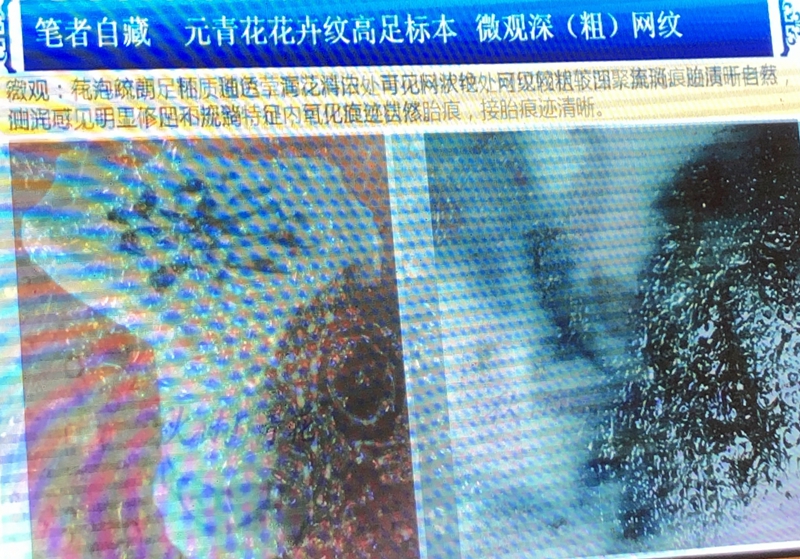

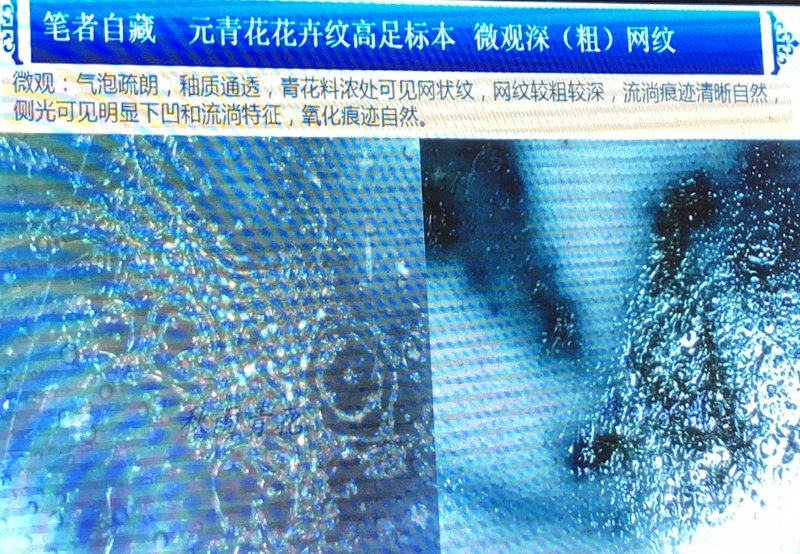

2、根据邱峻老师对大量元青花标本的分类研究,大多数大罐、梅瓶、大盘、玉壶春等大件器物所用青花料普遍较好,皆为“头青”、“中青”品质,少数发色偏灰黑的或受窑温、烧成气氛、或胎、釉品质等相关因素影响。

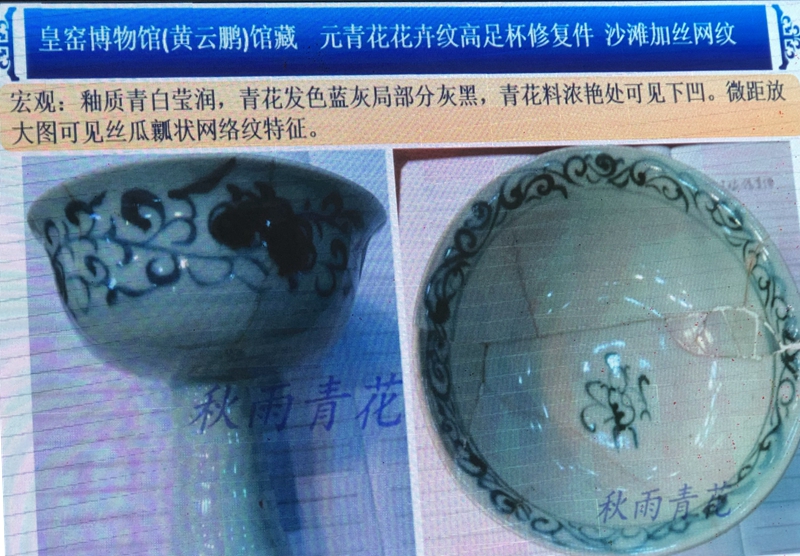

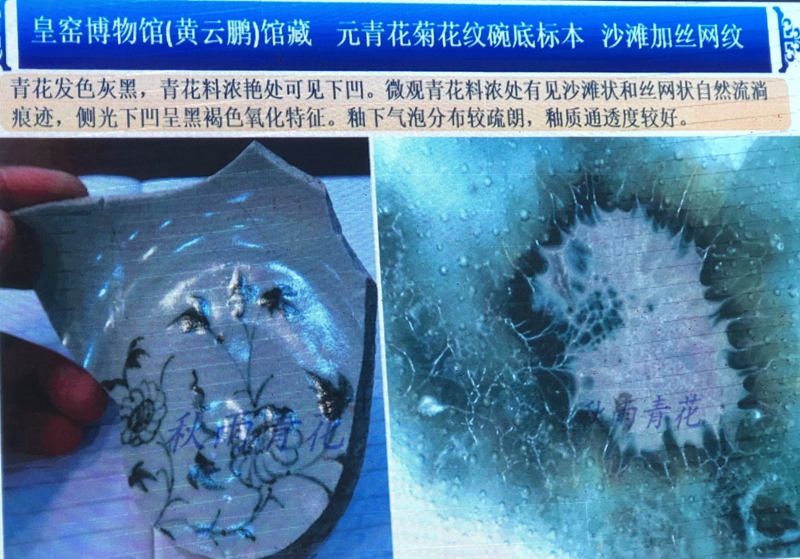

中小件盘、碗、高足、罐、瓶类以“中青”、“下等青料”为主。发色呈蓝灰、灰黑、褐黑较多,胎质普遍较粗且胎色偏灰或黄,制作工艺和修足都较粗糙。但也有部分小件器物采样“头青”料,青花发色纯正艳丽,画工精湛,其特征具有胎质细白、釉质清亮莹润、制作工艺精细、修足修胎规整等共同特点。应与烧造窑口和产品等级有关联。

我们在鉴定元青花时应先根据器物的器型、纹饰画工、青花发色、胎质釉质、修足修胎工艺、保存环境等相关信息先进行一个初步等级评判,再结合微观辅助观察釉表、釉下的釉层、气泡、青花料的老化特征,综合来鉴定一件器物。

元青花气泡分布有疏朗、较疏朗、中等、较密集、密集等多样性,气泡颗粒大小也有不同,气泡产生因釉质、胎质、窑温等多种因素造成多样性。柴窑烧的釉下气泡有层次感。

如石灰釉(影青釉、亮青釉)釉质气泡多见疏朗或较疏朗及中等,少见密集,石灰碱釉(乳浊釉、卵白釉)釉质气泡多见较密集和密集,少见疏朗或较疏朗。

釉质通透度也有通透、较通透、乳浊等不同表现,与釉的配方有一定关系。不同保存环境下的釉层也有差异性,在鉴定中应注意根据传世、出土、出水、土沁等不同情况和程度有针对性的去比对鉴别。

在后续微观图片中可观察到元青花微观气泡的多样性)

新仿元青花的中低档仿品多为气窑烧造,在微观下多呈现密集分布的小气泡,部分夹杂少量中大气泡,对比元青花标本普遍釉层新亮,层次感差。

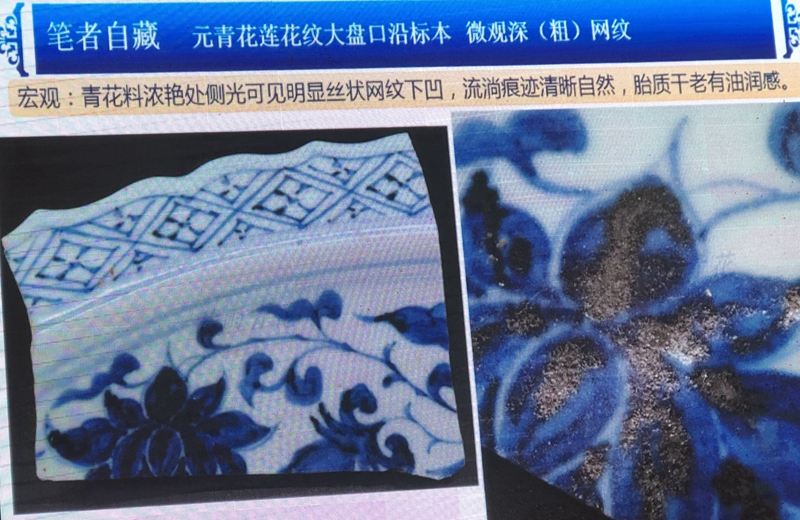

因元代青花料采用高铁低锰的进口料,在青花料浓艳处微观下大多可见铁质聚集斑,以丝网状和沙滩斑块状为多见。丝网纹粗、细皆有,沙滩状斑块边缘多见丝网状或火焰状放射性流淌痕迹。网状纹纹路和边缘普遍清晰,纹路下凹深,氧化痕迹明显。

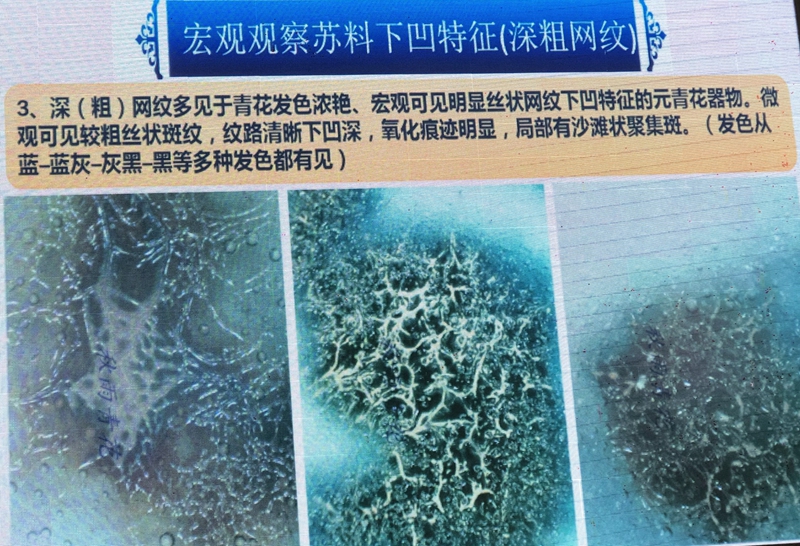

根据大量标本采集分类总结苏料微观总体可分为四大类:

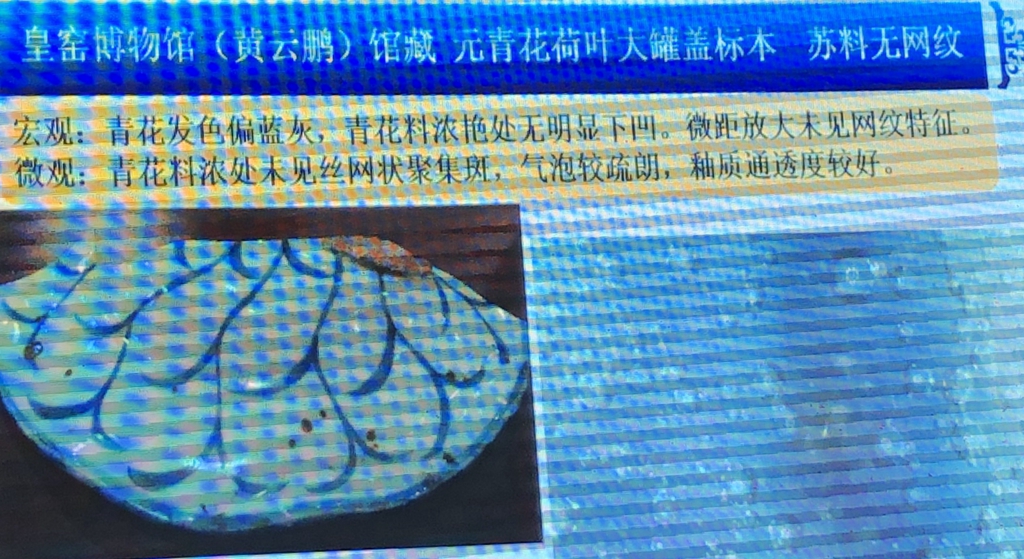

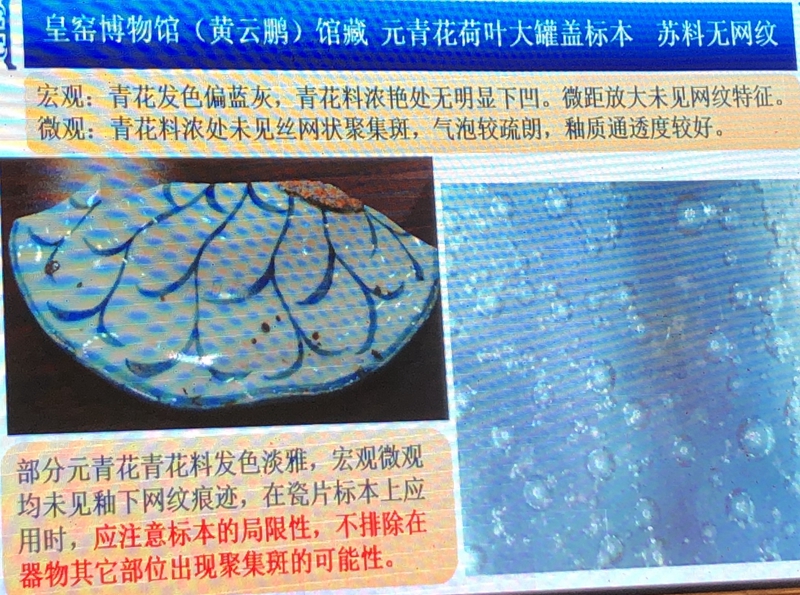

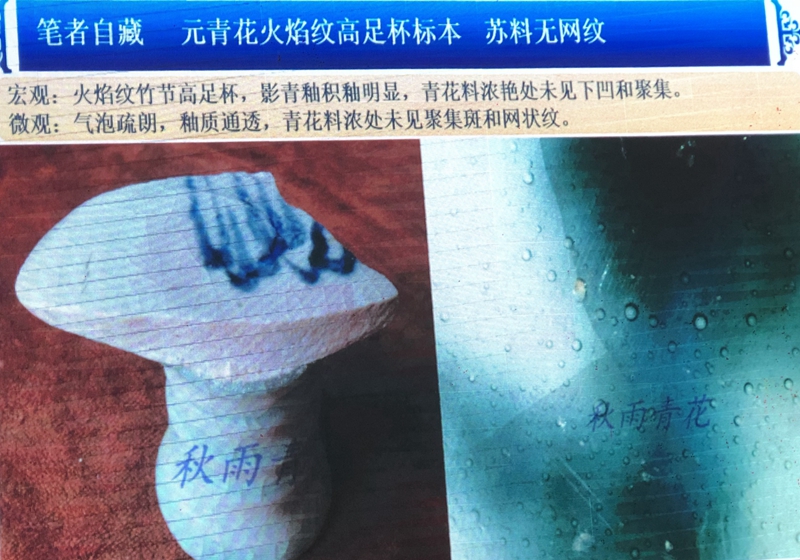

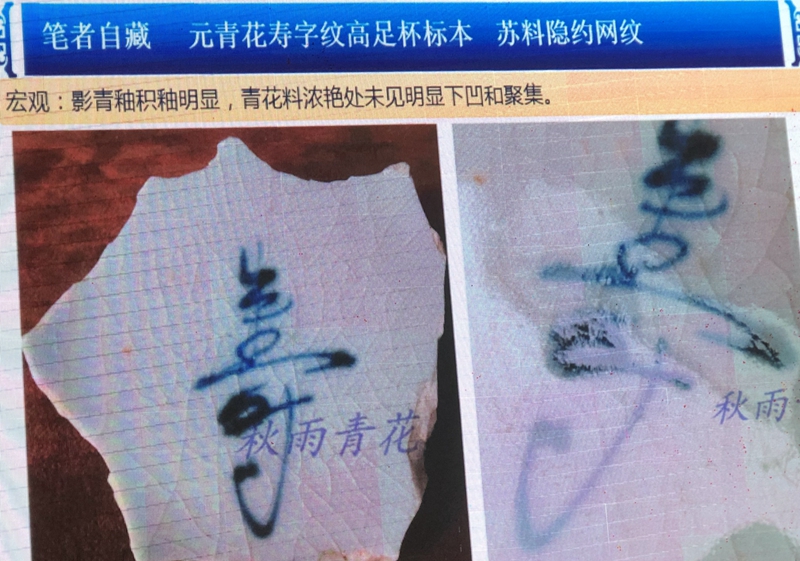

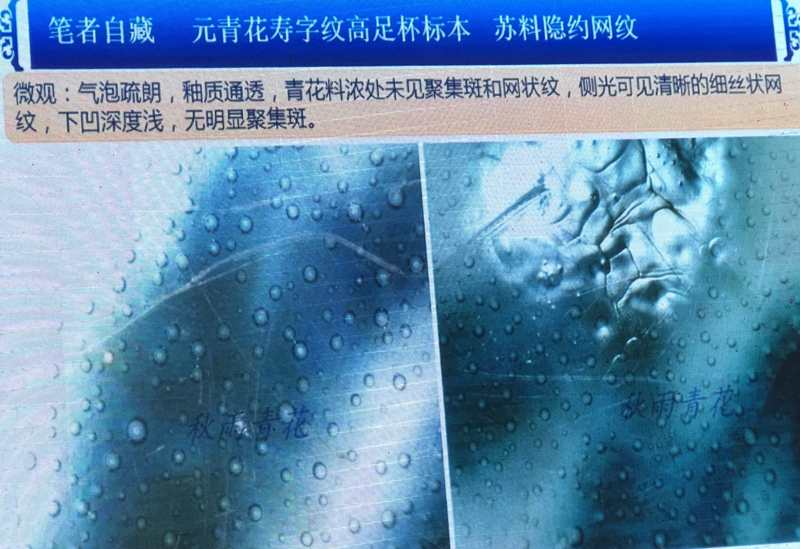

1、 无网纹(或隐约网纹,需侧光观察)

2、淡(细)网纹

3、深(粗)网纹

4、沙滩网纹(其中有三种分类 沙滩斑块纹、沙滩火焰纹、沙滩加网纹)

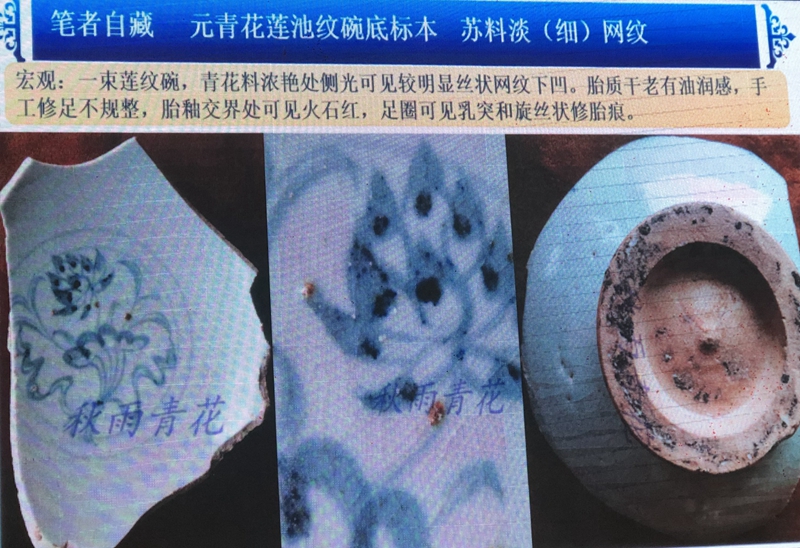

淡(细)网纹多见于青花发色均匀、宏观可见较明显丝状网纹下凹特征的元青花器物。微观可见细丝状斑纹,纹路清晰,下凹深度较浅,少见沙滩状聚集斑。

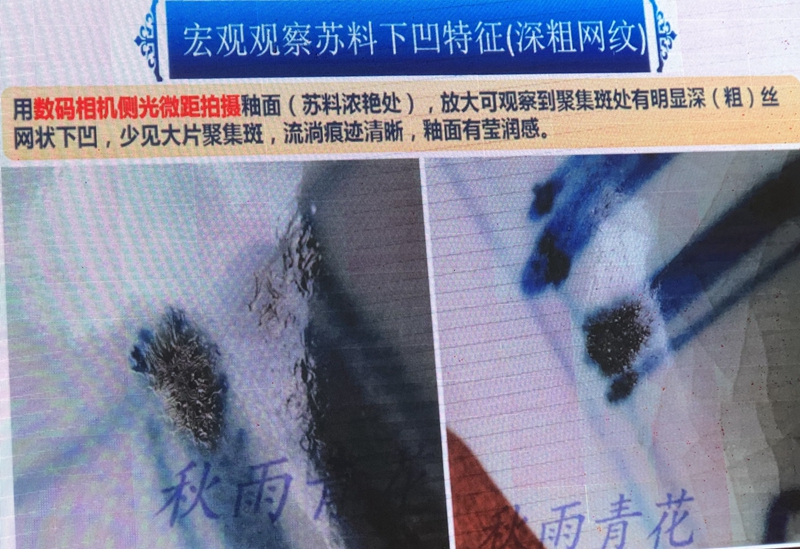

1、用数码相机侧光微距拍摄釉面(苏料浓艳处),放大可观察到聚集斑处有明显深(粗)丝网状下凹,少见大片聚集斑,流淌痕迹清晰,釉面有莹润感。

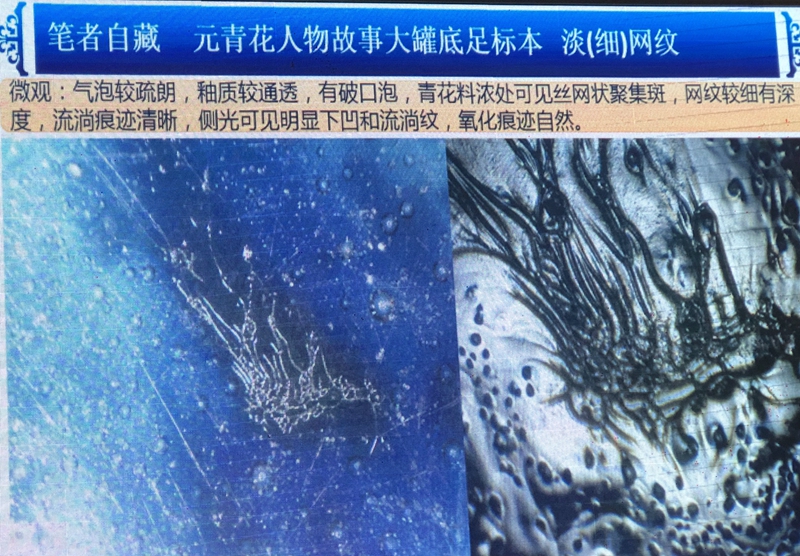

2、深(粗)网纹多见于青花发色浓艳、宏观可见明显丝状网纹下凹特征的元青花器物。微观可见较粗丝状斑纹,纹路清晰下凹深,氧化痕迹明显,局部有沙滩状聚集斑。(发色从蓝-蓝灰-灰黑-黑等多种发色都有见)

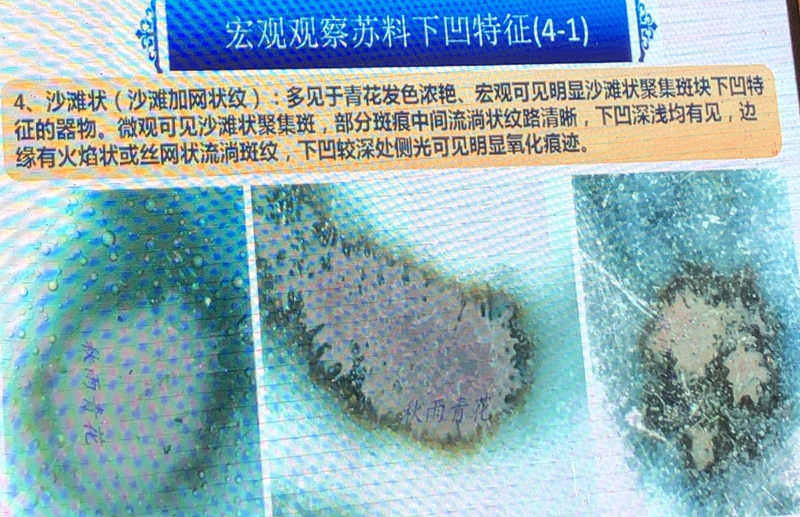

1、用数码相机侧光微距拍摄釉面(苏料浓艳处),放大可观察到聚集斑处有明显网状、沙滩斑状下凹,流淌痕迹清晰。釉面有莹润感,出土器物可见自然磨损划痕。

2、沙滩状(沙滩加网状纹):多见于青花发色浓艳、宏观可见明显沙滩状聚集斑块下凹特征的器物。微观可见沙滩状聚集斑,部分斑痕中间流淌状纹路清晰,下凹深浅均有见,边缘有火焰状或丝网状流淌斑纹,下凹较深处侧光可见明显氧化痕迹。

本人玩赏古陶瓷也有20多年了,在识别真假方面也经历了不少“五花八门”的方法。特别是辅助“放大镜、显微镜”用的最多,各种倍数、型号的都尝试过,总想寻找出一种能借助现代高科技简易手段,练就快速识别古陶瓷的真假方法。但效果都不理想。

借此机会,本人也谈谈自己目前辅助“放大镜”一线淘宝的体会,经过多年的实践:

①发现“放大镜或显微镜”倍数越高,越大的,能看到器物的面积就越小。(如50、75、100倍以上的通常只能看到一个点,倍数越大点越小)

②不同倍数的放大镜、显微镜所反映的图像信息是不相同的。

仅此两点就很难在现实一线实战中应用。

由于信息混乱,很难瞬间统一认知。为了有效的解决,上述两点问题,我的做法是:

①只用一种20倍或25倍之间的各种型号的“放大镜”,这样观察器物的面积相对大,垂直、侧光,观察整个器物表面、露胎底足、纹饰等,即可看点,又可观全器,方便高效。

②只要有机会上手和方便使用“放大镜”观察时,就用。不论“新、老”器物,多看,不断的加深自己脑海中的记忆,因为平时练习和一线采集“放大镜”的信息图像都是“20-25倍”之间的,信息统一,方便记忆,逐渐积累。

③择选自己手中的“准确开门”的标本。(当然这些标本窑口、年代、器型、纹饰越多,分得越细、越好)。平时多用20倍的“放大镜”看,传世的?窑址的?出土的?海捞的?酸咬的?打磨的?……等等,反复的看,不断更新巩固记忆,日积月累,熟能生巧。

现在社会普遍存在一种“忌讳”使用“放大镜”的现象,只要是谁拿出“放大镜”看就“笑”,说什么“初学者”“假专家”“不懂装懂”等等。我一直坚持“放大镜”不离身,随身装着一个不大的“20倍放大镜”,不论在什么场合,养成一个习惯,只要凡是有心下手买的东西,我一定要经过“放大镜”看过,确定老的东西才行。(这里的老,不一定就是要到代,如宋代的可能是明、清时仿的都有可能,应该先分清新、老,这是关键)。

当然使用“放大镜”的目的很多。有时遇见一件藏品不一定要买,但有机会接触一些自己认为从未见过的窑口,器物时为增加自己某个方面的记忆,有好处就使用。总之如何使用要因人而异,我使用放大镜的目的,只是看“新、老痕迹”。至于其他方面就必须从传统的“目鉴”,练眼力下功夫了,比如窑口、器型、纹饰、神韵等等。将所有希望全寄托于“放大镜”是不可能的。

本人是支持古陶瓷微观鉴定学的。

谢谢,仅供参考。

未完待续!

撰稿:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋

编审:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆艺术顾问:吴俊辉

2022年9月1日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2024-08-12

-

2020-05-28

热点资讯