前言

景德镇御窑厂遗址,位于景德镇市区珠山路之珠山南侧(原市政府所在地)。珠山原为城区中心,据《浮梁县志》载:“珠山,在景德之中独起一峰,高数十仞,绵亘数里,峰峦遥列,俯视四境。相传秦时番君登此,谓立马山。至唐因地绕五龙,为珠山。元未于光据之为行台。号蟠龙山,明称纛山。后为御器厂镇山。”1950年代以后随着城市建设和改造,珠山几乎被夷平,唯龙珠阁旧址仍保留十米多高的台地。

关于御窑厂的规模与格局,据明万历二十五年(公元1597年)王宗沐《江西省大志·陶书》载:“御器厂中为堂正厅三 后为轩穿堂一 为寝后堂三 寝后高埠为亭曰兀然今改为纪綪 堂之旁为东西序各厢房三 东南有门三 堂之左为官署 大门三 厅堂三 东西廊房六 堂之前为仪门三 为鼓楼二 为东西大库房各六 内外库八 为作二十三 曰大碗作房七间。

1979年,景德镇市陶瓷考古研究所在明御窑厂龙珠阁东墙基建工地发现绘折枝菊纹青花折沿大盘残片,与波普和日本学者定的元末明初瓷器相同。

1988年,在明御厂东门边的一条长9米,宽1.2米,深约1.9米的沟道中清理出一批明初瓷片,其中有釉里红缠枝花卉大盘、多棱大罐、红釉墩子碗残片,这些遗物与传世的洪武或“元末明初”瓷器完全一致。1990年,御窑厂遗址珠山东麓修建台阶,景德镇考古研究所在距地表5米处发现了一批明早期遗物,有白瓷砖、琉璃瓦、白瓷水管等建筑构件,有青花、釉里红大盘、罐以及白瓷印花小盘、碗和印有“官匣”字样匣钵等残片。其出土的砖、瓦曾见于安徽鳯阳明中都遗址,其青花与釉里红残片与传世的洪武瓷器相同。其中一块用铁料书写题记的瓦特别重要,该瓦长38厘米、宽27.5厘米,上半部用铁料

书写题记:“寿字三号 人匠王士名 浇釉凡(樊)道名 风火方南 作头潘成 甲首吴昌秀 监工浮梁县丞赵万初 监造提举周成 下连都”,其中“浮梁县丞赵万初”提记可与文献相印证。据康熙二十一年《浮梁县志》卷五“官制”洪武县丞条下刊有“赵万初 陈登”,赵无传,仅小子注为咸阳人,陈登有传,谓其为洪武后期县丞。那么,名列陈登之前的赵万初当为洪武早期的县丞了,根据瓦上的题记可印证该地层出土的遗物为洪武早期官窑遗物。由此可以推断,洪武官窑肯定设置于洪武早期。

洪武官窑遗存在景德镇市区发现多处,有落马桥、十八桥、戴家弄、陈家弄(今新跃广场)等地,但洪武官窑遗迹与遗物出土较多,且较集中的地点在明御厂东北一带。根据考古调查与相关资料得知,明清御厂遗址位范围:南至珠山路,北至斗富弄,东至中华路,西至东司岭西约20米,周长约1300米左右。从1979年开始至2017年,景德镇市陶瓷考古研究所等单位,在御窑厂遗址进行过十多次抢救性清理发掘和两次正式考古发掘,其中发现洪武官窑遗存多处。

洪武官窑遗存在景德镇市区发现多处,有落马桥、十八桥、戴家弄、陈家弄(今新跃广场)等地,但洪武官窑遗迹与遗物出土较多,且较集中的地点在明御厂东北一带。根据考古调查与相关资料得知,明清御厂遗址位范围:南至珠山路,北至斗富弄,东至中华路,西至东司岭西约20米,周长约1300米左右。从1979年开始至2017年,景德镇市陶瓷考古研究所等单位,在御窑厂遗址进行过十多次抢救性清理发掘和两次正式考古发掘,其中发现洪武官窑遗存多处。

1、1979年,景德镇考古工作者在明御窑厂龙珠阁东墙基建工地清理一探坑,在深约2-3米处发现一明初窑业堆积,出土有洪武官窑遗物,其中有洪武折枝菊纹青花折沿大盘残片,红釉靶盏残片。(香港大学冯平山博物馆《景德镇出土陶瓷》,1991年版。)

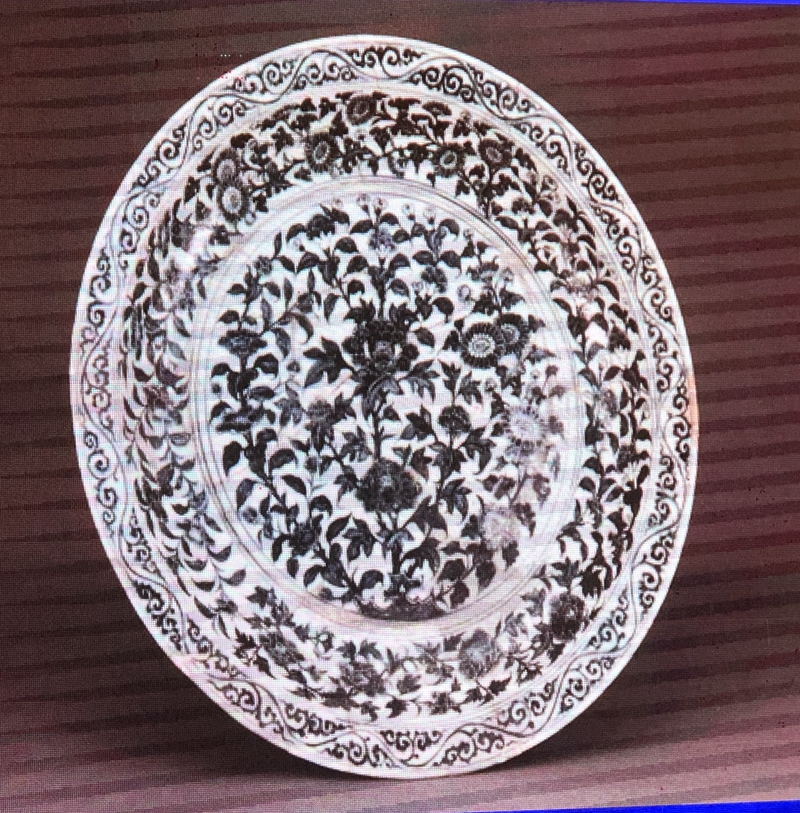

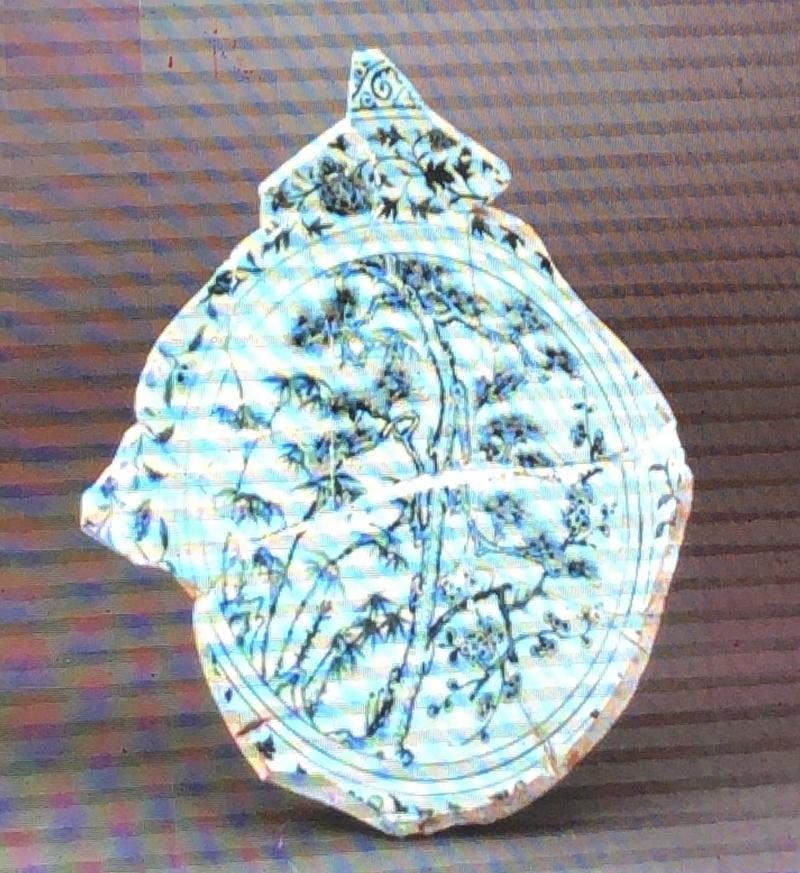

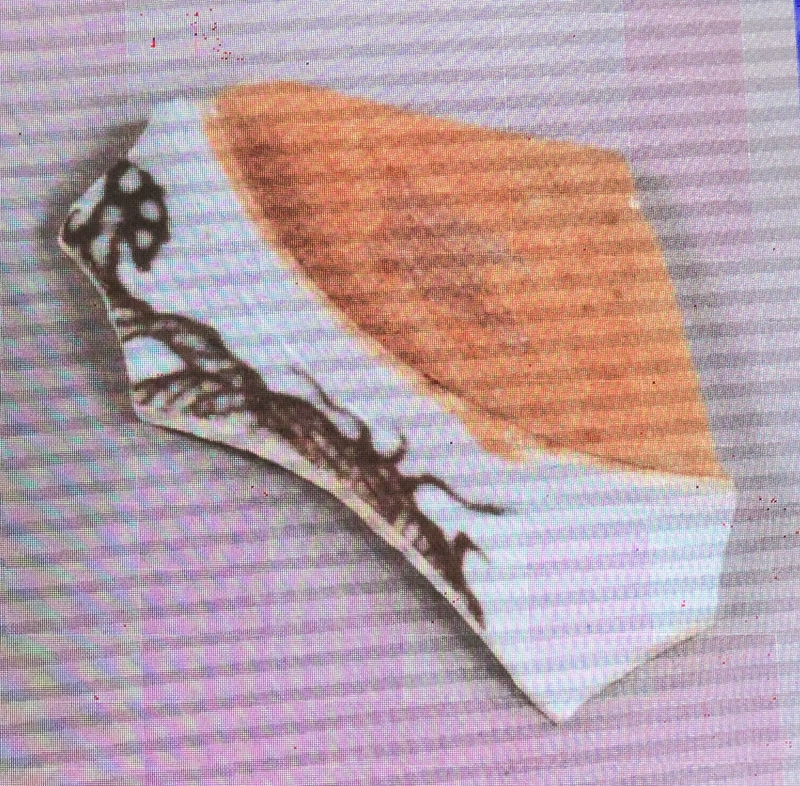

2.1988年,景德镇市陶瓷考古研究所为配合在中华路铺设煤气管道工程,在明御厂遗址东门边的一段长9米,宽约1.2米,深约1.9米的沟道中清理出一批明初瓷片。该沟道中地层可分为4层,其中第3层出土了永乐青花折枝牡丹纹折沿盘、青花缠枝莲纹折沿菱口盘等,第4层出土洪武釉里红大盘、釉里红龙纹小盘、石榴罐、红釉墩子碗 、釉里红瓷砚、青花松竹梅纹直壁大碗等。其中釉里红缠枝花卉大盘、多棱大罐、红釉墩子碗残片,这些遗物与传世的洪武或“元末明初”瓷器完全一致。

3.1990年,御窑厂遗址珠山东麓修建台阶,在距地表5米处发现了一批明早期遗物,有白瓷砖、琉璃瓦、白瓷水管等建筑构件,还有青花、釉里红大盘、罐以及白瓷印花小盘。碗和印有“官匣”字样匣钵等残片。其出土的砖、瓦曾见于安徽鳯阳明中都和南京明故宫遗址,其青花与釉里红残片与传世的洪武瓷器相同。其中出土一块有用铁料书写“监工浮梁县丞赵万初”题记的瓷瓦,题记中“赵万初”可印证该地层出土的遗物为洪武早期官窑遗物。而这些与瓷瓦出土于同一地层的白瓷砖、琉璃瓦、白瓷水管等建筑构件及青花、釉里红大盘、罐等显然是洪武官窑遗物。

(鸿禧美术馆《景德镇出土明初官窑瓷器》)

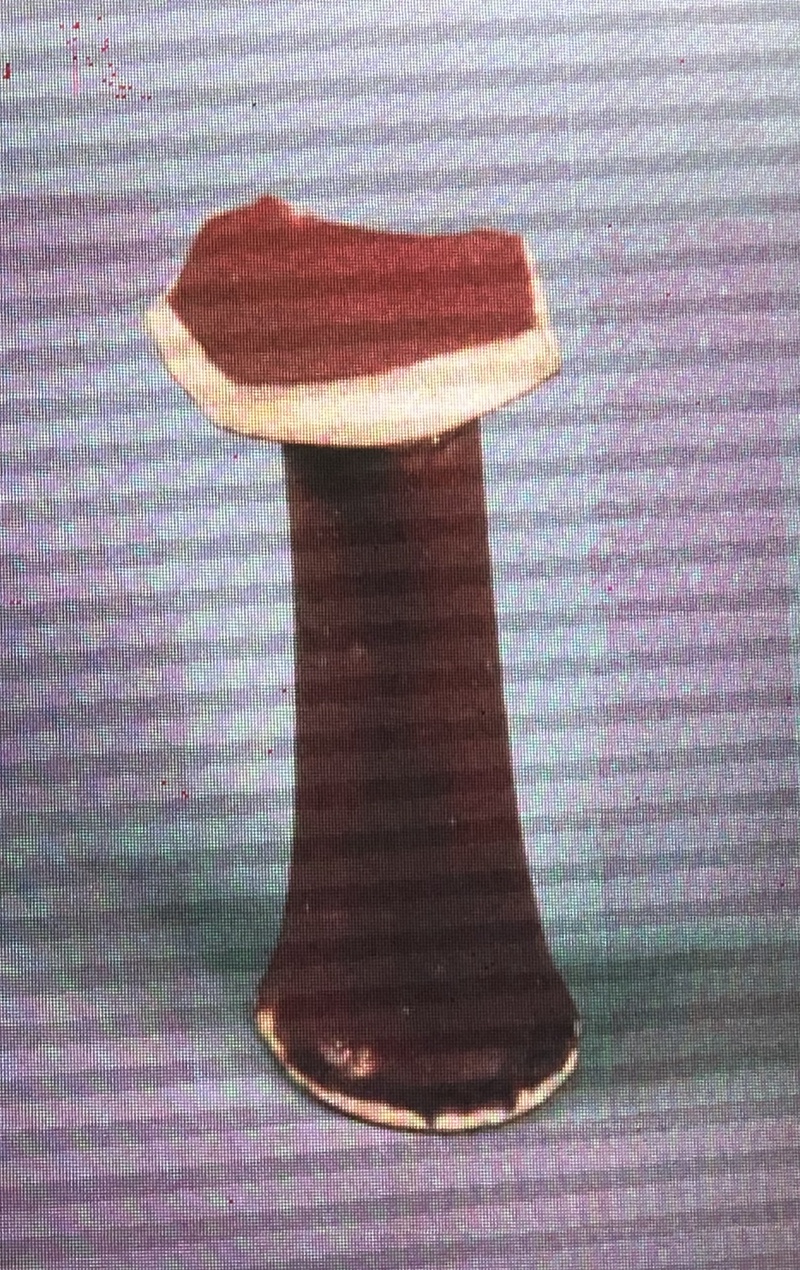

4.1994年,景德镇市政府在中华路明御厂东侧中部修建七层宿舍,为配合基建景德镇陶瓷考古研究所进行抢救性发掘,清理面积约360平方米,在距地表2-3米处发现两处较集中的瓷片堆积层。该处文化堆积分为9层,其第4层出土底心印有“永乐年制”款甜白靶盏,故知为永乐层。第5层厚约10-50厘米,由明初和永乐青花、釉里红大块瓷片堆积而成。第6层为明初填土层,有黑褐色土包含短砖、碎瓦和废匣钵堆积。第7层为洪武黄泥层,土质致密,出土有“监工浮梁县丞赵万初”铭瓷瓦,故知为洪武层。在第5层出土有两片较为集中的瓷片堆积,以南北向平行分布;堆积1,平面呈长条状,面积约12.27平方米,瓷片堆积约20-40厘米;堆积2,平面呈长条状,南宽北窄,位于堆积1以东约6米处,面积为22.79平方来,瓷片堆积厚度为20-40厘米。两处堆积出土的90%以上的瓷片都能对合复原,这些瓷器可分为两类:一类胎体厚重,器形硕大,料色灰淡、画笔劲健,出土青花瓷有:花卉纹石榴盖罐、执壶、直口大碗、莲子浅碗、墩子碗、折沿大盘、花口折沿大盘、花口折沿劝盘、杯等;釉里红有红缠枝花卉大碗、红地白花纹碗;还有红釉印龙纹碗等,为洪武官窑瓷器。另一类胎釉细腻,器形丰富,胎壁较薄,青料深蓝并微有晕散,画风潇洒飘逸,品种有青花、白釉金彩、白釉绿彩,为永乐中期以前器物。

5.2016年,在中华路(明御窑厂遗址东南)处基建,在明初地层出土一批瓷器建筑构件,有建筑物正脊两端鸱吻的角、涩胎堆塑白釉凤纹瓦滴、褐釉建筑构件、黄绿釉建筑构件、卷草纹涩胎砖。

6、2017年,景德镇市陶瓷考古研究所为配合御窑博物馆新馆建设,在中华北路与风景路交接段(明御窑厂遗址东北部的龙珠阁一带)进行了考古发掘,发掘面积约200平方米,发现一段保存完好的明初匣钵墙基,该墙体与2003-2004年发掘出土明御窑厂东北墙体一致,墙体部分可以衔接,在墙体附近出土一块洪武釉里红大碗残片。

1994年明御厂东侧出土一批洪武青花大盘、罐、壶、碗等大件瓷器,其形制和彩饰风格具有元青花的特征,这从一个侧面说明生产这类青花瓷的匠人,很可能就是原浮梁磁局的工匠,由于在这批遗物中的同一地层出土有“浮梁县丞赵万初”提记的瓷瓦,且其遗物与传世的洪武瓷器一致,故知其为洪武官窑瓷器。2003年由北京大学、江西省考古研究所、景德镇陶瓷考古研究所在御窑厂珠山北侧进行考古发掘,清理出洪武时代葫芦窑遗址6座,同时出土大量洪武官窑瓷片,这些遗物与1994年出土的洪武瓷器相同。

人们对洪武瓷器的认识和研究,始于本世纪五十年代,1956年美国学之约翰·亚历山大·波普根据伦敦大维德基金会收藏的一对有“至正十一年铭”的青花象耳长颈瓶,在伊朗阿德卑尔回教寺院与土耳其伊斯坦布尔托甫卡甫·沙赖博物馆确定了一批“至正型”元末成熟期的青花瓷,同时又指出了一组既有元青花又有永、宣青花特点的所谓洪武瓷器。1964年南京明故宫玉带河发现一批洪武瓷片,1984年北京第四中学基建工地也出土了数千片洪武瓷片。尤其是1995年御厂遗址出土了大量洪武官窑瓷器,使人们对洪武器的认识便日愈清晰了。过去学术界多数人偏向洪武三十五年没设官窑说,日本学界较为谨慎,将一批有元代风格,但又不完全与元代瓷器相同的遗物定为“元末明初”瓷器。那么,以上御窑厂遗址考古发掘的这批明早期遗物,以及根据瓦上的题记与文献印证所得出洪武官窑设置洪武二年的结论,获得了学术界普遍认可。

据《明太祖实录》洪武十八年十一月巳末塑甲子条载:“朕思微时兵荒饥馑,日食藜藿,今日贵为天子,富有天下,未尝一日忘于怀,故宫室器用一从朴素”。朱元璋既然规定“宫室用器一从朴素”,那么其时的官窑瓷器自然亦不能例外,而这种所谓“朴素”的时代要求似乎构成了洪武瓷器的时代特征。根据出土资料看,洪武青花与釉里红纹饰大体相同,其纹饰有元青花意味,但比元青花构图简单,层次亦显疏朗。纹饰题材亦大量减少,如元代流行的人物故事、鱼藻、瑞兽、鸳鸯莲池等均不见,而主要以花卉为主,常见主体纹饰有:菊、牡丹、灵芝、石榴、宝相、荷花、少见的有湖石栏杆、芭蕉、竹石、竹叶灵芝、湖石竹、松竹梅等;边饰有卷草纹、回纹、潮水纹、蕉叶纹、缠枝灵芝及莲瓣纹等,这似乎与洪武时代“朴素”风格相吻合。

小结

1、明洪武官窑延续元官窑“浮梁瓷局的”管理形式与制度,在景德镇珠山等地设厂烧造官窑瓷器。

2、洪武官窑的设置年代在洪武二年。

3、洪武官窑瓷器以器型硕大、简约朴素的风格,其青花大碗、大盘继承了元青花风格。

4、洪武官窑烧造了大量建筑瓷,这可能与南京明故宫、明中都的营建有关。

5、洪武官窑的设置为永乐官窑建立奠定了基础。

未完待续!

撰稿:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆馆长:张旋

编审:惠州市惠阳区南宝东江流域古陶瓷博物馆艺术顾问:吴俊辉

2022年8月23日

-

2022-02-07

-

2022-02-14

-

2022-01-27

-

2022-02-21

-

2020-05-28

-

2022-04-19

-

2020-06-03

-

2022-03-23

-

2024-08-12

-

2020-05-28

热点资讯